Ramón Andrés, Il mondo nell’orecchio / La musica dei cieli di pietra

Il mondo nell’orecchio. La nascita della musica nella cultura (Adelphi 2021) di Ramón Andrés, poeta, saggista, traduttore, nato a Pamplona, residente a Barcellona, instancabile scrittore di musica (non critico; piuttosto affabulatore musicale, perché vale il detto di Gabriel García Márquez, l’unica cosa che è migliore della musica è il parlare di musica), non è un libro facile, e non solo perché appartiene al genere arcano della letteratura neopitagorica, della musica delle sfere, ma soprattutto perché è il libro di un inarrestabile analogista, dove ogni riferimento conduce a infiniti altri riferimenti e non è nel potere dell’autore rinunciare a una citazione in più, a un altro nome da aggiungere, a un altro parallelismo da inserire, e così per 480 pagine, che avrebbero anche potuto essere molte di più, perché tale è la natura dell’argomento.

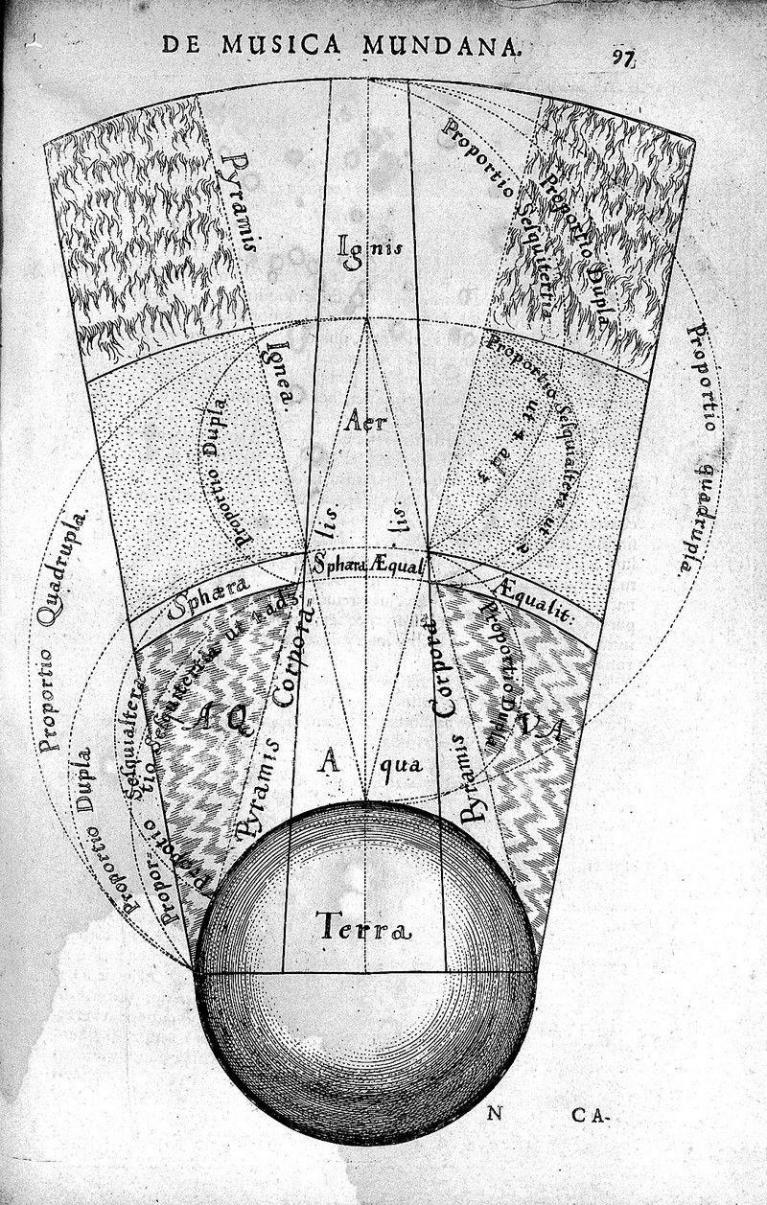

Che proprio nella musica sia possibile scorgere, rappresentare, mettere in scena la struttura dell’universo – come nella matematica, sì, ma questa è una matematica che si può ascoltare, di cui si può almeno parlare – costituisce una tentazione troppo forte per il musicomane. Ed ecco che il fiume dei rimandi si fa inarrestabile, nessun argomento può essere veramente concluso, dovrà essere ripreso, gli autori già citati dovranno ritornare, i salti di civiltà e di millenni saranno la norma sulla quale si regolerà la pagina: così diceva Platone, ma così diceva anche Confucio, anche Terpandro, anche Marziano Capella, anche il Somnium Scipionis, anche Franchino Gaffurio, Athanasius Kircher, Agrippa di Nettesheim, Marin Mersenne, Robert Fludd, e perché no Orfeo, la Dea Hathor della Terra d’Egitto, Cristo come musico supremo, sì, anche lui… Se la musica è la clavis universalis che apre tutte le porte, come resistere alla tentazione di aprirne ancora un’altra, e poi un’altra, fino all’esaurimento delle forze, tanto dell’autore come del lettore?

Il mondo nell’orecchio è un glorioso disastro, o un disastro glorioso. Corre all’impazzata in tutte le direzioni, cerca di coprire ogni maglia della rete che la musica ha steso sull’antichità e sulla modernità, si perde, si ritrova, s’inganna, alla pagina successiva ritorna lucido e subito dopo si perde su un altro sentiero. Sta a metà strada tra il poema cosmogonico e la ricerca scolastica del secchione diligente che vuole impressionare i suoi insegnanti mettendoci tutto quello che ha trovato in biblioteca. I primi due capitoli, “Il suono delle origini” e “L’evocazione del grido” sono i più avventurosi e scatenati. Tutto è tutto, nulla è nulla, ogni ritrovamento è una conferma, ogni citazione corrobora altre citazioni, ogni perla di saggezza musicale dell’antichità prende il suo posto tra altre innumerevoli perle di saggezza che sembrano tutte dire… che cosa, esattamente?

Non si sa; non proprio che l’universo è nato dal suono o che il suono è Dio – perché il testo vola sulle certezze metafisiche più disparate ma non si ferma su nessuna – quanto piuttosto suggerire che la saggezza della musica non può essere intesa diversamente che come un trascorrere da un’idea all’altra, da un mito all’altro, da un antico strumento all’altro, da un’invocazione all’altra. Centinaia di prospettive si aprono per chiudersi subito dopo. Devo ammettere che già a pagina 129 ho cominciato a chiedere un arimortis all’autore, ma senza successo. “Il suono richiama all’orecchio la proporzione del mondo”. Benissimo, e quale sarebbe questa proporzione? “La sua vibrazione deve arrivare dappertutto e adeguare il suo ritmo al pulsare della terra”. Bene, e che ritmo ha il pulsare della terra, posto che la terra “pulsi”? “La musica è l’annuncio, la chiamata e il divenire”. D’accordo. E allora? “Per questo in Tibet l’usanza vuole che si suonino degli strumenti sui tetti dei monasteri”.

Come i Beatles, certo, anche loro suonavano sui tetti. Ma se la musica deve adeguarsi al pulsare della terra, perché “per questo” va suonata dai tetti dei monasteri? Non si sa, si passa a discutere l’oboe rgya gling e le trombe rag dung, quelle lunghe più di quattro metri. Ma alla pagina dopo eccoci già alle conchiglie sonore, e qui per fortuna l’autore si ferma e ci dà un po’ più di informazioni. Ma subito dopo la corsa riprende, pare di essere in tour alla giapponese; oggi è martedì, vogliate osservare, a destra le donne sumeriche prossime al parto sono protette dalla musica, a sinistra il gong è nato in Grecia e non in Oriente, ecc. ecc.

A pagina 135 si raggiunge il parossismo. Vengono elencati orfismo, pitagorismo, neoplatonismo, le Upanisad, il Rg Veda, il Samkhya, il De musica mundana di Robert Fludd, “che era uno spirito inquieto” e dunque descrive il flauto come uno strumento da cui si deduce la proporzione del mondo (mi sono perso la correlazione?). Subito dopo si passa a Eratostene, a Jean-Pierre Vernant, ad Atena che sbatte a terra il suddetto flauto (o oboe) perché le gonfia le guance, i Padri della Chiesa tutti assieme, Agostino di cui si cita il De musica e il suo disdegno per la musica instrumentalis ma non le Confessioni dove rivaluta il canto sacro che verrà invece menzionato ma di sfuggita duecento pagine dopo, così che è impossibile capire che Agostino ha letteralmente salvato la musica dell’Occidente dai pregiudizi di altri Padri della Chiesa che l’avrebbero volentieri abolita.

Per farsi un’idea del ruolo della musica nell’intera storia dell’umanità, e anzi del pianeta, le informazioni ci sono. Ma manca un ordine, una possibilità di lettura che non sia quella rapsodica dell’autore, il quale purtroppo sembra mancare su un punto importante, cioè una vera comprensione delle estetiche filosofiche che hanno accompagnato e a volte anche diretto la storia della musica. A pagina 144, nel corso di un solo paragrafo, si passano in rassegna Vico, Rousseau, Condillac e Spencer. Niente di ciò che si dice su di loro appare accurato. Non mi serve a niente sapere che “Herbert Spencer sostenne che l’arte dei suoni altro non era che il culmine e il compimento di un elaborato linguaggio in grado di esprimere e trasmettere le emozioni” se non mi si dice che cosa intendeva Spencer per “emozioni” e soprattutto non mi si dice che la sua fonte erano gli studi di etologia di Charles Darwin, il quale viene citato alla pagina successiva, sì, ma senza nessun collegamento con Spencer (il collegamento proposto invece è con Lucrezio e Farid al-Din Attar).

Lo stesso trattamento viene riservato a Herder, Wackenroder, Novalis, Schelling e Friedrich Schlegel, e due pagine dopo a Schopenhauer. A pagina 375 si legge che per Enrico Fubini “l’arte dei suoni è comprensibile alla mente perché alla razionalità dell’universo corrisponde una sostanziale razionalità dello spirito umano”. Ma quattro righe sotto si cita Schopenhauer, per il quale la musica è l’espressione della volontà, non della razionalità, e all’autore non viene neanche in mente di far notare che tra le due affermazioni c’è un abisso. Che importa? Intanto ha fatto in tempo a infilare W. B. Yeats tra l’uno e l’altro.

Dopo altre scorribande tra la Mesopotamia, Israele ed Egitto, dove si apprende molto sugli strumenti ma non si possono ignorare i vuoti nella storia culturale (pochissimo sullo shofar, il corno di montone ebraico sulla cui importanza c’è un’intera letteratura che arriva fino a Theodor Reik e oltre), arriviamo al capitolo più soddisfacente, che è quello sulla Grecia.

Qui la mano dell’autore è più sicura e c’è una sembianza di struttura, per lo meno si comincia da Esiodo e non lo si abbandona subito. È interessante soprattutto la ricostruzione delle polemiche intorno alla “musica nuova”, alla resistenza che i greci, tanto a Sparta quanto ad Atene, mostravano rispetto alle innovazioni tecniche in campo musicale. Una parte consistente del corpo intellettuale non apprezzava che i musicanti aggiungessero corde agli strumenti e moltiplicassero gli armonici, né permetteva alterazioni nei nómoi e nei modi. Andrés fa capire insomma che la condanna verso le arti dinamiche pronunciata da Platone va vista nel contesto di una generale tendenza conservatrice nell’estetica greca, nutrita di spirito fortemente antipopolare. Come se un contemporaneo dedito agli studi silenziosi e alla conversazione dotta dichiarasse di non sopportare, non tanto la musica in sé, ma lo streaming nei ristoranti, il chiasso dei cantanti in televisione, i cori per strada o il Festival di Sanremo. Anche qui ci sono fughe in avanti e all’indietro, ma complessivamente il capitolo tiene, e avrei voluto che tutto il libro fosse così.

Ma ho riservato il meglio per la fine. Ciò mi ha reso ben disposto verso Il mondo nell’orecchio, nonostante la tentazione di saltare parecchie pagine, è la scoperta che mi ha regalato all’inizio, precisamente alle pagine 38-39, là dove l’autore cita le ricerche del matematico, filosofo e musicologo Iegor Reznikoff, condotte nella regione dell’Ariège e pubblicate nel 1987 su «Comptes rendus de l’Académie des Sciences». Andrés osserva che anticamente, per testimonianza di Anassagora e di Elio Stilone, si credeva che il cielo fosse fatto di pietra, che le stelle vi fossero incastonate e che si reggesse solo grazie alla velocità della sua rotazione. Reznikoff ha ipotizzato che le pitture parietali presenti nelle grotte del Paleolitico, a volte collocate in angoli bui, dove non è possibile vederle senza l’uso delle torce, fossero state dipinte nei luoghi che garantivano il rimbombo più forte e un’eco che arrivava più lontano.

Non c’era nulla di incomprensibile o misterioso nella scelta di dipingere al buio. La caverna doveva servire da cassa di risonanza di un grido o di un forte mormorio a bocca chiusa che metaforicamente doveva arrivare fino al “cielo di pietra” rotante là fuori, ma che si retrofletteva come vibrazione anche sul corpo di chi l’aveva emesso. Ad esempio, la nota fondamentale della galleria Jammes è il re, ma ponendosi davanti a una dipintura in cui si vedono punti rossi sulla sinistra e un cavallo rosso sulla destra la nota che ottiene l’effetto migliore è un la, che è la quinta del re. Più avanti, davanti ad altre figure dipinte, sia animali sia umane itifalliche, la nota che risuona maggiormente è un sol. In fondo alla galleria, davanti ad altre pitture, la nota giusta è il re dell’ottava superiore, la cui risonanza si estende per quindici metri. Dove manca un effetto apprezzabile, non ci sono disegni.

Ce n’è abbastanza per sostenere che nelle grotte si celebravano riti di propiziazione alla caccia o alla fertilità che non avevano bisogno solo di immagini ma anche di suoni, o di vera e propria musica, di intervalli di quarta, quinta e ottava? Forse sì. Le grotte, ha commentato Lucie Rault nel suo Instruments de musique du monde (Parigi 2000), che Andrés cita, erano veri e propri “organi di pietra”, formidabili casse armoniche, i più grandi strumenti mai concepiti dall’uomo, e tutto questo in un arco di tempo che non riusciamo nemmeno a immaginare, forse da duecentomila anni fa fino alla fine del Pleistocene, circa dodicimila anni fa.

Questa è la musica humana che Severino Boezio nel suo De institutione musica del VI secolo non ha potuto descrivere con precisione, perché non la poteva conoscere, ma l’ha concepita, le ha trovato un nome e tanto ci basta. Non è musica mundana, musica cosmica, perché quella era riservata ai cieli di pietra fuori dalla caverna, il macrocosmo rispetto al microcosmo. Non è musica instrumentalis, perché di strumenti nel senso di cetre, lire e flauti non ce n’erano ancora, tranne la voce o forse due pietre battute (ma anche la voce, a dire il vero, per Boezio sarebbe uno strumento). Sia come sia, questa è la musica che abbiamo creato noi umani, a imitazione del corpo e a imitazione del cielo. Una delle più grandi creazioni dei nostri antenati, per la quale dovremmo veramente essere loro grati nel momento in cui compriamo il biglietto di un prossimo concerto. Io l’ho appena fatto. Bob Dylan a Sugar Land, Texas, l’11 marzo.