La torta sulla ciliegia

Abbiamo ricevuto da Antonio Attisani questo scritto come reazione all’articolo di Rossella Menna e Massimo Marino sul festival di Santarcantelo (leggi qui). È uno scritto che riapre la questione della critica teatrale, come deve essere, come deve rapportarsi con gli artisti e con le esperienze che ricercano.

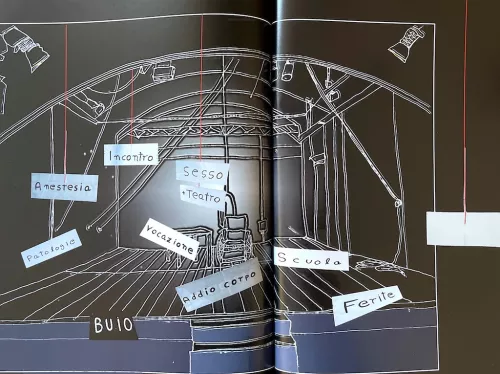

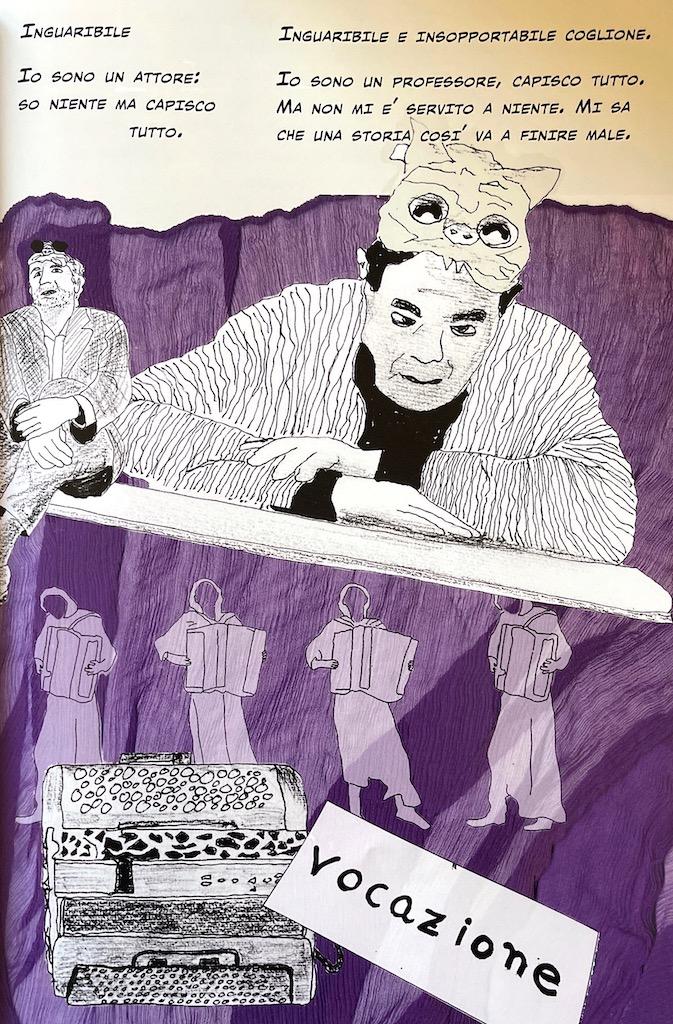

Attisani, una vita nel teatro, prima come attore, poi come direttore di una delle più importanti riviste degli anni settanta-ottanta, “Scena”, saggista, direttore del festival di Santarcangelo in sperimentali edizioni aperte alla scoperta del nuovo negli anni ottanta e poi dal 1989 al 1993, docente a ca’ Foscari a Venezia e poi all’Università di Torino, di recente è tornato in scena con César Brie nello spettacolo Boccascena ovvero le conseguenze dell’amor teatrale, un viaggio totale nel teatro. Illustriamo il suo contributo con alcune tavole della versione graphic novel del copione realizzata da Marisa Bello e Giuliano Spagnul.

Il progresso, oltre a tutto il bene che comporta, sembra che abbia ridotto il mondo allo stato di testo, specie dalle parti dei più ricchi e privilegiati, noi. Il mondo come un insieme di testi da leggere, scrivere e interpretare. Nella metafora editoriale la società è una convivenza contraddittoria tra autori, editori, critici e lettori; un habitat nel quale tutti quanti svolgiamo, a turno, una di queste mansioni. In genere la professione che svolgiamo è definita dall’appartenenza a una singola categoria produttiva o a un ben definito mix tra esse, ma il nostro concreto abitare il mondo è fatto di continui passaggi da una funzione all’altra. La vita è transdisciplinare.

A fronte di questo panorama, la tarda età o la formazione possono ingenerare una nostalgia per il passato o per altre civiltà nelle quali il mondo era considerato invece un organismo vivente, una lingua da abitare e parlare. Ciò comporta, tra l’altro, l’intendere l’arte e il teatro come un altrove nel quale ogni essere vivente è autore di un canto attraverso il quale il mondo intero diventa segno e parola, e che questo canto dia luogo a un evento comunicativo denso, in cui suono, recitazione, partecipazione emotiva e pensiero si manifestano sincronicamente, rimbalzando tra attori e spettatori.

D’altra parte, però, il paradigma editoriale, o il ‘pensiero occidentale’ se si preferisce, esalta la critica in quanto categoria fondante del contenzioso democratico e da ciò consegue che la scontentezza per l’esistente non possa essere risolta con la sua abolizione, però nulla impedisce di ripensarne i modi e l’etica. Per dirla in fretta direi che il parlare dell’arte altrui dovrebbe essere ispirato allo stesso movente dell’arte: l’esercizio della crudeltà con se stessi e della compassione per tutto il multiverso. Mi rendo conto che si tratta di un’idea disponibile a essere fraintesa in senso moralistico, ma in sintesi non saprei come altro dire. La cosa certa è che l’arte “impegnata” fa il contrario: crudele con gli altri, incarnazione di tutti gli errori, e indulgente con “noi”, incarnazione dell’amore. Non a caso l’arte impegnata è quella che volevano Stalin e Jiang Qing, e oggi conta sull’appoggio di tutte le autocrazie e di vari eserciti nazionali di impegnati crociati del bene.

Nelle circostanze socioculturali in cui viviamo, l’amante del teatro è destinato a essere infelice e bugiardo, soprattutto se di teatro scrive. Infelice perché gli tocca assistere a tanti spettacoli che lo deludono o addirittura lo fanno arrabbiare e poi perché, dato che non vuole ridursi al ruolo di recensore-inceneritore ma svolgere la funzione di promotore della cultura teatrale, si esprime in modo edulcorato; l’amante-scrittore è costretto a mentire scrupolosamente, oppure a omettere osservazioni che potrebbero demotivare il pubblico. Il suo malessere di amante deluso, e talvolta platealmente tradito, è controbilanciato dal culto degli idoli vecchi e nuovi, recensendo i quali si sente finalmente ispirato e può esaltare con toni lirici le magnifiche e ovviamente progressive sorti di cui l’umanità intera potrebbe godere se assistesse agli spettacoli di cui parla.

Questo modo di fare critica sembra naturale, ma esiste soltanto da qualche decennio, essendo figlio di un progressismo salottiero a sua volta figlio della peculiare democrazia italiana antropologicamente forgiata dal cattocomunismo. Questa critica teatrale presenta alcuni inconvenienti. Prima di tutto perché la congerie del cosiddetto negativo meriterebbe un’attenzione diversa, essendo anch’essa significativa dello stato dell’arte e del divenire culturale.

Voglio dire che dietro l’attuale ridicolo diluvio di titoli in inglese o di testi di presentazione ricchissimi di intenzioni che i rispettivi spettacoli non realizzano, dietro l’eccitazione spasmodica per alcune novità tecnologiche, dietro la dilagante ignoranza dei fondamentali dell’arte drammatica (di cui però sono responsabili soprattutto i più culturalmente muniti, ad esempio coloro che professano la scialba religione postdrammatica senza avere compreso né letto la cosiddetta Poetica di Aristotele), ci sono comunque un malessere e una ricerca, qualcosa che si manifesta nei corpi-mente in azione ben al di là delle intenzioni, vale a dire nella vitale differenza del passaggio sulla scena.

Penso che le isole minori e lontane di un teatro dalla geografia eterogenea meriterebbero maggiore attenzione, sia per “estrarne” alcuni principi attivi sia per invitarci tutti quanti a procedere nello “sterminio degli errori” (Nagarjuna). Astenersi dal sentenziare vita o morte dei recensiti, però, non vuol dire rinunciare a evidenziare gli effetti dell’operatività artistica insieme alle loro possibili pulsioni originarie e tantomeno a prospettare possibili altri principi compositivi. E poiché sappiamo che nessuno può vantarsi di possedere la verità, questa relazione dovrebbe avere forma di dialogo tra diversi.

Altro inconveniente: coloro che l’amante-scrittore considera “degni di culto” sono pur sempre esseri umani che soprattutto sull’onda del successo mondano e della rendita di cui godono, non di rado si lasciano andare a fare cose sciocche, piacione o persino sfacciatamente sgraziate, per compiacere se stessi o i loro seguaci. Insomma gli insigni non di rado fanno insigni cavolate e riconoscerlo farebbe un gran bene a tutti.

Il sottoscritto è un amante (assai poco corrisposto) del teatro e non scrive più. Essendo l’episodio anagrafico già trascorso e tirando avanti in un certo senso come una gran puttana senza clienti, il teatro per me è oggi più una lettura che una visione frontale. In questa condizione di spettatore men che medio l’informazione disponibile in rete è fondamentale, anche se nel complesso essa sembra essersi fossilizzata, con punte di eccellenza e orde di dilettanti allo sbaraglio, sempre nei confini della sobria invalidità che ho cercato di delineare.

La questione dunque non sono i singoli critici ma la funzione della critica nel circolo vizioso ermeneutico in cui si situa ogni specialismo. Se si prendesse atto della interdipendenza di tutte le componenti della cultura teatrale, amanti compresi, l’esercizio della critica teatrale dovrebbe/potrebbe non consistere nel mettere la torta della propria visione del mondo sopra la piccola ciliegia portata sulla scena con tanto lavoro.

In Italia più che altrove, nei decenni scorsi si è affermato un modello di critica che oggi rivela in pieno la propria inadeguatezza: i grandi critici, chiamati dalla maestra (i media) a scrivere sulla lavagna i nomi dei buoni e dei cattivi, si limitavano a occuparsi dei buoni (di quelli che loro ritenevano tali, ovviamente); così favorivano la circolazione dei beatificati e condannavano tutti gli altri alla damnatio memoriae, ma soprattutto fondavano e gestivano un proprio brand. Le eccezioni positive sono state del tutto irrilevanti. Non si è mai fatto un bilancio storico di questo fenomeno, dei falsi miti che ha creato e delle ferite anche mortali che ha inferto, ma soprattutto non ci si rende conto di quanto sia oggi inadeguato. Se per una valutazione storica puntuale occorre avere non meno di sessant’anni e forse assumersi un impegno sproporzionato rispetto all’effettivo interesse pubblico, una critica che aggiorni i propri paradigmi non potrebbe che fare bene alla cultura teatrale.

Scrivere di uno spettacolo che si è visto è sempre comporre un capitolo della propria auto/bio/grafia, come ribadisce da par suo Carlo Sini in diversi scritti. Aggiungerei sommessamente che l’auto/bio/grafia dovrebbe essere il primo terreno su cui esercitare la crudeltà invocata da Artaud, vale a dire il rigore con il quale ci si mette in gioco: sputtanarsi (“riconoscere il colono che è dentro di noi”, dice meglio Lea Melandri) anziché farsi belli a spese degli altri, farlo mettendosi a specchio e in dialogo con l’oggetto della propria attenzione.

Nel vagliare la propria esperienza di spettatore non si può fingere di dimenticare le opzioni ideologiche e le scelte operative che ci caratterizzano in quanto osservatori/operatori, anzi bisogna sottoporle al vaglio dei propri lettori. Se il critico facesse questo, l’amante-lettore sarebbe posto di fronte a un quadro ricco e chiaro che lo solleciterebbe non al verdetto binario approvazione/disapprovazione ma a rilanciare una interlocuzione, anche con se stesso. Per cominciare davvero a divertirsi è necessario però – insisto – un processo di igienizzazione preliminare, ovvero quel “lavoro su se stessi” sentendo parlare del quale molti sbuffano. Il lavoro su se stessi non ha nulla a che fare con il ripiegamento narcisistico, anzi comporta una ridimensione di quell’egotismo che è la vera tossicità dominante in campo artistico e culturale e aiuta a ritrovare la prima persona collettiva, insomma a condividere alcuni aspetti del proprio percorso esistenziale, scomposti e ricomposti in opere che isolano dalla folla del vissuto i protagonisti di nuove/antiche storie.

Oltre a ciò, forse sarebbe il caso di utilizzare un lessico più preciso, ad esempio guardare a un’opera (teatrale) come a un insieme di materiali, tecniche e funzioni, secondo il suggerimento di Walter Benjamin, senza dimenticare che le funzioni sono di due tipi: quelle intenzionali e quelle effettivamente svolte nelle circostanze date. Dunque la questione ha un aspetto per così dire militante e un altro per così dire ontologico. Quello militante riguarda il rapporto tra il qui e ora della ricezione e la sua portanza politica immediata. Se non ci si può esimere dal prendere posizione di fronte a un teatro che cerca il consenso, l’approvazione ideologica, si possono sempre mettere in discussione la sua utilità e la sua etica (il predicare cela sempre il concreto razzolare).

L’altro aspetto invece rimanda a una questione più delicata ma decisiva, ossia alla differenza che esiste tra le idee e le intenzioni che presiedono a un’opera e ciò che accade nell’incarnazione di cui siamo testimoni (a nostra volta “carnali”). Se si tiene conto di ciò, la recensione, il “giudizio” o meglio il vaglio, o meglio ancora l’attenzione riguarderà, distinguendo, tanto le intenzioni che l’incontro tra i corpi-mente che performano e quelli di coloro che “spectano” (specchi che ragionano, potremmo dire). Il racconto critico, l’unica effimera realtà che conta per i lettori, riguarderà il vissuto di quell’incontro, non sarà mai la ripresentazione di un evento (che in quanto tale non è mai esistito, essendo stato a sua volta un ‘discorso’).

Il teatro dominato dall’intenzione di servire una causa è sempre una forma di adattamento alla realtà, un accomodarsi nella logica binaria dell’a favore e del contro, in sostanza è complemento e complice del mondo a cui si oppone. Mentre l’arte del divertimento (manifestazione del “desiderio dissidente”, diceva Elvio Fachinelli) è cosa di un altro mondo o perlomeno ne accenna il motivo, comunque è il contrario dell’adattamento. Però attenzione: il divertimento senz’arte ricade nel dualismo, “non impegna la vita nella sua interezza e nella sua singolarità” (Lea Melandri) e rappresenta soltanto un momento di intervallo nel processo di adattamento.

Se si dialogasse alla luce di questi principi con coloro che si mettono in scena, invece di approdare a giudizi che li assegnano e in un certo senso li condannano a un genere di appartenenza, si potrebbe dissodare un terreno di lavoro comune, ovvero utilizzare la “forza lavoro” per la “creazione di una potenza dell’agire e del pensiero” (Roberto Ceccarelli). Quando parlo del dialogo tra gente che compie lo stesso cammino, ovviamente non mi riferisco al “fiancheggiamento” di antica memoria, al tempo eroico ma orribile in cui si scatenavano guerre nel corso delle quali sono caduti molti artisti validi e celebrati molti mediocri, ma mi riferisco a un dialogo vero, non quello consistente nel reciproco adularsi, una relazione a tratti necessariamente ruvida tra professionisti diversi che condividono alcuni ideali.

Molte recensioni di questi ultimi tempi delineano, sia pure in modo mellifluo, il panorama di una enorme sconfitta, anche delle istanze più significative della generazione precedente, fotografano uno scombinato esercito di ribelli perdenti. Ma leggendo mi chiedo continuamente se non sarebbe più interessante, anziché limitarsi a sostenere affettuosamente coloro che si approvano, provare anche a dialogare con coloro che deludono, discutendo anche di idee e intenzioni, magari tentando di fare comprendere agli “antisistema” programmatici che ne sono i migliori alleati e che il teatro non è un’arte che serve.

Se politicamente corretti o scorretti sono la stessa cosa, da osservatori e storici non ha senso accomodarsi nella logica dualistica, è assai più interessante ‘leggere’ i corpi che sono nel disagio e aspirano ad altro, i corpi-mente che esprimono anche altro, sicuramente anche un po’ di quel profondo disagio e quel bisogno di divertimento su cui bisognerebbe fare leva per realizzare il teatro di oggi.

Uscire dal circolo vizioso editoriale è possibile, così come è sempre possibile farlo, il teatro, anziché dirlo, quale che sia il ruolo che si è momentaneamente chiamati a svolgere.

N.B.

La fonte dei richiami a Fachinelli, Melandri e Ciccarelli è un articolo di Lea Melandri, Se il capitalismo diventa una seconda natura, uscito su “Il Riformista” del 13 agosto 2022.