Kantor e gli alunni della Classe morta

Kantor nella storia. Il significato di uno spettacolo, o per meglio dire la sua funzione, dipende in gran parte da quando e dove lo si vede. La classe morta, il capolavoro di Tadeusz Kantor (1915-1990) e della sua compagine di artisti riuniti nel Teatr Cricot 2 arrivò al Centro di Ricerca Teatrale di Milano il 19 gennaio 1978. Se lo avessimo visto al momento del suo debutto in Polonia, nel 1975, il suo impatto sarebbe stato senz’altro diverso. Il perché è presto detto: eravamo nei cosiddetti “anni di piombo” e il 1978 è l’anno del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Nel periodo che va dal 16 marzo (rapimento e strage della scorta) al suo assassinio, il 9 maggio, l’Italia è stata la platea che ha assistito prima al culmine e poi al naufragio definitivo dell’utopia rivoluzionaria e i milioni di persone che avevano creduto a quell’utopia si sono ritrovate in una situazione senza via d’uscita. Ma era anche un tempo di grandiosa vivacità culturale e artistica; lo spazio di questo articolo non basterebbe neppure per elenco sommario dei nomi e dei titoli più rilevanti.

Nel 1975 la temperie sociale, politica e culturale era molto diversa e uno spettacolo come La classe morta avrebbe avuto, in Italia, tutt’altra accoglienza, sicuramente lo si sarebbe accusato di alimentare un pessimismo retrogrado, se non peggio. Nel 1978 invece tutti ne rimasero folgorati. In quel clima di compresenza di mille opposti, ovvero di per sé grottesco, l’assassinio di Moro trasformò la sciagurata utopia in un incubo: era ormai chiaro che la ‘rivoluzione’ tracciava una strada ancora più sbagliata di quella che si voleva abbandonare e svelava la sua natura di ottusa violenza che produceva il contrario della libertà e della giustizia sociale promesse.

Il CRT proponeva allora alcuni tra i migliori spettacoli dell’avanguardia teatrale internazionale (ma non di quella italiana: Carmelo Bene, Leo de Berardinis, Carlo Cecchi, Remondi e Caporossi ecc.) che stava attraversando una vera e propria età dell’oro. Con le ospitalità di spettacoli straordinari provenienti da ogni parte del mondo, il Centro diretto da Sisto Dalla Palma, anche docente di teatro all’Università Cattolica, creava un altro paesaggio rispetto al Piccolo Teatro e ai teatri istituzionali, anche se il suo impegno produttivo si concentrava su una proposta della festa giudicata dal sottoscritto deleteria in quanto “avanguardia” di quella cultura di massa gratuita e di facile fruizione che sarebbe stata poi l’arma di Berlusconi e delle sue televisioni, forse non determinanti ma sicuramente complici del degrado culturale verificatosi negli anni ottanta. Le punte di diamante dell’avanguardia italiana erano troppo lontane dalla politica del CRT democristiano di allora, come lo erano dai gruppi di base e poi dal Terzo Teatro, in questo caso per ragioni vistosamente culturali, poetiche potremmo dire oggi con il distacco che al tempo mancava. Sempre nel 1978, una strada ancora diversa fu aperta dal Festival di Santarcangelo reinventato da Roberto Bacci, una esplosione di vitalità alternativa sia nei contenuti che nel modo di proporre una nuova cultura teatrale, anche se per il momento incentrata sulla promozione del Terzo Teatro, il popoloso movimento capitanato da Eugenio Barba e dal suo Odin Teatret. Pregi e limiti andavano insieme, come si vede.

Kantor contro la storia. La classe morta ebbe l’effetto di una rivelazione e persino di una profezia. Dello spettacolo non si capiva una parola, eppure nessuno si domandava cosa dicessero quelle strane figure, sembrava di capire tutto e quel tutto era il bisogno di uscire dal vicolo cieco in cui ci aveva portato il contrasto insuperabile tra un vecchio sistema di potere e una violenza che ne delineava uno peggiore. Quella malconcia distesa di banchi scolastici popolati di anziani attaccati ai manichini che li raffiguravano da giovani era il Novecento europeo. La “seduta drammatica” – così la chiamava Kantor –era percepita da tutti, senza mediazioni ideologiche, come un apologo e un’allegoria del secolo nel quale la morte ha conosciuto mille declinazioni diverse. Al ritmo di un valzer di straziante tenerezza erano evocati alcuni avvenimenti di fondazione della contemporaneità occidentale: c’era la Prima guerra mondiale, il massacro moderno che ha inaugurato il secolo, seguita dalla Rivoluzione, una ragazza che sventolava la bandiera rossa, danzante, ferita e continuamente accasciata, c’era una impassibile bidella che agitava la falce della morte come nell’iconografia popolare e c’erano mille altre cose, tutto per suggerire in forma metaforica che la classe morta non rappresentava soltanto la classe dirigente di un regime, come sarebbe stato comodo credere, bensì l’umanità intera, essendo la morte non riducibile al finale anagrafico ma una malattia fatale che si sconta in vita. È un’idea che nella tradizione occidentale risale a certa filosofia greca ed è poi ribadita con forza in alcuni vangeli gnostici. Nel Novecento il partito al potere è stato quello di coloro che vivono da morti: una vera rivoluzione può avere inizio soltanto a partire da questo riconoscimento, suggeriva segretamente Tadeusz Kantor, l’artista che poi, nella sua ultima creazione, Oggi è il mio compleanno (1991), avrebbe evocato la fine del secolo e dell’Europa, metonimizzata nelle guerre balcaniche: profezia postrema.

Ecco perché si può parlare di rivelazione, di profezia retroattiva e dell’invito a un risveglio che esclude la politica e la religione degenerate ed è reso possibile dall’arte. Più sobriamente potremmo dire che La classe morta è stata un evento della conoscenza, non una celebrazione ma una dichiarazione poetica di guerra alla morte. Il messaggio apolitico e antipolitico, che soltanto qualche mese prima sarebbe stato giudicato stonato e retrogrado, ora, a fronte di quello che stava accadendo nella società italiana, apriva uno squarcio di visione su una questione capitale. Non a caso lo spettacolo era in consonanza con i primi scricchiolii dell’universo comunista, prima in Polonia e poi nell’impero Sovietico. La fine di una contrapposizione che aveva tenuto in equilibrio il mondo metteva tutti di fronte a un tema nuovo, difficile. Prima era facile credersi veri rivoluzionari in lotta anzitutto contro i falsi rivoluzionari (“socialdemocratico” era l’epiteto più offensivo), ora si cominciava a diventare anticomunisti più o meno consegnati alla disperazione: i più furbi tra i disperati hanno resettato la memoria e per fare brillanti carriere soprattutto in politica, nel giornalismo e nelle università; agli altri è toccato di tutto, dalla caduta nelle tossicodipendenze all’impiego di banca, alle professioni liberali e all’insegnamento, il meno peggiore degli esiti, dove il senso di quella esperienza storica è stato condiviso con la generazione successiva.

Nel teatro invece si è ripartiti senza sensi di colpa, anzi con rinnovata convinzione, sia nella tradizione che nell’avanguardia, a fare il teatro dei buoni e dei belli che giudicano i cattivi e i brutti. Pochissimi sono coloro che si sono impegnati nel “processo gnostico”, ovvero a lavorare per la potenza dell’arte, vera vita e vera morte, sempre alla ricerca della forma decisiva in un preciso momento, sempre attraverso il canto, lasciando cadere il Discorso, sempre nella musica più che nel “testo”.

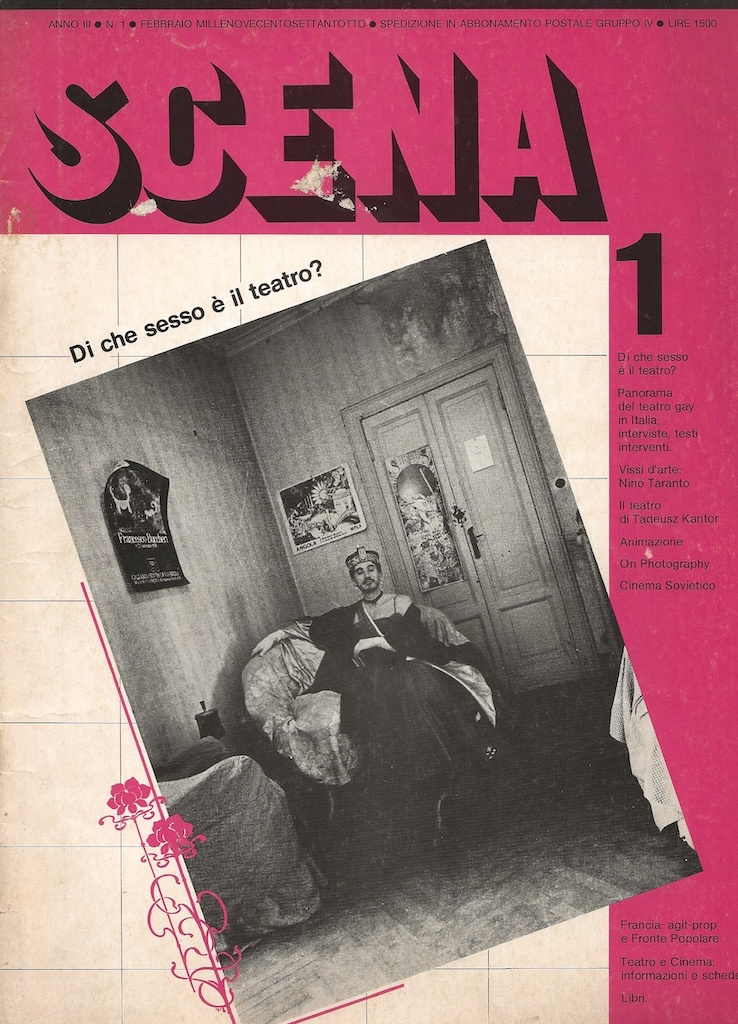

La conoscenza è sempre e anche distruzione e festosità. Le prime pagine su Kantor si trovano sul fascicolo di febbraio della rivista “Scena” accanto a una inchiesta sul teatro gay. I primi bellissimi scatti della Classe morta di Maurizio Buscarino sono contigui a una pagina in cui appare Mario Mieli nudo e crocifisso e ad alcuni articoli sull’animazione teatrale (il teatro sociale ante litteram). Nei mesi successivi accaddero molte altre cose: un fascicolo sul decennale del ’68 se ne tracciava un primo bilancio critico, ci si confrontava criticamente con Brecht, si dava la parola al Bene più spinoso, quello del S.A.D.E., mentre usciva il fondamentale Teatro e corpo glorioso di Umberto Artioli e Francesco Bartoli, il libro che rimetteva Artaud al centro dell’attenzione. Dopo l’incontro con Kantor era quasi ovvio pensare che arte e cultura dovessero tenere conto della politica prescindendone, né facendola né evitandola, e che per prescindere da qualcosa bisogna conoscerla, imparare a non adattarsi e a scegliere.

Kantor oltre la storia. Rileggere oggi Il teatro della morte, il manifesto che accompagnava lo spettacolo, è un’esperienza che, pur con tutte le difficoltà che comporta, vale la pena di fare. Come sempre, per coglierne l’attualità bisogna distinguere con chiarezza i motivi contingenti da quelli ancora decisivi. Al tempo mancavano anche alcune chiavi fondamentali per leggerlo. Ad esempio la prima volta che ho intervistato Kantor gli ho chiesto se Kafka fosse un autore di riferimento per il Cricot 2 e lui, un poco infastidito ma paziente, mi disse che no, bisognava pensare a Bruno Schulz, un autore scoperto soltanto dopo in Italia. Nelle sue Botteghe color cannella si trovano infatti diversi spunti della Classe morta, il cui punto di partenza era comunque il racconto Tumore cervicale di Stanisław I. Witkiewicz. Il fatto è che al riconoscimento unanime con cui era accolto lo spettacolo si accompagnava, quando si trattava di esprimerlo (penso alla critica) una sorta di balbettamento: ognuno riportava “razionalmente” il senso della Classe morta ai propri temi del giorno. Soltanto a distanza di tempo e a maggior ragione oggi, penso, i testi teorici e le dichiarazioni di poetica di Kantor sono diventati per noi comprensibili. Ora che Kantor è lontano da qualsiasi moda.

Nelle interviste, Kantor teneva a chiarire che lui non intendeva proclamare la morte dell’arte né esaltare l’arte della morte, la sua era una presa di posizione rispetto al teatro del suo tempo (aggiungo: nei suoi fondamenti istituzionali e poetici non diverso da quello di oggi, sicuramente inferiore nei suoi esiti artistici, per non parlare di un pubblico che ormai reagisce con lo stesso entusiasmo sfiatato a tutti gli spettacoli, dai più belli ai più ignobili).

Tutto il manifesto è un serrato corpo a corpo con le avanguardie storiche e nasce da una cultura ben più vasta di quella strettamente teatrale. Kantor inizia citando Gordon Craig e l’idea che nel teatro “deve ritornare la marionetta” e l’attore diventare una “supermarionetta”, ma la interpreta come una sfida. Non bisogna limitarsi a illustrare le proprie idee sulla scena – dice – perché ciò che ci guida (Dio non c’entra) è fuori di noi e il “controllo permanente della coscienza esclude i concetti di fascino e bellezza”. In questo, Kantor sottoscrive l’invocazione di Eleonora Duse: gli attori devono morire di peste, il teatro non può essere fatto per “soddisfare il gusto volgare della plebe” (come succede con i vari realismi di oggi). Soltanto così sarà possibile “venerare la gioia dell’esistenza e rendere un gioioso omaggio alla morte”. Tutti gli autori che cita come modelli a cui guardare, ad esempio Kleist, Hoffman e Poe, sono tra i principali propugnatori del grottesco moderno (Kantor non ricorre a questo termine, ma è ciò che fa in modo affatto originale con il proprio teatro). Il suo materialismo opposto alla degenerazione materialistica è presentato in questi termini: “è da questi tentativi romantici e al limite diabolici di riprendere alla natura il suo diritto alla creazione, che nasceva e si sviluppava il movimento RAZIONALISTA o addirittura MATERIALISTA – sempre più indipendente e sempre più pericolosamente separato dalla naturale tendenza verso un ‘MONDO SENZA OGGETTO’, verso il COSTRUTTIVISMO, il FUNZIONALISMO, il MACCHINISMO, l’ASTRAZIONE e, finalmente, il VISUALISMO PURISTA che riconosce semplicemente la ‘presenza fisica’ di un’opera d’arte”.

Ma attenzione, quando parla di modelli Kantor non intende modelli da imitare bensì modelli da superare. La vicenda storica delle avanguardie-maestre è radicata in precise circostanze, non è storia da ripetere, è storia da sviluppare. Il teatro dev’essere inventato a ogni opera. Ad esempio, se in origine si intendeva il manichino come “manifestazione più triviale della realtà. Come un processo di infrazione, un oggetto vuoto, un messaggio di morte, un modello di attore”, oggi l’idea di sostituire all’attore vivente un manichino “è fuori luogo”, occorre piuttosto pensare alla scena come montaggio di elementi della “realtà pronta” (objets trouvés) e riconoscere il “ruolo del CASO” nella creazione.

Siamo qui all’indeterminismo della fisica quantistica. Quando si esprime nel difficile linguaggio della nuova fisica, quando Kantor dichiara di rimpiangere un teatro che “si liberava dai vincoli della vita e dell’uomo, produceva degli equivalenti artificiali della vita, che si assoggettavano all’astrazione dello spazio e del tempo, erano più viventi e capaci di raggiungere l’assoluta coesione”, dobbiamo intendere quelle parole alla luce dei suoi spettacoli meravigliosi, della loro semplice grandiosità che toccava il cuore degli spettatori più diversi. E si deve tenere presente la chiosa che fa seguire idealmente a ogni esempio: in ogni tempo la “REALTA PRONTA strappata al contesto della vita” e la sua integrazione nell’opera d’arte “attraverso la scelta, il gesto e il rito” è un’operazione che si deve realizzare nel superamento (l’Aufhebung hegeliano) delle avanguardie storiche. L’artista polacco si ripete spesso in questo senso e insiste sul “rifiuto dell’ortodossia del concettualismo e dell’avanguardia ufficiale di massa”, sulla sua repulsione per l’“affollamento” culturalista e sulla condanna della degenerazione dell’idea di “arte totale”, insomma del sistematico pervertimento di ogni idea giusta, come quella della “DECISIONE” (facoltà di scelta), che era l’ultima chance ed è diventata a sua volta “un fatto banale e convenzionale”, visto che “migliaia di individui mediocri prendono decisioni senza scrupoli e senza reticenze di alcun tipo”, tracciando per tutti la “comoda autostrada” del conformismo. Imperativo è quindi l’“abbandonare al più presto [...] nel momento dell’apogeo, cieco e raccomandato dal più alto prestigio dell’INTELLETTO, che protegge i saggi e gli scemi – LA COMUNE AVAGUARDIA”, di sottrarsi alla “CHIAMATA IN MASSA di artisti da sbarco, di combattenti da strada, di artisti d’intervento, di artisti postini, di scrivani, di commessi viaggiatori, di giocolieri, di proprietari di Uffici e di Agenzie”. Non era facile, allora come oggi, denunciare la deriva opportunista del teatro ‘impegnato’. E continua: “Nel declino totale del teatro contemporaneo” meglio guardare alle origini del teatro, ovvero non alle forme ma ai motivi per cui il teatro nasce nelle diverse civiltà, e imboccare “vie secondarie [...] verso l’IGNOTO”, pensare semmai a quel teatro antico che si teneva “lontano dagli splendidi templi dell’arte”, l’unico teatro che può “nel tempo di un breve sguardo alzare un lembo del velo”.

Il suo è in definitiva un discorso sulla funzione dell’arte drammatica con un forte accento sulla storia delle arti plastiche (soprattutto le cosiddette avanguardie storiche), mentre Grotowski poneva l’accento sulla drammatica. Resta il fatto che entrambi, seppur diversamente, mettono al centro del processo l’attore, la consapevolezza che il teatro è ciò che fisicamente si ri-presenta in scena, mai la traduzione e illustrazione di istanze pedagogiche.

Una questione interessante che qui non possiamo approfondire è quella dei rapporti tra Tadeusz Kantor e Jerzy Grotowski, una distanza polemica, a detta di tutti. Fatto sta che i due individuano nel “teatro povero” un imprescindibile punto di partenza. Però utilizzano parole diverse per dire povero: per Kantor è teatr biedny, mentre per Grotowski è teatr ubogi. Il termine scelto da Kantor ha una connotazione più materiale e rimanda anzitutto a una composizione scenica basata sugli objets trouvés; quello utilizzato da Grotowski allude a un teatro che rinuncia agli apparati scenici e soprattutto è focalizzato sull’attore. Resta il fatto che entrambi sono sostenitori di un’arte drammatica fedele alla propria origine. Impressionante è anche un’altra analogia tra i due. Come s’è detto, Grotowski sosteneva che il teatro è nient’altro che il rapporto tra attore e spettatore, al di qua e al di là di ogni artificio scenico, e Kantor, sempre nel Teatro della morte, dice qualcosa che in un certo senso sembra approfondire quell’idea, ovvero: “Dobbiamo attribuire alla relazione SPETTATORE/ATTORE il suo significato essenziale”; e definisce l’attore un essere “RASSOMIGLIANTE A CIASCUNO DI NOI EPPURE INFINITAMENTE STRANIERO AL DI LÀ DI QUESTA BARRIERA CHE NON PUÒ ESSERE SUPERATA”.

Per Kantor gli attori sono o dovrebbero essere artisti che attraversano anche la scena, in attori-oggetto perché portano in scena la totalità della vita e recitano insieme a oggetti-attori (gli oggetti diventano attori perché sono recuperati dai livelli più bassi della vita e vengono fatti cantare – come quell’agghiacciante culla meccanica nella quale sbatteva, per un tempo che sembrava infinito, una pallina di legno).

Ancor più oggi fare apparire l’attore dinanzi al pubblico è un atto “rivoluzionario e d’avanguardia”, ma soltanto se questo attore, oltre a essere capace di diventare oggetto, è anche “un ribelle, un obiettore, un eretico, libero e tragico per avere osato restare solo con la sua sorte e il suo destino”. Un essere la cui “rivolta ha luogo sul terreno dell’arte”.

La proposta della morte, nella sua accezione gnostica, come unità di conto delle forme artistiche, è la manifestazione della più alta consapevolezza umana: “LA CONDIZIONE DELLA MORTE [...] rappresenta il riferimento più avanzato”.

Ora finalmente si chiarisce perché in quell’anno tragico e vitale capivamo senza capire, mentre oggi possiamo capire perché questa poetica traccia un sentiero verso il futuro del teatro. Naturalmente ognuno è libero di andare nella direzione che gli sembra più congrua, ma non è una perdita di tempo soffermarsi a osservare come in Kantor si realizzi il paradosso e il miracolo del teatro: gli alunni della classe morta ovvero tutti coloro che non sono capaci di essere vivi, la maggioranza dell’umanità, sono rappresentati da una esigua minoranza di esseri umani che sanno fare ad arte. È la situazione a cui ribellarsi.

Il 1978 è molto lontano, ma ancora oggi per sperare di salvarsi, o almeno trascorrere la vita nel ben/essere di conoscere il proprio esistere come portatori di errori e sofferenza, al mondo farebbe un gran bene moltiplicare questo tipo di “sedute drammatiche”.

Alcune letture

Tadeusz Kantor, Scritti vol. 1: 1938-1974 Editoria&Spettacolo, Spoleto 2018. Tadeusz Kantor, Scritti vol. 2: 1975-1984 Editoria&Spettacolo, Spoleto 2021.

Tadeusz Kantor, Scritti vol. 3: 1985-1990 Editoria&Spettacolo, Spoleto 2022.

I tre volumi sono a cura di Silvia Parlagreco

Tadeusz Kantor, Il teatro della morte. Materiali raccolti e presentati da Denis Bablet, nuova edizione aggiornata, Ubulibri, Milano 2000.

Renato Palazzi, Kantor. La materia e l’anima, Titivillus, Corazzano (Pi) 2010.

Umberto Artioli, Francesco Bartoli, Teatro e corpo glorioso. Saggio su Antonin Artaud, Feltrinelli, Milano 1978.