Teatro, che fare? Niente

Insomma, va bene o va male? Le recensioni e i premi dipingono un panorama rigoglioso, evitando accuratamente di guardare gli spettatori, l’altra metà del teatro, ormai sempre più rinsecchiti in un consumo stereotipo, trasformati in ‘cultori della materia’ di universitaria memoria, soprattutto lontanissimi dalla maggioranza della società civile, da quel pubblico ‘popolare’ che una volta era la ragione di vita del teatro progressivo, o almeno il suo obiettivo, e ora è scomparso dai radar, salvo manifestarsi in autoritratti tra l’ironico e l’angosciante all’Arena di Verona, in numero di circa trentamila, di fronte a un Checco Zalone che li diverte insultandoli democraticamente mentre ritrae una galleria di vedette internazionali, da Putin a Riccardo Muti, da Al Bano a Jovanotti, fino ai rapper più coatti o ai travestiti brasiliani da marciapiede. Ciò che si pubblica sui social media è completato dalle dicerie di circoli ristretti di gourmet della scena o di pochi raffinati intellettuali, i quali, talvolta persino in veloci passaggi giornalistici, stigmatizzano una produzione teatrale totalmente inadeguata rispetto ai dolori e alle gioie del nostro mondo in corsa (verso il baratro, suggeriscono ansimando).

Recensioni e premi di una socìetas sempre più autoreferenziale sono in capo a un centinaio di persone che si autodefiniscono critici quando la critica non esiste più. Durante l’età dell’oro, i critici pagati per andare a teatro tutti i giorni e riferire sui giornali erano sì e no una dozzina. I professionisti italiani della critica erano tra i migliori al mondo anche per merito di una critica militante di livello che li sorvegliava, li pungolava e proponeva altre visioni, un contrappunto oggi scomparso che non di rado degenerava in una spocchiosa e astrusa radicalità, ma che sosteneva la sacrosanta rivendicazione di un’arte drammatica partecipe delle dinamiche sociali e delle nuove istanze artistiche. Ma quei migliori erano anche i peggiori, perché in Italia un vero confronto tra diverse visioni e politiche culturali non è mai esistito: alla discussione spregiudicata si preferiscono la solidarietà delle cabale e il silenzio tombale sui diversamente pensanti.

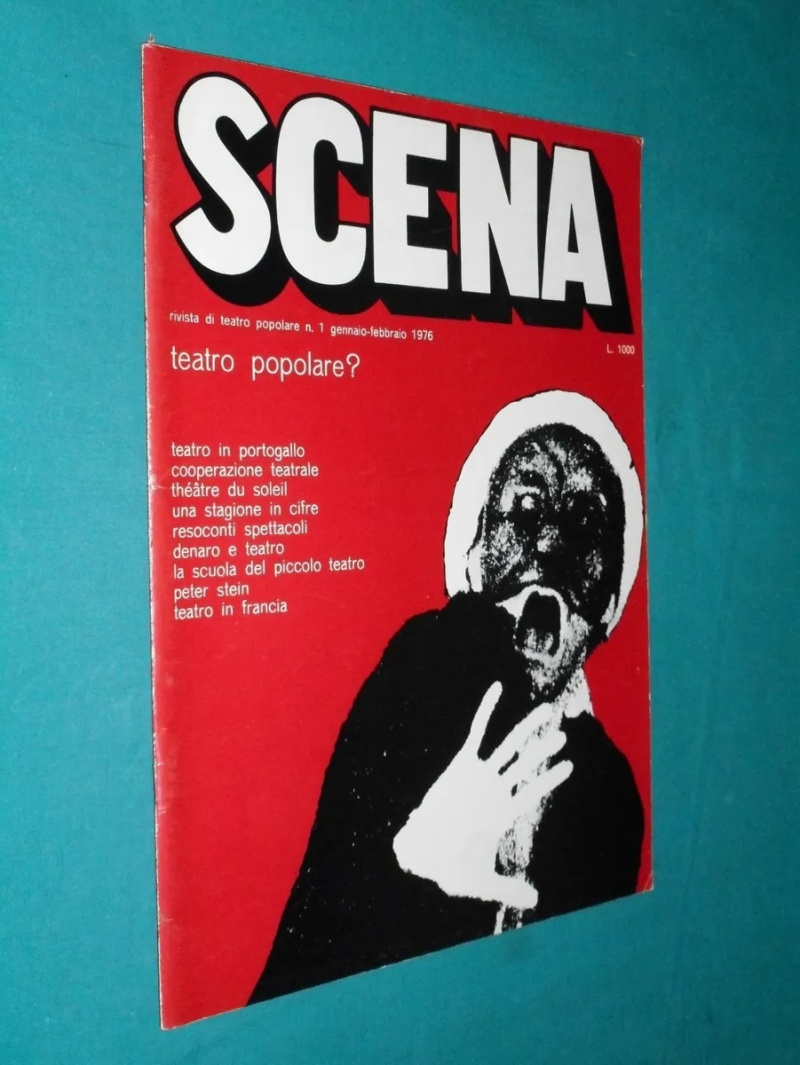

Ognuno può fare i propri esempi. Per parte mia ricordo il debutto disastroso della rivista “Scena” (1976) con il Passo Falso per eccellenza: la pretesa di esercitare una critica senza concessioni a cominciare dallo spettacolo europeo più bello e celebrato del momento, L’âge d’or del Théâtre du Soleil, del quale scrivevamo che “dietro l’entusiasmo fa capolino la noia, dall’ambizione espressiva trasuda uno sconcertante semplicismo, a momenti rivoluzionari fanno riscontro imbarazzanti riflessi di mentalità piccoloborghese”; a ciò si aggiungeva la velleità di dare spazio a una vivace dialettica di posizioni (basti pensare alla querelle sul Terzo Teatro, Siro Ferrone contro Nando Taviani ecc.). Oggi bisogna essere fanatici e fortunati esploratori per leggere una recensione che sia davvero una critica. La critica è diventata cosiddetta, un plotone di modesti influencer che campano facendo altri lavori e poi, come i volontari della Croce Rossa, soccorrono e consolano il ‘teatro reale’, quello vero, quello dei sudditi del Re del Possibile.

Nessuno è così scemo da negare che esistano alcune eccezioni positive, nel teatro reale e nella critica, giustamente proiettate anche contro il gusto e gli orientamenti mainstream, ma ciò che fa difetto è il riferimento allo sfondo. Intendiamoci, non si tratta di tornare ai vecchi e confortevoli dualismi positivo/negativo, elogio/stroncatura, gusto/disgusto eccetera, o di riproporre la contrapposizione d’antan tra L’educazione teatrale (1986, Garzanti) di Roberto De Monticelli, critico perbene del Corrierone di allora, e La maleducazione teatrale di Alberto Arbasino (1966, Feltrinelli) con i loro relativi e variegati entroterra. Al medesimo fronte di Arbasino apparteneva un suo grande odiatore di allora, Goffredo Fofi (che il Dio della lotta di classe l’abbia in gloria), grande animatore culturale con le sue riviste e i suoi pamphlet. Quelle straordinarie frizioni permettevano ai lettori di percepire in cosa consistesse l’unicità del teatro, l’unità complessa della differenza tra ciò che esprimono i corpi in azione al di là di tutte le protesi tecnologiche vecchie e nuove, alle quali naturalmente si fa ampio ricorso, e la progettualità ideologica più o meno elaborata o dichiarata con la quale il teatro si presentava. Una qualità della polemica oggi inimmaginabile.

Nel 1965 Alberto Arbasino aveva pubblicato Grazie per le magnifiche rose, foltissimo volume di scritti sul teatro, e l’anno seguente appunto La maleducazione teatrale con il quale esprimeva “due convinzioni: che trattando di teatro si può parlare di tutti i miti del nostro tempo; e che la critica può ‘funzionare’ come spettacolo empirico – suggerendo non già precetti, ma, instancabilmente, IDEE”. Idee su cosa lo diceva in off off (1968!, Feltrinelli!): “il senso, il funzionamento, le possibilità delle strutture culturali, di minoranza”. Trovo significativo che siano libri praticamente introvabili o non più stampati, cioè che non interessano agli editori e presumibilmente neppure ai lettori, il che è comprensibile, dato che esprimono un bisogno oggi inesistente. Nel Belpaese che si avviava al problematico rinnovamento del ’68 e poi al suo sviluppo fra “delitti & canzoni” (sempre Arbasino), a noi giovinetti capitò tra le mani un favoloso fascicolo doppio della rivista “Sipario” (254, giugno 1967, direttore Valentino Bompiani, redattore Franco Quadri) dedicato Alla ricerca del nuovo teatro. Tra i tanti report (ad esempio sul quasi sconosciuto Grotowski) e temi, di nuovo Arbasino esaltava il ruolo della critica teatrale, sostenendo che si dovessero recensire gli spettacoli in forma di saggio, evitando la cronaca, e che ciò si poteva fare anche nella dimensione giornalistica. Ribadiva inoltre che la critica non dovesse essere, come invece era norma, “cortigiana, anche nelle apparenti riserve” ma “entusiasticamente ‘distruttiva’”, senza dimenticare comunque di “domandarsi il senso, ricostruire le ragioni dell’operazione creativa o pseudo-creativa alla quale si è assistito” e perché no? di “offrire spunti, proposte, indicazioni, idee”; e concludeva con l’affermazione che per un critico ci possono essere soltanto “pochi anni carichi di interessi ‘vivi’ e non uggiosamente ‘specializzati’”, come dimostrano i grandi del passato. Tra le tante sue preziose glosse spicca quella che “non occorre aver visto cinquecento brutti spettacoli in una stagione, ne bastano pochi sui quali valga la pena di concentrarsi”. Lo stesso numero della rivista ospitava un dibattito incandescente sulla Carmen di Bizet da lui messa in scena al Comunale di Bologna, spettacolo sonoramente fischiato da un pubblico che non aveva apprezzato il Don Josè in costume da Uomo mascherato, Escamillo come Batman e Micaela in un succinto impermeabile bianco. Penso che anch’io avrei considerato quei travestimenti banali e riduttivi anziché, come forse il regista si proponeva, utilmente provocatori, ma tutto ciò testimonia di una cultura teatrale sontuosa e vivace, ricca di presenze e di nuove proposte (c’erano anche Carmelo Bene, Leo de Berardinis, Carlo Cecchi, Remondi e Caporossi e tanti altri, in tutt’Italia, persino sul fronte dei teatri pubblici e privati).

Però sarebbe un errore madornale pensare che tutto ciò dipendesse dal fatto che allora c’erano alcune personalità geniali e oggi no. Ciò che accadeva in campo teatrale era uno degli effetti di un processo politico e culturale che riguardava tutte le arti e prima ancora tutta la cultura e la società. Gli anni sessanta, almeno fino al ’68, sono stati quasi dappertutto e per tutte le arti un crogiuolo di incredibili novità; dunque per pensare in modo costruttivo al presente e al futuro prossimo non basta evocare i caratteri di ciò che ci piacerebbe, dovremmo piuttosto partire dalla conoscenza del campo di forze nel quale oggi ci troviamo e, tenuto conto di quel contesto, prefigurare l’attivazione di nuovi bisogni e desideri.

Bisognerebbe partire, ad esempio, dalla configurazione attuale della domanda e dell’offerta, capire quali istanze esprimono, e concepire la propria azione come la cura di un campo o di un giardino, vale a dire decidere quali sono le piante da eliminare e quelle da curare, in sostanza chi vive e chi muore, comunque sapendo che la vita, essendo vita, produrrà una differenza tra le intenzioni e gli effetti, tra ciò che si voleva e ciò che accade.

Ad esempio, allora non c’erano come ora mille scuole di teatro disseminate in tutto il paese e centinaia di tutori teatrali imperversanti nelle scuole, non c’era il ‘teatro sociale’. Esisteva un dilettantismo diffuso e organizzato, filodrammatico, per lo più ideologicamente subalterno e artisticamente stereotipato, ma realizzato con una intensità e continuità molto superiore a quella della maggioranza dei professionisti precari di oggi, un ‘campo vicino’ nel quale si manifestava la differenza prodotta dalla società reale, quella che comprende(va) tanto le platee delle varie avanguardie che il pubblico popolare.

Il pubblico popolare di oggi è quello che affolla le arene per il teatro canzonatorio di Checco Zalone, quello di ieri riempiva i grandi teatri di varietà per divertirsi con Totò e i suoi colleghi del tempo. La differenza tra i due ci fa capire molte cose. Ad esempio, non credo che gli originali democristiani dell’onorevole Cosimo Trombetta massacrato comicamente da Totò fossero contenti, mentre le vittime più o meno illustri di Zalone, da Muti a Jovanotti, da Al Bano a Bocelli e giù giù sino ai prostituti del rango più basso, presenziano entusiasti agli spettacoli di Zalone, nella platea del quale è dato di vedere (in Amore + iva su Netflix) anche un prete che si sganascia dal ridere alla canzone Bucchinhu [pompino] rigatu. Mi sembra un dato rivelatore del nostro stato culturale. I due comici hanno lo stesso tipo di successo, il che dimostra quanto sia cambiato quel popolo che una volta sosteneva convintamente uno o l’altro partito politico e che ora in maggioranza non vota più e se vota predilige i nuovi fascisti. Il bisogno diffuso – e in un certo senso sacro – del politicamente scorretto ha cambiato di segno.

Molti credono che le geremiadi dei Paolini e Celestini e via smonologando siano il teatro popolare di oggi. Lo è nelle intenzioni e nelle assemblee delle piccole enclave di un pubblico che vuole sentirsi (e magari lo è davvero) progressista e così celebra il proprio dolente orgoglio. No, se pensiamo a ciò che oggi è il popolo, massa eterogenea di persone che manifestano il bisogno di essere gli ‘spettatori partecipanti’ di un discorso liberatorio, vale a dire (di nuovo) politicamente scorretto. Ci sono invece piccole realtà – naturalmente tra le meno supportate dai poteri pubblici – che affrontano il problema più difficile come, a Milano, Olinda e ZIA, che operano con continuità in periferie non gentrificate e nei cui spazi si incontrano sia scampoli di vero pubblico popolare sia i più curiosi e interessanti tra gli addetti ai lavori. Mi limito a due esempi che conosco, ma se ne potrebbero fare altri, anche se non molti.

La volgarità, la cultura del volgo, muta col tempo e non è mai stata un monolite, tutt’altro, è un fenomeno assai complesso che converrebbe guardare da vicino con ben altri strumenti rispetto a quelli utilizzati fino a oggi dai captatori di consenso. Ha ragione lo storico americano Ted Gioia quando, alla fine della propria controstoria della musica afferma che se si vuole davvero capire la musica di oggi bisogna “dare le spalle al palco e studiare il pubblico” (Musica. Una storia sovversiva, Shake Edizioni, p. 407). Lo stesso vale per il teatro e non si tratta di convertirsi alla sociologia.

Quello che una volta era il contesto sociale generativo dell’arte drammatica non è oggi che un aspetto minore e quasi irrilevante della cultura di massa da cui nasce un teatro divenuto la specie comprensiva di una vastissima gamma di generi. Il terreno di coltura è ora quel ‘teatro diffuso’ che comprende certamente tanto il teatro sociale (fenomeno nuovo) quanto la formazione (teatro applicato) impartita ormai a iosa nelle scuole dell’obbligo, per non parlare della miriade di scuole e corsi di teatro di ogni calibro e orientamento sparsi in tutta Italia. È qui che si manifestano possibilità e problemi, soprattutto problemi a mio parere. Se non è sbagliato dire in sintesi che si è fatto un passo indietro verso una subcultura del teatro anziché un passo avanti nella definizione di un’arte drammatica del nostro tempo, fermarsi a questa constatazione non serve, occorre ripartire dal dato di fatto che la pedagogia teatrale è oggi per motivi sociali e di ottusità politica una questione assai più rilevante del teatro professionale.

La trasmissione del sapere teatrale è uno dei nuovi mestieri più diffusi, in tutti i paesi del primo mondo. Dal lato della domanda si basa sul bisogno reale, seppur confuso, di un agire poetante, e dal lato dell’offerta è una fonte di reddito per tante persone che avevano o hanno ambizioni artistiche ma non riescono a entrare nella professione e dunque si riciclano come pedagoghi. Questi ultimi possono essere artisti più o meno conclamati oppure insegnanti. L’allievo di un vero artista impara guardandolo, standogli accanto per qualche anno e raccogliendo di tanto in tanto qualche frase o gesto rivelatore, sempre distinguendoli dal complesso del discorso dispiegato dal maestro dal quale si impara, direi per contagio, qualcosa che vale soltanto per sé; il maestro, anche se è un grande artista, è comunque vecchio, nel senso che la sua esperienza non è replicabile. Dal pedagogo invece si apprende da ciò che dice e che esibisce, si seguono le sue indicazioni.

Certo, ci possono essere grandi artisti refrattari alla trasmissione o intolleranti alla vicinanza di allievi. Occorre saper scegliere il proprio maestro, che non può essere uno qualunque ma colui o colei di cui si sente maggiormente il fascino, per il quale si prova una forma di amore. E possono esserci pedagoghi bravi oppure senza qualità o addirittura dannosi. Anche il cercatore di formazione dovrebbe scegliere accuratamente, ma di solito non accade: si paga, o si supera un provino, e poi si frequenta un corso. Nella (lunga) congiuntura in cui ci troviamo la maggior parte dei pedagoghi sono persone che hanno bisogno di lavorare, che vogliono campare senza allontanarsi dalla propria vocazione originaria o non sanno fare un mestiere più gratificante. Tale è la grande maggioranza degli attuali maestri di teatro, responsabili di un (piccolo?) disastro culturale e in definitiva politico. Un artista fallito che si ricicla come insegnante può essere molto pericoloso. Come s’è visto negli ultimi decenni, in questo modo, con il contributo determinante dei Dams, si è formato un esercito di sbandati che a loro volta, magari in buona fede, cercano qualcuno da rovinare.

La nuova educazione teatrale di cui ci sarebbe bisogno dovrebbe prendere le distanze da questa decadenza culturale e procedere in senso contrario. Non è un caso che finora nelle scuole di teatro mai si sia sentito parlare di Aristotele o di Nietzsche o magari di Carlo Sini, ma se un domani questo dovesse accadere non sarebbe di per sé un buon segno, potrebbe significare soltanto un aggiornamento esteriore delle strategie di comunicazione.

Di fronte a un panorama del genere è inevitabile provare una certa ansia, l’unica salvezza sembra consistere nel provare e nello scegliere, nel non accontentarsi, chiedere, esplorare, viaggiare con il corpo e con la mente per trovare il luogo giusto della propria formazione; che non sarà consolatoria e immediatamente gratificante, ma faticosa e costellata di sacrifici, sacrifici che però saranno ripagati dalla sensazione quotidianamente provata di avere intrapreso il proprio cammino di cambiamento.

Concludendo: se qualcuno pensasse che questo elenco di selvatiche obiezioni si accompagna a un assoluto vuoto di proposta avrebbe ragione. Una proposta potrebbe nascere soltanto dopo il riconoscimento, a oggi improbabile, dello stato in cui ci troviamo.