Nobel: fisica e azioni a distanza

Benché richieda una qualche confidenza con i protocolli dell’arte deduttiva, che del pasticciato intrico di cause e concause consentono di fare poderoso strumento per la risoluzione dei casi più enigmatici, non sarebbe poi troppo complicato figurarci come il lancio di una moneta a un metro da noi possa determinare un uragano in una zona remota dell’Asia centrale. Ben più difficile, tuttavia, sarebbe spiegarci come ogni nostro lancio della stessa moneta riesca immancabilmente a produrre l’esito opposto a quello di un’altra moneta dall’altra parte del mondo, quasi le due monete fossero unite da un legame invisibile e indivisibile – perché certo, data la sorprendente simultaneità, sarebbe del tutto vano il ricorso a cause intermedie.

No: per porre riparo alla nostra sorpresa, che si accompagnerebbe, e comprensibilmente, a un qualche sgomento, non potremmo convocare alcun evento interposto o mediano, capace di farci comprendere in modo più intuitivo, e più accettabile, come il comportamento delle due monete possa influenzarsi in modo così ripetuto e sistematico.

È forse proprio per praticare una sorta di esorcismo rispetto a una proprietà che ha tutti i crismi del sovrannaturale che in un breve saggio del 1948, Quanten-Mechanik und Wirklichkeit, Albert Einstein, auto-proclamato garante di una concezione della fisica capace di conciliarsi con le intuizioni comuni sul mondo e sulla natura, insisteva sull’idea che, se c’è una qualche relazione tra due oggetti, tale che il comportamento dell’uno influenza il comportamento dell’altro, questi oggetti debbono essere prossimi, contigui, e quindi in un rapporto che rispetti il principio di località.

Quest’ultimo, per Einstein, era la soglia estrema che non avrebbe dovuto valicarsi se si intendeva evitare il formidabile salto immaginativo, oltreché di fede, richiesto dalla fisica quantistica a metà del Novecento. Einstein era il Cerbero che scoraggiava l’ingresso nell’inquietudine dei rapporti non-locali (su tutto questo, si veda George Musser, Inquietanti azioni a distanza, Adelphi 2019 e Sean Carroll, Qualcosa di nascosto a fondo, Einaudi 2022).

Qualche anno prima questo Cerbero possedeva davvero tre teste. Si trattava di Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, che, in un noto articolo del 1935, Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?, dedicato alla supposta completezza della descrizione quantistica della realtà fisica, dell’amore per il paradosso facevano tecnica di confutazione.

Nell’articolo si invita a immaginare l’esistenza di una relazione che violi il principio di località per puntare il dito su un assurdo: se dovessimo accettare la descrizione della realtà fisica offerta dalla nuova meccanica quantistica di marca danese, e volessimo davvero compiere l’ingenuità di considerarla completa, dovremmo abbracciare l’idea che esista una relazione simultanea tra oggetti a dispetto della loro mutua distanza. Insomma, la descrizione del reale che emergeva dalla nuova fisica era poco più che una fantasia, un’approssimazione immaginifica che richiedeva un rinnovato impegno di studiosi nella ricerca delle vere cause – e per dimostrarlo, i tre fisici assumevano come fatto non bisognoso di alcuna comprova proprio il principio di località.

Ma non erano le Erinni a rendere furioso Einstein, né la gelosia per la gloria crescente del collega danese Niels Bohr, che nella millenaria cosmogonia della fisica sembrava aver ucciso l’ultimo dei Padri, quanto la sincera convinzione che immaginare influenze non locali costituisse un puerile atto di credulità utile al solo fine di avvalorare una concezione della fisica, quella quantistica, tanto efficace quanto imprecisa. Piuttosto, era necessario individuare le variabili nascoste davvero capaci di spiegare quello che a tutta prima, per un errore di sfocatura, sembrava consistere in un’azione a distanza.

Insomma, Einstein criticava l’atto di fede che la nuova interpretazione della meccanica quantistica imponeva perché la si credesse capace di spiegare la realtà. Il problema, com’è noto, stava nel comprendere perché e in qual modo un’onda, quando osservata, e solo nel momento in cui viene osservata, a chi la osserva appaia sotto le sembianze di particella, per tornarsene poi a comportarsi da onda allorché viene liberata dall’invadenza dell’occhio umano.

In molti, sulla scia di Einstein, tentarono di individuare le variabili nascoste che potessero decifrare i misteri di questa transizione, in particolare Louis De Broglie e David Bohm. Di contro all’incaponimento di chi disperatamente cercava le concause del groviglio, nel 1964 il fisico britannico John Stewart Bell avanzò un notissimo teorema che diede nuovo credito all’azione a distanza. Il teorema dà consistenza matematica all’intuizione, per Einstein esecrabile, che una misurazione in una data posizione influenza istantaneamente lo stato dell’universo in punti molto distanti e così viola il principio di fondo della fisica relativistica secondo cui gli oggetti non possono propagare i loro effetti a velocità superluminali.

Il teorema di Bell, però, è qualcosa di più: ha un che di faustiano, di non risolto, e comunque presenta due opzioni al contempo irrinunciabili e inconciliabili. A dispetto degli sforzi e delle speranze di Einstein, dimostra che si può ammettere come vera una sola delle due proprietà consustanziali alla fisica che aveva valso fino all’avvento della meccanica quantistica: realismo e località. In altre parole, Bell col suo teorema chiedeva di optare per l’una o per l’altra delle seguenti opzioni. Per un verso, si può certo rinunciare al principio di località, a patto però di ammettere, con buona pace della certezza granitica delle teorie d’antan, che la fisica offra una descrizione completa della realtà – detto altrimenti, secondo l’opzione strumentalista della scuola di Bohr e Heisenberg, si deve riconoscere che la fisica non descrive quanto accade nel mondo, ma solo ciò che l’essere umano può fare su di esso.

Per il verso opposto, e inconciliabile, chi non riuscisse a separarsi dall’immagine della fisica come specchio fedele di una realtà ridotta a pochi formalismi deve venire a patti, innanzitutto psicologici, con l’idea che due particelle siano entangled, cioè intrinsecamente connesse tra loro e nel loro comportamento, in maniera del tutto indipendente dalla reciproca collocazione nell’universo. In sintesi, secondo Bell, la fisica quantistica chiede o il congedo dalla speranza di conoscere l’universo per come esso davvero è o l’atto di fede in relazioni a distanza che rifiutano ogni tentativo di riconciliazione col modo comune di vedere il mondo. In ambo i casi, il teorema di Bell proibisce facili rifugi in una fisica della progressiva autotrasparenza, in cui le variabili occulte alfine si rivelino e possano così offrire una visione perspicua e tranquillizzante dei rapporti di contiguità.

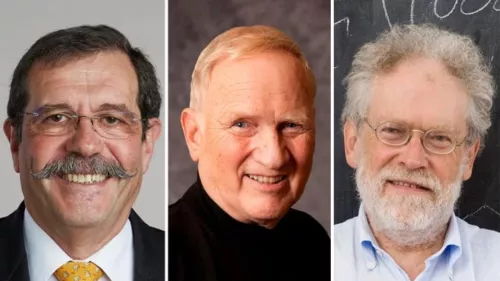

Nel 1972, in uno scantinato del campus dell’Università della California, il recentissimo premio Nobel John F. Clauser (nato a Pasadena nel 1942), assieme a Stuart Freeman, volle dare concretezza al teorema di Bell tramite la misurazione sperimentale dell’entanglement quantistico. In una serie di esperimenti con fasci di fotoni, direzionati in senso opposto, osservò una proprietà nota come polarizzazione, che può avere solamente due valori, up e down.

Il risultato dell’esperimento era che ciascuno dei due rivelatori utilizzati produceva una serie apparentemente casuale di up e down, i quali però, una volta comparati, facevano risultare correlazioni che non potevano essere spiegate né con la fisica classica né con la fisica relativistica. Si trattava di una sfacciata comprova empirica dell’azione a distanza e dell’entanglement quantistico, nonché di uno scacco che sapeva di autodafé, se è vero, com’è vero, che Clauser aveva tutte le intenzioni di confutare il teorema di Bell e scardinare così le fondamenta della meccanica quantistica.

L’esperimento, però, presentava un problema rimarchevole quando si tratta di fisica sperimentale: le correlazioni divenivano manifeste solo dopo la misurazione delle singole particelle, e consentivano un’operabilità ex post che conferiva all’entanglement una duplice, scomoda disqualità: lo choc di una descrizione del tutto controintuitiva del reale si accompagnava alla completa inutilizzabilità a fini predittivi. A questo pesante limite pose rimedio l’altro recentissimo Nobel, il fisico francese Alain Aspect (nato ad Agen nel 1947), che sin da subito seppe compiere il salto fideistico imposto dalla fisica dell’azione a distanza per conferire all’entanglement l’inestimabile virtù della predittività.

Riuscì così a direzionare la polarizzazione dell’esperimento di Clauser in modo regolare e quindi prevedibile, mentre il terzo dei premi Nobel, l’austriaco Anton Zeilinger (nato a Ried im Innkreis nel 1945), nel 1998 introdusse gradienti persino maggiori di casualità e imprevedibilità utilizzando generatori di numeri casuali e su questa scia condusse esperimenti che per la prima volta implicavano il teletrasporto quantistico (che riuscivano cioè a trasferire le proprietà di un fotone a un altro fotone collocato a distanze enormi).

I dettagli delle loro ricerche, per quanto gustosi, chiamerebbero a scomode sortite nei sentieri meno ospitali dell’informatica quantistica e delle sue molteplici diramazioni. Varrà quindi la pena, in un testo che celebra il meritatissimo riconoscimento di una tale spinta progressiva, fare alcune considerazioni finali su quello che questa fisica tanto misteriosa può dire sulla nostra vita di tutti i giorni e sul modo in cui ci invita a pensarci. I lavori di Clauser, Aspect e Zeilinger offrono, sotto diversi aspetti, dirimenti comprove del fenomeno dell’entanglement, che, in un linguaggio insensibile al giustificato biasimo di tecnici ed esperti, si potrebbe descrivere come il fenomeno secondo cui due stati fisici, una volta sovrapposti, non si districano più l’uno dall’altro, e rimangono profondamente connessi a dispetto della mutua distanza: il loro comportamento mostrerà sorprendenti correlazioni, tali da violare gli interdetti della fisica classica e della concezione ordinaria di come funziona il mondo.

E così verrebbe la voglia di celebrare questo intreccio di enti avviluppati in relazioni reticolari, questo groviglio impartibile che sembra mettere in mora, una volta per tutte, l’idea miserrima e recentissima che il soggetto umano sia conchiuso nel perimetro del proprio corpo, dacché ogni sua particella è legata in modo insospettato a chissà quante particelle disposte nell’universo, se in fondo l’entanglement non rimanesse ancora un mistero.

Per quanto la scrivente vorrebbe, novella San Giorgio, fare dell’entanglement la spada che decapita il drago del soggetto moderno e utilizzarla a prova provata del transindividuale, forse per una sottile mutilazione del piacere, in chiusura di questo breve testo, invita alla cautela.

Sebbene avvinta dall’idea, squisitamente descritta da Carlo Rovelli in Helgoland (Adelphi 2020) con toni che trascendono il prosaico, secondo cui, quando si guarda una farfalla e se ne vede il colore delle ali, tra chi guarda e la farfalla si stabilisce uno stato di entanglement tale che tra i due permarrà qualcosa di inseparabile, tutto questo è ancora troppo poco per picchiare il martello teorico sulle vecchie ontologie dei corpi separati.

La strada ahimè è ancora in salita: ad oggi molte interpretazioni dell’entanglement quantistico sono in concorrenza, e in misura tanto pungente da riproporre per ironia della storia, che d’altronde vive solo di ironie, tutti i dibattiti del secolo scorso: sono coinvolte variabili nascoste? Si devono superare le approssimazioni della meccanica quantistica? È davvero necessario si compia quel salto di fede in qualcosa che la fisica può solo illustrare e mai spiegare? Si celebri quindi quello che è solo un avvio, benché rigoglioso e carico di promesse: dell’entanglement s’è detto qualcosa di comprovato, da una parte, e utilizzabile a fini predittivi, applicativi e tecnologici, dall’altra. Ma per considerarci parte impartibile del composto cromatico delle ali di una farfalla, dovremo ancora per un po’ far ricorso alla poesia.