Paolo Di Stefano / Noi: famiglia, famiglie

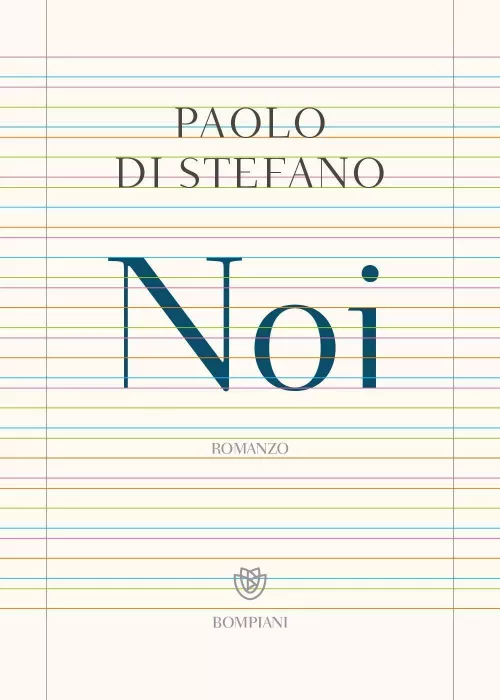

A chi non è mai capitato, alle elementari, di scrivere un tema intitolato La mia famiglia? La copertina dell’ultimo romanzo di Paolo Di Stefano, Noi (Bompiani, pp. 396, € 22), con le ordinate rigature e i bordi ai due lati, evoca l’immagine di un quaderno scolastico; e, di conseguenza, l’idea del compito, non importa se a casa o in classe. Per questo non è improprio presentare questo libro come lo svolgimento in chiave narrativa e memorialistica di quel tradizionalissimo, topico tema: ovviamente, secondo la prospettiva di un’età più che matura (Di Stefano è mio coetaneo, ovvero – secondo un’espressione popolare tuttora in uso anche in dialetto – un «mio coscritto», classe 1956) e dall’alto di una sicura, sperimentata competenza letteraria. La semplicità del titolo, il disarmante monosillabo d’un pronome personale, ne è significativo indizio: una parte molto cospicua del nostro narrare è mossa innanzi tutto dal desiderio di tenere memoria dei nostri ascendenti, del nostro ambiente familiare – di «noi», insomma. E in questo caso scrivere è davvero una guerra contro il tempo, come voleva l’anonimo manzoniano; illustre o no, sarà poi il lettore a deciderlo

La storia della famiglia Di Stefano, anzi, delle due famiglie Di Stefano e Confalonieri (il ramo materno), inizia in provincia di Siracusa, ad Avola, con la generazione dei nonni dell’autore; e procede lungo i decenni fino alla morte del padre, che è il vero protagonista del libro. Un’epopea familiare che va dalla guerra, con lo sbarco degli Alleati in Sicilia, fino ai giorni nostri; e, sul piano geografico, dal profondo Sud agricolo e patriarcale al mondo urbano del Nord, al Canton Ticino, in Svizzera. Una storia gremita di personaggi, maggiori e minori, sbalzati con mano sicura da un narratore che padroneggia gli strumenti del mestiere. E una galleria di ritratti, che comincia con il nonno paterno, don Giovanni detto il Crocifisso, don Giovanni di nome e di fatto, «un moschettiere con due baffi diritti, una bestia d’uomo, violento e assatanato: non vedeva che pecore e donne, donne, ricotta e pecore». Giovanni, detto Vannuzzo, è anche il nome del padre, futuro insegnante di lettere al liceo; carattere diversissimo, eppure, secondo le segrete vie in cui si svolgono le relazioni tra consanguinei, a lui molto legato da una profonda reciprocità di affetto e incomprensione. Ma i pregi di Noi non riguardano solo i vissuti oggetto di narrazione; si potrebbero fare anche parecchie considerazioni d’ordine linguistico. Una tarsìa dialettale («A pasta impataccau!») evoca una ricorrente scena domestica; una digressione etimologica, suggerita dagli appunti con cui il padre postillava i vocabolari (putìa dal grecismo latino apotheka, da cui «bottega», e il tedesco Apotheke, farmacia), può, accoppiando i negozi ai nomi, dar luogo a una pagina autobiografica: «”Putìa di lardu (‘salumeria’) – Consiglio”, “Putìa di scarparu (‘calzoleria’) – Fortuna e Cianchino”, “Putìa di varveri (‘barbiere’) – Nino”», eccetera.

Senza dimenticare – la bravura sta sempre nei dettagli – il diffuso impiego della locuzione infantile «con senza» (ovviamente in luogo del semplice «senza»), brandello di lessico famigliare dalle struggenti risonanze emotive; o il cenno al pronome relativo «che», suscettibile di dipanare da ogni singolo ricordo – di persona a persona, di dettaglio in dettaglio – una sequenza interminabile, la catena che lega la vita di ognuno alla vita di tutti, tutte le vite («insignificanti»?) che s’incrociano percorrendo la propria.

Il tratto peculiare di questo romanzo autobiografico è l’inserimento nelle pagine di brani in rosso, centrati nel rigo come epigrafi o poesie («macchie aghiformi e rossastre di voce»), in cui prende la parola il fratello Claudio, morto bambino di leucemia, immaginato come sereno spettatore degli eventi successivi alla sua scomparsa, mai però dimentico del proprio destino, e per molti aspetti tuttavia – e per sempre – bambino. Ciò che ne risulta è un delicato controcanto, sospeso fra contemplazione ed elegia, che colma sulla pagina il vuoto irrimediabile scavato nelle esistenze dei sopravvissuti. Sintomatico è l’uso della data della sua scomparsa come riferimento cronologico e asse memoriale («c’era ancora Claudio», «è stato due anni dopo la morte di Claudio»), così come il commiato della madre Corradina (Dinuzza), dal marito defunto: «ora hai raggiunto Claudio».

Perché, infine, noi raccontiamo? Con questo libro, Di Stefano sembra rispondere, con una semplicità sorridente a cui è difficile controbattere: perché abbiamo bisogno di memoria. Abbiamo bisogno di ricordare chi ci ha preceduto, chi ha condiviso con noi il cammino degli anni, chi si è fermato dopo un breve (troppo breve) tratto di strada, ma ha continuato ad accompagnarci. E il senso di tutto questo altro in fondo non è che l’avvertimento, mai così forte e nitido come nei momenti di lutto, di «quanto possa essere tragica e magnifica l’unione di una grande famiglia». Non a caso, nella nota conclusiva Di Stefano parla di questo libro come del coronamento di un’intera carriera di scrittore («in realtà ho cominciato a scrivere questo libro intorno al 1977»), e di quattro precedenti suoi romanzi (Baci da non ripetere, 1990; Tutti contenti, 2003; Giallo d’Avola, 2013; Ogni altra vita, 2015) come di anticipazioni ovvero di tappe intermedie verso il risultato ora finalmente raggiunto con Noi.

E dal momento che viviamo in un’epoca di drammatica crisi demografica (sia pure obnubilata dalla nostra cattiva coscienza e provvisoriamente dissimulata dal fatto che noi baby-boomers siamo ancora in gran numero), ci si può chiedere se questo romanzo non finirà per valere come uno degli ultimi esempi di saga, in un Paese composto sempre di più di famiglie nucleari o monogenitoriali, di figli unici, di adulti senza figli, di single giovani e post-giovani, di vecchi soli.

E tuttavia, a lettura conclusa, un dubbio rimane. Poco fa mi è capitato di citare Lessico famigliare, opera memorabile di Natalia Ginzburg la cui forza consiste nell’adozione di una strategia selettiva. In Noi Di Stefano punta invece, con ogni evidenza, sull’accumulo; in alcuni momenti, il desiderio di «salvare» nel ricordo dati che altrimenti andrebbero irrimediabilmente perduti fa davvero concorrenza (secondo il proverbiale assunto balzachiano) allo Stato civile. Si veda ad esempio l’identità dell’amica dell’adolescente Dinuzza, che per suo conto recapita messaggi a un giovane vicino di casa: «la fedele Lidia Lagona, sua ex compagna di scuola che abita in una via trasversale dello stesso quartiere, detto il Fondaco o meglio o Funnacu»; o la precisione con cui sono registrati tanti indirizzi («Fu per affrontare il mutuo dell’appartamento di Pioltello, in via Puccini 2, che il nonno dovette vendere la casa di corso Gaetano D’Agata»); o l’elenco dei ragazzi che abitano nello stesso palazzo popolare di Lugano a cui la famiglia approda nel 1963, popolato da immigrati italiani, operai svizzeri tedeschi, impiegati ticinesi: «il Rudy, l’Ornella, l’Emilio, la Consuelo, la Loredana, il Marco, il Franco, l’Onelio, la Duska, la Priska e la Mirka, il Moreno, la Manuela e il Dani, ovviamente. E c’eravamo noi, e Claudio era con noi e noi eravamo con lui» – dove ovviamente l’articolo davanti al nome proprio serve anche a sottolineare il divario rispetto all’uso della natia Sicilia (oltre che della lingua comune).

Insomma, Noi è un libro che per certi versi può ricordare una sorta di domestico mausoleo: cioè un monumento sontuoso, che desta ammirazione e sorpresa, ma che rischia di essere visitato solo al momento dell’inaugurazione. Perché il «noi» del titolo, a conti fatti, ha qualcosa di sottilmente esclusivo; qualcosa che – tanto per intenderci – non si avverte mai leggendo il libro della Ginzburg, che pure parla di una famiglia singolarissima e inconfondibile. Certo, è possibile che qui giochi un ruolo importante quello che certi studiosi chiamerebbero il gap esperienziale. Forse chi abbia ereditato dalle conversazioni familiari il ricordo dei mesi del ’43 in cui in Sicilia non si capiva più chi erano gli alleati e chi i nemici, o chi abbia conosciuto l’esperienza dell’emigrazione oltre frontiera, potrà avere un’impressione almeno in parte diversa. Ma il passaggio dal particolare al generale, dal resoconto di vicende private non dirò alla condizione universale, ma almeno ai destini collettivi, rimane uno spartiacque decisivo nella narrativa di memorie. Se (e quanto, cioè quanto sicuramente) Paolo Di Stefano l’abbia con questo libro varcato, è a mio avviso questione aperta.

Paolo Di Stefano, Noi, Bompiani, pp. 396, € 22.