Nostalgia di Mario Martone

Il film comincia all’interno di un aereo in volo; siamo in una situazione di passaggio e di attesa, fuori dallo spazio e dal tempo. È un non-luogo, un po’ come la sala d’aspetto ferroviaria dove prendeva avvio Morte di un matematico napoletano (1992), il primo film di Mario Martone, il punto alfa da cui è partito un discorso cinematografico e teatrale con Napoli che il regista svolge da quarant’anni, precisamente il medesimo lasso di tempo che Felice (Pierfrancesco Favino), il protagonista di Nostalgia, ha trascorso lontano da Napoli, dove è nato e vissuto, prima di scapparne.

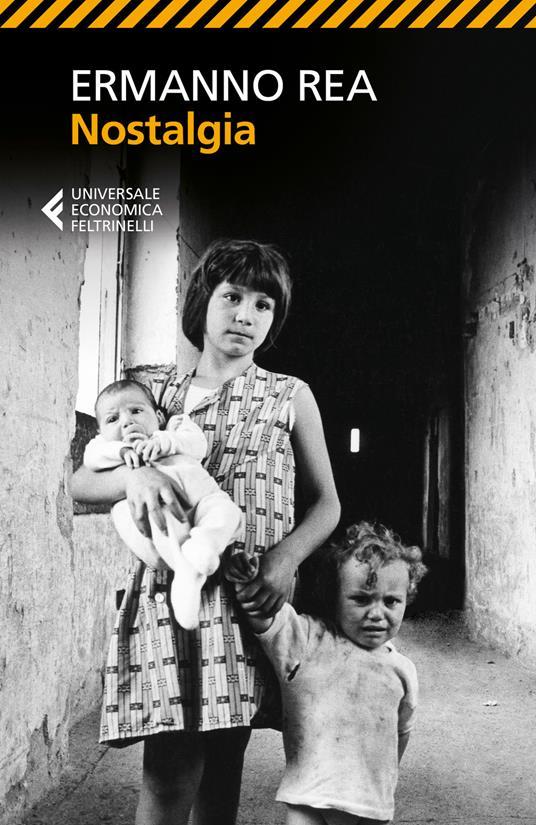

Nella scena successiva, ecco Felice tra le strade del luogo più incavato e nascosto di tutti, una sorta di città involontaria, un mondo a parte cresciuto per stratificazioni, dentro la città di Napoli, o sotto di essa. È la Sanità, il Rione popolare pieno di grotte, gallerie, anfratti, che da millenni intrattiene un legame misterioso e speciale con la morte, tant’è vero che era chiamata anche la Valle dei Morti, perché lì, nel corso dei secoli, ci sono state le Necropoli, le Catacombe, il Cimitero delle Fontanelle (dove ancora si mantiene il culto delle capuzzelle, migliaia di crani di persone morte di morte violenta e senza conforti), la malavita. «Povera Sanità! Strade strette e tortuose, palazzi fatiscenti, alle spalle una storia lunga più di due millenni, testimoniata da ipogei, sepolcri scolpiti, scale che scendono sottoterra come volessero raggiungere le viscere del pianeta», si legge nel romanzo di Domenico Rea da cui è tratto il film:

Anche il libro si intitola Nostalgia, e non è una storia “ambientata a”, ma proprio “incentrata su” Napoli, nel senso che è un racconto scritto per farci vivere prima di tutto l’esperienza di un preciso spazio fisico; Nostalgia è un racconto di città tra i più belli, e perfino più paradossali, a pensarci, perché per rappresentare e riparare un dolore legato al ritorno (questa è l’etimologia della parola nostalgia), si usa la forma, labirintica e notturna di uno spazio che esiste da sempre come spazio rotto e anacronistico, ammalato di miseria e di illegalità – anche se si chiama la “Sanità” ; e per giunta inventando, proprio per rappresentare una sofferenza suggerita fin dal titolo, un eroe chiamato “Felice”. Dolore e felicità: un’antitesi straordinaria, e perfettamente napoletana (in senso culturale profondo, non folkloristico); ma del resto pure l’opera di Rea, uscita pochissimo tempo dopo la morte del suo autore, nel 2016, realizza una situazione di compresenza e sconfinamento tra la vita e la morte – anzi, tra la morte e la vita: tra ciò che sembra finito e sepolto, e ciò che invece continua a esserci e a valere.

Nel romanzo sono passati quarantacinque anni; nel film qualcuno in meno. Da ragazzo Felice, grazie all’aiuto di uno zio imprenditore a Beirut, era fuggito per non finire in prigione dopo un omicidio di cui è stato complice, e che è stato compiuto dal suo inseparabile amico del cuore Oreste. Felice vive da molti anni in Egitto, dove è felicemente sposato con Arlette, ma, per la prima volta e improvvisamente, ha scelto di tornare a cercare la madre (Aurora Quattrocchi), da cui non ha più ricevuto risposte alle sue lettere da alcuni mesi. I primi venti minuti del film inscenano un ritorno al materno, sia nel senso letterale della ricerca della donna che lo ha cresciuto, sia nel senso di una presa in cura di un corpo anziano e trasandato, a cui Felice, anche sentendosi in colpa, decide di dare affetto, carezze, spazi nuovi, come una madre che accudisse un bambino, e secondo uno schema simbolico e drammaturgico che fa pensare, anche visivamente, a una Pietà rovesciata:

Man mano che i giorni passano, il ritrovamento della madre, allora, coincide con la sperimentazione e la speranza di un rapporto diverso con lo spazio da cui era fuggito, e questa possibilità è nutrita e attraversata dal confronto con altri personaggi maschili anche molto diversi, ma tutti provenienti da una scelta dolorosa di vita per separazione: il prete di quartiere, don Luigi Rega (Francesco Di Leva), il guantaio in pensione che era stato un caro amico di famiglia (interpretato da Nello Mascia: nel libro era il narratore), e intorno, sempre, Oreste, o’ Malommo, figura tragica come il nome che porta (interpretato da Tommaso Ragno), che di continuo si copre il volto con le mani (assomigliando alle pose tragiche di Anna Magnani in Mamma Roma), per non vedere, non sapere, non dire. Oreste è diventato il boss del quartiere, creatura spaventosa che appare e scompare, andando sulle tracce di Felice, assomigliando in qualcosa, come rivela la felpa e il cappuccio, al mito napoletano del “Monaciello”, una creatura infestante, magica:

Anche in È stata la mano di Dio, di Sorrentino, appare un monaciello, per esempio nella scena finale, quando il protagonista decide di andare via da Napoli; ed è interessante, perché il cinema di Sorrentino e quello di Martone sono molto diversi, anche rispetto agli ultimi lavori, eppure quella figura, variamente trattata, ritorna in entrambi i casi, in quanto emblema di un dolore arcano proveniente dal passato, su cui posare gli occhi e trovare protezione solo da lontano.

Nostalgia però non è una fiaba, non è uno scherzo, non ha nulla di caricaturale. Soprattutto, e proseguendo la linea dei due precedenti lavori che compongono la trilogia napoletana (Il Sindaco del Rione Sanità e Qui rido io) Nostalgia, riadattato da Martone assieme a Ippolita Di Majo, è il terzo passaggio di un esperimento di ritrovamento di un luogo attraverso una storia di inappartenenza, come dichiara del resto la scelta di attori non napoletani (Favino, Ragno), o l’uso, per la recitazione di Felice, di una lingua che Rea chiamava «lingua-minestrone», perché in essa si mescolano italiano, inglese, napoletano e arabo.

Il cinema di Martone è un film che racconta i muri. Mi è già capitato di osservarlo, partecipando a un libro dedicato a Martone uscito lo scorso anno (L’intelligenza delle cose, a cura di Roberto Donati, ETS 2021; ma proprio in questi giorni, in occasione della retrospettiva dedicata a Martone dal Festival di Pesaro, è in uscita per i tipi di Marsilio Mario Martone. Il cinema e i film, a cura di Pedro Armocida e Giona Nazzaro).

I muri di Napoli agiscono come immagini del tempo, presenze sceniche a cui restituire sguardo e profondità, grazie alle stratigrafie, o al modo in cui la luce naturale ridisegna le superfici, o alla maniera in cui la macchina da presa fa interagire i muri coi corpi umani: figure in cammino, di corsa, inseguite di spalle, spesso sotto la pioggia, o tra corridoi, vicoli, chiostri, teatri di cantina. Potranno essere i muri nel sottosuolo delle Stufe di Nerone e dei sotterranei, nell’Amore molesto (1995); oppure muri di case buttate giù, come in Teatro di guerra (1998); mura, o porte murate, della Certosa di San Martino, o di Chiese dove nessuno più entra; muri domestici ripresi al risveglio del giorno, come in camera di Rituccia (Il sindaco del Rione Sanità, 2019), oppure i bastioni incombenti del Maschio Angioino, contro i quali gli scugnizzi tirano il pallone, o su cui sono affisse le istruzioni anticontagio da colera (Il giovane favoloso, 2014); i muri di guerra, andati in frantumi, all’epoca del terremoto del 1980: situazioni piene di spaccature che mostrano il tempo e lo spazio come vuoto e smarginatura, e che in questo senso rievocano anche i muri delle case abbandonate e della mulattiera su cui avanza il sindaco (La salita, in I Vesuviani, 1997), o le pareti di roccia su cui si arrampica Lucia, all’inizio di Capri-Revolution (2018).

I muri sono immagini tempo che raccontano la storia come persistenza, andirivieni, o come “falso movimento” di una città che non trova mai pace. Nostalgia, in questo senso, non è l’undicesimo film di Martone, ma il tassello più recente di un’opera complessiva, fatta anche di tanto teatro, che fa vedere Napoli come una terra straniera, a cui parlare d’amore inappartenendole, da fuggiaschi. Di questo mistero dolente brucia anche il finale del film, dove si consuma una morte che tuttavia non chiude, ma riesce a aprire, come certi imprevedibili giardini nascosti che improvvisamente si aprono e risuonano tra gli spazi separati della Sanità, lasciando, se non una certezza, almeno una traccia possibile di felicità, di speranza, anche in nome del protagonista di Nostalgia.