I paesaggi della nostra vita / Oltre il giardino

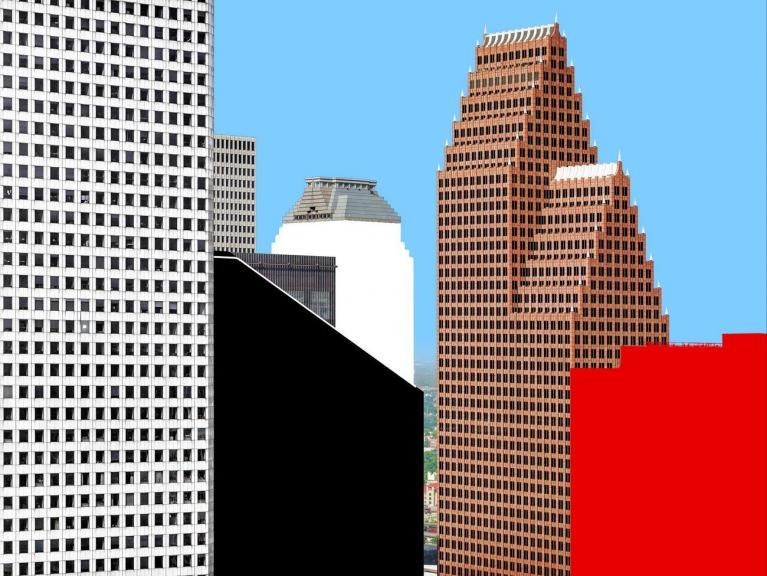

Foto di Olivo Barbieri.

“È in noi che i paesaggi hanno paesaggio.

Perciò se li immagino li creo;

Se li creo esistono;

Se esistono li vedo. […]

Ciò che vediamo

Non è ciò che vediamo,

Ma ciò che siamo”.

[Fernando Pessoa]

La potenza poetica di Fernando Pessoa, distilla in pochi versi la complessità di un’intera visione del paesaggio, attualizzandola, nel tempo in cui siamo alla ricerca di una concezione e di una prassi del paesaggio che ce lo faccia riconoscere come lo spazio della nostra vita. A pensarci bene, i passi che muoviamo in un luogo, qualsiasi luogo, anche quello delle nostre origini, sono sempre i primi passi. Quel luogo per noi diventa paesaggio muovendoci in esso e traducendolo nel significato che assume per noi. Non perché il luogo non esista, per così dire, in sé: ma in quanto è dandogli un significato che diventa quel che diventa per noi. Esseri che con l’evoluzione hanno acquisito il comportamento simbolico e, prima ancora, esseri che si muovono nello spazio, noi umani accediamo al mondo con l’esperienza del movimento e dandogli significato. Da syn, «con», «insieme», e ballo, «metto», «pongo», deriva «mettere insieme», «unire», «congiungere», noi esseri simbolici mettiamo insieme luoghi e significati come condizione stessa per conoscere il mondo di cui siamo parte. Congiungendo luoghi e significati, mentre ci muoviamo in uno spazio, noi diventiamo il paesaggio di cui siamo parte. Viviamo cioè un’esperienza estetica, nel duplice senso di esperienza sensibile (aisthesis) e di interrogazione filosofica sull’esperienza che stiamo facendo. È possibile, perciò, sostenere che il paesaggio per noi è sempre un paesaggio artificiale, fatto ad arte, che emerge dalla nostra elaborazione simbolica e semantica dei luoghi in cui viviamo e che osserviamo. Il paesaggio è, forse, qualcosa di oltre queste considerazioni, pur importanti. Ovvero, non è solo lo sfondo delle nostre azioni, ma la figura di ciò che siamo: ci accorgiamo oggi come non mai di essere parte della natura e allora le nostre azioni e i nostri movimenti in un ambiente ci fanno essere quell’ambiente che concorriamo a creare, agendo in esso, bevendo l’acqua, respirando l’aria, mangiando il cibo, creando il nostro nido. Siamo di fronte a un ripensamento necessario che ci induca, finalmente, a disporci a una relazione diversa fra esseri viventi, noi terrestri, e la natura. Fra tutti gli esseri terrestri quel ripensamento tocca a noi che disponiamo della capacità non solo di fare, ma di pensare il fare, ma anche perché in ragione di quella capacità abbiamo agito creando le condizioni che oggi mettono a rischio la nostra sopravvivenza. Allora il paesaggio cambia di statuto: smette di diventare solo l’oggetto della nostra contemplazione e della nostra osservazione a distanza, e diventa condizione della nostra stessa vita; smette di essere solo intorno a noi per diventare interno a noi. “Trasformare il mondo in un giardino e il giardino in un mondo” è il proposito che sostiene Massimo Venturi Ferriolo col suo nuovo libro, Oltre il giardino. Filosofia di paesaggio, Einaudi, Torino 2019. Ogni luogo è paesaggio per noi, se si sceglie come pare indispensabile sia sul piano analitico che pratico, essendo noi animali territoriali che si interrogano su se stessi e sul mondo e agiscono nel mondo nelle foreste di simboli che creiamo e nella varietà cangiante dei significati che attribuiamo agli altri e alle cose. “Perché c’è un’aura in ogni luogo, un linguaggio non detto che si impara ad ascoltare”, ha scritto recentemente Paolo Pagani nel suo originale godibile libro I luoghi del pensiero. Dove sono nate le idee che hanno cambiato il mondo, Neri Pozza, Vicenza 2019. Nei sette itinerari, dai luoghi di Spinoza a quelli di Wittgenstein, tra gli altri, che Pagani traccia, vi sono le interdipendenze, le risonanze, tra la storia delle idee generate dai loro autori e i luoghi della loro vita, in un viaggio allo stesso tempo affascinante e denso di scoperte.

Con toni filosofici e epici di finissima portata Venturi Ferriolo, così come ci aveva abituato in testi precedenti quali, tra gli altri, Etiche del paesaggio. Il progetto del mondo umano, Editori Riuniti, Roma 2002; Percepire paesaggi. La potenza dello sguardo, Bollati Boringhieri, Torino 2009, e Paesaggi in movimento. Per un’estetica della trasformazione, DeriveApprodi, Roma 2016, procede verso una concezione del paesaggio che va oltre il giardino e lo sguardo. Pur persistendo l’attenzione alla percezione e alla passione della visione, in questo testo il paesaggio diventa l’oggetto privilegiato di una necessità impellente: un nuovo patto con la natura madre. Quel patto tocca a noi umani stipularlo: utilizzando le possibilità di una cultura che ci precede e distingue. “Nelle antiche lingue mediterranee”, scrive l’autore, “un’unica parola nominava il giardino e il grembo femminile, recinto dell’amore e fonte della vita” [p. 8]. Il riconoscimento della dimensione vitale del paesaggio connessa alla nostra origine e al nostro corpo in movimento è esplicito, quando Venturi Ferriolo scrive: “La vita è movimento, trasformazione, come il mondo, come la natura stessa nel suo senso concreto di «generare, produrre, fiorire» [ivi]. La critica alla separazione dualistica tra natura e cultura, sviluppata in tutto il testo, è foriera di una visione di sintesi del mondo della vita che assume a riferimento la specificità biologica dell’umanità, considerando la cultura un fatto naturale perché fa semplicemente parte dell’identità biologica della specie umana. Secondo Venturi Ferriolo, che pone il giardino a metafora della vivibilità stessa per noi umani sulla Terra madre, la filosofia del giardino, unita a quella dell’abitare e, quindi, dell’esistenza, fuoriesce dal moderno dissidio natura/cultura, ritenuto ormai obsoleto e dannoso, per una visione unitaria realmente complessiva della vita quale totalità del mondo, di natura e cultura. Scrive l’autore: “Curare il territorio nel senso di riappropriazione della cultura che precede la natura e le appartiene al di là di ogni separazione, come dimostrano gli antropologi che accompagnano le nostre riflessioni. La nostra moderna storia intellettuale è vittima di una costante separazione, un dualismo progressivo che ha investito molti campi dalla scienza alla politica. Consolidando l’artificio si è creata all’interno stesso della natura una frattura con il naturale” [p. 14]. La cultura può concorrere a creare quella che l’autore chiama un’“utopia della misura” ispirata alla condizione naturale dell’uomo bisognoso di abitare, in risposta alla nostalgia del grembo materno, del recupero del desiderio di restarvi o tornarvi al sicuro.

La condizione è considerare finalmente il paesaggio come una proprietà emergente al punto di connessione tra mondo interno e mondo esterno con la mediazione dell’immaginazione, come abbiamo provato ad argomentare in Mente e paesaggio. Una teoria della vivibilità, Bollati Boringhieri, Torino 2011.

Per questo vi sono alcune condizioni necessarie che Venturi Ferriolo tratta fin dall’inizio del suo libro con profondità e richiami che vengono fin dalle origini della nostra civiltà. Un ruolo di non poco conto è assegnato al mito e alla sua presenza fondativa della nostra storia e della nostra esperienza. La terra su cui l’uomo cammina, sostiene Venturi Ferriolo, è una dea, Terra Madre nutrice di tutti gli esseri, dai molti nomi e aspetti del principio femminile di ogni forma di generazione, cioè la Physis, il giardino planetario dove cresce ogni forma di vita. Risalendo alle origini greche del rapporto uomo-natura e considerando le cristiane di quello che egli chiama il “verbo cartesiano”, alla base della scienza e della tecnica odierna, l’autore sottopone a critica lo sfruttamento senza freni della natura da parte dell’uomo. Solo recentemente ci siamo resi conto del prezzo elevato che stiamo pagando per le scelte fatte e iniziamo a chiederci cosa sia possibile fare. “Il suggerimento”, scrive Venturi Ferriolo, “viene ancora dal mondo greco con il frammento DK 68B33 di Democrito”: «la natura e l’educazione sono assai simili perché l’educazione trasforma l’uomo e trasformandolo ne costituisce la natura»”. Proporre un’“ostinata filosofia” è l’intento dell’autore, il quale sostiene che il filosofo deve possedere la capacità estetica del poeta per aspirare alla bellezza nel suo senso compiuto, nell’unità dell’uomo e della natura. Ogni approccio paesaggistico ed ecologico è per sua stessa natura sociale e deve tenere conto non solo dell’equilibrio ambientale, ma associare la vivibilità alla distribuzione della ricchezza all’interno di una società. “La filosofia del giardino non accoglie affatto un’ecologia di classe e una tranquillità artificiale giustificata da un presunto miglioramento dell’aria che respiriamo, paragonabile a un recupero della funzione di alcuni ettari di bosco da collocare in città” [p. 27]. La ricerca riguarda, invece, le condizioni di una reale politica ecologica basata sulla metafora del giardino in quanto sistema complesso di relazioni indirizzate a migliorare la vita sociale e ambientale, tendendo al benessere universale, planetario dell’esistenza, “senza surrogati verdi”. Per perseguire un obiettivo così impegnativo e ambizioso, secondo Venturi Ferriolo, “dobbiamo rimboccarci le maniche” ristabilendo il riconoscimento del paesaggio e rinsaldando la narratività di un luogo.

Il richiamo alla narrazione che l’autore fa, appare di particolare importanza, in quanto il paesaggio trova nella narrazione una delle sue principali dimensioni fenomenologiche ed esperienziali. Avendo a che fare con l’esperienza estetica, intesa come struttura di legame tra noi umani e il mondo, quell’esperienza diventa riconoscibile nel momento in cui è condivisa nell’intersoggettività. Nella condivisione, la narrazione diviene la via per conoscere e vivere il mondo e il paesaggio e non solo per descriverli. Venturi Ferriolo, infatti, colloca la narrazione tra le cinque condizioni che egli identifica nel processo di alleanza tra esseri umani e paesaggio. A partire dalla visibilità, lo spazio dello sguardo, che deve cogliere la temporalità della trama del paesaggio nella sua trasformazione, in cui si coglie la temporaneità e quindi la connessione con altre epoche e con la storia dei luoghi, fino all’accessibilità all’accadere del paesaggio e alla sua scoperta e, quindi, alla narrazione [p. 33]. Occupandosi di una “pedagogia per la casa comune”, l’autore affronta il limite con cui si utilizza il concetto di “ambiente”, chiarendo un aspetto che tradisce un’intera tradizione e un modo diffuso di pensare e agire. “La parola ambiente, utilizzata per indicare il nostro circondario, tradisce la non appartenenza dell’essere umano a quest’insieme. Egli si pone di qua, al di sopra, non con” [p. 43]. Un punto essenziale questo, dal momento che non solo l’ambiente è l’espressione ecologica degli esseri che lo creano vivendolo, ma porsi “con” incontra resistenze e difese potentissime da parte di noi umani, in quanto l’elaborazione della ferita narcisistica derivante dalla deposizione di supremazia rispetto al resto del sistema vivente è particolarmente impegnativa dolorosa. Se, in base al progetto di ecologia umanista auspicato da Venturi Ferriolo, l’intera umanità deve diventare giardiniera del pianeta, quella elaborazione è quanto mai necessaria.

Sottoposto a critica il costrutto di sostenibilità, considerato un tentativo di mantenere l’equivalenza tra sviluppo e crescita, dal libro emerge l’importanza di considerare il ruolo e il contributo che possono venirci da culture diverse da quelle occidentali per cercare vie di vivibilità possibile. Secondo l’autore, il mondo giardino alimenta lo spirito di due costituzioni di paesi sudamericani, l’Ecuador e la Colombia. In quei paesi vive ancora, nonostante i guasti del colonialismo, il mito della Madre Terra che, in lingua quechua si definisce Pachamama, una divinità immanente protettrice che esige reciprocità e non ha dimora perché è la stessa vita. La regola etica di base che scaturisce da questo mito riguarda il buon vivere e la piena vita non limitati agli esseri umani ma riguardante tutti gli esseri viventi e la convivenza di tutti gli elementi della natura [p. 55]. La presentazione all’Onu, da parte del presidente boliviano Evo Morales, della bozza della Dichiarazione dei Diritti della Madre Terra rientra in questi orientamenti e in queste scelte. Si tratta di adeguare la tecnica a questi principi e non di negarla e allo stesso tempo di porre al centro la relazione per un futuro basato sulla relazione rispettosa tra tutti gli esseri. Lo scopo di trasformare in giardino il mondo è approfondito nei capitoli del libro che si occupano dell’infinito simbolico del giardino e del desiderio come attivatore del possibile umano. Quel possibile dipende dall’espressione della poiesis, della capacità di fare umana in quanto, come sostiene Venturi Ferriolo: “Il poeta è il cuore e il giardino il teatro del mondo, dove osserviamo le relazioni che garantiscono la vita dell’uomo interconnessa con gli altri elementi animali, vegetali e minerali, che fanno del giardino il luogo profondo e vero del riconoscimento” [p. 119].

La passione dell’autore assume toni classici e si ricongiunge con le atmosfere di osservazione e analisi della vita e della natura che richiamano prospettive olistiche come quella di Alexander von Humboldt, naturalmente alla temperatura del presente. Von Humboldt, in Quadri della natura, Codice edizione, Torino 2018, auspicava che i suoi “Quadri” potessero fornire al lettore una parte del piacere che una mente ricettiva trova nella contemplazione della natura, nella interconnessione delle sue forze, nella relazione interdipendente delle parti. Venturi Ferriolo esprime una narrazione contagiosa che indice ad assumersi la responsabilità del presente. Così come a von Humbolt viene riconosciuta l’invenzione del moderno concetto di paesaggio, certamente Venturi Ferriolo pone le basi per la necessaria attualizzazione di quel concetto.

Ne ricaviamo la conferma che il paesaggio è come la lingua madre: non decidiamo di apprenderla né possiamo non apprenderla; non possiamo decidere intenzionalmente di non capirla; non possiamo dire di non appartenervi; non possiamo dire che non la conosciamo; non possiamo conoscere altre lingue se non a partire da quella che ci ha reso animali di parola. Come la lingua madre, il paesaggio è originario. Allora come mai siamo così impegnati a considerare il paesaggio della nostra vita solo come lo sfondo fungibile delle nostre scelte, la quinta teatrale intercambiabile della nostra pervasività senza limiti? Uno sfondo che diviene sempre più ristretto e mortificato, paradossalmente separato dalla nostra esistenza. Eppure il paesaggio è dentro di noi e intorno a noi; è il frutto delle nostre proiezioni e lo introiettiamo divenendo quello che siamo nella nostra continua individuazione. Inizia nelle nostre connessioni sinaptiche, laddove prende forma la nostra mente incarnata, situata ed estesa, e giunge fino a dove la nostra immaginazione ci conduce. Si estende fino ai segnali ultimi che ci sono giunti da Voyager 1, mentre ha varcato la pellicola dell’eliosfera ed è entrato nello spazio siderale, dopo 38 anni dal lancio e oltre 19 miliardi di chilometri percorsi. L’infinitamente piccolo delle nostre connessioni sinaptiche che ci permettono di immaginare e vivere il paesaggio e la musica dell’infinito che ci giunge dal cosmo, sono il paesaggio della nostra vita. Uscito dalle turbolenze dell’eliosfera e incontrando i primi raggi cosmici intergalattici, Voyager non ci parlerà più con i suoi segnali che impiegano 15 ore a raggiungerci. Varcando i confini dell’ignoto, non ci invierà più i “suoni del silenzio” provenienti dallo spazio e mai ascoltati prima d’ora. Andrà verso l’infinito portando con sé i segni di noi umani, dal teorema di Pitagora inciso su una lastra di rame placcata in oro, alla musica di Mozart. Avrà però esteso il nostro paesaggio, il paesaggio della nostra vita. Noi piccoli esseri nell’universo infinito possiamo ricavarne un’etica della finitudine e curare il mondo come la nostra casa, il nostro giardino, o smarrirci nella ferita narcisistica che ci fa vivere la finitudine come una perdita di onnipotenza. Ma era ed è l’onnipotenza di Prometeo la finzione, con le sue conseguenze tragiche e distruttive. Un peccato di onnipotenza, forse il più grave dei peccati, ci ha portato e ancora ci porta, a trasgredire un principio etico su cui potremmo essere tutti d’accordo: smettere di distruggere il nostro luogo di nascita, l’unica nostra dimora presente e futura. La mente cosciente di noi esseri umani non può funzionare senza storie e senza dare significato a quelle storie. Avremmo bisogno di una sacralità, di una religio, capace di narrare storie che risarciscano il dualismo e la separazione che abbiamo operato tra noi e la natura, ritenendoci sopra le parti, e misconoscendo il semplice fatto che siamo parte del tutto. Narrino allora i poeti la nostra appartenente finitudine! Cantino alfine, ora che sappiamo di sapere che siamo parte del tutto, la bellezza di essere natura, di essere gli alberi con cui respiriamo, di essere acqua di cui siamo fatti, di essere aria, di essere terra, di essere animali tra gli animali, di essere una bella differenza tra le differenze. Ci aiuti la letteratura, ci aiuti la poesia a generare una mitopoiesi del limite. Del resto era stato Roland Barthes, nella lezione inaugurale al Collège de France del 7 gennaio 1977, a sostenere: “La scienza è rozza, la vita è sottile, ed è per correggere questa distanza che la letteratura ci interessa”. Antonio Tabucchi, nel libro postumo appena pubblicato, Di tutto resta un poco, scrive: “La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal pensiero dominante, o per meglio dire dal pensiero al potere, qualsiasi esso sia”. Scrive Daniele Del Giudice nel suo ultimo libro, In questa luce: “Ogni secolo ha le sue rovine e un suo modo di metterle in immagine facendone paesaggio”. (…..) “E’ comunque il paesaggio che ci è dato, una compresenza grottesca di naturale e artificiale, un fondale della quantità e dei suoi resti; difficilmente tale paesaggio potrebbe consentire quella triangolazione tra Natura, Io osservante e consapevolezza di una Divinità diffusa che garantiva la pacificazione dell’animo romantico. Tuttavia sono i luoghi dove viviamo i nostri rapporti con gli altri, e dove, pur con ogni altrove nella fantasia o nella nostalgia, ambientiamo i nostri sentimenti”. Da sola quella triangolazione non emerge. Eppure noi ci possiamo provare: siamo mitopoietici. Creiamo miti come vie per conoscere e vivere il mondo.

Amitav Ghosh in La grande cecità, neri Pozza, Vicenza 2017, [vedi U. Morelli, Esercita il dubbio e stai a vedere cosa ti offre il caso, doppiozero, 25 agosto 2017], sollecita i narratori a sostenere la creazione di una nuova mitopoiesi basata sul dialogo esseri umani-natura. La buona novella è che esiste la mitopoiesi: i miti si creano. La mitopoiesi può essere l’utero, la genesi di un mito mite. “Il mito è una parola”, ha scritto sempre Roland Barthes. Il mito da generare risponde alla parola limite. Si toccano due volte le labbra quando si dice mamma. Si toccano una volta quando si dice mite. La parola limite contiene la parola mite. Allora possiamo impegnarci a creare un mito mite. Diventiamo finalmente attenti, dell’attenzione a vivere nel limite, l’unica che ci può aiutare ad accorgerci del mondo e di noi nel mondo; dell’attenzione, madre della considerazione. Parola magica, la parola considerazione: da cum-sidera (intorno alle stelle), indica bene la nostra capacità di autoelevazione semantica. Per vedere il limite e viverlo ci vuole l’altezza della nostra attenzione considerante. L’attenzione considerante è, del resto, la madre della poiesis, del “fare poetico”. E, come sempre, nessuno lo dice meglio dei poeti che, secondo Luigi Pagliarani, vivono al di sopra delle proprie possibilità. Ascoltiamo insieme, la lezione di attenzione di Wisława Szymborska:

Disattenzione

Ieri mi sono comportata male nel cosmo.

Ho passato tutto il giorno senza fare

domande,

senza stupirmi di niente.

Ho svolto attività quotidiane,

come se ciò fosse tutto il dovuto.

Inspirazione, espirazione, un passo dopo

l’altro, incombenze,

ma senza un pensiero che andasse più in là

dell’uscire di casa e del tornarmene a casa.

Il mondo avrebbe potuto essere preso per

un mondo folle,

e io l’ho preso solo per uso ordinario.

Nessun come e perché –

e da dove è saltato fuori uno così –

e a che gli servono tanti dettagli in movimento.

Ero come un chiodo piantato troppo in

superficie nel muro

oppure

(e qui un paragone che mi è mancato).

Uno dopo l’altro avvenivano cambiamenti

perfino nell’ambito ristretto d’un batter

d’occhio.

Su un tavolo più giovane da una mano d’un

giorno più giovane

il pane di ieri era tagliato diversamente.

Le nuvole erano come non mai e la pioggia

era come non mai,

poiché dopotutto cadeva con gocce diverse.

La terra girava intorno al proprio asse,

ma già in uno spazio lasciato per sempre.

È durato 24 ore buone.

1440 minuti di occasioni.

86.400 secondi in visione.

Il savoir-vivre cosmico,

benché taccia sul nostro conto,

tuttavia esige qualcosa da noi:

un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal

e una partecipazione stupita a questo gioco

con regole ignote.