Speciale

Pierre e Jean

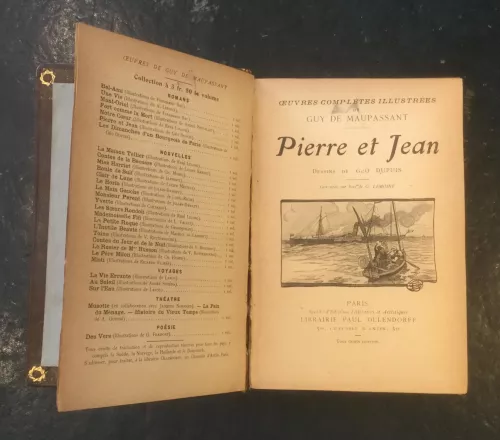

Calvino scrive in Perché leggere i classici che i classici sono quei libri di cui di solito si sente dire "sto rileggendo..." e mai "sto leggendo...."

E se Madame Bovary non si fosse suicidata? se avesse tenuto dentro il senso di colpa, l’angoscia per l’adulterio, perfino il segreto di un figlio avuto con l’amante di turno? Pierre et Jean di Guy de Maupassant (1887) prende sul serio questi interrogativi controfattuali, spostando però la prospettiva narrativa dalla signora in difficoltà ai suoi due figli. I quali, dando il titolo al romanzo, ereditano dalla mamma il marchio più infamante dell’immaginario ottocentesco piccolo borghese, l’adulterio appunto, facendosene carico loro malgrado. Il segreto, così, non durerà a lungo, dando adito – è il caso di dirlo – a una scena madre in cui la sventurata, alla fine, risponde ai dubbi del figlio legittimo, confessando fra le lacrime il suo amore clandestino e l’altro figlio – dunque illegittimo – che ne è scaturito. Ecco perché vale la pena rileggere questo romanzo di Maupassant, senz’ombra di dubbio l’erede letterario migliore di Gustave Flaubert.

Ché di eredità, del resto, in questo libretto per nulla minore si tratta. Eredità non di un trauma o di una poetica ma, banalmente, di un sacco di soldi. La storia va forse ricordata. Pierre e Jean sono due fratelli diametralmente opposti nel fisico e nel carattere: bruno e biondo, alto e basso, antipatico e simpatico, medico e avvocato… Dopo un lungo soggiorno a Parigi, i genitori ormai avanti negli anni decidono di trasferirsi a Le Havre, dove il padre, innamorato del mare e delle imbarcazioni, va a pesca appena può e la madre, casalinga taciturna, lo asseconda per come può. I due ragazzoni, finiti gli studi nella capitale – Pierre, dopo non poche ambasce, medicina; Jean, sicuro di sé, giurisprudenza – raggiungono papà e mamma in quella nebbiosa città portuale convinti di intraprendere in quella greve zona di confine fra la terra e il mare le rispettive professioni per cui hanno guadagnato l’agognato pezzo di carta. Ma questo è l’antefatto. Il romanzo comincia piuttosto su una barca (là dove, vedremo, terminerà), sulla quale la poco allegra famigliola porta in gita una giovane e ricchissima e seducente vedova a cui i due giovanotti fanno goffamente la corte. Fanno a gara per chi rema più forte, mostrando i bicipiti sudati e tanta voglia di primeggiare, ma la signora sembra non farci caso. Rientrati a casa, un notaio annuncia che Jean ha ricevuto una strabiliante eredità da un amico di famiglia di tanto tempo prima, a Parigi, funzionario facoltoso in un Ministero e, sembra, assai simpatico e bonaccione. Bingo?

Manco a dirlo l’equilibro si rompe: il padre esulta dalla gioia, Jean ammutolisce, la madre sospira, Pierre è in imbarazzo, la giovane vedova preferisce accomiatarsi. La botta è grossa, in tutti i sensi, e, ricevuto tanto inaspettato denaro, occorre riformattare l’esistenza collettiva di questa minuscola comunità che ha il peso addosso, nondimeno, della società tutta, della sua morale bigotta che mal gestisce la dialettica negativa fra la sete di denaro e la rispettabilità femminile.

Tutto il libro non è altro che il racconto del modo in cui, poco a poco, l’equilibrio inziale si ricostituirà. Non senza fatica. Il prezzo da pagare è alto. E sarà Pierre, il fratello sfigato senza eredità, cioè senza arte né parte, dilaniato dall’amore e dal concomitante disprezzo verso la madre, a doversi trasformare in un classico capro espiatorio, imbarcandosi come medico di bordo in un piroscafo per l’America. Ma forse è più complicato di così. Quel che fa di questo libro un piccolo capolavoro sta nel fatto che, come lo stesso Maupassant dichiara nella lunga Prefazione, il romanzo, in barba a ogni naturalismo, vuol essere – ed è a tutti gli effetti – un étude psychologique. La storia cioè dello struggimento di Pierre che deve elaborare questo strano lutto: prima si interroga del motivo per cui è tanto contrariato per questa eredità del fratello; poi capisce che è geloso di Jean; poi ancora inizia a chiedersi la ragione per la quale quel gioielliere abbia lasciato tutto al fratello, escludendolo; poi ancora, tra i risolini amari di alcuni conoscenti, inizia finalmente a capire: Jean è figlio del funzionario, la madre è un’adultera… Ci vogliono giorni e giorni per raggiungere questa consapevolezza, di modo che Pierre, medico, inizia a fare l’avvocato, e va in cerca delle prove e delle controprove di questa sua angosciosa intuizione: fotografie ingiallite che mostrano la forte somiglianza fra il decuius e l’erede, il nervosismo crescente della madre che nasconde quelle foto, le domande innocenti del padre, l’improvviso interesse della giovane vedova per Jean o, meglio, per la sua rendita annuale (e il matrimonio s’avrà da fare)… Pierre non sa cosa pensare, anzi, non può che pensare quel che non vorrebbe pensare: per sé stesso, per il fratello inconsapevole, per il padre tradito, ma soprattutto per la madre traditrice (perché, perché, perché?). La quale, alla fine, confesserà tutto quanto, platealmente dichiarando d’aver in fondo sempre amato, ricambiata, il ricco funzionario ministeriale, a fronte del marito, stupidotto e anaffettivo che non ha mai compreso (ed ecco Emma riemergere) le fluttuazioni romantiche del suo animo sensibile.

Il tutto, per Pierre, non stando un attimo fermo. Il tormento interiore del povero (in tutti i sensi del termine) ragazzo ha una specie di corrispettivo oggettivo nel paesaggio che, eternamente passeggiando, attraversa in lungo e in largo. S’alza, si siede, gironzola, cambia strada, saltella, si blocca, riparte, corre, s’impietrisce, bighellona, esplora… Il lettore, grazie a questo moto perpetuo che si fa significante dei sommovimenti interiori del personaggio, della sua psicologia inquieta, conosce in tal modo a menadito i luoghi narrati nel romanzo e le loro minuziose articolazioni: la forma dell’appartamento di famiglia, quella della casa dove Jean progetta studio e abitazione futuri, le strade intorno al palazzo, il corso principale della città, le spiagge normanne e, poi, soprattutto, il porto, gli anfratti, i moli, le sirene, i lampioni, gli odori, l’orizzonte… Avrà così gioco facile Italo Calvino (che ha ospitato il libro, introducendolo, nella collezione einaudiana delle Centopagine) a sostenere che, a dispetto dello ‘studio psicologico’ indicato dall’autore, questo testo è un perfetto romanzo naturalista dato che il suo vero protagonista è il paesaggio di Le Havre, la sua gente, i suoi traffici, le sue qualità sensibili.

Le Havre, avamposto suo malgrado, è spazio intermedio fra la terra e il mare, l’Europa e l’America, il noto e l’ignoto, il passato e il futuro. Le navi che giorno e notte, senza soluzione di continuità, entrano ed escono dal suo porto, provenendo da chissà dove o recandosi chissà dove altro, rassicurano e insieme spaventano, proiettando i meschini dilemmi di una famiglia allo sfascio su uno schermo, se non universale, comunque assai vasto: quello di un’epoca storica che sta per chiudersi, di una cultura e di una tradizione alla ricerca di se stesse, di un futuro vissuto più come misterioso destino che come scelta consapevole.

Per questa ragione Pierre et Jean è, forse, un libro fondamentale che discute, narrandola, la spinosa questione della trasmissione ereditaria. Da una parte, certo, c’è l’eredità pecuniaria che Jean, anche dopo aver saputo del significato del lascito, decide cinicamente di accettare, sacrificando l’onore borghese al dio denaro. D’altra parte, come dirà Sartre proprio a proposito di Flaubert nell’Idiota della famiglia, nessuna eredità è irricevibile, al punto che, aggiunge Recalcati, ereditare è il vivere stesso, l’accettare una perdita sapendo di non poterla mai superare del tutto. Una nostalgia del futuro. Da questo punto di vista, il vero erede, l’erede nascosto ma a suo modo attivo, fattivo, aperto all’avvenire, è, per nulla paradossalmente, Pierre. A lui non va denaro, certo; non va nemmeno la giovane vedova; ma proprio per questo sa cosa e come fare per risolvere la faccenda: partire verso l’America, verso l’altrove da conoscere e conquistare. Andando via, s’è detto, gioca il ruolo del classico capro espiatorio che deve essere allontanato dalla comunità che vuole ricomporsi. Ma a suo modo proprio grazie alle sue sofferenze interiori riesce a trovare una via di scampo, una linea di fuga, un domani ulteriore.

Nell’ultima scena del romanzo sono tutti di nuovo sul barchino del padre, questa volta ad ammirare il piroscafo che s’allontana verso l’orizzonte brumoso. Tutti tranne lui, che sta invece sulla nave in partenza. La madre perde qualche lacrimuccia, ma possiamo immaginare che Pierre, su quel ponte, mentre nessuno lo vede, ha un grosso sorriso sulle labbra. Un sorriso di liberazione.

Leggi anche

Andrea Giardina, Bouvard e Pécuchet

Pino Donghi, Viaggio al termine della notte

Alessandro Banda, Lourdes

Gian Piero Piretto, Il Dottor Živago