1923-2023. Oreste del Buono preferiva di no

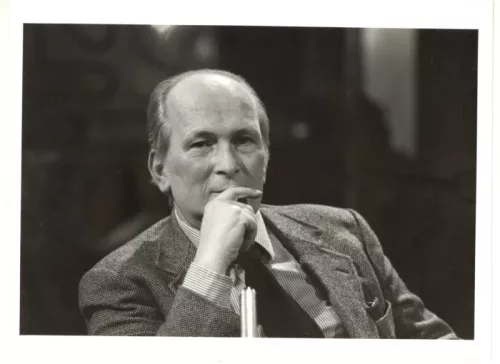

Fiutatore di nuovi itinerari, talpa metropolitana, intellettuale dal multiforme ingegno, neorealista, fenomenologista, antiromanzista, postmodernista, gruppo-sessantatreista (ma anche no), Michel Butor italiano (ma era inteso come un’offesa?). Questi alcuni degli attributi “litanici” che sono stati regolarmente ascritti a Oreste del Buono (1923-2003), toscano dell’Elba, vignettista del Bertoldo, scrittore, saggista, giornalista, traduttore (da Maupassant a Bataille, da Butor a Chandler), critico letterario, curatore e protagonista del mondo editoriale, sceneggiatore, talent scout, autore radiofonico, esperto di fumetti, «schivo, per istinto, di pubblici riconoscimenti, forte della propria orgogliosa solitudine» (Guido Davico Bonino). E qualcos’altro che, sicuramente, dimentico, come, per esempio, essere milanista sfegatato e biografo di Gianni Rivera, nonostante uno dei suoi migliori amici fosse l’avvocato Peppino Prisco, vice presidente dell’Inter, che lo sfotteva dicendo: «Del Buono è del Milan perché da giovane, a scuola, teneva per i Troiani. È sempre stato abituato a mettersi dalla parte dei più deboli».

Un signore, del Buono – che oggi avrebbe compiuto cent’anni – apparentemente inattuale, tanto mite quanto (eversivamente) disobbediente. Modello Bartleby lo scrivano, tanto per intenderci. Già, perché, nell’ambiente editoriale, OdB era conosciuto, oltre che con il marchio di fabbrica delle sue iniziali, soprattutto come un dimissionario seriale che, sotto sotto, si compiaceva della leggenda che accompagnava i suoi (si favoleggia) oltre cento addii, e altrettanti rientri: da/a Mondadori, Rizzoli, Garzanti, Feltrinelli, Einaudi, Sonzogno, Le Edizioni di Uomo (fondate nel 1944 a Milano, insieme a Domenico Porzio e Marco Valsecchi), l’Unità, Milano Sera, Settimana Incom, L’Europeo, L’Espresso, la Repubblica, La Stampa, Panorama, Oggi, Gente, Epoca, Linus, Playboy, il Giallo Mondadori, la Lettura, L’Eternauta, Quaderni milanesi. E anche qui l’elenco è, colpevolmente, incompleto: per esempio, contano le dimissioni da consigliere e addetto stampa del Milan di Giuseppe Farina, dopo aver respirato, per solo un paio di mesi, la vita non proprio “de-coubertiniana” del calcio societario?

Oreste – Orestino lo chiamava Federico Fellini – preferiva di no, preferiva uscire di scena senza sbattere la porta, ma lasciando dietro di sé una scia di lettere di dimissioni che teneva in borsa, già rigorosamente firmate (almeno questa era la leggenda, più o meno metropolitana, che lo accompagnava, anzi lo precedeva). OdB non amava fare barricate per difendere una certa linea editoriale, o la scelta di un certo titolo di un libro da tradurre, o da pubblicare. Semplicemente se ne andava.

Preferiva di no anche quando l’editore Einaudi gli chiedeva il taglio di otto pagine di un suo racconto (La fine del romanzo, 1974) pronto per essere pubblicato nella collana i “Supercoralli”. Lui prima rifiutò, poi si pentì, poi comprò l’intera tiratura di cinquemila copie e, infine, la mandò al macero.

Stessa storia, stesso editore quattro anni più tardi, con Un’ombra dietro il cuore. «Appena mi arrivò la copia staffetta mi misi a rileggere il libro scoprendolo improvvisamente brutto. Un libro sbagliato», confessò del Buono a Ermanno Rea (Il Giorno, 8 dicembre 1984), aggiungendo, poi, in un’altra occasione: «Il romanzo, detto tra noi, era peggio che pessimo. Era mediocre. Di una noia, ecco, di una noia tale che, se l’avesse scritto chiunque altro, non sarei andato avanti a leggere oltre le prime righe, neppure sotto minaccia di morte». Che fa del Buono? Chiama Erich Linder, il suo agente letterario, uno schivo e risoluto al pari suo, gli dice di chiamare l’editore e di trattare un nuovo macero. «Pagai una penale di sei milioni, ma la spuntai».

L’Oreste ludens

Oggi, per questo centenario, chissà se leggeremo grandi peana di OdB, se qualche Grande Editore batterà un colpo. Quando nel settembre del 2013 – a dieci anni dalle sue ultime dimissioni, quelle definitive – Linus dedicò al Padre Nobile del Fumetto un numero commemorativo, Ranieri Polese, giornalista eclettico e raffinato, storico (e rimpianto) responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, firmava, nei confronti del milieu editoriale, un j’accuse dal titolo “Un assordante silenzio”, in cui denunciava «la scandalosa dimenticanza, la cancellazione di quasi tutta l’opera culturale svolta da OdB, e di cui oggi tutti vivono di rendita, senza nemmeno lo scrupolo di dichiarare il proprio debito. Niente. Come se non fosse mai esistito, come se non fosse stata la sua inquieta curiosità ad aprirci nuovi mondi, a svecchiare bolsi pregiudizi e ad abolire polverose interdizioni».

E poi: «Forse anche per questa delusione, da un certo momento in poi, OdB fece la scelta provocatoria di produrre non-libri (leggi: Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano), grandi successi di vendita e insieme atti d’accusa contro una società letteraria stagnante e ipocrita che si sente autorizzata a disprezzare tutto ciò che non rientra nei propri canoni». E ancora: «I signori delle lettere storcevano il naso quando OdB dichiarava che sulla sua tomba voleva fosse scritto: “Però mi sono divertito”. In un Paese dove tutto stava diventando una farsa, a lui rimproveravano di non essere serio».

Sotto sotto, si rimproverava a del Buono di non avere padroni, di pensare diversamente dal gregge, da quel “coro” che già a diciassette anni aveva sbeffeggiato in una “Vignetta sbarazzina”, pubblicata sul numero 5 del Bertoldo (2 febbraio 1940, pag. 4). Le sue “dimissioni facili” stavano lì a dimostrarlo.

Già, perché OdB faceva parte di quella rara minoranza di intellettuali che poteva vantarsi di “giocare seriamente”, di esibire, senza verecondia, quell’attitudine a Serio ludere et seriosissime iocari descritta dal semiologo Omar Calabrese (Serio ludere, la Casa Usher, 2015). «Quando OdB giocava, era uno che si divertiva davvero, mica come certi intellettuali che dietro ai loro divertissement volevano che non si dimenticassero mai titoli accademici e seriose pubblicazioni», annotava ancora Polese.

La passione per Chandler e la germinazione madreporica deviante

Per Oreste del Buono la narrativa poliziesca era, come per Wystan Hugh Auden – celebre l’eulogia che il poeta rivolse a quel genere letterario nel saggio La parrocchia del delitto – un vizio (per niente assurdo) molto diffuso come l’alcol e il tabacco, «una bramosia intensissima che esercita la sua prepotente attrazione, la sua irresistibile presa su tutte le categorie sociali, anche su quella degli intellettuali: il poeta come il fisico nucleare, il medico come l’impiegato di concetto, insomma l’artista o il professionista aborrente, almeno a parole, le banalità di libri, giornali, spettacoli attuali».

Si deve a OdB la diffusione del giallo in Italia, alle sue attente scelte convogliate principalmente nella collana mondadoriana che dirigeva, e a cui il suo nome viene obbligatoriamente accostato ogni volta che si parla di detective story. E non solo dell’Hard-boiled School di Chandler e Hammett, ma anche del genere poliziesco nostrano frequentato da Giorgio Scerbanenco, felice eccezione di fluviale autore di narrativa di genere (spaziava dal western, alla fantascienza, al rosa), ma soprattutto giallista artigianale, a cui OdB dedicò un intero numero di la Lettura da lui diretta (febbraio 1980).

Sosteneva del Buono: nel genere giallo hanno fatto incursioni Grandi Firme come Emilio De Marchi (Il cappello del prete), Carlo Emilio Gadda (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana), Leonardo Sciascia (A ciascuno il suo), ma non si sono mai avuti abbastanza professionisti disposti a lavorare sull’artigianalità della narrativa di genere, soprattutto quella poliziesca. «Chi scrive romanzi nel nostro paese è quasi sempre un letterato troppo convinto d’essere tale. L’artigianato non lo riguarda». Scerbanenco era una felice eccezione. Certo, oggi le cose sono cambiate; e si deve proprio ai semi piantati da OdB la proliferazione di autori di gialli italiani, anche se la maggioranza di costoro snobba quell’etichetta per definirsi, con un termine più alla moda, noir-ista. Differenza? «Bè, nel noir sono tutti più tristi».

A OdB il giallo deve anche la nascita del Mystfest, il benemerito Festival internazionale del giallo e del mistero che, dal 1980, si tiene ogni anno a Cattolica, di cui, assieme a Felice Laudadio, Oreste fu promotore, e presidente del comitato scientifico che vantava – nella prima edizione, dedicata al passaggio dal romanzo al film nell’opera di Raymond Chandler, e all’omaggio a Mario Bava, il mago italiano del cinema fantastico – nomi come Beniamino Placido, Paolo Fabbri, Callisto Cosulich, Dario Argento, Vito Amoruso. Anche se, a volte, qualche relatore esagerava nella foga semiotica. Fu quando un noto docente prese a descrivere l’opera di Chandler “pervasa da germinazione madreporica deviante” che Oreste, senza cambiare espressione, spostandosi impercettibilmente verso di me, sussurrò: «andiamo a pranzo?».

Le mutande di Valentina

Del connubio indissolubile tra OdB e fumetto esiste una copiosa letteratura di articoli, saggi, tesi di dottorato e non, libri, pamphlet, trafiletti, corrispondenze, contributi, podcast. Google, se interrogato, ti inonda con trecentoquarantottomila link. Al suo nome si abbinano quelli, italiani, di Altan, Calligaro, Chiappori, Staino, Pazienza, Scozzari, Mattotti, Carpinteri, Jori, Brolli, Igort (quest’ultimo ha raccolto la fiaccola di direttore di Linus che, nel numero attualmente in edicola, dedica a del Buono un corposo omaggio). E Guido Crepax.

Già, come non ricordare la polemica, abbastanza accesa, con il “papà” di Valentina, insinuatasi nelle pagine di Linus, che aprì una ferita nel cuore partigiano dei lettori filo-Crepax, risentiti dalle frecciate ironiche scoccate da OdB contro il creatore della disinibita maliarda metropolitana, autore idealmente vicino a Georges Bataille e alla sua filosofia del peccato.

Cosa accadde esattamente? «Era da molto che non appariva una storia di Guido Crepax su Linus ed ero molto contento di tornare a ospitarlo con una storia a puntate dal titolo “Nostalgia”. La prima puntata era piena di promesse, pareva proprio che, con l’età, la nostra eroina e il suo autore sarebbero approdati a un problema diverso da quello che li strazia fin dagli inizi». Sarebbe? «L’interrogativo che Valentina non manca di porsi in qualsiasi circostanza è: “me le tolgo subito o più tardi, le mutande?”. Ma mi ero rallegrato a sproposito. Di puntata in puntata è trapelata la verità: Valentina le mutande non le ha». Almeno era una novità. «Condita dalle solite torbidità piccolo-borghesi del periodo tra le due guerre. Ho scritto un editoriale su questa storia ed è successo il finimondo...».

Quel breve domanda-risposta faceva parte di una lunga conversazione che Oreste ed io avemmo sul tema dei sette peccati capitali. Cosa c’azzeccava OdB con l’elenco dei vizi immorali del cristianesimo? Eravamo all’alba degli anni ottanta, in pieno boom Aiazzone, in pieno edonismo, in piena Milano-da-bere e, per il restyling del settimanale Amica, diretto da quel genio giornalistico di Paolo Pietroni, viene arruolato il controverso fotografo tedesco Helmut Newton. A commentare le foto si decide che avrebbe dovuto essere un outsider che non avesse niente a che fare con il mondo della moda. E chi più outsider di Oreste del Buono, uno che aveva anticipato di decenni lo slogan che Steve Jobs avrebbe ideato per la Apple: Think different? Così eccoci nel mio studio di casa, registratore a nastro, una pila di cassette e caffè a volontà. Oreste senza caffè era come un’auto elettrica senza colonnina. Quello che segue è un brevissimo estratto di quella lontana conversazione.

I dervisci del tempo libero e altri peccati capitali

Dunque, del Buono, parliamo di peccati. «Io non ne ho». Questo è un peccato di presunzione. «Sarà, ma ti assicuro che non sono un peccatore. Comunque, sì, diciamo che ho la presunzione di essere senza colpa. È il massimo dei miei peccati. Ti confesso che, per me, parlare di peccati è come parlare di genti e paesi che un giorno ho visto, conosciuto, frequentato e che ora, però, non sono che un ricordo».

Per Bataille il peccato serve per sfuggire alla noia di una vita stagnante. Per Jorge Luis Borges, invece, il peccato è la non felicità. Tu da che parte stai. «Senza esitazioni con Borges. Bataille mi sembra come quelli che dicono: “Che facciamo stasera? Facciamo le porcherie e poi le raccontiamo?”. Il peccato, allora, diventa un impegno, un lavoro in più, una fatica. I peccati di oggi sono da ricercarsi nella vita sociale, nei rapporti con gli altri, nella bassezza di comportamento, nella mancanza di dignità. Il peccato di tipo erotico-lussurioso lo trovo molto kitsch».

Nella più antica tradizione patristica i peccati capitali non erano sette, bensì otto. Si contemplava anche la tristitia, poi confluita nell’accidia. Non trovi che l’accidia, che le enciclopedie ecclesiastiche definiscono “vizio per il quale si trascura di operare per il bene” sia un peccato oltremodo moderno? «È il peccato derubricato e rivendicato dai lavoratori: è contemplato nello statuto dei lavoratori. Il peccato è l’interesse al lavoro». Vuoi dire che in una società dominata dal mito della competizione l’inerzia è una virtù? «Sì, in termini esattamente rovesciati dal concetto tradizionale. L’accidia è una virtù, il lavoro è peccato».

Friedrich Nietzsche vede la noia del giorno di festa come “un digiuno saggiamente escogitato” per far nascere la voglia di tornare ai sani giorni lavorativi. Sei d’accordo? «Questo ai suoi tempi. Poi gli inglesi hanno inventato anche il sabato festivo. E poi è stata teorizzata la filosofia del tempo libero. Una tragedia. Io sono del parere che andrebbe creato una specie di tribunale di Norimberga davanti al quale trascinare questi dervisci del tempo libero».

I “vizi” di Fellini, Pratt, Tognazzi, Brera

Parliamo dell’invidia. Nella tua storia professionale hai avuto molti successi, avrai suscitato molte invidie. «Ti assicuro che erano mal riposte. Io mi considero una persona di medio insuccesso costante. I miei cosiddetti successi sono degli accontentamenti. Certo che dentro di me conservo degli angoli di presunzione. Per molto tempo sono stato considerato un fallito. Io mi accontento: ho scritto di politica su Linus, di cinema su L’Europeo, di calcio in prima pagina sul Corriere della Sera. È il massimo. Io non soffro di invidia. Nutro, caso mai, molte ammirazioni».

A chi attribuiresti alcuni dei peccati di cui abbiamo parlato, e quali? «Sicuramente a Federico Fellini quello dell’avarizia perché non regala al suo pubblico film belli come La strada, per lui adesso il cinema è solo kolossal. Ci defrauda. A Hugo Pratt assegnerei la palma dell’accidia: lavora poco. A Ugo Tognazzi quello di gola, per professionismo. A Gianni Brera quello di ira».

Allora, vogliamo tirare le fila e dare qualche suggerimento? «Suggerirei, a chi ci legge, di non peccare di invidia, ma di peccare di superbia; di non peccare di avarizia, ma semmai di gola e, perché no, di lussuria. Insomma, vorrei consigliare di cadere in tutte le tentazioni possibili avendo la sicurezza di poterle risolvere, di non proibirsi niente di cui si abbia voglia perché a pentirsi c’è sempre tempo: non per nulla ci sono delle disposizioni di legge a favore dei pentiti. Si tratta solo di ottenerne l’estensione ai peccatori».

Leggi anche

Daniele Brolli, OdB: un narratore ironico

Marco Belpoliti, Racconto d’inverno. Un’altra deportazione