La sindrome del Gigi Lamera, / Tutti in bici o forse no

«How could I forget to mention that the bicycle is a good invention». In queste ultime settimane sembriamo essere tutti d’accordo con i Red Hot Chili Peppers e con le decine e decine di canzoni – per non dire delle poesie e delle pagine di racconti e romanzi – che per anni e anni hanno tessuto le lodi della “macchina a pedali”. Perché la bicicletta ha la sua bella età, oramai, su per giù centotrent’anni, ma sembra non invecchiare mai, pressoché sempre uguale a sé stessa.

La bicicletta in effetti è uno di quei prodotti dell’invenzione umana che nel suo percorso tecnico-evolutivo tutto sommato non ha modificato granché la sua forma e struttura. Se non si considerano infatti i prototipi ottocenteschi – dalla draisina al velocipede, o biciclo, o Grand-Bi, come lo chiamavano i francesi, per la gigantesca ruota anteriore al cui mozzo erano applicati direttamente i pedali – , il disegno della prima bicicletta safety bike, ovvero “la bicicletta di sicurezza”, così detta per il netto miglioramento in materia di guida rispetto ai precedenti modelli, e introdotta con rapido successo sul mercato nella seconda metà degli anni Ottanta del XIX secolo, non è poi così lontano dalle biciclette moderne: un telaio portante di forma trapezoidale, ruote a raggi di diametro pressoché uguali, un manubrio, una sella, dei pedali che azionano una trasmissione a catena. Cambiano e si evolvono gli assetti, le geometrie, le componenti, i materiali ma quell’idea, quasi platonica, di bicicletta è rimasta sostanzialmente invariata. Un’invenzione felice, una soluzione di design ante litteram, come succede agli oggetti la cui forma resiste a lungo nel tempo perché l’idea primigenia già ne conteneva sostanzialmente i principi estetici, funzionali ed ergonomici. Insomma, «Come non ricordare che la bicicletta è proprio una gran bella invenzione?». Hanno proprio ragione i RHCP, soprattutto in questi giorni.

Milano, primavera 2020. Le cronache riferiscono che le settimane della fase 2 hanno portato la bicicletta al centro dell’attenzione della mobilità. Un bisogno indotto? La presa di coscienza di una nuova necessità? Questo lo scopriremo forse solo tra un po’ di tempo: sta di fatto che le lunghe code e ordinate davanti ai negozi di biciclette – per nuovi acquisti o per la messa a punto di mezzi da tempo dimenticati nelle cantine e nei garage e adesso riesumati –, l’incremento esponenziale del ricorso al bike-sharing, gli incentivi annunciati dal governo e le strategie di alcune aziende per incoraggiare le nuove pratiche di mobilità ciclabile sono in questi giorni un dato di realtà.

È curioso che alla bicicletta ci si rivolga sempre, con rinnovata fiducia di una palingenesi a pedali, quando le cose, in generale, cominciano a mettersi male, quando tira aria di perturbamento dello statu quo, o addirittura, come nella contingente attualità, di emergenza planetaria. Era già successo quasi cinquant’anni fa, nel 1973, durante la cosiddetta “crisi energetica”, provocata dall’aumento del prezzo del greggio da parte dei paesi petroliferi del mondo arabo e alla drastica riduzione delle esportazioni, come risposta alla politica filo-israeliana dei governi occidentali all’interno della contesa mediorientale. Il divieto di circolazione dei mezzi motorizzati la domenica a tanta gente fece scattare la voglia di rispolverare la vecchia bici ormai desueta e fuori moda e tornare a pedalare, sperimentando così una dimenticata mobilità. Non sarebbe durato molto – la crisi petrolifera sarebbe rientrata nell’alveo delle trattative commerciali internazionali – ma sarebbe perlomeno servito a innescare una coscienza ecologica che da lì in poi porterà a qualche passo avanti sia nei comportamenti civici sia nelle agende politiche delle pubbliche amministrazioni.

Del resto agli inizi degli anni Settanta la motorizzazione di massa era ancora giovane e a scalzarla non sarebbe bastato certo una “crisi” transitoria. Si era affermata nel decennio precedente con il cosiddetto “boom economico” e con un’idea di progresso costruita esclusivamente sulla propulsione a motore per ogni forma di spostamento e trasporto. Le città mutarono pelle, le strade si trasformarono in “auto-strade”, gli spazi residenziali, commerciali e di produzione vennero quasi totalmente ridisegnati in funzione dell’unico modello predominante: quello della viabilità automobilistica. Andare in bicicletta diventò un handicap, un disvalore anche sociale.

È la sindrome del Gigi Lamera, il protagonista di una canzone di Enzo Jannacci, guarda caso proprio del 1964. Operaio metalmeccanico, Gigi, detto Lamera, abitava a Baggio e andava in fabbrica in bicicletta. Alla catena di montaggio, conobbe una collega e s’innamorò a prima vista. Quando la ragazza gli chiese, così per fare due chiacchiere, «Lei al lavoro come viene?», lui rispose di primo acchito: «In bicicletta!». Fatale errore! Con disappunto la bella collega lo rimproverò: «Ma non è fine, la credevo un gran signore…». Così da quel giorno, Gigi Lamera, «prendeva il treno per non essere da meno». Il nostro eroe non mollò il colpo e poco dopo ci riprovò: «Gigi Lamera, si ricorda?». E quando quella rimase sulle sue: «Sì, vagamente, lei è ciclista o giù di lì…», lui la incalzò: «Ma che ciclista! Prendo il treno dietro a Baggio!» e per sovrappiù di omologazione consumistica «ostentava una cravatta dell’Upim».

Gigi Lamera, e gli operai come lui, di lì a poco abbandoneranno il treno e, sempre per non essere da meno, si compreranno, magari a rate, l’utilitaria. A quel modello di mobilità rare ed estemporanee furono le forme di contestazione. Intorno al 1965 nei Paesi Bassi, fondato da gruppi di estrazione anarchica, nacque il movimento dei Provos: i loro bersagli erano il consumismo, la tecnologia come strumento di sfruttamento, e non di valorizzazione dell’uomo, le disparità economiche di produzione del reddito, la proprietà privata. Le abitazioni, i mezzi di trasporto, i metodi contraccettivi dovevano essere accessibili a tutti. E in questo programma di radicale socializzazione dei beni e dei servizi, ci entrarono anche le biciclette. Dipinte di bianco, vennero messe a disposizione gratuita della cittadinanza delle biciclette da utilizzare per gli spostamenti urbani. Al termine dell’utilizzo il mezzo era lasciato a disposizione di altri possibili utenti. Era, ante litteram, l’idea dell’odierno bike sharing. Il programma diffuso dai Provos recitava: «La bici bianca è simbolo di semplicità e pulizia, in contrasto con la vanità e la violenza dell’automobile autoritaria». Si trattò in realtà più che altro di una provocazione, in linea con la denominazione stessa del movimento. L’esperimento – con poche decine di mezzi messi a disposizione – durò pochissime settimane: restò però simbolicamente il primo tentativo di prospettare una soluzione al problema del traffico urbano e a un futuro che pareva sempre più destinato ad appartenere alle auto.

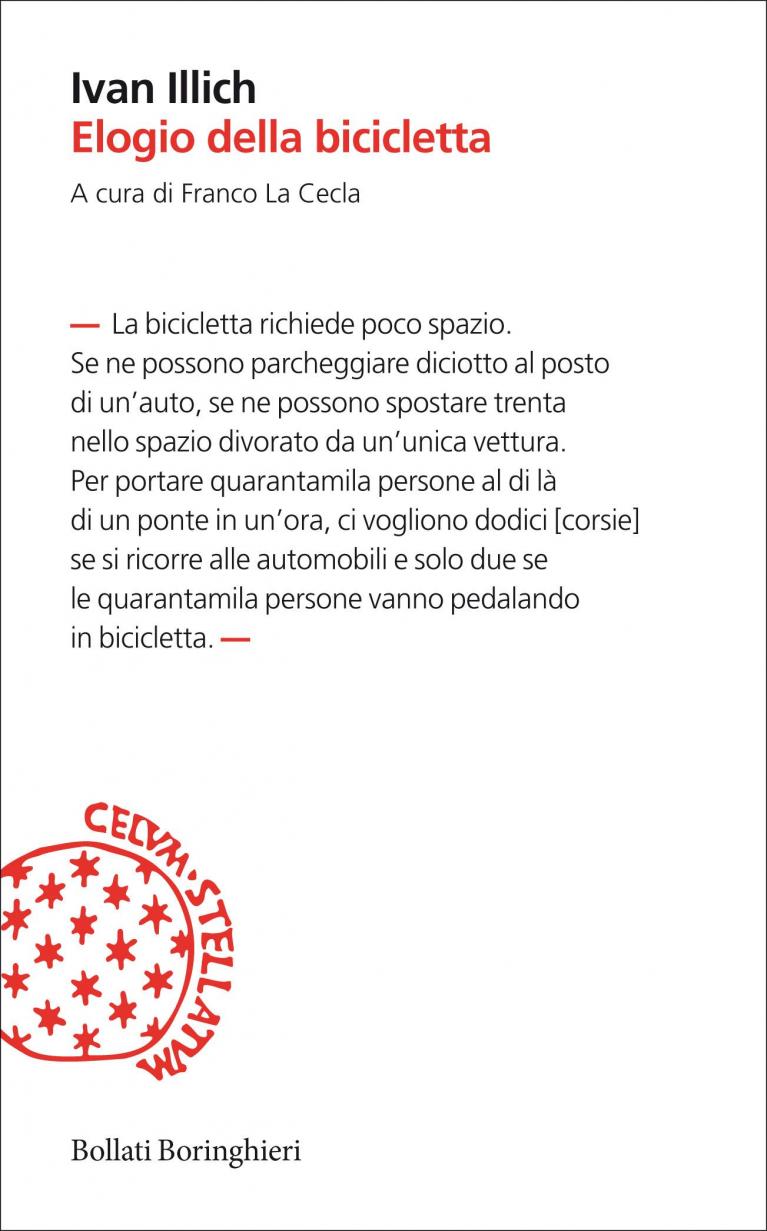

Con una ben più solida architettura argomentativa, alla critica del mondo motorizzato e, in particolare, all’aberrazione dell’incremento della velocità dei trasporti inversamente proporzionale alla giustizia sociale, dedicò un potente quanto inascoltato pamphlet il filosofo, storico e antropologo Ivan Illich. Lo pubblicò proprio nel 1973 sulle pagine del quotidiano francese “Le Monde”, con titolo Energie et équité, divenuto poi un libretto, tradotto da Bollati Boringhieri nel 2006 col titolo, incisivo, ma forse un poco forzato, di Elogio della bicicletta. In realtà le poco più di sessanta pagine sono più che altro un lucido e impietoso atto d’accusa all’industrializzazione dei trasporti. Vi si leggono passi come questo che paiono parlarci con una sorprendente attualità: «In tutti i paesi occidentali, nel giro di cinquant’anni dall’inaugurazione della prima ferrovia, il numero dei chilometri/passeggero coperti con tutti i mezzi di trasporto si è moltiplicato per cento. Quando il rapporto tra le rispettive erogazioni di potenza ha oltrepassato un certo valore, i trasformatori meccanici di combustibili minerali hanno tolto alla gente la possibilità di usare la propria energia metabolica, costringendola a diventare consumatrice forzata di mezzi di trasporto. A questo effetto esercitato dalla velocità sull’autonomia degli individui, contribuiscono solo marginalmente le caratteristiche tecniche dei veicoli a motore oppure le persone o gli enti che di fronte alla legge risultano responsabili delle aviolinee, delle ferrovie, degli autobus o delle automobili: è l’alta velocità il fattore critico che rende socialmente distruttivo il trasporto. Una vera scelta tra indirizzi pratici e di relazioni sociali desiderabili è possibile solo laddove la velocità sia sottoposta a restrizioni. La democrazia partecipativa richiede una tecnologia a basso consumo energetico, e gli uomini liberi possono percorrere la strada che conduce a relazioni sociali produttive solo alla velocità di una bicicletta». E ancora: «Superata una certa soglia di consumo d’energia, l’industria del trasporto detta la configurazione dello spazio sociale. Le autostrade si espandono, ficcando cunei tra i vicini e spostando i campi oltre la distanza che un contadino può percorrere a piedi. Le ambulanze spingono le cliniche al di là dei pochi chilometri in cui è possibile portare in braccio un bambino malato. Il medico non viene più a casa perché i veicoli hanno fatto dell’ospedale il posto giusto per stare malati».

Provos, Austerity e Ivan Illich gettarono semi che con fatica attecchirono solo tre, quattro decenni dopo. Quando oramai era chiaro che soprattutto gli spazi urbani, ma anche quelli periurbani, non potevano che essere ripensati se non in funzione di un traffico che fa a meno del motore e si riconverte a una mobilità a bassa velocità: a piedi o in bicicletta; che gli interventi infrastrutturali – piste ciclabili, parcheggi intermodali e servizi integrati – non potevano più essere rimandati.

Una città come Milano, in queste settimane di emergenza, pare aver accelerato questo processo di riconversione dei suoi piani di mobilità. Tuttavia, diciamo “pare”. Perché il sospetto che all’interno del repertorio della comunicazione politica convenzionale il riferimento alla bicicletta resti come “parola magica”, svuotata di una sua concreta progettualità, è difficile da allontanare. In questo senso il sindaco Beppe Sala non ha certo brillato per felicità: dapprima ha evocato la ormai trita – e buona per tutte le stagioni – metafora einsteiniana. “Milano è come una bicicletta: se si ferma, cade”. Non è vero. Il ciclista consapevole sa che in certi casi è ragionevole, se non necessario, ridurre la velocità o addirittura fermarsi, mettere il piede a terra, scendere e spingere. Cosa che, invece, è letteralmente impossibile per un automobilista, blindato e asservito al peso del mezzo di trasporto in cui ha scelto di farsi imprigionare.

Se poi lo stesso sindaco che poco prima ha evocato la palingenesi della città sotto forma di simbolismo ciclistico – con le ruote un po’ sgonfie, a dire il vero – si mette in posa sul tetto del Duomo facendosi incorniciare iconicamente dal volo delle Frecce Tricolori, ci pare di poter dire che c’è qualcosa che non torna sicuramente nella comunicazione, se non addirittura nei valori da comunicare. Ma potremmo essere noi a sbagliarci. Noi che viviamo e soffriamo lo straniamento politico dei questi tempi, che non sono poi così lontani da quelli (1965) in cui, sempre Jannacci cantava: «T'ho cugnussu su sul tecc del Domm / in controluce te parevet on omm / un uomo incinto de quater mes / con la sottana de stoffa ingles». Nel frattempo, «a Porta Romana, ier sera pioveva».