Duhamel, le nevrosi di un eroe grigio

Louis Salavin si alza, lascia la matita spezzata sulla scrivania e raggiunge l’ufficio del suo capo, il signor Sureau, della ditta Socque et Sureau. Entra, porge le carte da firmare, ma il testo in alcuni punti è illeggibile, il direttore sbuffa, cosa c’è scritto qui? Non per colpa sua, dunque, Louis si avvicina alla poltrona. Il capo è sopra i fogli e lui si accorge del suo orecchio, lo fissa, lo studia, sente una spinta invincibile a toccarlo – non farlo, Louis, trattieniti, soffoca l’idea – il pensiero diviene necessità, la mano si muove, si muove! Contro la sua volontà, sente il suo dito sfiorare quel pezzo di carne umana e… Che diavolo sta facendo Salavin!

Sureau è furioso, inorridito dalla carezza, come si è permesso di toccarlo uno come Salavin, né intelligente né stupido – medio –, una blatta, un nulla qualsiasi, l’incarnazione della “grigità” e soprattutto come ha potuto passare dietro alla scrivania del direttore, con un sacrilego sforamento dei ruoli? Louis viene buttato fuori. Allora è vero: la trasgressione non è mai perdonata all’impiegato. Quel tale Cerviakòv per uno starnuto ci aveva addirittura rimesso la vita (qui).

Il tocco dell’orecchio è l’anomalia che mette in crisi il sistema e dà avvio a Confessione di mezzanotte, di Georges Duhamel, un libro straordinario pubblicato nel 1920 in Francia e inspiegabilmente edito solo ora in Italia da Ago Edizioni con la traduzione di Caterina Miracle Bragantini. La speranza è di non dover attendere tanto a lungo per gli altri quattro libri che compongono il ciclo di Salavin, e che completano il racconto della parabola esistenziale del personaggio.

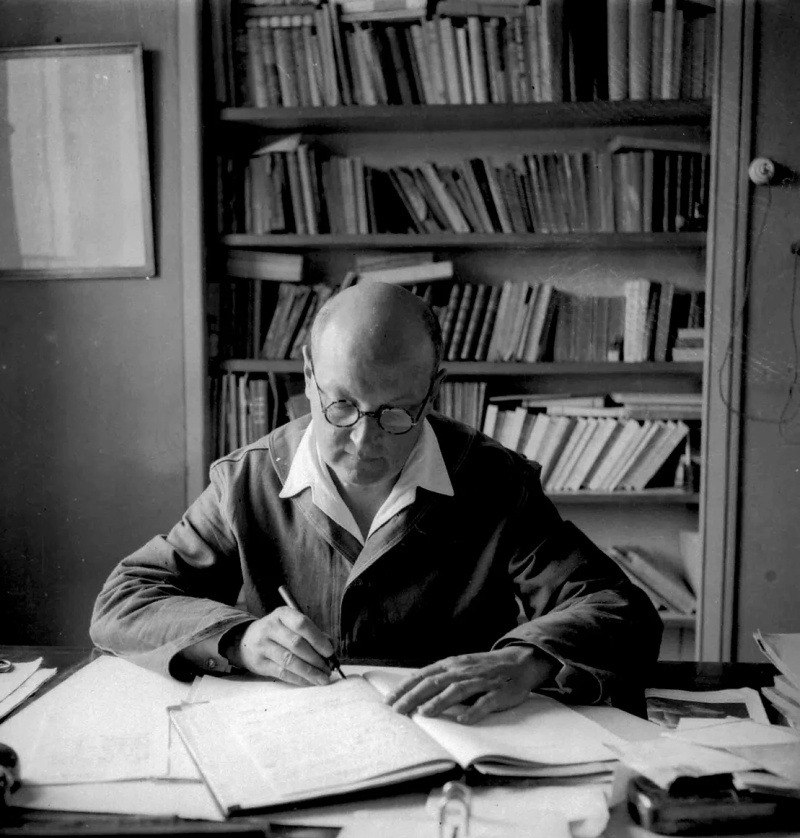

Georges Duhamel, nato nel 1884, scomparso nel 1966, medico-scrittore. Come Céline, Cechov, Bulgakov, Schnitzler. Dopo gli studi e l’esperienza di chirurgo al fronte nel conflitto mondiale, si converte alla letteratura, praticando così due solitudini: quella davanti alla pagina e quella sopra il ventre aperto del paziente. Poeta, romanziere, critico. Illustre uomo di lettere e vincitore del premio Goncourt con Civilisation, reportage autobiografico della Grande Guerra, Duhamel è considerato una voce autorevole della cultura francese, ma il suo riconoscimento ha avuto fasi alterne. Dopo la notorietà nel periodo tra le due guerre, negli anni Cinquanta è stato relegato in una posizione marginale, per essere infine riscoperto solo dagli anni Novanta. Ecrivain engagé, si direbbe, impegnato nel promuovere l’umanesimo contro i pericoli dell’era tecnocratica, spesso mostrando una chiusura eccessiva verso le novità del pensiero e dello stile. E forse proprio questa ostilità verso il contemporaneo lo allontanerà dal pubblico e gli negherà la stima della nuova generazione di scrittori (ad esempio Yves Berger, Paul Léautaud, Gilles Rosset). Gli si rimproverava l’anacronismo. E di aver scritto troppo, troppo in fretta. Di parlare da moralista brontolone. Di essere troppo prudente, mai schierato, borghese in senso sociale. Soprattutto, il suo richiamo all’amicizia e alla vita interiore pareva ridicolo di fronte a una società lacerata dalle trasformazioni.

E tuttavia, anche le posizioni più critiche concordano su un punto: Salavin è un personaggio memorabile. Vive e sopravviverà. I suoi tormenti sono i nostri, allora come oggi; con lui Duhamel rivela un raro talento nell’esplorare gli snodi complessi della soggettività.

Avanti, confessa Salavin! E infatti Salavin parla, parla, spiega ogni cosa, a partire dall’episodio nell’ufficio di Sureau; da quel giorno sono cominciate le sue sventure. Niente lavoro, niente stipendio, la vergogna. Che fare? Trovare un altro impiego, ma dove? Oppure arrendersi e non cercarlo affatto. Non se ne parla, servono soldi per vivere. Licenziato: ha 30 anni e vive con sua madre in una brutta casa sulla collina di Sainte-Geneviève. Ma come fare a dirglielo? Meglio tacere allora. Non è tenuto a dare spiegazioni, è un uomo adulto. Ma no, impossibile, non c’è altro da fare: bisogna dirlo e poi trovare un altro lavoro. Se solo avesse potuto studiare chimica, come desiderava, ora non sarebbe un tale miserabile. È sempre anche una questione di classe, ma non solo: ammettilo, Salavin! E infatti Salavin racconta tutto ciò che gli passa per la testa. È un rimuginare pieno di ricordi, continue digressioni e pensieri intrusivi, con i cambiamenti d’umore di uno stato di alterazione, febbre a 37 fastidiosa e costante.

Il romanzo è costruito come un’incessante introspezione, mai indulgente. Louis riflette e filosofeggia, ma in modo diverso dal suo quasi coetaneo Roquentin, che sulla panchina dell’immaginaria Bouville ragiona sull’esistenza (qui). Quello lì è un intellettuale, mentre lui è un autodidatta; ragiona per estroflettere, non per formulare una teoria.

Presto si delinea la routine del disoccupato, con pomeriggi a guardare il soffitto e gesti lenti per far passare le mezze ore. Ogni mattina consegna una lettera di referenze in questo o quell’ufficio, poi vaga a lungo per Parigi in cerca di consolazione nei luoghi in cui è stato felice, ma niente, non funziona. Osserva ogni dettaglio, diventa amico di certi pezzi di marciapiede. C’è sempre stato un patto di non belligeranza tra lui e le cose; se Salavin ripete ogni giorno gli stessi gesti alla stessa ora, gli oggetti se ne stanno calmi e buoni. Ma ora il quadro di realtà si è frantumato; quando arriva al Jardin des Plantes il cancello del parco è chiuso: “Brutto segno, signore, quando le cose ci tradiscono nelle circostanze più gravi”.

La Parigi in cui si muove è tutta un’allegoria. Il Pont d’Austerlitz, rue Mouffetard, rue du Pot-de-Fer, fanno apparire continui rimandi tra l’ambiente e l’interiorità. Il simbolico tende agguati ovunque. Per arrivare a casa si attraversa un vicolo buio che dal livello della strada conduce davanti al portone: “Questo corridoio, per me, è un luogo struggente, uno di quei posti che fanno parte della nostra anima. Ogni mia gioia, ogni mia angoscia, ogni mio furore sono dovuti passare attraverso questo laminatoio. […] Mi sono affezionato come ci si affeziona alle malattie che divengono parte delle nostre abitudini, come ci si affeziona ai fiori dipinti sul muro nelle notti in cui non si riesce a dormire.”

Non conosciamo l’aspetto fisico di Salavin, lui non ne parla mai. Si lava seguendo sempre lo stesso ordine – mani, viso, piedi – ma non si guarda allo specchio. Vive male il proprio corpo, si sente maldestro, non è padrone dello spazio in cui si muove. Saluta a distanza, nell’abbraccio non saprebbe che posizione tenere. Ha una specie di pudore per le proprie mani, per questo non le appoggia mai sulla tavola. Avverte il suo stesso peso, si vede le braccia troppo lunghe, a tal punto che quando è seduto arriva a toccarsi le caviglie e si tormenta i calzini con le dita. Guarda le donne, soprattutto di schiena. Gli capita di avere fantasie sessuali violente, che subito reprime. Si è persino innamorato – o almeno crede – dal 17 al 25 dicembre, provando una vitalità inebriante e insieme spaventosa. La verità è che le donne sono il mare e il mare è il desiderio, il godimento va rinviato, è in gioco la sopravvivenza. Salavin preferisce nuotare dove vede il fondo per non fare la fine di quel roditore che si era costruito con cura estrema una tana e la pensava inespugnabile finché non aveva sentito un sibilo provenire dall’interno (qui).

Alcuni lo definirebbero un misantropo: sì, forse è così. Ma cosa può farci, se gli altri lo opprimono con la loro presenza? A tratti gli fanno orrore, tipicamente non lo interessano. Lui ci prova, ma non ce la fa: entrare in relazione con le persone è impossibile, si muovono di continuo in maniera imprevedibile ed è insopportabile il modo in cui mangiano la zuppa e sudano e gridano anziché parlare. Persino il suo amico Lanoue, a cui pure vuole bene: anche con lui gli è difficile passare un’ora senza avvertire una noia malevola e dolorosa. Arriva sempre un momento durante la cena in cui un senso di estraneità pian piano si allarga e allora via! Andarsene, partire! Ma dove?

Meglio stare chiusi nella propria stanza – si sta bene al buio, distesi –, lasciarsi vincere dal torpore e dimenticare la realtà “per essere quasi morto nella mia esistenza e per intero con i miei eroi”. O fingere di non vedere gli altri o cercare strade in cui non c’è nessuno. Salavin cammina, cammina e conta. Di continuo, come Molloy conterà più tardi i suoi sassi da succhiare. Si accorge che andando sui blocchetti di granito della strada ogni due passi si pesta la riga. Studia un algoritmo per evitarlo. Entra in gioco l’immaginazione e gli interstizi del pavé diventano trappole: “Uno, due; uno, due, u-no, d-ue… capisce? E il demone mormorava: se fai esattamente i tuoi due passi oggi ti accadrà qualcosa di bello”. Contare è spiare la morte, succedeva anche a quel tale Thomas, quindicimila passi al giorno precisi, da casa alla questura, al tabaccaio, allo studio del notaio Strazzabosco (qui).

Non c’è pace per chi si accorge del grande ingranaggio. Nel caso del nostro antieroe la diagnosi è chiara: “Salavin è un nevrotico di tipo schizoide e ossessivo, tormentato e distrutto dai complessi” (Jacques J. Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges Duhamel, 1970). D’altra parte, la lettura psicoanalitica del libro è inevitabile, oltre che fondata: Duhamel era pur sempre un medico e in quegli stessi anni cominciavano a circolare in Francia i testi di Freud. Non solo, ce lo impone proprio Salavin, perché solo alla fine scopriamo che il suo interlocutore è uno sconosciuto incontrato in un bar; per tutto il romanzo pare che stia parlando a noi lettori a proprio uso, al posto dello psicoanalista che non si può permettere. Un po’ con l’atteggiamento di quel tale che dichiarava di essere un uomo cattivo, sgradevole, e con tutta probabilità malato di fegato (qui).

Ma le nevrosi hanno origini lontane. È lo stesso Salavin, nel suo discorso, a comporre gli elementi del proprio quadro clinico. Orfano di padre fin da piccolo, non ha fratelli. Madre e figlio hanno sviluppato un rapporto esclusivo, con tutte le caratteristiche di una dipendenza affettiva. Lei vive per lui, è dedita oltre ogni limite (“Louis, ti ho preparato una piccola sella d’agnello”) e cuce fino a notte fonda per guadagnare ciò che lui non guadagna (“Cosa vuoi farci, Louis mio, un lavoro si ritrova”), l’importante è che suo figlio sia sereno, sarà sempre il suo bambino (“Lascia stare quei calzini, mio povero Louis, o ci farai dei buchi”), quando lo vede stanco gli sfila le scarpe e gli porge un confetto. Ma così tanto amore risulta castrante e spiega l’ambivalenza dei sentimenti di Salavin nei confronti di sua madre. Ammirazione-rancore. Immedesimazione-asfissia.

Mamma è una donna ammirevole, buona e coraggiosa; allo stesso tempo la ritiene causa del suo fallimento personale: ha soffocato la sua vocazione, lo umilia trattandolo come un ragazzino. E poi, subito il senso di colpa per averlo pensato, scusa, scusa, Louis le si inginocchia davanti, accoglie le carezze, da buon servo hegeliano che obbedisce al padrone per non sentire l’angoscia della libertà. Nel frattempo, qualcosa cova sotto, qualcosa di indicibile, che si può confessare solo a mezzanotte a uno sconosciuto… ammettilo, Louis: stai aspettando che lei muoia!

“Passando all’altezza di rue Littré – vede, ricordo precisamente il luogo – un pensiero mi attraversò la mente. Ecco, arrivando a casa, avrei scoperto che mia madre era morta all’improvviso. […] Ben presto, vedevo la mia vita ricostruirsi, non in un unico modo, ma in cento modi diversi.” Il delitto è immaginato, ma totalmente vero, perché il dramma di Salavin è questo: se da un lato lui stesso non sa chi è, dall’altro l’io è l’unica dimensione che avverte come reale. Avviene tutto lì. Ciò che sta all’esterno è trascurabile.

E benché psicoanalizzare un personaggio letterario sia un’operazione arbitraria, a mano a mano che il romanzo procede il lettore sarà tentato di collegare dei fili. La madre posa le mani sul capo del figlio e con l’unghia gratta via una piccola macchia sul colletto del suo abito; ecco! Il punto sta qui: sfiorando l’orecchio del direttore, Salavin ha emulato un gesto che ha sentito come gesto fondamentale. Tocco materno, tocco edipico.

Viene da chiedersi: questo libro è dunque il racconto di un caso clinico? Nient’affatto, è letteratura. E come la complessità interiore dell’uomo-personaggio trascende le schematizzazioni, così qualcosa sfugge sempre nel testo, anche al suo stesso creatore. I conigli di porcellana sulla credenza, di cosa sono il significante? Perché il garzone col carretto ricorda una rana? Nessuna risposta. È l’inconscio di Duhamel e di Salavin che riemerge nonostante i tentativi di schiacciarlo.

E poi, c’è la scrittura di Duhamel, davvero felice, anche in traduzione, per ritmo e qualità delle variazioni, con descrizioni altamente immaginative e, altrove, osservazioni tanto lucide da suonare crudeli. La voce è autentica, parla Salavin, proprio quel Salavin che dopo aver terminato il libro riconosceremo in un parente, nell’amico o magari in noi stessi. Il lettore è avvertito: faccia attenzione, quando trascriverà sul quaderno le espressioni-aforisma piene di lirismo. Sono le frasi di un nevrotico, contengono un’esagerazione, una posa, talvolta una rimozione. Tra Louis e il “tu” che lo ascolta è in corso una danza che va smascherata. Confessa, Salavin, stai dicendo la verità? Certo che sì, lui ne è convinto. Ma si sa che quando ci si svuota nella stanza della psicoanalisi o sulla pagina, in fondo al sacco resta sempre qualcosa.

Gli studi critici più recenti sull’opera di Duhamel ricostruiscono il legame con le forme e le tendenze letterarie coeve e l’influenza sugli scrittori che sono seguiti, spesso con l’intento di risarcire l’autore di una paternità che gli è stata negata. Salavin prosegue in effetti un tema ampiamente frequentato tra XIX e XX secolo: l’impiegato scribacchino sperduto nella città moderna (Balzac, Gogol, Melville, Kafka). L’ambiente burocratico, luogo di oppressione e di svilimento dell’individuo, è emblema dell’impossibilità dell’agire creativo e questa condizione alimenta nel soggetto la domanda: sono vivo o sono morto? Il personaggio sviluppa sentimenti di disgusto, melanconia, alienazione e in tal senso la storia di Salavin può essere letta come il risveglio del soggetto dall’assurdo. Che l’esperienza limite della guerra abbia amplificato in Duhamel il senso di impotenza è molto probabile; ma l’origine del nonsenso universale sono qui la coscienza del soffrire e le aberrazioni della Storia, più che una caratteristica connaturata nella condizione umana. In altre parole, l’intuizione di Duhamel anticipa i tempi e verrà messa a fuoco più tardi dall’esistenzialismo. “Il Salavin di Duhamel rappresenta abbastanza bene, venti anni prima, l'eroe di Camus, e passa attraverso le stesse tappe. Ma nel 1920, il tema non era emerso: Salavin resta un caso, mentre l'eroe di Camus diventa un simbolo” (René Marill Albérès, Les Hommes traqués,Michel, 1953).

Soprattutto il debito di Camus con Duhamel è stato riconosciuto come il più diretto, e per questo molto indagato dagli studi critici. Camus certamente doveva aver letto Confessione di mezzanotte quando creava Meursault in Lo Straniero. Entrambi i personaggi sono orfani, privi di radici, fuori dai codici sociali. E d’altra parte, entrambi i romanzi prendono avvio da un gesto (il tocco dell’orecchio e l’uccisione dell’arabo) scaturiti non dalla volontà, bensì da una vertigine. E il topos dell’atto gratuito era già apparso con il gesto di Lafcadio in Les Caves du Vatican, a sua volta ispirato da Nietzsche nonché dal Raskolnikov dostoevskjiano.

Crisi del soggetto, della trama, crisi del narratore: saranno questi, da metà Novecento, gli orientamenti letterari prevalenti. Con Sartre, ovviamente, e Beckett, Brecht, Robbe-Grillet e Bernhard, modelli incontestati di innovazione tematica e stilistica. Ma prima di essi ci sono stati autori, e Duhamel è tra questi, segnati dagli sconvolgimenti del loro tempo e sfiorati da un’intuizione; scrittori sulla soglia di una rottura con il passato, ma che non hanno messo in campo il potenziale distruttivo necessario per poter istituire un nuovo canone.

Avanti, Salavin, confessa! L’avevi capito anche tu, ma ti è mancata la forza di andare fino in fondo alla questione. Ti è mancato il coraggio. E questo è tragico, tragicissimo.

In copertina, Petite ceinture depuis la rue de Ménilmontant, Willy Ronis, ca. 1950–1955.