Spalti vuoti / La scomparsa degli spettatori

Da qualche mese, le partite di calcio in Europa si svolgono all’interno di stadi che si presentano con le gradinate completamente vuote. Infatti, a causa della pandemia di Covid-19, gli spettatori non vengono più ammessi negli stadi. Non è la prima volta che questo fenomeno si presenta, ma in passato di solito si verificava occasionalmente e soltanto per ragioni di tipo disciplinare. Ora invece da mesi le partite di calcio sono prive di spettatori e vengono viste solamente dagli occhi delle telecamere. Le società calcistiche hanno inventato diversi stratagemmi per coprire almeno in parte lo spettacolo desolante delle lunghe file di sedie vuote, ma questi non sono in grado di mascherare completamente l’assenza di uno degli attori sinora fondamentali di una partita di calcio: il pubblico. Le partite però continuano a svolgersi regolarmente e ciò evidenzia con chiarezza che in fondo il sistema del calcio può anche fare a meno del suo pubblico. D’altronde, da tempo le entrate economiche che lo sostengono derivano, più che dai biglietti d’ingresso degli spettatori, dai diritti di trasmissione pagati dalle televisioni.

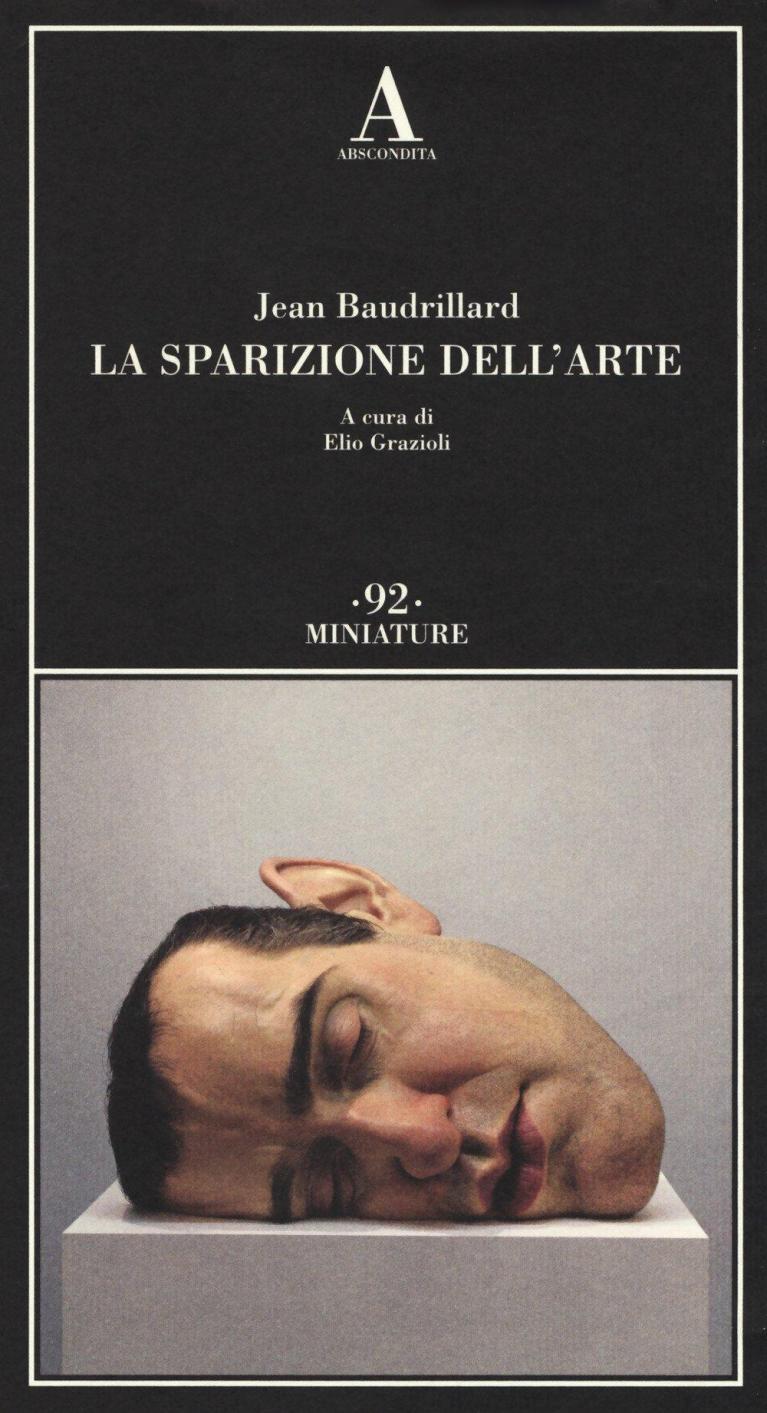

L’attuale assenza di spettatori nelle partite di calcio ci dice però anche altro. L’ha evidenziato qualche anno fa Jean Baudrillard nel breve saggio Transestetica, che è stato pubblicato nel 1988 dall’editore Giancarlo Politi nel volume La sparizione dell’arte e ripubblicato nel 2012 da Abscondita. Il sociologo francese ha riportato in quel saggio il caso della partita di calcio che si è svolta nel 1987 a Madrid tra il Real Madrid e il Napoli e nella quale il pubblico non era presente a causa di una decisione di tipo disciplinare presa dalle autorità sportive. A suo avviso, quella partita mostrava chiaramente che si trattava di «un evento reale minimo, talmente minimo che potrebbe non aver avuto luogo affatto, e un’amplificazione massima sullo schermo. Nessuno avrà visto l’incontro, ma tutti ne avranno captato l’immagine. Nessuno ne avrà vissuto le peripezie, ma tutti ne avranno registrato lo svolgimento». Dunque, si trattava di un evento puramente mediatico e virtuale, ma allo stesso tempo anche di un evento reale per quanto riguarda gli effetti da esso generati nel mondo sportivo e nella cultura sociale. Un evento cioè che continuava a svolgersi come prima, pur avendo cancellato il pubblico che normalmente ne era uno dei protagonisti centrali, con la sua presenza fisica e le sue passioni.

Nelle odierne partite di calcio dell’era post-Covid accade qualcosa di paragonabile alla partita svoltasi a Madrid nel 1987. La novità però è che ciò accade in maniera sistematica e che noi ci siamo progressivamente abituati al suo continuo ripresentarsi. Così come, d’altronde, ci siamo anche abituati a concerti o programmi televisivi dove il pubblico è del tutto assente. Probabilmente, se accettiamo tutto ciò, è perché è in sintonia con la nostra sempre più evidente condizione di “spettatori cancellati”. Da tempo, infatti, l’evoluzione sociale sta progressivamente sostituendo il tradizionale modello spettacolare, che era nato con il teatro e prevedeva la presenza di una platea di spettatori collocata in una posizione di distanza rispetto allo spazio scenico, con uno che comporta invece la progressiva abolizione di ogni distanza tra il mondo degli spettatori e ciò che accade sulla scena.

Il cinema, la radio e la televisione proponevano ancora un modello spettacolare tradizionale, proposto a una platea vasta, distante e passiva. La stessa televisione, però, ha avviato negli ultimi decenni un processo che ha portato progressivamente al superamento di tale modello. Ciò che sta accadendo, infatti, è che lo spettatore che guardava lo spettacolo dentro degli spazi appositamente dedicati tende a scomparire. Non scompare però del tutto, perché viene sempre più incorporato dai media e dai loro schermi. Diventa cioè un vero e proprio “spettatore simulacrale”, che si presenta nella forma del pubblico che assiste in studio allo svolgimento dei programmi oppure di soggetto attivo che interagisce in vari modi con il medium.

Ma può trasformarsi addirittura in un protagonista fondamentale del programma. Si pensi infatti al modello del reality show, che oggi è diventato una specie di contenuto “trasversale” preso ad esempio da pressoché tutti i generi mediatici. Tale modello, arrivato in Italia esattamente vent’anni fa – nel settembre del 2000 – con la messa in onda su Canale 5 della prima edizione del Grande Fratello, prevede che lo spettacolo venga messo in scena dagli spettatori. Il format, ideato nel 1999 dalla società Endemol dell’olandese John de Mol e venduto in tutto il mondo, è basato su dieci giovani che accettano di rimanere rinchiusi per cento giorni in un ampio appartamento e di essere costantemente osservati dall’occhio vigile delle telecamere televisive. Gli spettatori dunque guardano le vicende che si svolgono dentro l’appartamento e al tempo stesso ne sono protagonisti attraverso dei loro rappresentanti, cioè delle persone che assomigliano fortemente a loro. Perché, anche nelle versioni denominate “vip” i concorrenti sono comunque dotati di un basso livello di notorietà: giovani emergenti che hanno bisogno di farsi ulteriormente conoscere o personaggi famosi in passato e ora dimenticati dal pubblico. È il programma stesso a renderli celebri.

In generale, comunque, quello che accade oggi è che il modello tradizionale dello spettacolo, sempre più in crisi, è sostituito da un processo nel quale gli utenti tendono a fondersi con il medium e a condividerne la stessa esistenza digitale. Perché l’arrivo del Web e delle nuove tecnologie della comunicazione ha generato un crescente trasferimento dell’esistenza delle persone all’interno della realtà presente negli schermi. Gli esseri umani cioè rinunciano a vivere direttamente le proprie esperienze di vita per sperimentarle attraverso i media. Siamo dunque di fronte all’avvento di una nuova condizione sociale nella quale ci si accontenta di quello che è presente all’interno degli schermi e le esperienze reali tendono progressivamente a indebolirsi. Gli esseri umani, così, rinunciano a fare delle esperienze reali. Perché ne hanno paura o perché non vogliono correre il rischio di rimanere delusi rispetto a quello che possono trovare nei media: un mondo perfetto in quanto si presenta come privo di problemi e promette di farsi totalmente controllare. A ben vedere, questa è un’illusione. Chi controlla effettivamente i media non sta dalla parte dello schermo dello spettatore. E soprattutto la realtà esterna rimane là, con le sue tragedie e con quella imprevedibilità che la rende difficoltosa da controllare.

Questo fenomeno però è quello che si sta presentando oggi e forse in futuro diventerà ancora più importante sul piano sociale. Potrà addirittura generare un ribaltamento di ruoli tra lo spettatore e lo spettacolo, tra l’utente e il medium, come era stato già lucidamente intuito negli anni Sessanta da parte di Marshall McLuhan. Questi, infatti, ha sostenuto, nella sua famosa Intervista a Playboy, che lo spettatore che si trova di fronte al medium televisivo può essere interpretato come una specie di schermo, perché è nel suo corpo che va a formarsi l’immagine mediatica. La quale sembra essere proiettata dallo schermo direttamente sullo spettatore, che a sua volta la completa mediante la sua immaginazione. Per McLuhan cioè «lo spettatore, in fondo, diventa lo schermo, mentre nel film era la cinepresa».