Conversazione con Valeria Orani / Organizzare teatro tra l’Italia e NYC

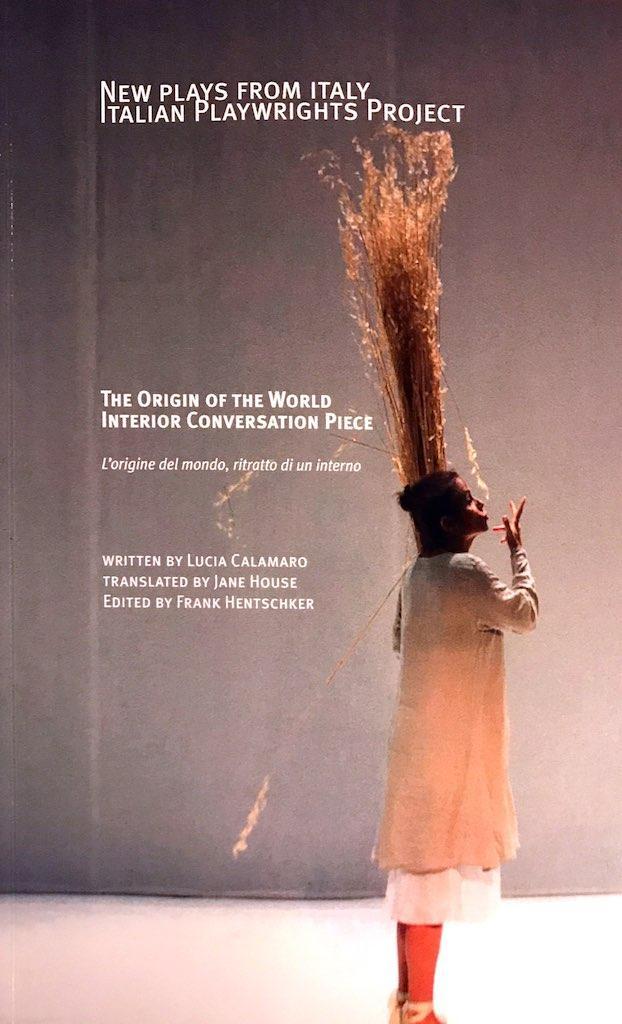

Valeria Orani è una delle figure più intraprendenti dell’industria culturale italiana. Dopo aver lavorato per alcuni anni come producer e organizzatrice teatrale per varie istituzioni artistiche pubbliche e private, fonda nel 2003 la 369gradi, un centro di produzione, promozione e distribuzione della cultura contemporanea, che ha sostenuto e sostiene artisti della scena d’innovazione eccellenti come Punta Corsara e Lucia Calamaro. Poco più di tre anni fa si è trasferita a New York dove ha fondato Umanism NY, una società di servizi dedicata all’export culturale, che offre sostegno organizzativo, burocratico e promozionale ai talenti creativi (non solo del mondo delle performing arts ma anche di artigianato, moda, design, cucina) che vogliano accedere al generoso quanto complesso mercato della Grande Mela. Il primo progetto promosso da Umanism è stato Italian Playwrights Project, un format a cadenza biennale dedicato alla diffusione della drammaturgia contemporanea italiana negli Stati Uniti, attraverso la selezione, traduzione e pubblicazione dei testi ritenuti più interessanti da una commissione di esperti statunitensi. Dopo l’edizione pilota il format si è evoluto in Italian and American Playwrights Project, prevedendo una veicolazione bidirezionale che ha l’obiettivo di esportare la drammaturgia italiana negli States e quella americana in Italia.

Il 4 dicembre il progetto sarà presentato all’Istituto Italiano di Cultura di New York, mentre il Martin Segal Theatre Center ospiterà la presentazione dell’Italian Playwrights Project con mise en espace degli estratti tradotti dei tre testi selezionati. Al Teatro Vascello di Roma arriveranno invece, il 14 dicembre, gli autori statunitensi scelti dalla giuria italiana. Nel frattempo, sono in uscita le traduzioni, edite dalla Cuny, relative alla prima edizione. In attesa di conoscere gli esiti di questo speciale scambio culturale (che si auspica dichiaratamente anche commerciale), abbiamo parlato con la direttrice di Umanism di drammaturgia, della logica del nostro sistema teatrale e di strategie di fundraising.

Quando sei partita cosa avevi in mano? Quali contatti, intenzioni e obiettivi?

Sono venuta a New York per studiare la fattibilità di Umanism: volevo condurre una ricerca di marketing per ideare una strategia di promozione di medie e piccole imprese, di startup e talenti imprenditoriali italiani, proprio come avevo fatto con quelli artistici fino a quel momento. Di teatro mi occupavo già in Italia e negli States volevo puntare su altri settori, come artigianato e design, anche perché le arti performative non mi sembravano la skill più immediata con cui accedere al mercato statunitense. Ma al karma non si sfugge: una delle prime persone che ho incontrato è stata Frank Hentschker, direttore del Martin Segal Theatre Center, il centro teatrale della City University of New York. Aveva saputo del mio arrivo e mi aveva convocato subito perché il Segal si occupa nello specifico di drammaturgia straniera e aveva in programma da tempo di dedicare una finestra anche a quella italiana, ma non riusciva a trovare il canale giusto. Il tema nodale era, evidentemente, quello dei fondi. L’Italia non ha un equivalente del British Institute, dell’Alliance Française o del Goethe Institute, e l’Istituto Italiano di Cultura non ha fondi rilevanti per perseguire questo tipo di obiettivi. Perciò abbiamo deciso di finanziare il progetto senza sostegni pubblici. È auspicabile, ovviamente, che a un certo punto arrivino anche dei fondi statali, ma la questione per me fondamentale è che i progetti devono cominciare e andare avanti anche se quei fondi non ci sono.

Il tema è particolarmente caldo in Italia. Quasi tutta l’attività teatrale è finanziata con soldi pubblici e quando questi vengono meno si aprono voragini.

Questo è uno dei motivi che mi ha spinto fin qui: apprendere strategie per finanziare l’impresa creativa senza aspettare che vengano stanziati soldi pubblici. Se il finanziamento è condizione imprescindibile della sussistenza, l’istituzione stessa finisce per diventare, paradossalmente, direzione artistica. È assurdo! Un progetto artistico dovrebbe poter esistere a prescindere. Ma mi rendo conto che questo punto di vista, essendo opposto a quello a cui siamo abituati, è difficile da sostenere nei tavoli di lavoro italiani, in cui si parla troppo di depressione per scarsezza di fondi statali.

Imparare a reperire fondi e a mettere a punto sistemi di autofinanziamento che funzionino nel mondo dell’innovazione teatrale è ormai inevitabile, per molte ragioni, anche artistiche, ed è vero che siamo ben lontani dal rendercene conto. Però non dobbiamo neanche dimenticare che soldi pubblici stanziati per la cultura esistono, e che le istituzioni pubbliche come i Teatri Nazionali ricevono denaro per perseguire obiettivi collettivi.

Infatti è il meccanismo che non funziona. Dovrebbe essere un impegno e un vanto dell’istituzione quello di cercare i talenti su cui investire, da inglobare, da sostenere, non il contrario.

Puoi farmi l’esempio di una strategia che ha funzionato?

Nel 2003, quando ho fondato la 369gradi, non era neanche lontanamente immaginabile per una compagnia teatrale di innovazione, anche affermata, avere un proprio ufficio stampa interno. Non ne esisteva nessuno che costasse meno di 5000 euro, a cui si aggiungevano poi altri costi, come quelli dell’acquisto di spazi pubblicitari; con quella cifra ci si pagava perfino una produzione, ai tempi. Le compagnie ricevevano un servizio dai festival o dai teatri ma solo per la presenza in quel determinato contesto. Io avevo lavorato tanto nel mainstream e amavo l’innovazione, non capivo perché non attuare una strategia di marketing che ne favorisse l’emersione. Percepivo nell’aria un’esigenza ancora non ben definita ma diffusa. Allora studiai un sistema per rendere quei costi più accessibili, ovvero per permettere agli artisti di pagare solo il 10% di quanto avrebbero dovuto pagare per un servizio personalizzato standard, costruendo una rete e modificando il sistema. Per esempio abbiamo rinunciato alla televisione, che aveva costi altissimi, rinforzando altri canali. Abbiamo puntato molto sulle presentazioni degli spettacoli sui quotidiani, che costituivano pubblicità gratuita; è cambiato il rapporto con i giornalisti con cui abbiamo aperto un dialogo sul valore del teatro di innovazione ed emergente. I non affiliati pagavano cinquecento euro, gli affiliati trecento. A questi ultimi, in cambio di una quota annua, offrivamo anche altri servizi, come una pagina sul nostro sito internet con tutte le informazioni per stampa operatori e pubblico. Una cosa assolutamente innovativa nel 2003. Così pubblicità, promozione e distribuzione si intrecciavano naturalmente. Se le cose che dico sembrano poco sorprendenti, adesso, è perché quella modalità è diventata virale, per fortuna. E anche la 369gradi si è evoluta, passando dai servizi puri alla produzione.

E non riceve fondi pubblici?

Solo quelli ministeriali, perché rientriamo in un algoritmo. Ma quei soldi sostengono appena una parte dei contributi da versare, certamente non le produzioni. Per il resto non partecipiamo a bandi pubblici locali, perché ritengo che siano una tagliola pazzesca, non si sa mai con certezza i tempi entro i quali i finanziamenti vengono liquidati e si innesca un processo pericolosissimo con le banche.

Come vi sostenete quindi?

Con la vendita. Sperimento nel produrre e distribuire, da questo punto di vista non ho inventato niente di nuovo, il modello è quello dell’impresario. Una figura che sembra un po’ inattuale perché siamo circondati ormai da formazioni artistiche “one man band”, dove in pochissimi fanno tutto. Ma non è fisiologico che un artista possa avere una visione manageriale, organizzativa, autorale, artistica, registica, attorale. Proprio quando l’innovazione sta conquistando uno spazio tale da essere quasi individuato come “il teatro italiano”, è un peccato che continui a non voler imparare niente dal mainstream, rifiutandolo con uno scientifico atteggiamento snob. Ma io vorrei ricordare che il professionismo del teatro è nato lì. Spesso vengono cancellate figure come quelle di costumiste e scenografi, e azzerate le strutture organizzative, ma il talento artistico, l’estro, l’eclettismo non possono sostituirsi a certe competenze professionali. Le compagnie sono composte da due persone, massimo quattro, esagerando otto. L’autore, quando c’è, scrive per degli specifici attori che poi si occupano anche di organizzazione, distribuzione, promozione, gestione amministrativa, luci, costumi e musiche di scena. Questo comporta che se io faccio tutto da me e decido il costo del mio lavoro, posso vendermi a cifre sempre più basse e accettare proposte sempre più indegne perché tanto devo rendere conto solo a me stesso e mi faccio bastare anche un cachet di cinquecento euro per la replica di uno spettacolo. Questo meccanismo ha rovinato il mercato, e l’ha rovinato per mano di amici.

Il paradosso di questa autarchia è che in Italia abbiamo imparato a fare qualunque cosa tranne che a elaborare strategie per trovare e moltiplicare fondi. Però farei una distinzione. Il fatto che un autore scriva sempre specificamente per un gruppo di attori, o che il regista sia sempre anche autore dei propri testi, non è un elemento patologico ma una caratteristica del nostro teatro, che non credo abbia molto a che vedere con l’autarchia tecnico-amministrativa-manageriale, che nasce invece da esigenze economiche. In molti casi scrittura drammatica, regia e interpretazione non possono essere considerati come talenti distinti. Se consideriamo la prima edizione del tuo progetto di drammaturgia italiana, per esempio, la questione si fa subito appassionante: è possibile consegnare un testo di Deflorian/Tagliarini a corpi e voci di altri attori?

Domanda cruciale. Nella prima edizione del progetto (2015) i testi selezionabili erano stati ricavati da quelli cui erano stati attribuiti i principali premi nazionali: Ubu, Riccione e Hystrio. Per cominciare volevo partire da una selezione autorevole ed eterogenea. Tra i quattordici testi proposti al board statunitense furono immediatamente scelti i testi di Fausto Paravidino (I vicini) e di Lucia Calamaro (L’origine del mondo). Tra i testi in lizza ce n’era anche uno di Marco Martinelli, ma mi sono battuta affinché restasse fuori dalla competizione, perché è stato già tradotto in inglese e perché vorrei che a lui fosse dedicato un focus il prossimo anno, così come è stato nel 2016 per Stefano Massini. Il terzo scelto Il guaritore di Michele Santeramo, che pose qualche problema per via del dialetto, poi superato. E poi c’era la questione di Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni: quel testo fu selezionato perché all’advisory board del Segal Theatre interessava molto il tema delle pensionate greche morte suicide, ma aveva subito posto dei problemi perché il testo, privo di didascalie, nelle mani di persone che non conoscono Deflorian/Tagliarini aveva creato dei fraintendimenti.

Cioè?

Il regista statunitense cui era stata affidata la mise en espace di questo testo ha scelto degli attori assolutamente inadeguati: degli anziani veri! Il testo, così com’è, non è consegnabile a una traduzione, perché non prevede nessun tipo di indicazione di messinscena e qualsiasi tentativo è destinato a snaturarlo. Dopo la presentazione io ho pensato che sarebbe stato un errore tradurlo. La drammaturgia, per essere diffusa, non può essere legata alla figura che l’ha fatta nascere, deve essere esportabile, universale.

Però se un progetto ambisce a promuovere la nuova drammaturgia italiana, dovrebbe farsi anche carico del fatto che la nostra drammaturgia è in buona parte di carattere consuntivo, che nasce molto spesso come emanazione diretta di determinati corpi, voci, figure. Forse qui bisognerebbe anche porre delle domande: cosa ci può fare un artista statunitense con un testo così? Che senso o valore ha la trasmissione di un testo che porta inscritto nella sua texture una peculiarità attorale-registica imprescindibile? Allora forse occorrerebbe editare con curatele attente, trovare delle strategie affinché un testo possa essere non solo tradotto in un’altra lingua ma anche per la pagina scritta, attraverso l’inserimento di un apparato di didascalie e di note, per esempio, che aiutino il lettore a orientarsi nell’idea che il testo sottende. Anche perché altrimenti si finisce per promuovere una drammaturgia che è esclusiva espressione di una concezione di teatro come mise en scène.

Io ho ideato un progetto che possa ristabilire quel dialogo sulla drammaturgia tra Italia e Stati Uniti, che si è sensibilmente ridotto negli ultimi trent’anni, e l’ho consegnato a degli esperti. Sono una manager culturale, mi interessa che i testi italiani possano essere prodotti negli States in questo momento, presi in carico da produttori e registi che li mettano in scena. La questione della trasmissione e della cura è di altra natura. È chiaro che la mia scelta è una scelta limitata e mirata, non ha un peso specifico di carattere storiografico. Ovviamente, chiariti gli obiettivi e la struttura del progetto, mi affido poi a persone competenti quando si entra nel merito della qualità della drammaturgia che andiamo a proporre.

La collaborazione tra un esperto della materia e un manager in grado di costruire l’ambiente e le condizioni affinché un’esperienza possa svilupparsi al meglio è il tandem ideale che dovremmo auspicare tutti per una buona progettazione.

Se pensassi di potermi sostituire a studiosi, accademici, critici teatrali, registi e scrittori, sarei come il regista che fa l’attore, il tecnico e l’organizzatore. Non posso commettere gli errori che riconosco negli altri. Io considero illimitato il mio potenziale come elaboratore di strategie, ma poi metto un limite al campo delle mie competenze.

Autori e operatori, ph. Selene Candido.

Quest’anno, per la nuova edizione, le regole del gioco si stanno già facendo più complesse, il criterio selettivo si è spostato dalla logica dei testi premiati.

Sì, abbiamo costituito due advisory boards, uno italiano e uno statunitense. Ciascuno dei due ha proposto una serie di testi ritenuti espressione della rispettiva drammaturgia nazionale. E poi quello italiano ha operato la selezione finale sui testi statunitensi, mentre quello newyorchese ha valutato i migliori tra quelli proposti dagli italiani. Entrambi sono piuttosto eterogenei, e comprendono universitari, critici, operatori, studiosi.

Quali sono i drammaturghi italiani i cui testi saranno presentati a NY a dicembre?

Fabrizio Sinisi, Elisa Casseri, Armando Pirozzi, Giuliana Musso. Credo che la selezione rappresenti un bello spaccato. Il banco di prova è interessante, perché per esempio Sinisi era stato segnalato da un solo esponente del board italiano, e i newyorkesi lo hanno recepito meglio di quanto abbiano fatto con gli altri più quotati.

Da chi sono stati scelti?

Professori universitari, editori, artisti. (Tutti i nomi qui, ndr)

Gli esperti italiani invece chi sono?

Simone Bruscia, Roberto Canziani, Graziano Graziani, Stefano Massini, Debora Pietrobono, Giulia Delli Santi e la sottoscritta.

Anche direttori di teatro e produttori, quindi.

Sì, perché il mio intento è quello di creare per l’autore un luogo non solo virtuale ma fisico, dove un testo possa essere tradotto, pubblicato e distribuito ai produttori. L’ideale per me sarebbe creare delle residenze che facciano incontrare autori, produttori e dramaturg. Ma ci sono degli errori da correggere, negli anni a venire, poiché è fondamentale che i drammaturghi stessi siano ben disposti nei confronti dell’operazione, e questo non è sempre così automatico.

Cioè gli autori si boicottano da soli?

Capita, sì! Perché in questo momento storico in cui spesso i testi sono strettamente legati al proprio lavoro di attori e registi, si innesca una sorta di gelosia, un attaccamento morboso per il quale si teme che le proprie creature finiscano nelle mani degli altri. E poi c’è proprio anche la paura del plagio, del furto dei testi.

C’è una grande attenzione nei confronti della drammaturgia negli ultimi anni. Pav, organismo di promozione romano, ha appena ottenuto un rilevante finanziamento europeo vincendo il bando Creative Europe con Fabulamundi, un progetto sulla drammaturgia contemporanea in Europa, tra l’altro fresco di candidatura agli Ubu tra i progetti speciali. Siete in dialogo?

Non abbiamo avuto uno scambio effettivo, ma credo che la stima sia reciproca, e posso dire apertamente che Face à Face e Fabulamundi sono stati la prima fonte di ispirazione per il Playwright Project. Ci sono delle differenze ovviamente, perché il nostro è un progetto autoprodotto, con uno sguardo commerciale: il mio intento è dichiaratamente quello di vendere dei testi a dei produttori.

Come avete finanziato il progetto fino a ora?

Con le donazioni ricevute per la prima edizione dal Teatro della Tosse di Genova, dal centro di produzione Elsinor e da Outis – centro nazionale di drammaturgia di Milano. L’Istituto Italiano di Cultura ha dato un piccolo contributo, mentre tutti gli aspetti tecnici e logistici per gli appuntamenti pubblici sono a carico del Segal Theatre. Per le pubblicazioni abbiamo ottenuto un grant del ministero degli Esteri destinato alle traduzioni. E poi è attivo una raccolta fondi da privati che passa attraverso il Segal e su una piattaforma di fiscal sponsorship a tempo illimitato. Per la prima edizione italiana dell’American Playwright Project al Teatro Vascello di Roma, abbiamo collaborato con l’American University of Rome che si fa carico dell’invito degli autori contribuendo alle spese aeree. E poi abbiamo una rete di collaborazioni di altro tipo, come la partnership di Radio 3.

Prossimi progetti?

Il centro nevralgico del mio lavoro rimane sempre la 369gradi, di cui abbiamo voluto nuovamente ridisegnare il perimetro di attività, segnalando nel progetto ministeriale per il prossimo triennio la volontà di traslare l’impegno produttivo dalle compagnie agli autori. Vogliamo affiancare, promuovere, sostenere la drammaturgia. Non a caso ho comprato i diritti di un format che si chiama White Rabbit Red Rabbit, un testo fenomenale che ci ha dato la possibilità di spostare l’attenzione dalle compagnie al testo, e che sta girando moltissimo. E proprio in virtù del principio di affiancamento di competenze di cui parlavamo prima, dal 2018 la direzione artistica di 369gradi sarà condivisa con Emanuele Valenti, regista di Punta Corsara, la compagnia su cui in questo momento stiamo investendo molte delle nostre energie.

Resterai a NY a lungo?

Rispondo da sarda. Non era la mia città Roma e non è la mia città NY. Le mie radici sono in vaso. Non sono né emigrata né fuggita, sono qui per lavorare meglio a quello che faccio in Italia.

Cosa pensi della tanto attesa legge sullo spettacolo dal vivo appena approvata?

Non sono ancora riuscita a studiarla nei dettagli, ma per quello che ho letto sono contenta. L’estensione dell’art bonus a tutti i settori dello spettacolo mi sembra un ottimo segnale di allineamento con la società contemporanea occidentale, perché consente una partecipazione attiva anche del mondo dell’impresa all’ambito artistico. In Italia mancano le basi e gli strumenti per far funzionare una macchina complessa come il fundraising, ma la mia speranza è che la legge aiuti anche il nostro settore ad assorbire il concetto di piccola e media impresa e di filiera lavorativa, in cui produzione e organizzazione, gestiti in modo professionale e non con il fai da te improvvisato, tornino ad essere elemento imprescindibile per le formazioni artistiche di qualità, che necessitano di strutture produttive forti, stabili, capaci di sostenere e tutelare il lavoro creativo.