Il regista iraniano morto a 76 anni / Abbas Kiarostami. Poesia nelle immagini

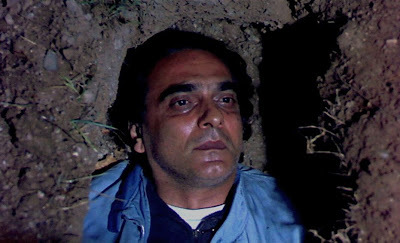

L’immagine più significativa del cinema di Abbas Kiarostami, morto il 4 luglio a 76 anni, è quella che il regista iraniano presenta per la prima volta in Dov’è la casa del mio amico? (1987), per poi riprenderla e rielaborarla nei film che da esso nasceranno, E la vita continua… (1992) e Sotto gli ulivi (1994). Questa immagine:

Dov'è la casa del mio amico?

Una collina, una strada che sale, un bambino, un albero in cima. Tutto finto, tutto ricostruito, tutto poi ripreso con altri personaggi per rendere visivamente il nucleo concettuale del cinema di Kiarostami: la linea a zig zag che, spostandosi da una parte all’altra, si ripete e passa da un polo all’altro. Come il bambino che cerca la casa del compagno di scuola per restituirgli il quaderno e lungo il cammino non fa altro che chiedere le stesse informazioni e passare per gli stessi luoghi. Come il regista protagonista di E la vita continua…, che, impersonando un doppio di Kiarostami, all’indomani del terremoto che ha colpito la zona dove era stato girato Dov’è la casa del mio amico? (Koker, nel nord dell’Iran), torna con il figlio negli stessi luoghi e si mette alla ricerca dei protagonisti di quel film. E infine, in un gioco di scatole cinesi che si avvicina sempre più all’essenza del cinema come ripresa e messinscena del reale e di se stesso, come il regista di Sotto gli ulivi, che impersona a sua volta l’autore di E la vita continua… e ripete fino allo sfinimento la ripresa di una scena di quel film…

Nei film di Kiarostami i bambini ripetono per imparare a vivere e affermare la loro esistenza (e questo fin dai primissimi film realizzati per il Kanun, l’Istituto per lo sviluppo intellettuale dei bambini e degli adolescenti, e fin dal primo lungometraggio, Il viaggiatore, 1974); il regista ripete per trovare la ripresa giusta, per stabilire un contatto con gli elementi della propria messinscena; il cinema, infine, ripete per non smettere di interrogare se stesso sul legame che instaura con la realtà, cercando a ogni passaggio la giusta posizione da cui osservare le cose.

In Close-Up (1990), in cui Kiarostami segue l’autentica vicenda giudiziaria di un uomo spacciatosi per il regista Mohsen Makhmalbaf e denunciato per truffa, c’è un dialogo rivelatore fra regista e protagonista. È il primo giorno del processo, Kiarostami ottiene il permesso di filmare la seduta e di parlare con l’imputato, Hossein Sabzain. La sua voce si sente fuoricampo: «Vogliamo fare un film sul processo», dice. «Acconsente?». «Sì, perché siete il mio pubblico». «Come?». «Siete il mio pubblico». «Chi?». «Lei». «Perché io sono il suo pubblico?». «A causa del mio interesse». «Interesse per che cosa?». «Per l’attività artistica, per il cinema». «Abbiamo due camere. Questa ha una lente da primo piano. Sa cos’è un primo piano?». «Sì». «Ce n’è anche un’altra là». «Non me ne sono accorto». «Questa ha una lente da primo piano, l’altra un grandangolo per riprendere il processo. Questa è solo per noi. In prigione lei ha detto che si considerava colpevole, ma solo in apparenza. Questa camera è per lei, per spiegare quegli aspetti che la gente trova difficili da credere».

Primo piano e grandangolo, vicinanza e distanza, ambiguità e svelamento. L’apparenza che condanna l’uomo, e la realtà di un povero diavolo così innamorato del cinema da vivere come vera la propria finzione. Kiarostami passa in modo naturale fra un polo e l’altro, con il semplice atto di filmare trasforma Hossein da persona a personaggio, lo mette di fronte al vero Makhmalbaf, si chiede implicitamente dove stia il confine fra la follia dell’uomo e l’inizio del film in quanto racconto di finzione. E, soprattutto, si pone in ogni momento la domanda sul potere del cinema, sulla moralità del proprio sguardo, sulla giusta posizione da assumere per raccontare le cose.

Per Kiarostami il cinema è questione di scelte, di distanze. In Close-Up, ad esempio, ruba frammenti di bellezza da dietro il finestrino dell’auto, come se il vetro fosse la cinepresa e il viaggio lo svolgimento del film stesso.

Close up

In Ten (2000), invece, film in digitale e spartiacque della sua carriera, a seguito del quale Kiarostami rinuncerà per molto tempo alla fiction in favore della sperimentazione e della video-arte, cerca di catturare la verità e la complessità dei volti umani (soprattutto femminili) attraverso l’uso insistito e ripetitivo del primo piano.

Ten

E nel finale di Sotto gli ulivi, ancora, in quello che forse è il momento più emozionante del suo cinema, lascia che la vita proceda libera lungo il proprio cammino, con il cinema che si ferma e filma da lontano i due protagonisti del film, senza rivelare le loro parole.

Sotto gli ulivi

La purezza di quei fiori, la verità di quei volti, la meraviglia di quel campo lungo (che è la meraviglia quasi più letteraria che cinematografica di intuire, immaginare, ipotizzare, sognare ed essere liberi) sono generati dalla macchina da presa, dalla posizione scelta o trovata dal regista nel corso del film. Kiarostami è sempre dentro i suoi film, non manca mai di dichiarare apertamente o di far percepire la presenza del cinema. Ma è proprio da questa finzione ribadita, e proprio da queste immagini finite e impotenti, che la realtà rinasce al cinema in tutta la sua bellezza e semplicità. Dal limite di ogni sguardo, nasce uno sguardo dalle potenzialità infinite.

Kiarostami è forse l’autore che più di ogni altro ha interpretato letteralmente il lascito di Roberto Rossellini e del suo cinema realista. Il cinema come sguardo morale sul mondo e, immediatamente dopo, come riscoperta della meraviglia. Il legame con il neorealismo, evocato negli anni ‘90 quando i suoi film si imposero all’attenzione mondiale, risiede nella relazione di prossimità fra la macchina da presa e la poeticità del reale. Kiarostami non fa poesia, la trova mentre gira i suoi film, la fa emergere un po’ alla volta dalle immagini (ecco, dunque, perché le sue inquadrature fisse durano spesso diversi minuti, ecco perché le scene si ripetono, ecco perché i dettagli tornano di film in film come in una spirale). Kiarostami cerca l’uomo fra le macerie, scorge l’archetipo di Sisifo nel bambino, vede nel continuo movimento dei personaggi – che corrono, viaggiano, camminano, scappano, si fermano, ripartono – la ricerca di un equilibrio fra figura e paesaggio, uomo e natura.

In Il sapore della ciliegia, Palma d’oro a Cannes nel 1997, lo sconforto esistenziale del protagonista, che percorre un lungo tratto di strada alla ricerca di qualcuno disposto a sotterrare il suo cadavere dopo che si sarà suicidato, le parole di un anziano signore che elogia la bellezza della natura – «L’acqua fresca del torrente: non la vuoi più bere? Lavarti il viso con quell’acqua! Queste quattro stagioni, le hai mai guardate? Ogni stagione dà un frutto diverso, d’estate un frutto, d’inverno un altro frutto; arriva l’inverno e c’è un frutto, con la primavera un altro frutto ancora. Nessuna madre lascia nel frigo tanta frutta per il figlio. Nessuna madre ha fatto tanto per suo figlio quanto Dio ha fatto per i suoi figli. Tutto questo lo vuoi cancellare? Lo vuoi eliminare? Vuoi rinunciare al sapore della ciliegia?» – dischiudono il paesaggio brullo e giallastro al segreto della vita nascosto in esso. E dove l’uomo della strada ricava il suo credo dai segni del divino sulla Terra, la poesia iraniana, attraverso autori prediletti come Farid ud-Din Attar, Omar Khayyam o Forugh Farrokhzad, autore del verso che dà il titolo a Il vento ci porterà via (1999), offre a Kiarostami il modello di un’arte immediata e parsimoniosa, fatta di segni e parole semplici. «Nella mia piccola notte il vento, e le foglie si ritrovano», scrive Farrokhzad. «Nella mia piccola notte la paura, è distruzione/ Ascolta, senti il frusciar dell’oscurità?».

Il vento ci porterà via

L’albero e la notte diventano i simboli del legame fra l’uomo, la terra e la morte, e tornano naturalmente lungo tutto il cinema di Kiarostami. In Il sapore della ciliegia e Il vento ci porterà via entrambi i protagonisti salgono e scendono da macchine, colline e strade; cercano persone, inseguono il segnale di un telefono cellulare, discutono e restano in silenzio. Il loro percorso porta all’oscurità di una tomba o di una grotta, illuminati dal chiaro di luna o da una lampada, o ancora messi di fronte alla verginità della natura o all’evidenza di un osso umano, sintesi tremenda di ciò che siamo e ciò che torneremo.

Di fronte al vuoto che un po’ alla volta ha preso il sopravvento nei suoi film, con il tempo sempre più mortiferi e sconsolati, Kiarostami ha però sempre saputo trovare una risposta al buio. Le parole del protagonista di Il sapore della ciliegia, ad esempio («Sono caduto nel giardino dell’amico, vieni. Fratello dei giorni felici, che si immerge nell’oscurità come poi farà il suono in una giornata nera, vieni») sono un’invocazione, un grido di speranza… E quella speranza risiede solamente nel cinema. O meglio, grazie al cinema e al suo sguardo replica la vita, risiede nella possibilità di trovare un modo per superare la notte e vincere l’oscurità.

Il sapore della ciliegia

Rispetto a Cioran, da un cui aforisma nasce Il sapore della ciliegia («Senza l’idea del suicidio, mi sarei ucciso subito»), Kiarostami non si arrende alla semplice brutalità dell’essere, ma ne trova comunque la naturale bellezza. E per questo il suo film non finisce, ma anzi, dopo diversi minuti di nero, rinasce nelle immagini girate in video di alcuni soldati che passeggiano nei luoghi del film e del regista e dell’attore principale che si mescolano a loro.

I film di Kiarostami hanno una dote rara: quella di vivere a lungo. Anche, e forse soprattutto, oltre la loro stessa durata, oltre il non visto e il non raccontato, oltre ciò che resta incontaminato dall’inconsapevole potere dello sguardo. Cosa si dicono Hossein e Tahereh nel finale di Sotto gli ulivi, dopo che lui si è veramente innamorato di lei nonostante dovesse interpretare la parte di suo marito solamente nella finzione di un film? E che fine avrà fatto Hossein, il povero diavolo di Close-Up? E le sue vittime, i signori Ahankhah, lo avranno veramente perdonato o l’ultima parte del film, quando Hossein viene liberato e si reca a casa loro con Makmalbaf, è solo una messinscena per la cinepresa di Kiarostami? E, ancora, i bambini di Dov’è la casa del mio amico? saranno ancora a Koker? Saranno diventati uomini? E che tipo di uomini?

A tutte queste domande Kiarostami dà una risposta, l’unica possibile, in Shirin (2008), in cui filma i volti in primo piano di alcuni spettatori intenti a guardare nel buio della sala la versione cinematografia di Khosrow va Shirin, celebre poema tradizionale del XII secolo scritto da Nezami Ganjevi. Negli occhi e negli sguardi verso un fuoricampo che si ascolta ma non si vede, c’è il controcampo dell’ultima, lunghissima inquadratura di Sotto gli ulivi, lo svelamento del mistero che resta nell’aria, trasportato dal Concerto per oboe e violini di Cimarosa. Il cinema non cerca risposte, il cinema ha senso solamente per l’effetto che ha sullo spettatore: per la luce sui volti, per i pensieri che riempiono la testa, per l’emozione che sfocia in lacrime.

Shirin

La linea a zig zag alla base del cinema di Kiarostami è ripetizione, ritorno, annullamento di forze contrastanti. E da Ten in poi, il primo piano è diventato la risultante di quella tensione, il convergere dei dubbi sul legame fra realtà e finzione, ripresa e vita. Come il volto di Juliette Binoche in Copia conforme (2010), in cui l’attrice si specchia per decidere quale versione di sé allestire o, quasi guardando in camera, chiede al marito di aprire gli occhi, di guardarla e riconoscerla. Kiarostami qui non utilizza più la ripetizione, bensì la durata e la trasformazione graduale e ambigua di una relazione, per raccontare ancora una volta l’intrico fra figure vicine e lontane, un uomo e una donna sconosciuti eppure uniti, nemici eppure amanti, copia e originale confusi insieme, senza più un’origine o una fine.

Copia conforme

Solo nell’ultimo film, probabilmente in maniera inconsapevole, Kiarostami ha trovato la forza di rompere in senso quasi letterale quella superficie delle immagini che ha indagato in tutta la sua filmografia. In Qualcuno da amare (2012), girato in Giappone, lo sguardo a distanza sulla realtà non è più del regista ma dei personaggi stessi, che si osservano, si aspettano, si prendono gioco l’uno dell’altro e si tradiscono, e sembrano spaventati più dalla realtà sordida delle loro motivazioni che dal gioco di finzione in cui sono immersi. Fino a quando, finalmente, un oggetto lanciato dall’esterno sfonda la vetrata di un appartamento.

Salvo un piccolo cortometraggio che sarebbe arrivato l’anno successivo (una simpatica ripresa di L’arroseur arrose dei Lumière, realizzata per il film collettivo Venice 70: Future Reloaded), questa è l’ultima immagine del cinema di Kiarostami: una superficie trasparente distrutta da un oggetto indefinito; uno spiraglio che fa irrompere il vento sulla scena; i titoli di coda che scorrono, la macchina da presa che non stacca e il film che un po’ alla volta va a finire, mentre la vita, ovviamente, continua…