Un bilancio di documenta 14 / Osservare la colpa

Shame on us, ovvero “vergogniamoci”. È il titolo, scelto dopo molte polemiche, di un reading di poesie di Franco “Bifo” Berardi che ha preso il posto della sua performance Auschwitz on the Beach, programmata nell’ambito di documenta, la rassegna, giunta alla quattordicesima edizione, che ogni cinque anni fa a Kassel il punto sulla produzione artistica contemporanea. La risposta assai irritata dei curatori – Adam Szymczyk, direttore artistico, e Paul B. Preciado, responsabile delle attività pubbliche –, alla polemica, feroce, sulla scelta di Berardi di accostare la Shoah alla condizione contemporanea di migranti e rifugiati, rivela un aspetto sintomatico dell’esposizione di quest’anno, la prevalenza appunto di un sentimento di vergogna, o meglio di colpevolezza, assunto come Leitmotiv tanto dell’impalcatura ideologica quanto della scelta di larga parte delle opere. Un dito puntato insomma verso le innegabili responsabilità dell’Europa e dell’Occidente nella tragica sequenza di guerre, crisi economiche, catastrofi umanitarie, disastri ambientali della nostra epoca, ma anche verso il discorso “neocoloniale, patriarcale, eteronormativo” – come scrive Szymczyk nell’enfatico gergo radical che permea tutti i testi di questa documenta – che intesse “l’ordine egemonico della macchina da guerra neoliberale”.

Vergogniamoci, dunque, come richiesta di responsabilità collettiva, come appello morale, come cauzione estetica. Già il titolo di documenta 14, Learning from Athens, fornisce del resto un’indicazione precisa: fisicamente dislocata tra la cittadina tedesca e la capitale greca (dove si è chiusa il 16 luglio scorso), la mostra mette sotto accusa l’eurocentrismo partendo dai più drammatici fallimenti recenti dell’Europa – la feroce crisi del debito e la tragedia dell’emigrazione – per risalire all’indietro al colonialismo e ai suoi effetti, culturali e materiali, sugli altri. “Imparare da Atene” significherebbe allora prendere misura della definitiva fine dell’innocenza per il mondo dell’arte, recidere finalmente la sua dipendenza dal mercato e dalla enorme disponibilità finanziaria che vi si è riversata negli ultimi tre decenni, e insieme ratificare una radicale desoggettivazione come unica possibilità per una cultura occidentale screditata dalla sua troppo lunga connivenza con il potere.

Ma è davvero utile, o necessario, invocare l’intero catalogo del pensiero critico e filosofico degli ultimi quarant’anni – post-colonial, gender e queer studies, decostruzionismo, foucaultismo ecc. (si veda in merito il Reader che accompagna la mostra) – riversandolo, maldestramente, nella pratica e nella critica dell’arte, per limitarsi a gridare “vergogna” (e, magari, “vendetta”)? C’è nell’alleanza tra la Theory, come l’ha chiamata Barbara Carnevali in un suo recente e molto discusso intervento – ovvero quell’amalgama di idee e concetti tratti perlopiù dal pensiero “radicale” euro-americano che sembra comporre lo sfondo canonico di molta critica del presente –, e il mondo dell’arte un rapporto di reciproca illuminazione o piuttosto il segno di una strumentalità, di una insufficienza critica appunto? Mai forse come in questa edizione di documenta si è assistito in effetti a un contrasto così accentuato tra l’ambizione a dare visibilità a un mondo dell’arte da tempo uscito dai ristretti confini occidentali, alla sua contraddittoria dimensione “globale”, e la consistenza delle opere chiamate a testimoniare questa nuova configurazione. Basti pensare a due dei lavori più visti a Kassel, il Parthenon of Books di Marta Minujín – realizzato includendo in una replica a scala reale del monumento migliaia di libri proibiti o censurati, offerti dal pubblico – e il lavoro di Olu Oguibe, Monument for Strangers and Refugees (2017), un obelisco di cemento grigio su cui è riportato in quattro lingue il versetto del Vangelo di Matteo “ero straniero e mi avete accolto”. Entrambi esempi eloquenti di un’attitudine – avvertibile in molti altri casi – che si vorrebbe radicale e militante ma che alla fine appare animata solo da una generica e superficiale sensibilità liberal e sostanzialmente impolitica. Da una incapacità, cioè di uscire dal piano etico (è giusto, è bene “accogliere”, ovviamente) per prendersi carico delle condizioni materiali in cui questa esigenza deve necessariamente iscriversi, e dei conflitti, della violenza, latente o conclamata, con cui essa deve inevitabilmente confrontarsi.

Olu Oguibe, Monument for strangers and refugees, 2017

Far emergere la colpa è possibile solo convocando il passato come testimone a carico. Di qui l’onnipresenza a documenta 14 – ma è un tratto comune a tante esposizioni internazionali degli ultimi anni – dell’archivio come oggetto e come metodologia di ricomposizione della memoria storica, una presenza tanto più determinante se fosse andato in porto il progetto di esporre nella sua interezza la “collezione” accumulata da Hildebrand Gurlitt, uno dei mercanti incaricati dai nazisti di gestire la vendita di opere di “arte degenerata”, e sequestrata a suo figlio Cornelius nel 2012: un’enorme raccolta di opere di maestri dell’avanguardia che avrebbe richiesto dunque di essere letta dialetticamente attraverso il filtro della sua vicenda materiale e storica, attraverso cioè quanto nelle opere stesse non è visibile. La storia, la politica, il potere, è la morale sottesa all’operazione, sono già sempre – ed è ovviamente questo uno dei punti centrali della lettura decostruzionista della produzione e della fruizione dell’arte – annidati nel cuore di ogni archivio e di ogni esperienza spettatoriale.

Maria Eichhorn, Unlawfully Acquired Books from Jewish Ownership (Rose Valland Institute), 2017

Anche senza la collezione Gurlitt il fantasma del nazismo torna comunque nel percorso della mostra come una “indelebile presenza”, grazie all’evidente cortocircuito operato da Szymczyk tra la reticenza della Germania sugli orrori del proprio passato nazista e la rimozione delle proprie responsabilità nella crisi greca (un tema polemico già peraltro ampiamente sfruttato durante il periodo più intenso della crisi greca del 2015). Senza contare l’inclusione di opere del nonno di Hildebrand Gurlitt, il pittore di paesaggi Louis, e della sorella, l’artista espressionista Cornelia, la memoria storica è richiamata in modo esplicito in numerosi lavori esposti nella Neue Galerie, a partire dalla vasta installazione di Maria Eichhorn, Rose Valland Institute (2017), vero e proprio archivio in progress di documenti riguardanti opere d’arte confiscate dai nazisti ai proprietari ebrei. Riferimenti al nazismo sono ancora ad esempio nei lancinanti disegni di Władysław Strzemiński ispirati dalla distruzione del ghetto ebraico di Łodz (Deportations, 1940), in cui la figura umana si dissolve in profili fratti e irriconoscibili, o la beffarda e insieme minacciosa serie di ritratti fotografici di gerarchi nazisti (Real Nazis, 2017) di Piotr Uklański, immagini spesso incongruamente patinate o glamour, tratte da foto ufficiali o copertine di riviste, che richiamano un’altra sua opera, il ciclo The Nazis (1999), ironica galleria di celebri attori interpreti di film di guerra in costume. La serie include, a sorpresa, il ritratto in uniforme da aviatore di Joseph Beuys, ed è esposta – un vero colpo basso – proprio a fianco della sala della Neue Galerie in cui è presentata una delle più famose installazioni dell’artista tedesco, The Pack (1976).

Piotr Uklański, Real Nazis, 2017

Sullo sfondo, altri interventi appaiono frutto di questo medesimo gusto curatoriale, incline al segno irriverente o all’allusione, a volte efficace, altre fiacca, e purtroppo sempre priva di humour. Sono gesti, nel caso specifico, che puntano a ridefinire il mito ellenico come mero prodotto dell’immaginazione germanica allineando oggetti o testimonianze assai diverse, tra cui i libri sull’arte classica di Johann Joachim Winckelmann, una veduta del Partenone di un pittore prediletto da Hitler, l’oscuro Alexander Kalderach, o i disegni di sculture greche arcaiche di Arnold Bode, l’artista e critico d’arte fondatore di documenta.

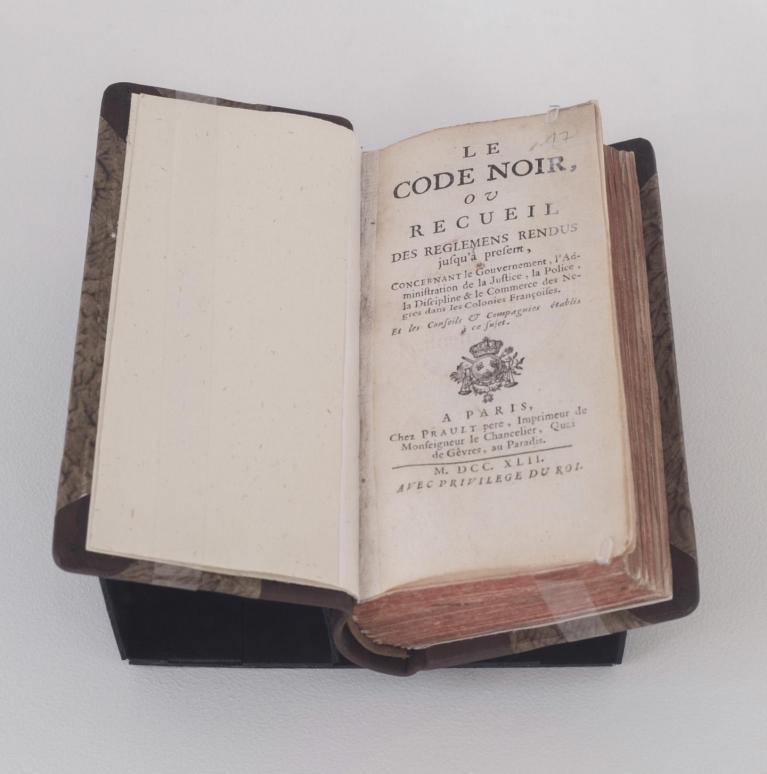

Lo stesso modo di procedere, che apre il tessuto dell'esposizione a presenze eterogenee, il cui statuto oscilla pericolosamente tra il corredo documentario o etnografico e l'intervento autoriale del curatore (e senza peraltro che questo confine sia mai chiaramente tracciato o almeno dichiarato), si ritrova anche in altri momenti di questa documenta, come nel caso del piccolo volume del Code Noir o “Codice Nero”, la raccolta di leggi emanate nel 1685 dalla corona francese per regolamentare il trattamento degli schiavi nelle sue colonie americane, esposto in una sala della Neue Galerie di fronte al quadro di Emil Ludwig Grimm (fratello dei più noti Jacob e Wilhelm) Die Mohrentaufe (“Il battesimo del moro”, 1841).

Le Code Noir

Questo singolare e invero terribile pseudo-readymade storico è forse la pièce à conviction più sintomatica di tutta l’esposizione, specie se letta alla luce della didascalia che la accompagna: dal regno di Louis XIV al 1848, il Code Noir è stata la pietra angolare dell’edificio coloniale francese, grazie alla sanzione dell’ineguaglianza tra neri e bianchi e dall’uso della religione cristiana alla stregua di alibi morale. Come spesso accade in questa documenta, lo spettatore si trova qui obbligato a prendere atto di dati storici inconfutabili – la schiavitù come strumento essenziale del colonialismo, l’uso della religione a fini politici, la cecità degli intellettuali, illuministi e rivoluzionari compresi, di fronte alla flagrante violazione della dignità umana nelle colonie, l’arrogante primato attribuito alla “civiltà” bianca ecc. –, ma lasciati del tutto privi di contesto e di interpretazione, esposti al loro si suppone inevitabile effetto morale: quello di generare vergogna, rifiuto, senso di colpa, e, sperabilmente, mobilitazione. L’idea che lo stesso Occidente in grado di concepire, pianificare e praticare per secoli lo sfruttamento coloniale e la destituzione in schiavitù dei soggetti subalterni sia lo stesso Occidente (anzi la stessa cultura francese, un secolo dopo scarso) abbia poi potuto elaborare e diffondere il concetto laico di uguaglianza universale dei diritti, e quindi immesso nell’orizzonte politico mondiale il tema dell’emancipazione per le minoranze e gli oppressi di tutto il mondo, l’idea insomma che la cultura occidentale sia anzitutto questa tensione tragica e irriducibile, non sembra in alcun modo scalfire la mistura di pregiudizi, superficialità e arroganza ideologica dell’équipe curatoriale di questa documenta.

Beau Dick, Masks (2000-2016)

Numerose a Kassel sono le opere che rileggono dal punto di vista dei soggetti subalterni la vicenda coloniale, come ad esempio i disegni e le fotografie di Zainul Abedin, Chittaprosad e Sunil Janah che evocano la terribile carestia in Bengala del 1943-44, di cui il brutale sfruttamento del Raj britannico fu fattore scatenante. Si tratta in massima parte di outsiders come Beau Dick, che reinterpreta in chiave anticoloniale maschere tradizionali della cultura Kwakw’ala della British Columbia, Gordon Hookey, il cui grande murale “Murriland!” (2017) illustra con accenti pop narrazioni aborigene australiane, o come Britta Marakatt-Labba, il cui ricamo Historja (2003–07) riprende con tratti nitidi e atmosfere fiabesche miti del popolo scandinavo Sámi. Più enigmatica appare tuttavia l’inclusione, all’ingresso della documenta Halle, di una raccolta di memorabilia di Alì Farka Touré, carismatico musicista del Mali: come ha ben notato Ben Davis su Artnet, Touré diviene qui figura emblematica di un’alterità che si vorrebbe irriducibile alle regole mondane del mondo dell’arte, di una densità culturale frutto di una capacità sincretistica, autenticamente innovativa, terapeutica, ma solo superficialmente accessibile allo spettatore occidentale. Ma non c'è forse in questo modo di vedere una componente idealizzante, una fascinazione irriflessa per una differenza che non pone autentiche sfide, in definitiva un atteggiamento in fondo omogeneo a quello di ogni orientalismo?

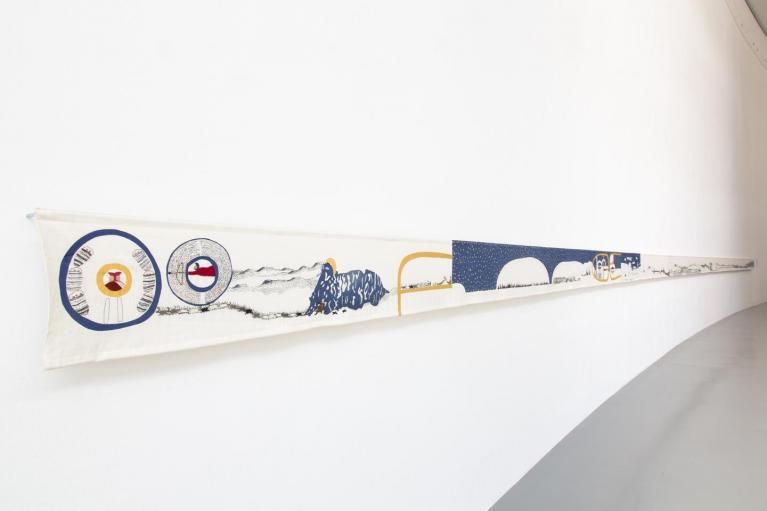

Britta Marakatt-Labba, Historja, 2003–07

Ci si potrebbe chiedere, in questi e molti altri casi, cosa, al di là del loro valore testimoniale, renda questi lavori necessariamente rappresentativi dell’esistenza dell’altro, cosa, al di là dell’ambivalente e sempre problematica relazione tra autore, opera, contesto, le caratterizzi in senso propriamente artistico, fatte salve le elucubrazioni di Szymczyk e Preciado sulla agency liberatoria e la body politics – in una versione insieme vittimaria e narcisista – alla base della loro inclusione. Qui si misura forse in modo più esplicito il rischio – da tempo segnalato proprio da autori che sono stati essenziali alla loro definizione come Gayatri Spivak e Homi K. Bhabha – insito in un utilizzo maldestro di categorie critiche postcoloniali: la tendenza cioè a stabilire una continuità, un automatismo, tra subalternità culturale e oppressione, e per converso, ad attribuire alla condizione subalterna un’identità fissa e “integrale”, posta fuori dalla storia e dai processi di ibridazione che la modificano incessantemente. Del resto, la predilezione per artisti "identitari", a qualsiasi livello venga situata lidentità – etnico, culturale, sociale, sessuale, ecc. – appaiono di un perfetto, tacito, aproblematico, idealizzante rovesciamento di quella radicale deterritorializzazione che le biografie e le pratiche artistiche hanno conosciuto nell'ultimo quarantennio, di quel “nomadismo” funzionale ai ritmi produttivi e comunicativi di un artworld espanso a scala globale. Cosa in fondo di più puro e consolante e inoffensivo di un'identità, di una voce romanticamente inchiodata a un’origine, e sempre invariabilmente soccombente, o quanto meno additata come tale, di fronte alla capacità del mercato di assorbire qualsiasi differenza, qualsiasi contraddizione?

Artur Żmijewski, Realism, 2017

Non mancano ovviamente tra i 160 artisti invitati personalità dotate di quella forza di “insubordinazione poetica” così ricercata dai curatori. Oltre a diversi e oramai abituali recuperi di figure minori o dimenticate – ad esempio le singolari trasposizioni sonoro-cromatiche di Ivan Wyshnegradsky, i collage colorati di Elisabeth Wild, le sculture organiche di Alina Szapocznikow, l'artista polacca sopravvisuta alla Shoah e scomparsa nel 1973 – alcuni artisti sembrano in grado di confrontarsi col difficile, indispensabile esercizio di fondere densità espressiva e urgenza politica. Citerei ad esempio il video dell’israeliano Roee Rosen, The Dust Channel (2016), che mescola in forma di operetta noir la singolare ossessione domestica per gli aspirapolvere di una coppia borghese, found footage con spezzoni pubblicitari (della marca cult Dyson) e pornografici e riferimenti metaforici alla politica israeliana nei confronti dei rifugiati: la polvere da aspirare è il diverso da eliminare e insieme quella del deserto dove sorge il principale centro israeliano di detenzione per rifugiati politici. In modo acuto, il video Byzantion (2017) di Romuald Karmakar riflette a sua volta sui divergenti destini storici dell’Europa mettendo icasticamente a confronto la versione greca e quella slavonica dell’inno sacro della chiesa ortodossa Agni Parthene eseguito da due cori monastici. Più ellittica, ma proprio per questo più potente, è infine la videoinstallazione di Artur Żmijewski, Realism (2017), in cui sei proiezioni in bianconero mostrano altrettanti uomini con arti amputati, vittime di incidenti o forse di guerre senza nome, mentre eseguono in silenzio esercizi fisici in spogli ambienti domestici. La disadorna semplicità dell'installazione nell'ambiente bianco e grigio, la sottaciuta eppure palpabile durezza dei sei brevi video, la loro composta ed esigente frontalità, ne fanno uno dei lavori più coerenti e riusciti di questa edizione di documenta.

Roee Rosen, The Dust Channel, 2016

Nel complesso, quella che si annunciava come un’apertura coraggiosa alla multiformità problematica del mondo artistico contemporaneo si è tramutata paradossalmente nell’edizione di documenta più “europea”, o meglio euromaniaca, degli ultimi decenni, e in una esposizione frammentata, a tratti indecifrabile, priva, al di là del suo tono serioso, di una opzione esplicita riguardo al “presente” dell'arte. Ancora una volta, invece, l’esperienza artistica viene additata schizofrenicamente come schermo dietro cui si cela la violenza del capitale e insieme come motore di una trasformazione politica che annuncia un’umanità nuova. Ancora un volta il paradosso dell’autonomia dell’arte riemerge a ricordare il suo fragile statuto, la sua intima dipendenza non da una origine, o da un’identità, per quanto quest’ultima possa essere pensata in termini “non normativi”, ma dalla loro costante, imprevedibile riconfigurazione: come attestazione dell’incompatibilità di due mondi (arte e vita) e, al tempo stesso, della possibilità di rendere permeabile il confine che li separa. In tempi difficili e violenti come gli attuali, anziché quella della colpa, è l’esperienza dell’eterogeneità conflittuale dentro il soggetto la chance, precaria quanto irrinunciabile, che l’arte è in grado di offrire.

L’esposizione a Kassel è aperta fino al 17 settembre.

Una versione più breve di questo articolo è apparsa sul supplemento Alias de "il manifesto" il 10 settembre.