Estetica della modernità / Stile Olivetti

Non si smette di parlare di Olivetti. Libri, mostre, le palinodie di Carlo De Benedetti che non si rassegna a passare alla storia come il cattivo che ha cancellato quello che oggi appare un sogno: un modello di impresa che pratica la responsabilità sociale, che inventa uno stile italiano diffuso in tutto il mondo, che innova, con un po’ di fortuna, la tecnologia delle macchine da ufficio e approda all’elettronica. Continuano anche a circolare leggende, più volte smentite, sulla sua fine, ma è bene piuttosto concentrarsi sui libri usciti negli ultimi mesi. In particolare quelli di Elena Tinacci, Mia memore et devota gratitudine. Carlo Scarpa e Olivetti, 1956-1978 (Edizioni di Comunità) e di Caterina Toschi, L’idioma Olivetti 1952-1979 (NYU Florence-Quodlibet). Entrambi i libri raccontano i tre decenni in cui si raggiunge l’apogeo dell’azienda di Ivrea (Adriano Olivetti muore nel 1960) e il suo lento declino, pieno però di momenti e di occasioni memorabili. Il cuore dei due libri tocca la creazione di uno ‘Stile Olivetti’, un’estetica della modernità che non smarrisce il filo della tradizione.

La Tinacci, ricostruendo il rapporto tra Olivetti e Carlo Scarpa, mette in luce il fitto reticolo di iniziative che Olivetti dispose dopo la Seconda guerra mondiale: un certo numero di riviste correlate tra loro (“Comunità”, “SeleArte”, “Metron”, “Zodiac”, “Urbanistica”) nella battaglia per proporre i migliori casi dell’architettura del Movimento Moderno, la cultura urbanistica che si stava diffondendo nell’Europa della ricostruzione (gli esempi anglosassoni, scandinavi, olandesi) e l’arte contemporanea internazionale. Questa cultura del nuovo era proposta da un gruppo di uomini, spesso usciti dalle delusioni del partito d’Azione (Carlo Ludovico Ragghianti, Licisco Magagnato, Giuseppe Mazzariol, Renzo Zorzi, poi dirigente e infine “custode” della memoria olivettiana), in continua dialettica con Bruno Zevi e Giulio Carlo Argan. Sottotraccia la lezione estetica di Sergio Bettini che aggiorna i canoni crociani con la fenomenologia e lo strutturalismo. Gli esempi migliori di questa cultura si rintracciano nei nuovi allestimenti museali di Carlo Scarpa (Museo di Castelvecchio a Verona, Palazzo Abatellis a Palermo), nel PAC milanese di Ignazio Gardella, nei musei genovesi di Franco Albini. In quei casi il rapporto era con soprintendenze illuminate e, spesso, dal pugno di ferro. La Tinacci mostra la difficoltà a imporre la figura di Scarpa, oggi considerato uno dei massimi interpreti del Novecento, come architetto. Venne considerato dapprima un artista/poeta, poi un allestitore, infine un grande artigiano.

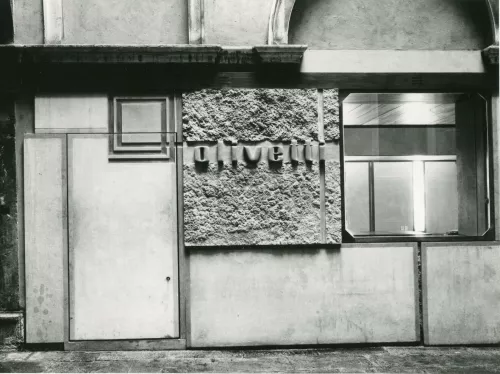

Il battage critico gli fece vincere il Premio Olivetti nel 1956, da cui scaturì la commessa del Negozio Olivetti di Venezia, che poi era un “biglietto da visita”, uno showroom, che l’azienda di Ivrea apriva al mondo. Difficile dire se il risultato sia più “scarpiano” (uso dei materiali tradizionali e locali, disposizione degli spazi) o “olivettiano” (la continuità tra esterno e interno, l’uso di opere d’arte, il messaggio implicito di una cultura aziendale). Certo un capolavoro dell’architettura del Novecento. Il rapporto di Scarpa con l’azienda d’Ivrea prosegue con l’allestimento della mostra Frescoes from Firenze, voluta dalla Olivetti dopo l’alluvione del 1966 e primo caso di sponsorship culturale, curata da Scarpa nella tappa londinese presso la Hayward Collection.

Caterina Toschi analizza invece l’idioma Olivetti, così lo chiama, per episodi: la mitica mostra al MOMA del 1952, luogo di battesimo dell’Italian Style, con l’allestimento di Leo Lionni a confronto con le grafiche di Giovanni Pintori. Poi fa luce, ed è la prima volta, sull’esperienza del CISV (Centro Istruzione Specializzazione Vendite) che Adriano Olivetti volle insediare in due ville medicee, alle porte di Firenze, di proprietà di Lord Acton. Formare i venditori per battere i quartieri delle città oppure per farli lavorare nei Negozi Olivetti sparsi per l’Italia, è un’altra novità della cultura aziendale olivettiana. “La prima scuola di mercatisca” la definì Ugo Galassi, l’artefice della diffusione capillare della macchina per scrivere nelle case della nascente middle class italiana.

La seconda parte del libro è dedicata ai negozi Olivetti (la prima azienda globale italiana) ad opera di grandi architetti: BBPR a New York e Madrid, Albini e Franca Helg a Parigi, vari allistimenti di Gae Aulenti. In quegli anni il rappresentante della Olivetti, specie dove c’erano anche luoghi di produzione, aveva il peso di un ambasciatore. Dopo la morte di Adriano Olivetti, l’azienda ha ormai assunto consapevolezza di aver raggiunto uno stile e lo promuove con mostre in giro per il mondo e l’abilità, in particolare di Zorzi, è di chiamare architetti/allestitori come la Aulenti e Sottsass che, all’interno di una consolidata cultura d’impresa, danno il meglio di sé. Quello che più resta negli occhi di questo volume è la straordinaria qualità iconografica con cui la Olivetti documentava il proprio lavoro: Ugo Mulas, Aldo Ballo, Paolo Monti e un giovane Gabriele Basilico sono alcuni dei nomi dei fotografi utilizzati dall’azienda d’Ivrea. Ogni volta che incontro Gianni Berengo Gardin mi dice che sta ancora aspettando una nuova Olivetti.