Fontcuberta contro Barthes

“È un indice o non è un indice? Questo è il quesito”. Come se si trattasse di una variante dell’amletico To be or not to be, per anni i teorici della fotografia si sono posti questo “drammatico” interrogativo: “l’essenza della fotografia si basa sul fatto che è un indice o che non è un indice della realtà?”. È insomma la fotografia una traccia, un’impronta, un prelievo della realtà oppure no? Tale questione, in origine, era stata posta da uno dei padri della moderna semiotica, ovvero Charles Sanders Pierce (1839-1914) il quale (semplifico molto) evidenziava come la relazione indicale fosse fondata su una connessione diretta tra segno e oggetto e non sulla somiglianza, come invece accade nel caso della pittura o della scultura.

Una riflessione, questa di Pierce, ripresa poi da Rosalind Krauss nel suo saggio Note sull’indice (rivista “October”, 1977), per evidenziare come tale “virtù indicale” della fotografia fosse centrale, in molte opere degli artisti delle avanguardie, per mettere in discussione le nozioni di opera d’arte e di autore, così come venivano comunemente intese. La fotografia per tali artisti – così almeno la pensava Krauss – funzionava in pratica come un ready-made alla Duchamp, come la registrazione di una presenza fisica che si era concretamente trovata di fronte al fotografo. A ribadire ancora una volta questo aspetto indicale della fotografia sarà poi Roland Barthes con il suo celebre libro La camera chiara. Nota sulla fotografia (Einuadi, 1980). Egli infatti scrive: «nella fotografia (…) io non posso mai negare che la cosa è stata là. (…) Ciò che io intenzionalizzo in una foto (…) non è l’Arte e neppure la Comunicazione, ma la Referenza, che è l’ordine fondatore della Fotografia. Il nome del noema della Fotografia sarà quindi: “È stato”», perché «da un corpo reale che era là, sono partiti dei raggi che raggiungono me, che sono qui».

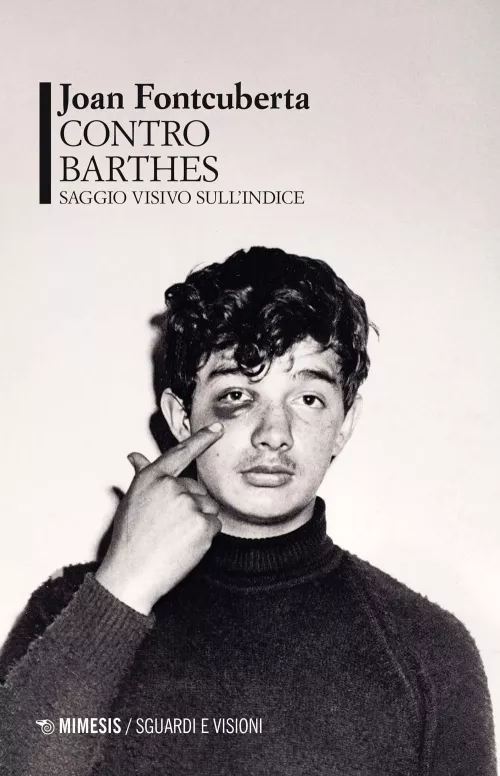

Che tale fatidico “è stato”, ovvero ça-a-été, abbia un po’ irritato Joan Fontcuberta, uno dei più importanti fotografi e critici internazionali dei nostri anni, lo dimostra il suo recente libro Contro Barthes. Saggio visivo sull’indice (Mimesis, Milano-Udine, 2023, pp. 206, € 20) dove, più che scontrarsi direttamente con la figura di questo maître-à-penser del secondo Novecento, ingaggia un corpo a corpo – una «pelle contro pelle» per usare una sua frase – con il pensiero barthesiano sulla fotografia, per andare oltre i cliché che (spesso a scapito di Barthes stesso) hanno finito per oscurarne la complessità e la ricchezza filosofica. Con il suo immancabile sense of humor Fontcuberta prende letteralmente di petto la questione “indicale” della fotografia e, oltre a un suo testo corrosivo, propone nel libro una serie di fotografie, dove – per somma ironia – vediamo davvero qualcuno che indica qualcosa con l’indice bene in vista. Si tratta di una serie di scatti, all’incirca degli anni ’70, che Fontcuberta ha raccolto del giornale messicano “Alerta” da vari fondi fotografici. Un giornale specializzato nella cronaca nera – in Messico chiamata nota roja (letteralmente “notizie rosse”) – che si concentrava su vicende violente, crimini, stupri e disastri naturali. Il motto di questo giornale, così come di tutti quelli specializzati nella nota roja, era: se non c’è sangue non c’è notizia.

La nota roja – così scrive il nostro autore – «fornisce lo spettacolo che la burocrazia e la tediosa realtà sono incapaci di offrire: uno spettacolo unico, intenso e condensato in un presente che non richiede né prequel né sequel». Spesso, in tali immagini di “Alerta”, la persona uccisa è esposta in bella vista con testa sanguinante o sfracellata, oppure con scuri fori di proiettile sul torace o sulla pancia, ben indicati da una penna o, soprattutto, da qualcuno con un indice puntato. Tutto, per quei reporter, doveva essere evidenziato con chiarezza e possibilmente presentato in primo piano. Sembra così che gli anonimi fotografi messicani abbiano tutti preso alla lettera la famosa frase di Robert Capa: «se le vostre foto non sono abbastanza buone, non siete abbastanza vicini.». Che le loro fotografie siano buone è francamente opinabile, ma che i fotografi di “Alerta” si siano avvicinati il più possibile è davvero indubitabile…

Ma, a parte tale inconfutabile passione messicana per lo spettacolo offerto da sangre y muerte, (“spettacolo” che purtroppo trova in tempi recenti occasioni ancora più favorevoli grazie al numero sovrabbondante di femminicidi e omicidi legati al narcotraffico), che cosa ci vuole dire Fontacuberta con questa sua collezione d’immagini vernacolari fatta di indici puntati? Per lui sono l’indicazione di una triplice teatralizzazione: infatti, «ogni fotografia implica la messa in scena dell’oggetto, dello sguardo e del medesimo dispositivo fotografico”. Abbiamo così la testimonianza di un fatto (un “fattaccio”) accaduto in recente passato che non si vede, ma che viene rimesso in scena invitando lo spettatore a guardare proprio là dove il dito indica. Che cosa è accaduto là? In questo caso l’“è stato” di Roland Barthes non dice francamente granché. Tali fotografie non mostrano infatti l’evento accaduto, ma solo che qualcuno sta facendo una sorta di sceneggiata a favore del fotografo. Pantomima della quale, per altro, capiremmo poco o niente se non leggessimo anche i testi che accompagnano le fotografie (ammesso che siano corretti). Già che c’è, Fontcuberta mette così pure alla berlina la fatidica idea – ripetuta da anni come un ritornello – che “un’immagine vale più di mille parole”.

Che cosa ci dice infatti la fotografia di una ragazza davanti a un muro, mentre indica, con braccio teso e indice puntato, un albero rinsecchito? Volendo ci può suggerire più di “mille parole”, ma avrebbero senso? «Forse ci mostra il suo albero preferito. Forse si rammarica del fatto che non sia sopravvissuto alla siccità. Forse indica l’albero da tagliare per fare legna» – si chiede Fontcuberta e con lui ogni spettatore incuriosito da questo “è stato” enigmatico. Certo la fantasia, davanti a tale strana immagine, può galoppare libera e spensierata in molteplici direzioni. Peccato che sul retro dell’immagine si trovi scritto: “la piccola Teresa Alemán Valdivia mostra al nostro corrispondente il luogo in cui fu violentata da suo padre il facchino Cipriano Alemán”. Insomma – commenta giustamente l’autore – «la storia non si costruisce con documenti che constatano il fatto che qualcosa è accaduto (ça-a-été: c’era una ragazzina davanti a un muro), ma attraverso l’accesso all’informazione circa ciò che è accaduto (quella ragazzina fu violentata dal padre)».

E, da parte mia, potrei anche aggiungere che, oltre all’informazione corretta della didascalia, meglio ancora sarebbe se si potesse conoscere pure il contesto o le intenzioni socio-politiche che hanno portato il fotografo a realizzare un certo tipo d’immagini e non altre. Faccio un semplice esempio: anni fa ebbi l’occasione di curare una mostra di Spyros Meletzis, il fotografo che più di ogni altro documentò la Resistenza greca, organizzata nell’entroterra del Paese nel 1942. Viste unicamente sulla base delle didascalie, per quanto precise, tali immagini offrivano una visione totalmente gloriosa della lotta antifascista. Ma, per capirle fino in fondo, occorreva sapere anche dell’altro. E cioè che il servizio fotografico in questione era stato commissionato direttamente dall’EAM (Fronte di Liberazione Nazionale) e che l’autore era un membro del Partito comunista greco. Solo allora si poteva capire che la “verità” – offerta a piene mani dalle intense fotografie di Meletzis – si trovava soprattutto nella volontà di rappresentare in modo epico, senza chiaroscuri o incertezze, la forza della Resistenza greca e i suoi obiettivi politico-sociali.

Ma torniamo al libro di Fontcuberta e alla sua preziosa, oltre che “stravagante” raccolta di fotografie tratte dal giornale messicano “Alerta”. C’è infatti una grande differenza di lettura e interpretazione se prendiamo in considerazione solo una di queste immagini oppure se le vediamo tutte assieme, nel loro reiterare quel medesimo gesto di segnalare qualcosa o qualcuno con un dito. Afferma Fontcubertta: «Come corpus iconografico, l’essenza referenziale, il denominatore comune, è il dito segnalante; mentre, prese le immagini una alla volta, l’essenza rivendicata dal fotografo è ciò che è segnalato, come referenza di ciò che è stato». Insomma, magari la fotografia non vale “più di mille parole” ma di certo – come sostiene Fontcuberta – è «un documento relativo alla propria natura ambigua», la cui interpretazione e lettura dipende da molteplici fattori: la nostra comprensione infatti cambia se vediamo una certa immagine riprodotta su un giornale o se ci viene presentata fuori contesto, se è rispettata la sequenza pensata dall’autore oppure no, e via elencando…

E qui veniamo a un altro punto dolente, sempre evidenziato dal nostro fotografo-critico: Roland Barthes, nella sua riflessione filosofica e intima sulla fotografia, vedeva nelle immagini una co-presenza di due aspetti significativi: lo studium, cioè le informazioni e i dati culturali che le accompagnano; e il punctum, ovvero ciò che punge, colpisce e ghermisce, colui che le guarda. E fin qui tutto bene, a parte il fatto che tale binomio viene spesso citato a sproposito, tanto che si è trasformato in una sorta di formula magica alla Harry Potter. Ciò che evidenzia Fontcuberta, a partire dai suoi molteplici esempi di dita puntate (compresa quella della ragazza che indica l’albero) è che, senza informazioni precise, immergendoci solo nell’“è stato” di immagini viste oltretutto fuori contesto – come fa Roland Barthes – una foto ti può pungere a vanvera, per i più svariati motivi, oppure lasciarti indifferente perché non si è capito nulla a proposito della sua genesi, delle condizioni in cui è stata creata e poi presentata.

Un piccolo esempio personale. Ho visto giorni fa la mostra dedicata alle opere di un celebre studio fotografico, attivo nella Vienna degli anni Venti e Trenta: Cabaret Vienna. L’Atelier fotografico Manassé (Mart di Rovereto, da un’idea di Vittorio Sgarbi. Progetto di Chiara Spenuso. A cura di Claudio Composti, fino al 18 giugno 2023). Visitando dunque tale mostra, sono stata incuriosita da alcuni fotomontaggi giocosi ed erotici, dove donnine nude e maliziose erano sovrastate da uomini od oggetti giganteschi. Ma sono stata davvero “punta” da tali immagini – per rimanere in tema – solo quando, alla fine del percorso espositivo, ho visto e capito – grazie a un’ultima bacheca con alcune riviste esposte – che tali fotografie facevano parte integrante di divertenti e allusivi foto-racconti, in qualche modo anticipatori dei nostri fotoromanzi. Insomma isolate, intese come opere a sé stanti, tali fotografie apparivano solo divertenti e un po’ surrealiste. Mentre, viste nel contesto originario del foto-racconto, acquisivano significati ben più stimolanti e illuminanti sia sull’immaginario erotico dell’epoca, sia sul modo con cui quell’immaginario veniva raccontato attraverso sequenze narrative con stuzzicanti fotomontaggi.

D’altra parte è lo stesso Roland Barthes a scrivere: «io sentivo che la Fotografia è un’arte poco sicura» a cui lui si avvicina solo per «sentimento» (La camera chiara. Nota sulla fotografia). Un sentimento dominato innanzitutto dal bisogno di ritrovare una fotografia della madre morta che potesse offrirsi ai suoi occhi come un emozionante e straziante “certificato di presenza” in assenza. Un desiderio di risentirne la presenza per entrare nell’immagine «cingendo con le mie braccia ciò che è morto». E proprio tale struggente desiderio ha presumibilmente spinto poi Roland Barthes a voler pensare che ogni fotografia garantisse nella sua essenza l’esistenza di questo mitico “È stato”.

Ma “purtroppo”, a partire dall’invenzione del photoshop, l’affermazione di Roland Barthes: «nella Fotografia il potere di autentificazione supera il potere di raffigurazione», andrebbe se mai rovesciata. Come si sa – e come racconta anche Fontcuberta – oggi si stanno diffondendo sempre di più software capaci di generare foto realistiche a partire dalla descrizione di oggetti o scene. Basta andare sul sito di DALL.E 2, lanciato nel 2022, per vedere le prodezze che può compiere questa machine learning: in un esempio vediamo una poltroncina con sopra un cane, che in un attimo viene sostituito da un bel gattone; in altre un astronauta che galoppa su Marte con un bianco destriero… Qui il potere di raffigurazione c’è tutto. Mentre quello di autentificazione, ammesso che ci sia, riguarda se mai il numero e la definizione delle immagini immagazzinate nella memoria di tale strumento avveniristico e un po’ inquietante.

Così, questo solenne ça-a-été, è stato messo in discussione, anzi è stato radicalmente destabilizzato anche dall’avanzare delle nuove tecnologie informatiche. Tant’è che Fontcuberta suggerisce un po’ giocosamente di trasformarlo in una locuzione interrogativa. Del resto, queste sue sono le osservazioni di un autore che – non dimentichiamolo – da sempre crea opere al confine tra verosimiglianza e finzione. Eccolo infatti dichiarare nel finale del libro: «L’immagine svolge (…) un compito cruciale, estetico ed etico, come agente rivelatore di mondi possibili. Ma non un’immagine qualunque, solo l’immagine-finzione, l’immagine antitetica alla referenzialità barthesiana.(…) L’immagine-finzione, in definitiva, favorisce il pensiero e la creazione di un mondo attuale, più plurale e meno circoscritto a un’interpretazione empirica limitata». Certo, Fontcuberta ha ragione, ma… avrà ragione del tutto? Francamente quest’affermazione mi pare un po’ troppo tassativa, troppo protesa a circoscrivere un medium che ha il pregio di essere plurale e poco disciplinato. Forse, per rispettare l’autonomia delle immagini e la libera ricezione degli spettatori, sarebbe stato più in sintonia con le sue stesse riflessioni un finale «con un testo con le virgolette incerte, con le parentesi ondeggianti». Chi scriveva così? Ma guarda! Proprio il suo “antagonista” Roland Barthes (Barthes di Roland Barthes, Einaudi, 1980), il quale desiderava scrivere i suoi ultimi testi proprio perseguendo una certa presa di distanza da ogni perentorietà teorica.

Leggi anche

Elio Grazioli, Fontcuberta. La furia delle immagini

Gigliola Foschi, Fontcuberta: il doppio bacio di Giuda

Vito Campanelli, The State of Play