Mast Foundation for Photography Grant 2018 on Industry and Work / Fotografare è saper scegliere

Cosa fotografano i giovani selezionati da una giuria internazionale per il premio “Mast Foundation for Photography Grant 2018 on Industry and Work”, assegnato dal Mast di Bologna? Cosa si vede nelle loro immagini, così distanti per provenienza e temi affrontati? Le migrazioni, la corruzione, la vita sul fiume Po, l’uso del colore nella moda. E cosa le rende simili? L’intento di mettere in discussione la realtà. Criticare, o meglio, individuare il punto critico inteso come lo spazio di una instabilità. Poiché una fotografia, sembrano suggerire i giovani fotografi, se non rappresenta anche i confini di una scelta, rimane solo una porzione morta di spazio. Non è più sufficiente chiedersi, come faceva W.J.T. Mitchell, “cosa vogliono “davvero” le immagini?”, ma cosa cerca ognuno di noi nelle immagini che produciamo e che vengono incessantemente prodotte. Poiché guardare delle fotografie non equivale ad accumulare una moltitudine di istanti ridotti alla loro unicità temporale, significa ideare connessioni fra eventi lontani e intuirne le “possibilità strutturali”: tanto la contemporaneità, quanto il futuro del non-contemporaneo, ovvero di ciò che nell’immagine, dopo lo scatto, è divenuto storia.

Cosa accade al confine tra Cile e Repubblica Dominicana? Ora lo sappiamo. L’acqua del Mediterraneo non è l’unico cimitero che accoglie uomini e donne in fuga dai loro paesi. Il progetto “The Desert” (2017) di Cristóbal Olivares (Santiago, 1988) ha per tema le migrazioni dalla Repubblica Dominicana verso il Cile, come egli racconta: “ai dominicani viene richiesto un visto speciale per entrare come turisti, e questo li rende facili prede dei trafficanti, da cui vengono sistematicamente ingannati, derubati e abusati psicologicamente e sessualmente. La maggior parte viene intercettata nel paese d’origine tramite offerte di viaggio che comprendono visti contraffatti, itinerari di dieci giorni, tra voli in aereo, bus e lunghi percorsi a piedi attraverso il deserto tra Perù, Bolivia e Cile, dove le principali minacce sono costituite da campi minati, da montagne che superano i 3800 metri di altitudine e dalle temperature estreme, sia di giorno che di notte”. Egli fotografa paesaggi e individui in momenti diversi. I paesaggi, confini naturali prima che geopolitici, sono innanzitutto posti deserti e ostili. Le persone vengono raffigurate di spalle, nascondono la propria identità. Sono al tempo stesso “iper-visibili e in-visibili”. I loro ritratti, a cui l’autore dà la parola in alcuni video presenti in mostra, sono posti sopra, di fianco o accanto alle immagini dei paesaggi. Sembra che li osservino senza uno sguardo. Dinnanzi allo spettatore vi è soltanto uno spazio vuoto. Nessuno coincide con niente. È questo il vero senso del migrare? Un perenne senso di estraneità, persino verso se stessi? Una distanza impossibile da colmare? Forse sì. La fotografia riesce a mostrarlo senza sotterfugi retorici. Il deserto ha questa forma: uno spazio senza relazioni, una fotografia vuota, una storia spesso senza salvezza.

Cristóbal Olivares, Senza titolo, dalla serie “Il deserto”, 2017 © Cristóbal Olivares.

Cristóbal Olivares, R. (38), dalla serie “Il deserto”, 2017 © Cristóbal Olivares.

E cosa accade invece a Flint nel Michigan? Lo racconta Mari Bastashevski (San Pietroburgo, 1980) che ha realizzato il progetto “Emergency Managers” (2017), con cui affronta il tema della crisi idrica della città di Flint, iniziata nel 2013-14, quando le fonti di approvvigionamento dell’acqua potabile furono trasferite da Detroit alla città stessa e al fiume Flint. La cessazione del contratto di fornitura in vigore da anni con Detroit e il passaggio a una rete propria furono progettati e realizzati in modo così sconsiderato che una parte della popolazione afroamericana fu contaminata dal piombo.

Cosa si vede nelle foto esposte? Nessuna vittima. Mari Bastashevski preferisce un differente itinerario narrativo. Le vittime, sostiene l’autrice, “sono troppo spesso trasformate artificialmente in un altro da sé posto in un stato di permanenza, uno stato che la fotografia ha contribuito a consolidare e a cui continua troppo spesso a contribuire”. Per questo non si vede chi muore. Si vede un’altra cosa: la morte. E che forma assume? Quella di una cucina spoglia, o meglio di un dittico di cucine dai colori tenui: armadietti vuoti, ambienti desolati. Semplicemente la morte è arrivata e non se ne va. Permane e occupa massicciamente lo spazio del fotogramma. Lo riempie. Lotta con i suoi confini. Forse per questo la fotografia sembra essere in grado di arginare il suo potere. O forse queste due immagini sono solo residui, rovine virtuali che provano a rilasciare la memoria di una promessa originaria.

Mari Bastashevski, Senza titolo, Asta di abitazioni, Detroit, Michigan, USA, 2017. Accesso: autorizzato da un agente immobiliare © Mari Bastashevski.

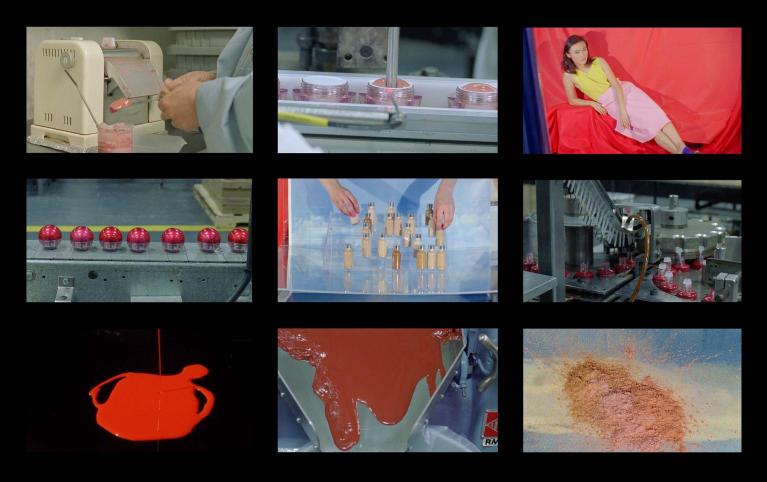

Gli altri due fotografi hanno vinto ex aequo il primo premio. Si chiamano Sara Cwynar (Vancouver, 1985) e Sohei Nishino (Hyogo, 1982). La prima ha scattato una serie di fotografie dedicate al colore e ha realizzato un cortometraggio intitolato “Colour Factory” (2017). Non c’è alcun dubbio: il colore è il luogo dei sensi e del senso. Lo si capisce immediatamente, anche se solo verso la fine una voce fuori campo afferma: “Non saprò mai come voi vedete il rosso e voi non saprete mai come lo vedo io”. Significa che lo sguardo di ognuno di noi è pura singolarità, in grado di contrapporsi al conformismo che in particolare viene imposto nel mondo della moda, orientato principalmente al genere femminile. Di quale rosso devono essere le mie labbra? È giusto che siano rosse? O meglio: voglio che lo siano? Porsi queste domande nel momento in cui si guarda il cortometraggio, significa rifiutare la standardizzazione del colore imposta dall’industria della bellezza (e non solo) e mettere in discussione qualsiasi tipo di conformismo. Cosa significa essere consumatori di colore? Cosa si consuma quando si consuma un colore? Un bene e un significato, ad esempio il rossetto e l’idea veicolata dall’oggetto: sto usando lo stesso rosso sfoggiato da Marilyn Monroe, Taylor Swift e Monica Bellucci, consumo il loro successo e la loro bellezza. Mi conformo a certi modelli femminili.

Sarah Cwynar, Colour Factory, 2017, 16 mm film trasferito su video © Sarah Cwynar.

Così come accade nelle immagini di Tracy, musa dell’artista, ritratta con estrema intensità e saturazione, su uno sfondo costituito da un’enorme griglia di colori, che esprime una sorta di fissità immutabile, una trappola rassicurante per lo sguardo. Eppure non è tutto qui. Le immagini di Sara Cwynar mostrano anche lo spazio di una possibilità: il dubbio di non volere nulla di tutto ciò.

Sarah Cwynar, Tracy, griglia (dal verde al rosso), dalla serie “La fabbrica del colore”, 2017 © Sarah Cwynar.

Infine c’è Sohei Nishino, un giapponese che fotografa il Po. “Il fiume è una sorta di figura materna per gli italiani e ha sempre svolto un ruolo importante non solo dal punto di vista culturale ma anche sul piano economico”, racconta il fotografo. Egli scatta circa 3000 fotografie e compone otto immensi collages che, a loro volta, compongono l’immagine del Po. La forma del fiume è la forma della narrazione. Un enorme serpente. Come l’acqua, che prende la forma dell’oggetto che la ospita, il fiume dà forma allo sguardo di Nishino: scorre, si muove. È un’immagine archetipica. Poiché prima di essere un fotografo, Sohei Nishino è un viaggiatore. Cammina e mentre si sposta scatta incessantemente. Occhio e movimento generano un cumulo di immagini che si trasformano nei tasselli di una mappa. Il punto di partenza per Nishino è stato il Monviso, da lì poi è sceso a Torino ed ha viaggiato per quarantacinque giorni in direzione dell’Adriatico. Il suo modo di lavorare è singolare. Non esiste un’immagine perfetta o l’istante irripetibile. Ogni fotogramma merita di sopravvivere, ogni istante è portatore di senso. Nishino sviluppa manualmente i rullini e li fissa su provini a contatto, poi taglia e smonta uno per uno i provini sviluppati e incolla ciascun pezzo su una tela immensa. Tutti i provini vengono utilizzati, nulla viene scartato. Il Po è composto da una moltitudine di immagini: uomini, piante, edifici e naturalmente l’acqua, fonte generatrice di un muto rigoglio organico.

Sohei Nishino, Pannelli Il Po, 2017 © Sohei Nishino.

“Per i buddhisti tutte le cose animate e inanimate fanno parte di un ciclo infinito di nascita, morte e rinascita (Rinne Tensho). Osservare il fiume, il mare e l’acqua significa contemplare questo ciclo infinito. (…) Il flusso dell’acqua è il flusso della vita”, afferma Nishino. Il Po è insieme l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo delle immagini che compongono il mosaico delle sue forme. Un corpo immenso. Se si sta in ascolto si possono udire i suoni delle acque del fiume, le voci dei pescatori, il silenzio del bosco. Il lavoro di Nishino è il migliore e mostra le enormi potenzialità dell’obiettivo: dare vita a un’immagine e sapersi aprire al soggetto che si fotografa, anche se nello stesso istante la mappa diventa un’immagine mentale, piuttosto che una rappresentazione oggettiva.

Infine ci si chiede cosa vogliono dirci davvero questi giovani fotografi. Che significato hanno le peregrinazioni incessanti di Nishino, il deserto di Olivares, il colore di Sara Cwynar o la morte per Mari Bastashevski? È chiaro che essi pongono ognuno di noi dinnanzi a una serie di interrogativi etici ed estetici. Se il compito dei fotografi, come scrive il curatore Urs Stahel, è quello di “mostrare l’essenziale, rilevare gli aspetti strutturali, cogliere nelle immagini il sapere astratto e l’essenza del comportamento umano – ricercare, indagare, sviluppare e produrre – fornire una rappresentazione fotografica che renda possibile e accessibile sia l’aspetto informativo che quello emozionale” della realtà, quanto di un singolo evento, qual è invece il dovere di chi guarda? È possibile considerare le immagini come il terreno su cui si dovrebbe condurre la lotta politica, il luogo di elaborazione di una nuova etica? Cosa si può ottenere con una fotografia? Cosa si può diventare attraverso di essa? Ad ognuno la sua scelta.

Mostra: “Mast Foundation for Photography Grant 2018 on Industry and Work” a cura di Urs Stahel, MAST Bologna, 31 gennaio – 1 maggio 2018