Gli ottant’anni di Leonard Cohen

Per Popular Problems, il disco con il quale Leonard Cohen ha celebrato i suoi ottant’anni, Kitty Empire sull’“Observer” ha parlato di una voce come una metropolitana che passa a molti metri sotto il suolo. In parecchie delle nove canzoni (non più di trentasei minuti, ma ognuna da assaporare) la musica è ridotta al pulsare di una tastiera elettronica punteggiato da voci femminili che intervengono per quanto è possibile a sollevare la melodia fino alla superficie.

La produzione di Patrick Leonard, già collaboratore di Madonna e qui coautore di buona parte delle musiche, non è nemmeno minimalismo, è proprio scarnificazione. Gli elementi basilari del blues, rhythm and blues, e qualche sapore country sono tutto quello che serve perché ci si possa stagliare sopra, come un soffio di vento scuro, La Voce di Leonard Cohen. Non sbaglia una parola (e quando mai?) nemmeno nelle canzoni più umili come “Did I Ever Love You”, ma soprattutto non sbaglia un’inflessione. Il modo in cui intona “My, Oh My” nella canzone omonima riscatta integralmente la sonnolenta pigrizia del brevissimo testo. Dopo aver sentito il primo “My, oh My” non vogliamo che la canzone sia diversa, e nemmeno più ricca di parole. Va bene così. Certe volte ci vogliono ottant’anni di vita anche solo per dire my, oh my.

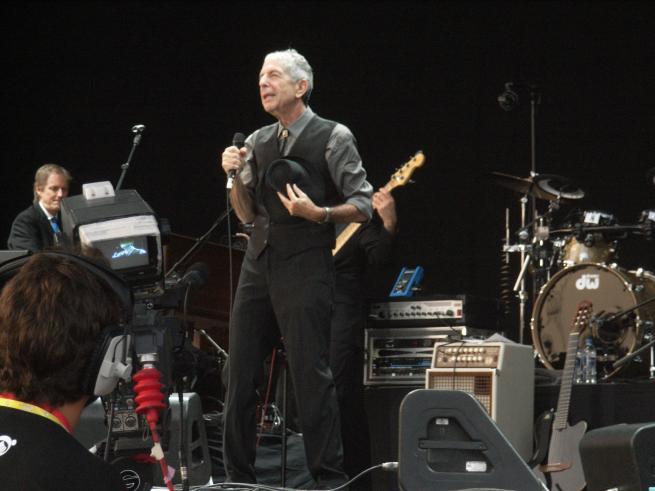

Ma nelle rimanenti canzoni Cohen è molto meno pigro, molto più all’erta e generoso di sensi e significati. Nel blues sardonico di “Slow”, dove Cohen sembra togliersi il famoso cappello a tesa davanti al fantasma di John Lee Hooker, o nell’inconfondibile tocco di pietà sincera e insieme superiore a tutto — il marchio personale dell’artista — di “Almost Like the Blues” (“Ho sentito quelle storie di zingari e di ebrei. Non c’era da annoiarsi, era quasi come il blues”). Anzi, per essere più precisi, “it was almost like da blues”. Anche per pronunciare l’articolo “the” in quel modo svagato e assoluto ci vogliono ottant’anni.

Cohen non è ancora stanco, né dell’amore né di constatare l’odio di cui il mondo è capace. In “Samson in new Orleans” evoca obliquamente l’uragano Katrina e lo stato d’assedio al quale venne sottoposta la popolazione della città nei giorni dell’inondazione del 2005. In “A Street” evoca ancora più di sbieco, e lo si capisce solo all’ultimo verso, la fine della grande ubriacatura degli anni Novanta e la tragedia dell’11 settembre 2001. E che “Nevermind” sia una dura elegia sui tradimenti reciproci che israeliani e palestinesi si infliggono a vicenda non lo comprendiamo solo dalla voce femminile che aleggia cantando “Salaam”, “pace” in arabo, ma anche da un testo che non lascia dubbi (“Non posso uccidere come fai tu. Non posso odiare, non riesco più. Mi vuoi tradire con tutti i mezzi, e ti sei messo con chi disprezzi”).

L’unica canzone di Popular Problems di cui Cohen è il solo autore è “Broken Chains”. Sappiamo da precedenti interviste che l’idea lo tormentava da decenni. Voleva uscire dal quaderno degli appunti, prendere forma, parlare. Doveva essere una canzone-poema sulla fuga degli ebrei (“Fuggito sulla riva del Mare dei Dolori, dietro a me i cavalli del Regno degli Orrori, le acque si divisero, lo spirito è passato, lontano dall’Egitto, dal Faraone addormentato”). Doveva anche essere un inno a ogni ulteriore liberazione, politica, erotica e spirituale, ma anche una meditazione sulla nuova religione nata da una costola del giudaismo. Un riferimento a Paolo sulla via di Tarso è forse nascosto nella quarta strofa: “La mia anima era oziosa e tu invece mi cercavi. Ti ho seguito da vicino, tu però non mi cambiavi. Poi mi hai fatto contemplare proprio dove sei ferito, e in ogni atomo il Nome si è spezzato”.

Cohen temeva che sarebbe risultata troppo dottrinaria, troppo preoccupata di dover dire invece che di lasciar dire. Infine l’ha scritta. Forse non era quello che voleva, ed è molto probabile che sia rimasta inferiore alla sua ispirazione. Non è trascendente come “Waiting for the Miracle” (in The Future, 1992), che indicherei come la canzone più vasta e solenne mai scritta da Cohen (se non consideriamo la celebre “Hallelujah”, s’intende), ma infine c’è. È un testamento interrotto e incompleto, ma anche in questo caso non lo vorremmo diverso.

“Viviamo in un mondo che non è perfettibile,” ha detto Cohen in un’intervista del 1993, poco prima di salire al monastero buddista di Mount Baldy per un ritiro che a fasi alterne è durato fino a pochi anni fa. “Ma c’è la consolazione di non avere una via d’uscita. Invece di guarire la ferita, trovare la medicina che funziona o la religione giusta, c’è saggezza nel sapere che non c’è scampo. È la nostra condizione e l’unica consolazione sta nell’accettarla.”

Personalmente, ho vissuto con le canzoni di Cohen fin dai primi anni ’70. Se per Dylan ho devozione, per Cohen ho gratitudine. Dylan era sempre superiore alle sue sconfitte. Cohen ti insegnava a compatire e a compatirsi (anche troppo). Dylan era una medicina eroica, Cohen era omeopatico. Si poteva prendere a piccole dosi altamente dinamizzate. Di una cosa si era certi: per quanto tu fossi disperato, non saresti mai stato disperato come lui. Dava sicurezza. Se incontrassi Dylan non saprei che cosa dirgli, mi si legherebbe la lingua. Se mi imbattessi in Cohen sono sicuro che potrei ingaggiare una conversazione. Non sulle sue canzoni. Che ne so, magari sugli studi di mistica ebraica pubblicati dal suo nonno materno, il celebre rabbino Solomon Klinitsky-Klein. Faccio per dire.

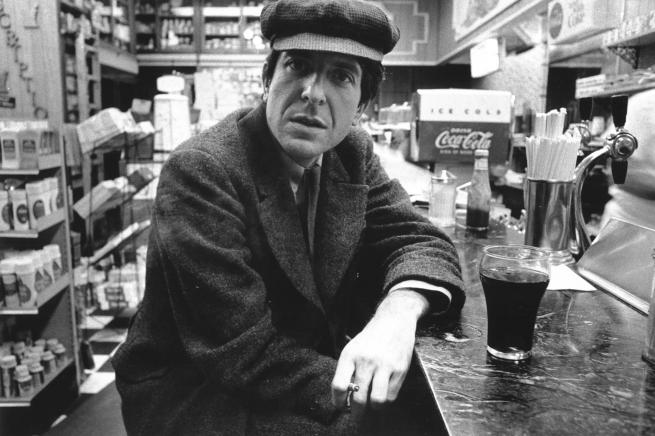

Montréal, fine anni ’80. A una cena di rispettabili docenti universitari in un ristorante della città vecchia, non lontano dal porto e dall’antica casa della pittrice e danzatrice Suzanne Verdal, ispiratrice dell’omonima “Suzanne”, una giornalista dottoranda in filosofia ci inchioda facendoci sapere casualmente di aver intervistato Cohen pochi giorni prima. Si stava parlando di strutturalismo e di decostruzionismo. Da quel momento in poi si parla solo di Cohen. Uomini e donne presenti vogliono sapere tutti i particolari, dove si è svolta l’intervista, com’era vestito Cohen, come le ha parlato e soprattutto se ci ha provato. La ragazza è bravissima; ci tiene sulla corda più che può e non ce lo dice, ne va della sua leggenda e lei lo sa.

A proposito della sua fama di seduttore, Cohen ha affermato che è l’unica cosa che gli ha fatto compagnia durante le diecimila notti che ha passato da solo. Può darsi. Di certo, l’aneddotica amorosa coheniana non sarebbe interessante se non puntasse a una verità poetica: in Cohen lo spirituale viene raggiunto solo attraverso una rigorosa mescolanza di eleganza e volgarità in cui la donna viene tanto elevata al divino quanto reificata. Come ha scritto Leon Wieseltier, Cohen non riduce la religione al sesso; piuttosto, riduce il sesso alla religione. Nel senso che la religione è nata per contenere la potenza creatrice-distruttiva del sesso, che è poi la potenza di Dio.

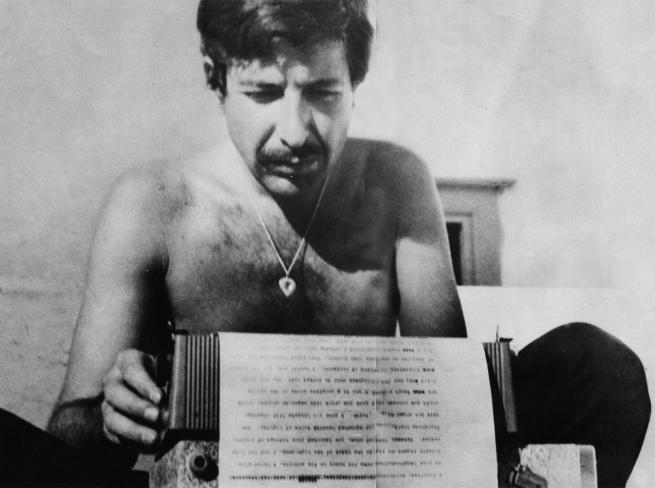

Cohen è meno imprevedibile di Dylan, meno selvatico, meno appollaiato sulla prua dell’arca di Noè. Unico a suo modo, ma meno unico. Dylan ha ricevuto il suo linguaggio da potenze sconosciute, Cohen è uno che ha studiato. Con Dylan, non si sa mai che cosa ha assimilato e che cosa ha semplicemente rubato. Con Cohen, si sa sempre da dove ha preso e che cosa ne ha fatto. Dylan si è orientato su Rimbaud e Brecht come un’antenna che capta il fulmine; Cohen ha letto García Lorca e Kavafis, Sartre e Camus. Dylan è andato a scuola da Woody Guthrie al Greystone Psychiatric Hospital ma quando ormai Guthrie non era quasi più in grado di parlare; Cohen ha imparato il modernismo letterario alla McGill University di Montréal e, di passaggio, al dipartimento d’inglese della Columbia. La sua poesia nasce sotto il segno di Saturno, non c’è dubbio, ma non sotto quello di Mercurio.

Ho vissuto a Toronto dal 1992 al 1994 e ricordo bene la sera in cui uscii dal mio appartamento in un grattacielo dello Harbourfront, davanti al lago Ontario, e a piedi, senza fretta, come quando si va a trovare un vecchio amico, andai in un teatro vicino per sedermi in platea ed esaudire finalmente il desiderio di vedere Leonard Cohen in concerto.

Erano i primi mesi del 1993 e Cohen aveva da poco pubblicato The Future. La serata fu un’esperienza giusta, appagante, non diversa da come l’aspettavo. Non esaltante, perché non aveva bisogno di esserlo. I canadesi sono persone tranquille. Non hanno i denti in fuori come gli americani, non emettono zolfo dalle narici, non devono dimostrare la loro superiorità morale, materiale e militare ogni volta che si svegliano la mattina, non pensano che Gesù Cristo stia sempre venendo sulle nubi a giudicare il mondo, non ammassano armi in cantina per prepararsi all’Apocalisse e non si credono dei falliti se il loro primo disco non vende un milione di copie.

Molti in quel teatro di Toronto erano venuti con la mia stessa disposizione d’animo, a vedere un vecchio amico. Che manco a dirlo fu un ospite impeccabile, lui e il suo splendido quanto discretissimo gruppo. La serata non avrebbe potuto essere diversa, né io l’avrei voluta differente. Non erano ancora i tempi in cui “Hallelujah” sarebbe divenuta la canzone più incisa del mondo e Cohen a settant’anni passati avrebbe riempito gli stadi. Quella sera il pubblico era venuto soprattutto per ascoltare “Suzanne”, uno strano inno nazionale non ufficiale in omaggio a una città alla quale di tanto in tanto viene voglia di separarsi dal resto del paese: Montréal, l’enclave più cattolica e più ebraica del Canada, dove la gente parla un francese che ai francesi suona bizzarro, ma che è l’unico spicchio d’Europa incuneato in una scapola dell’America.

Cohen ha colpito l’immaginazione collettiva non appena ha fatto capire al mondo, con un candore la cui sfacciataggine non ha paragoni, o forse con una sfacciataggine il cui candore non ha uguali, che la sua forza di poeta stava nel non decidersi mai tra Gerusalemme e Babilonia. O, come ha detto lui stesso in un’intervista a Jon Pareles pubblicata sul “New York Times” dell’11 ottobre 1995: “La teologia o la speculazione religiosa stanno alla vera esperienza [del divino] come la pornografia sta al fare sesso. C’è un rapporto che le lega. Entrambe producono un’eccitazione. Una delle ragioni per cui hanno questo potere è che ignorano quello che non c’entra e si concentrano su qualcosa di specifico. Circondati da troppe informazioni come siamo, per lo meno c’è una certa soddisfazione nel sapere di che cosa si sta parlando”.

L’amore è l’unico motore di riserva che possediamo, “the only engine of survival”, dice un altro verso di The Future, ma la lezione che s’impara da Cohen è che non è sufficiente invocare l’amore per considerarci salvi. L’amore è una ferita che non può essere sanata. L’arma che l’ha inferta la dovrebbe richiudere, così dicono le leggende, eppure non fa che riaprirla. L’ostentata cortesia cavalleresca, l’ossessione seduttoria, l’abbandonato inginocchiarsi davanti all’alfa e all’omega del triangolo di Venere, l’intero l’armamentario neo-trovadorico che Cohen ci ha innalzato davanti come uno specchio penitenziale non può e nemmeno vuole nascondere il suo rovescio, l’oscena, antica, gnostica rabbia contro il dio e contro la madre che ci hanno strappato dal paradiso delle pure forme impersonali per condannarci al regno della materia, della mancanza e della brama.

Il soggetto, io, tu, noi, siamo nel taglio della ferita, nel vuoto che separa i suoi margini. E se quel vuoto fosse colmato, “noi” non ci saremmo più, saremmo una sola cosa con la luce, infine riassorbita nel cuore della creazione. Questa è la sapienza che Cohen ha cercato di distillare nelle zone più pure della sua opera, in “Anthem” e in “If It Be Your Will”. Possiamo cantare tutti gli alleluia che vogliamo, ma a canzone finita ci resta la consapevolezza che è meglio riconoscere la natura insieme sublime e abietta del nostro desiderio piuttosto che diventare pazzi nel tentativo di negarlo.

Leggi anche:

Alessandro Carrera, Le grandi speranze di Bruce Springsteen