Il modo di stare al mondo di Federico Tavan

“Cê fadìa convînze la zent / che al gnò mout da vîve / a no jé fai mal a nissun – Che fatica convincere le persone che il mio modo di vivere non fa male a nessuno”. È tutto qui, in questi pochi versi scritti nel friulano di Andreis, lo sguardo liberissimo che Federico Tavan dedicava al suo stare al mondo. Lui, snobbato da tanti per la fama di matto che lo seguiva come una maledizione. Lui, che alcuni cercavano, avvicinavano, adulavano, sperando di trasformarlo in un fenomeno da baraccone da esibire in pubblico. Cucendogli addosso i panni clowneschi del poeta maledetto che ha attraversato l’inferno senza farsi accompagnare da un compiacente Virgilio.

Ma Federico Tavan non è mai sceso a patti con nessuno. “Disertore e ribelle, insofferente e dissacratore”, diceva di se stesso, non ha accettato di contrabbandare la sua poesia con uno straccio di transitorio successo. Non ha vestito i panni fasulli dell’intellettuale engagé, per poi lasciarsi mettere il guinzaglio dal primo ammaestratore di scrittori che passava dalle parti del Friuli.

“Poeta maladet? / Parcè, quant, da cui? – Poeta maledetto? Perché, quando, da chi?”, scriveva respingendo con sdegno l’aureola di martire letterario da innalzare su qualche altarino, del tutto transitorio, che gli avrebbe dedicato chi sapeva poco o niente di lui. Volendo fare della sua disgraziata vita una storiella da fotoromanzo. Una saga esotica popolata di streghe, matti, padri indifferenti, madri amatissime morte troppo in fretta. Una favola nera dominata da un destino crudele che lo lasciava invecchiare in un paesino come Andreis, del tutto indifferente al suo talento letterario: “Andreans / biei e brutz / no séi cjatîfs: / ‘e séi – Andreani belli e brutti non siete cattivi: siete”.

Al contrario, Federico Tavan non perdeva occasione per dare voce alla sua ironia. Alla visione anarchica che aveva della realtà. Sparando sberleffi in faccia a chi lo guardava come un fenomeno da baraccone.

C’erano versi in cui si incoronava da solo, con un ghigno beffardo, il più grande poeta del mondo: “Al pi grant poeta del mont / a se lascia zîn / sul sensu ca la vita. / A non cambia / la sô mitant bruta / cunchê / de nissun. – Il più grande poeta del mondo si lascia andare sul senso della vita. E non scambia la sua mica tanto brutta con quella di nessuno”.

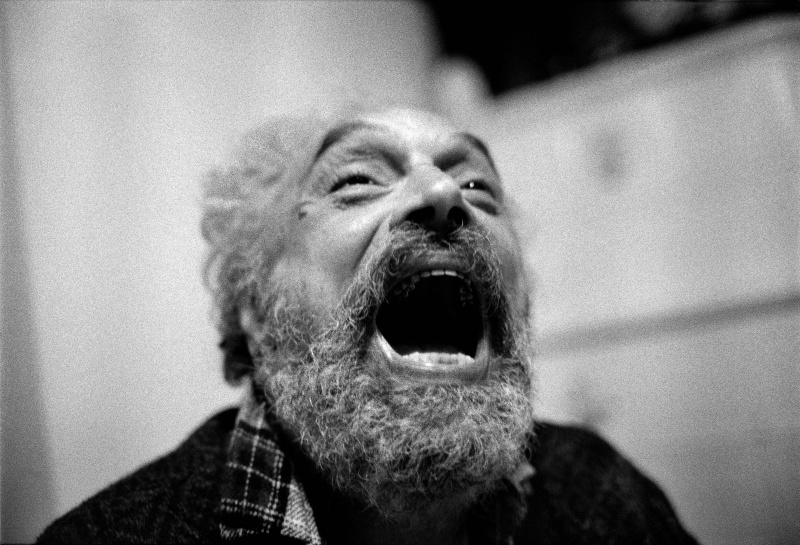

Del resto, chi ha conosciuto Tavan sa bene che il poeta di Andreis non ha mai vissuto alimentando il culto della sua poesia. Non ha accettato di recitarla con il tono curiale dei salmodisti. Lui li urlava, i versi, li faceva gorgogliare tra i denti e la lingua, li lasciava eruttare dal profondo della gola. Accompagnandoli, spesso, con quel sorriso largo, quel ridere in faccia al mondo.

Ad ascoltarlo bene, Tavan avrebbe voluto tirare una riga su tutti i fatti drammatici della sua non lunga esistenza iniziata il 5 novembre del 1949, e terminata il 7 novembre del 2013, a 64 anni: “Férmete Federico / la ploia éis passâda / i vuoe ‘i te rît / fermete / a sintî la vita / ch’a cjamina – Fermati Federico la pioggia se n’è andata, i tuoi occhi ridono, fermati ad ascoltare la vita che cammina”. Ma c’era la follia, che lo chiudeva spesso in un angolo buio. Tenuta a bada da farmaci battezzati con nomi alieni. E poi la divorante tentazione dell’alcol, che aveva rischiato di spingerlo dentro un baratro senza che lui nemmeno se ne accorgesse.

Facile immaginare che davanti a ogni pillola, capace di addomesticare la sua inquietudine, Federico recitasse una blasfema invocazione. Che lo affratellava a Dino Campana, il poeta dei Canti orfici. L’altro matto della letteratura italiana, che aveva trascorso gran parte della sua vita in manicomio: “Satana, abbi pietà del mio dolore”. Visto che Dio, prigioniero del suo siderale silenzio, non poteva servirgli affatto.

Tavan era solito scrivere poesie stando nudo davanti allo specchio. Oppure allineando parole su foglietti che cacciava nelle tasche. A volte, utilizzava le tovaglie di carta di qualche osteria, o il cartone delle scatole. I suoi versi erano come gli incantesimi dei racconti di magia, che compaiono e scompaiono a comando. E lui non si preoccupava di metterli al sicuro. Anzi, li smarriva spesso. “Tanto – ripeteva sorridendo – posso riscriverli quando voglio, anche meglio”.

Sorrisi e incubi, sogni e delusioni, luminose speranze e feroci risvegli, hanno contrappuntato la vita di Tavan. Segnando il suo cammino ancor prima che vedesse la prima luce del mondo, che emettesse un vagito in faccia a chi lo aveva aiutato a nascere. Perché ci aveva pensato una vecchia signora del paese, Giacomina, crocifissa dalla superstizione e dalla cattiveria della gente a recitare il ruolo della strega, a proferire la terribile profezia.

Un giorno, tra i banchi della chiesa di Andreis, aveva urlato a Cosette, la madre di Federico: “Nascerà un mostro, dal tuo ventre”. E la ragazza era corsa a casa, in preda al terrore. Contagiando tutta la sua famiglia con l’incrollabile certezza che mai il suo bambino avrebbe potuto avere una vita normale.

“Sì ‘e soi jò / inventat da vo – Sì, sono io, inventato da voi”. Così aveva preso forma il mostro. In un contesto familiare tutt’altro che disastrato, visto che il nonno di Tavan, per un periodo, era stato anche sindaco di Andreis. Ma i suoi genitori, e gli altri parenti, si erano convinti in fretta del destino ineluttabile di Federico. Lui sarebbe stato il matto del paese. Il mostro evocato dalla strega. “Ringrazio quelli della mia età che m’hanno dato la solitudine per diventare poeta”.

È facile rassegnarsi a diventare un emarginato, un revenant che la gente schiva per strada? Forse sì, se ti innamori della poesia a 13 anni. Se capisci che l’urlo feroce che ti scava dentro, fino al midollo, può trasformarsi in parole precise, luminose. Che hanno la cadenza della marilenghe, la lingua friulana di Andreis, “dolce come il miele”. Ma anche il suono di quell’italiano capace di regalare folgoranti visioni sulla condizione umana. Soprattutto se ti senti “fra lor d’un altra specie”, come scriveva Umberto Saba.

“Mio nipote, signora maestra, non è normale”: così la nonna aveva presentato Federico all’insegnante di prima elementare. “Non lo vede? Non vede come si gratta il viso?”. Eppure, Tavan aveva gli occhi grandi, limpidi, sognanti. Un’espressione sveglia e lo stesso patrimonio cromosomico di tutti gli altri bambini.

Altri, però, avevano dettato il copione della sua vita. “Ma dopo ‘e ve soi scjampât / E del mostru / al paron ‘e soi deventât – Ma dopo vi sono sfuggito, e sono diventato il padrone del mostro”. È stato sempre quello il destino di Tavan: cercare di restare umano, di non farsi travolgere dalla malvagità di chi non lo accettava, per riempire la solitudine con luminose speranze. Come quella di liberarsi del suo angusto perimetro di vita per andare a vivere in una grande, scintillante, distratta città come Parigi.

Lì, proprio lì, diceva al suo amico fotografo e scrittore Danilo De Marco, che gli ha dedicato centinaia di meravigliosi ritratti, puoi fare lo strano. Parlare da solo, anche urlare, senza che nessuno si giri a guardarti. Senza che ti rinchiudano, poi, dentro il recinto asfittico della follia. Magari bruciandoti il cervello con tutti gli elettroshock che aveva dovuto subire Alda Merini.

Doveva dirlo in versi, quel sogno, per nutrirlo con tutta la sua forza. “La libertât: jo a Parigi / e pò traversâ la / strada cul ros, è pò / gozâ e cjantâ, dentre / e four i bistrò, e pò / fâ spetacul da comedi / fransè dentre i / vagons del metrò / coma dentre al Luvr – La libertà: io a Parigi posso attraversare la strada se è rosso, e poi urlare e cantare dentro e fuori dai bistrò, e poi mettere in scena dentro i vagoni del metrò spettacoli da comédie française, come dentro al Louvre”.

Il suo grande sogno, Tavan, non sarebbe mai riuscito a realizzarlo. Perché la morte lo raggiungerà troppo presto, dentro il mondo stretto di Andreis. In quella casa ereditata dal nonno, tre stanze e cucina, con il letto a una piazza sola, dove pochi giorni prima aveva ricevuto la notizia che gli era stata concessa la legge Bacchelli. Dal momento che i suoi versi venivano considerati “un vanto e un lustro per il Paese”.

Di quale vanto e lustro, di quale Paese stavano parlando? Lui era “al poeta de li pantianes”. Lo scrittore che si sentiva fratello dei topacci di fogna “che mi infangano le mani”. L’uomo che non disdegnava di frequentare i luoghi che stanno “in basso”, perché gli ricordavano la sua lunga traversata dell’inferno. E, in mezzo ai reietti, agli emarginati, a chi non è servo né padrone, poteva raccontare e ascoltare “stories ch’i no fai storia – Storie che non fanno la Storia”.

Del resto, come poteva sentirsi parte di un mondo costruito sui principi incrollabili del successo, del guadagno, dell’affermazione esagerata del proprio ego, un uomo che da ragazzo aveva considerato il regalo più bello “un pimpinot de legn, un bambolotto di legno, che non costava nulla. Io e mia cugina l’abbiamo battezzato sotto una fontana. Màcheri l’abbiamo chiamato”? E poi, Federico era diventato adulto giocando sempre da solo a indiani e cowboy, facendo tutte le parti, anche quelle femminili: “Augh! e c’era lo stregone / Augh! e c’era la squaw / Augh! il generale Custer / Augh! e c’era il fortino”.

Aveva imparato a camminare controvento, fin dagli anni atroci del collegio Don Bosco di Pordenone, per non sentire gli insulti degli altri. Per schivare i loro sputi, le botte che riceveva quando chiedeva di poter condividere i giochi con gli altri ragazzi. Soltanto nella voce dei poeti riusciva a trovare consolazione. “Lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno”, gli sussurrava l’amato Giacomo Leopardi dalla vicinissima lontananza di Recanati. Mentre lo invitava a concentrare la sua attenzione su tutto ciò che “il guardo esclude”

Insieme all’autore dell’Infinito, A Silvia, Passero solitario, aveva imparato ad ascoltare dentro di sé “sovrumani silenzi”. Per trovare una voce tutta sua, che fosse capace di raccontare il destino di un uomo forse più sfortunato degli altri. Ma, alla resa dei conti, del tutto in linea con il comune male di vivere: “Al poteva capitâte anç a ti / nasce t’un pegnatón / tra žovatz e žufignes / de stries cencja prozes – Poteva capitare anche a te di nascere in un pentolone tra rospi e intrugli di streghe senza processo”.

Non era tipo da andare a bussare alla porta degli editori, Tavan. Lui scriveva versi come pugni nello stomaco, non le solite frasette dei poeti laureati. Solo negli anni Ottanta qualcuno, dalle parti di Montereale Valcellina, si era accorto che a Andreis abitava un poeta. Uno di quelli, come aveva detto Alberto Moravia nel discorso funebre pronunciato accanto alla bara di Pier Paolo Pasolini, che nascono assai di rado.

Erano stati Aldo Colonello, Rossana Paroni Bertoja, quelli del Circolo intitolato al mugnaio eretico del ‘500 Domenico Scandella detto Menocchio, a pubblicare le prime raccolte di versi di Federico. Libri ormai introvabili: prima Màcheri e Lètera, poi Da Marches a Madones e Cràceles cròceles.

E allora sì che si era sparsa in fretta la voce di quello scrittore così bravo, ma assai strano, che viveva in un paesino del Friuli, sperduto sulla carta geografica dell’Europa. E che valeva la pena andare a trovare. Magari per farsi fotografare insieme a lui, ascoltarlo declamare le sue poesie con quel vocione inimitabile.

Subito, qualcuno lo aveva paragonato a Pasolini. Soprattutto perché i suoi versi erano coraggiosamente scritti in un friulano simile a quello delle Poesie a Casarsa. Ma Tavan si era sottratto al confronto fin troppo ingombrante. E in una lunga lettera poetica indirizzata all’autore delle Ceneri di Gramsci scriveva: “Tu avevi una bella faccia da contadino / io una faccia laida da post-consumista / tu stavi a Roma e hai girato mezzo mondo / io non vado mai più in là della Molassa. / Tu giravi molto / io sto anche un anno di fila chiuso in me stesso”.

Non amava chi andava a blandirlo pensando che si può acquistare a buon prezzo l’anima di un poeta offrendogli, in cambio, qualche serata pubblica da superstar. Così, Tavan è sempre rimasto estraneo ai riti laici della società. Fedele alla sua stramba vita. “Sentivo il bisogno di perdermi nel cielo delle stelle che non muoiono”, scriveva in quei tempi di tiepida visibilità.

Oggi, a dieci anni dalla sua morte, restano i versi di un uomo che sapeva maneggiare le parole come note leggere sul pentagramma della scrittura. E che, al tempo stesso, raccontava il dolore immenso di un tormento che graffia il cuore, che non concede tregua. Che ti fa sognare a colori, e urlare l’angoscia in bianco e nero. “La mia poesia? È un temporale, girare per le strade e prendere a pugni il nulla”.

Fino alla fine, Tavan non ha mai smesso di illudersi che là fuori, oltre la soglia di casa, ci fosse qualcuno capace di sintonizzarsi con la sua vita così diversa da quella degli altri. Perché lui non aveva mai avuto paura di guardare “i umans – gli umani” dalle altezze siderali che riusciva a raggiungere a bordo della “nâf spazial”, la nave spaziale della follia.

“Lu faréstu l’amour / cu li mê poesies? – Lo faresti l’amore con le mie poesie”, chiedeva a un immaginario interlocutore disposto a frantumare la barriera che lo aveva sempre diviso dal mondo.

In fondo, Federico Tavan ha aspettato per tutta la vita qualcuno che lo liberasse dall’immensa solitudine che aveva attraversato. Soltanto allora, infatti, sarebbe riuscito a esorcizzare i suoi fantasmi. Lui, che aveva scritto quel verso commovente e bellissimo, intriso di una dolorosa, totale umanità: “Ai da stâ dentre al tiô vuoe pas jôdeme – Io devo stare dentro i tuoi occhi per vedermi”.

Poche parole gli erano bastate per esprimere ad alta voce quanto gli fosse pesato il suo ruolo di matto, mostro e poeta. Visto che lui avrebbe preferito ridere, divertirsi e cantare.

“Ringrazio / la vita /per quei / pochi / momenti buoni / che l’hanno resa degna / d’averla vissuta / e per la morte”.

Tutte le fotografie sono di Danilo de Marco

Leggi anche

Cristina Battocletti, Matto e mostro / Lo strano Federico Tavan