Cecità / Il mondo secondo Paul Shepard

Jared Diamond, in Armi, acciaio, malattie (Guns, Germs, and Steel, 1997), utilizza un frame interpretativo, quello dell’antitesi tra Paleolitico “felice” e Neolitico “problematico”, che dal best seller in poi è diventato un modello socio-culturale abbastanza popolare, molto frainteso e troppo politicizzato. Da un lato ci sarebbe il cacciatore-raccoglitore paleolitico in armonia perfetta con il proprio ecosistema, organizzato in gruppi antiautoritari ed egualitari, consumatore responsabile, sano, tendenzialmente pacifico, dall’altro c’è l’agricoltore neolitico, razziatore di terre, bestiame e schiavi, gerarchico e maschilista, guerrafondaio e vulnerabile alle epidemie.

Jared Diamond fa un discorso molto serio, documentato, complesso, attento alle sfumature ma, come spesso accade, la vulgata ha banalizzato e strumentalizzato il discorso. Discorso che, a mio parere, nonostante le critiche un po’ fuori tiro di David Graeber, regge molto bene da un punto di vista storico, scientifico e antropologico. Discorso che, se si avesse più tempo per studiare, vedremmo seriamente sviluppato già molto prima e poi molto dopo la pubblicazione del libro. Penso a Man the Hunter (1973) curato da Richard Lee e Irven De Vore, The Ecological Indian (1999) di Shepard Krech III, After the Ice (2003) di Steven Mithen o Inside the Neolithic Mind (2005) di David Lewis-Williams e David Pearce. Ma tra gli autori che si incontrano nella ricca bibliografia commentata di Armi, acciaio, malattie, che appunto si colloca nel solco di una lunga tradizione ermeneutica della preistoria della nostra specie, colpisce l’assenza di un pensatore americano che è il vero fondatore del “paradigma paleolitico”, Paul Shepard.

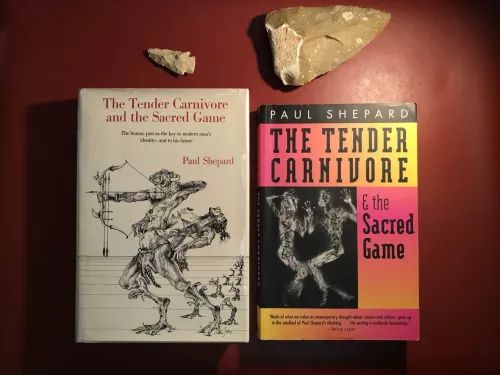

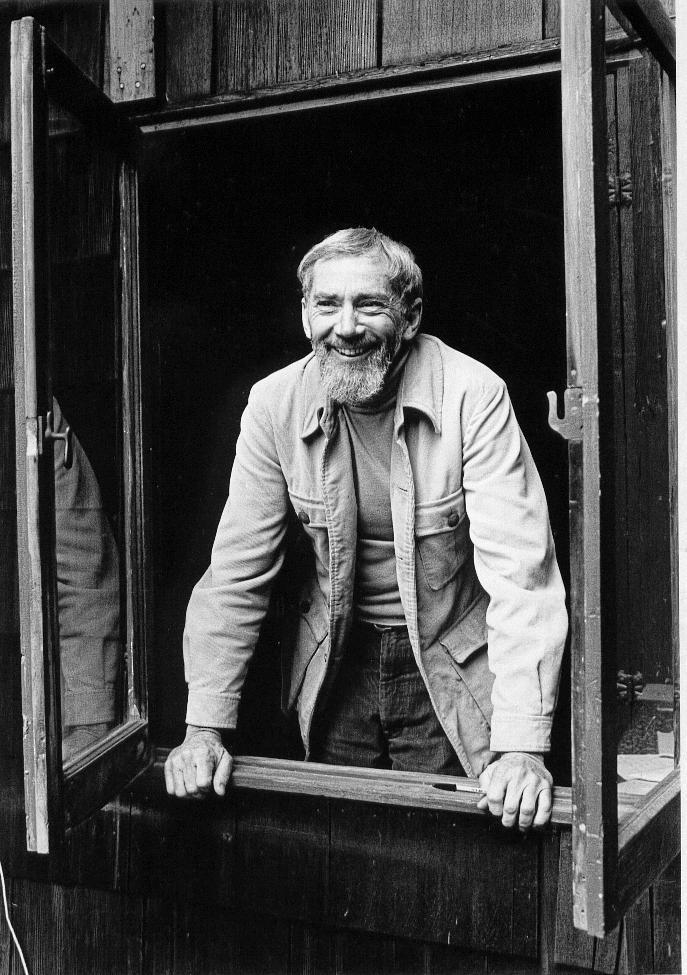

Paul Howe Shepard (1925-1996), zoologo, naturalista, ambientalista americano, ha conseguito un PhD in Conservation, Landscape Architecture, and History of Art a Yale e dal 1973 al 1994 ha insegnato Natural Philosophy and Human Ecology al Pitzer College a Los Angeles. Suoi libri principali sono Man in the Landscape. An Historic View of the Esthetics of Nature (1967), The Tender Carnivore and the Sacred Game (1973), Thinking Animals. Animals and the Development of Human Intelligence (1978), Coming Home to the Pleistocene (1998). Nonostante le sue idee su animalità e paesaggio abbiano toccato maggiormente il grande pubblico, The Tender Carnivore and the Sacred Game è il vero must-read. In questo libro visionario e profondamente ispirato, Shepard offre al lettore una diversa immagine della nostra specie e del suo lungo cammino ecologico, dal Paleolitico dei cacciatori-raccoglitori alla crisi della modernità. La sua idea è che “siamo chi eravamo”, cioè le nostre strutture biologiche, cognitive e comportamentali si sono evolute per rispondere a un ambiente naturale che oggi non esiste più. Cacciare, seguire tracce, pensare animali è ciò che ha modellato il nostro cervello durante milioni di anni di evoluzione, e non solo a livello genetico ma anche culturale. Siamo carnivori “delicati”, fragili, programmati per vivere a contatto con boschi e animali selvatici, fatti per camminare e raccontare storie, e questo passato latente, mai completamente dimenticato, è anche all’origine della nostra alienazione contemporanea. Con sguardo radicale, anticipando discorsi poi ripresi dall’attivismo ecologico e dal primitivismo, Paul Shepard sviluppa un’analisi sociale tra le più provocatorie e penetranti del nostro tempo.

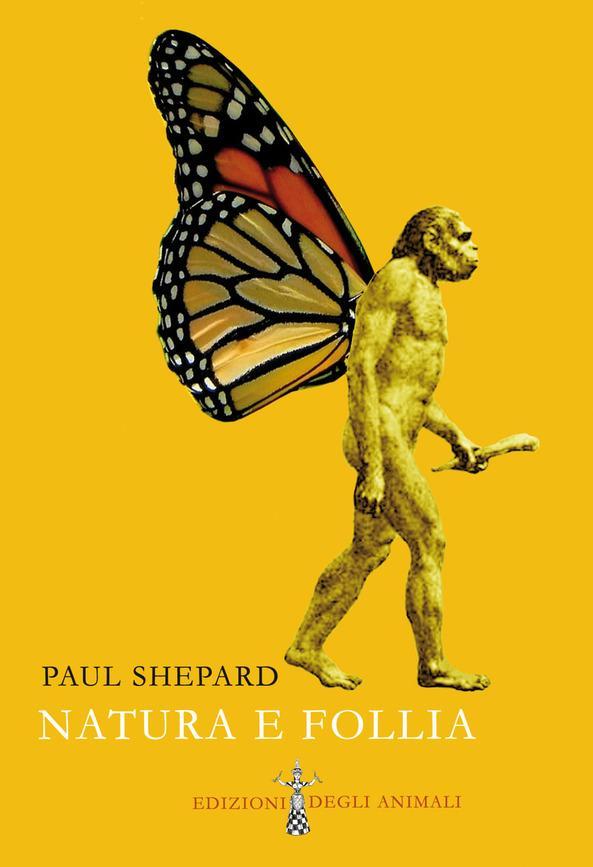

Prima di Jared Diamond e di John Zerzan, prima delle facili banalità antropologiche della paleodieta (“mangiamo come Fred Flintstone e staremo bene”) o dal vegetarianesimo evoluzionista (“non abbiamo canini da carnivori quindi non dobbiamo mangiare animali”), Paul Shepard aveva impostato il paradigma dell’opposizione paleolitici vs neolitici, cacciatori vs agricoltori, sani vs alienati, integrati vs apocalittici, in un modo così complesso e così problematico da essere presto dimenticato dal pubblico e dall’università più ingessata. Ma non completamente. Ad esempio la University of Georgia Press, nella seconda metà degli anni Novanta, ha ristampato quattro dei suoi libri più importanti, rimettendo in circolo le sue idee nella comunità scientifica, con risultati che, per quanto mi riguarda, hanno influenzato tutta la mia ricerca e carriera accademica. Poi, finalmente, a 40-50 anni dall’uscita dei suoi geniali lavori, anche l’Italia comincia ad accorgersi di lui. È il caso di Natura e follia (Nature and Madness, 1982), curato da Dominique Lestel, tradotto da Francesca Frulla, pubblicato da Edizioni degli animali nel luglio 2020, e La selvaggina sacra. Caccia, cultura, collasso (The Tender Carnivore and the Sacred Game, 1973), che dovrebbe uscire per mia cura da Meltemi a primavera 2021, nella collana “Antropologia” diretta da Andrea Staid.

Non trovo modo migliore per incuriosire il lettore se non citando a volo d’uccello due passaggi da Natura e follia: «Come gli uccelli di terra che istintivamente si mettono in viaggio per migrazioni transoceaniche, con la rassicurazione basata sull’esperienza della specie che c’è terra dall’altra parte del mare, l’organismo umano adolescente ritorna nel pericoloso terreno della percezione immatura, presupponendo che la società sia preparata a incontrare la sua necessità psichica di un nuovo approdo, cioè, che la società sia organizzata ad accompagnare questi giovani riluttanti attraverso una gestazione potente, e strettamente strutturata» (p. 108). Qui Shepard prova a gettare un ponte tra psicologia dello sviluppo e psicologia evoluzionistica, concentrandosi su fasce d’età, il bambino, l’adolescente, che raramente vengono prese in considerazione nei modelli antropologici “adulti”. Proprio come l’antropologia sociale e culturale sembra preoccuparsi di modelli sociali e culturali stabili ma quasi mai delle loro “patologie”: «In passato la nostra specie viveva (e in alcuni piccoli gruppi ancora vive) in stabile armonia con l’ambiente naturale. Ciò accadeva non perché gli uomini fossero incapaci di modificare l’ambiente in cui vivevano, o non ne avessero la prontezza, e non era nemmeno dovuto a un atteggiamento olistico o rispettoso, ma a un motivo ancora più coinvolgente e profondo. Il cambiamento incominciò tra i cinque e i diecimila anni fa, e divenne più distruttivo e meno spiegabile con il progredire della civiltà. […] A posteriori, tale cambiamento è stato spiegato in termini di necessità, o come declino degli antichi dèi. Invece, più probabilmente, fu irrazionale (sebbene non illogico) e inconscio, una sorta di fallimento di una fondamentale dimensione dell’esistenza umana, un’irrazionalità ben al di là del fraintendimento, una specie di follia» (pp. 35-36).

Troppo filosofo-scrittore per piacere agli scienziati, troppo scienziato per toccare i professori di discipline sociali e umanistiche, Paul Shepard si era costruito un poliedro epistemologico difficile da manipolare e difficile da sdoganare: primatologia e psicologia cognitiva, antropologia culturale e storia dell’arte, neuroscienze e sociobiologia ante litteram, ecologia e ambientalismo militante. In bilico tra il guru ecologista o lo scienziato eretico, in anni politicamente così connotati come quelli tra i Sessanta e gli Ottanta del Novecento, Shepard restò invece un uomo onesto, appassionato, umile, condannandosi quasi fatalmente all’oblio. Se oggi il suo lavoro intellettuale sta invece riemergendo come un flusso carsico è perché già allora aveva intercettato quel fascio di problemi globali, cognitivi e interpretativi che noi, qualche decennio dopo, avremmo chiamato Antropocene. La «specie di follia» di cui lui parla somiglia molto da vicino al «great derangement» di Amitav Ghosh, che qui in Italia abbiamo tradotto “cecità”, ma che nell’originale inglese è sì “sconvolgimento” ma anche “squilibrio mentale”. Riprendere in mano Shepard e accorgersi che è uno dei pensatori più attuali e penetranti del prossimo decennio ha qualcosa del reboot cognitivo e del manuale di sopravvivenza per il futuro. Possiamo rimpiangere di non averlo letto fin qui, ma sapere che c’è in inglese e che c’è e ci sarà in italiano è un buon inizio.