Ketty La Rocca: vivere e fotovivere

L’uomo deve comunicare per dimostrare di esistere. Soprattutto, deve riuscire a trovare il modo per farlo nella maniera più efficace possibile per convogliare nel linguaggio verbale il proprio pensiero e, forse prima ancora, la propria identità. A differenza degli animali, anch’essi intelligenti comunicatori, l’uomo ha conferito alla parola non tanto – o non solo – la possibilità della propria sopravvivenza – segnalo un pericolo, avviso che qui si trova del cibo facile da procurare, etc. – ma anche l’affermazione del proprio essere nel mondo. Questo in definitiva ci differenzia dai fiori, dalle formiche, dalle pantere: aver strutturato un linguaggio non soltanto funzionale agli aspetti primari della vita emotiva e della sopravvivenza – tra loro strettamente correlate – ma anche alla giustificazione del proprio esistere.

Ketty La Rocca è stata un’artista italiana nata a La Spezia nel 1938 e morta giovanissima ad appena trentotto anni per un tumore al cervello a Firenze, nel 1976. Artista eclettica, che ha saputo spaziare dalla performance alla video arte, passando attraverso la poesia visiva e soprattutto, tecnica che maggiormente viene omaggiata nella mostra Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975 curata da Raffaella Perna e Monica Poggi presso Camera a Torino, la fotografia.

La fotografia è declinata in varie direzioni nel percorso di La Rocca: assume carattere documentativo, per quanto riguarda le immagini che registrano le performance dell’artista; performativo, quando l’artista si ritrae a letto con una sua scultura a forma di “J” iniziando a sviscerare quelle dinamiche del rapporto io-tu che tanta importanza avranno poi nella sua poetica; espressivo, sicuramente incarnando i risultati più interessanti da un punto di vista prettamente fotografico, in quanto La Rocca va a toccare con mano e disegnare letteralmente il meccanismo della visione e della comunicazione con l’altro, sentendo necessaria una radicale semplificazione del linguaggio per regredire al gesto primario del contatto, delle mani che toccano, indicano, cercano qualcuno di estraneo da sé.

“You”, infatti, ci ripetono ossessivamente le opere di Ketty La Rocca. Il suo marchio, la sua firma eterna si annida nello slancio concettuale che l’artista ha compiuto per comprendere il significato dell’idea cui più siamo sottoposti, da cui difficilmente ci possiamo vedere liberati nonostante la sostanza incomprensibile che lo compone. Un “tu” (o forse anche “voi”, per il duplice significato che può assumere lo “you” inglese) cui l’arte e l’artista stesso vuole e deve rivolgersi.

Il bisogno stesso di percepire qualcun altro, che comunque ci rimane intrappolato addosso, sulle dita, perché siamo noi a creare quel tu a cui rivolgersi, come chimera autogenerata dalla natura stessa dell’uomo. È una tensione irrisolvibile quella di far uscire l’altro da sé per abbandonarsi davvero e finalmente raggiungerlo, toccarlo con quelle stesse dita cui vorremmo attribuire il gesto definitivo di liberazione per poter sfiorare l’altro.

Per farlo, ogni cosa si deve assoggettare al misterioso pronome, disgregarsi e dissolversi per poter abbracciarne il significato vero, intatto, da portare al nostro “altro”.

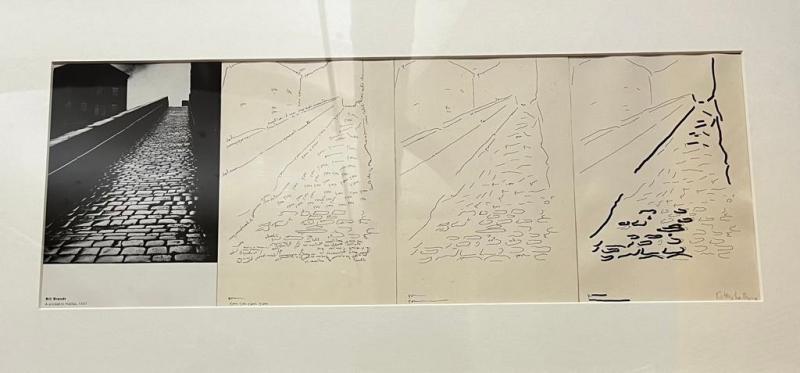

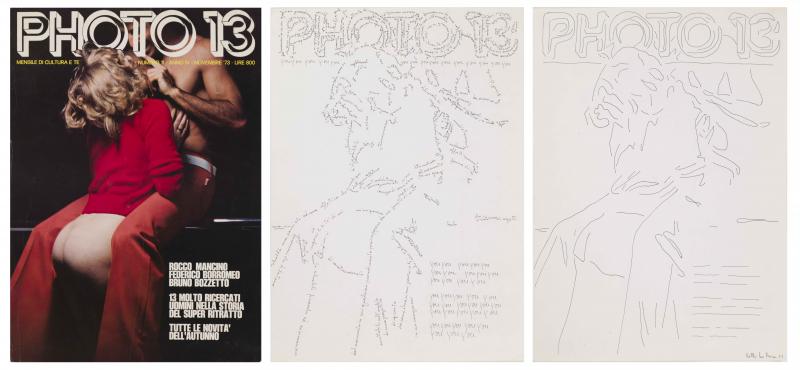

Le Riduzioni, serie di immagini in cui La Rocca parte da fotografie di autori diversi e spesso noti, come Bill Brandt o Lartigue, illustrano questo processo: la salita di pietra dell’immagine Bill Brandt, 1974, per poter essere vista e quindi, nel pensiero di La Rocca, colta linguisticamente, deve prima essere assorbita per poter diventare davvero comunicabile.

E questo accade: l’artista in primo luogo smembra l’immagine nel significato personale che in sé stessa assume, dando forma a questo senso col gesto calligrafico. Ogni contorno degli elementi che costituiscono la fotografia di partenza viene sostituito da scritte, riproponendo le medesime forme dopo che sia avvenuta una prima, privata assimilazione. La grafia rimane, infatti, oscura, piccola, indecifrabile.

È il soliloquio del soggetto che guarda l’oggetto e ne è a sua volta guardato, e ciò che ne nasce è la prima complessa masticazione delle forme e le relative corrispondenze con una coscienza – quella di La Rocca – che non ci è data possibilità di conoscere. Questa pare l’esatta trasposizione dei primi passi del meccanismo comunicativo: ogni input che viene dall’esterno viene fatto proprio dal sistema che lo riceve (un cervello umano, uno animale non umano, un sistema di intelligenza artificiale) per poi, in seconda fase, approdare al “tu” da cui l’input era partito, o un altro “tu” ancora.

Infatti, la terza immagine della sequenza di La Rocca prevede un inizio di semplificazione visiva delle forme della prima immagine, facendo apparire, sempre con una grafia nervosa e minuscola, il suo famoso “you”.

Perché è a “te” che tutto il magma di significato che l’immagine genera deve arrivare, ed è in questo “tu” che automaticamente si disperde, facendo rimanere a galla unicamente quel nuovo mondo e sconosciuto che è sempre il “tu”. Così infine La Rocca giunge a un suo personale stadio risolutivo del meccanismo “immagine – io – tu”: l’immagine di partenza viene definitivamente sintetizzata nelle linee che ne costituivano i soggetti ritratti. In questo modo il significato visivo, processato verbalmente, riconsegnato al chimerico “altro” esterno da sé, viene in definitiva semplificato del tutto e offerto all’astrazione pura cui già in partenza apparteneva.

La fotografia è in ogni sua essenza forma astratta, universale: per questo motivo è allo stesso tempo parzialmente comunicabile, sebbene con la fallacia che il linguaggio per sua natura porta con sé. L’immagine, dunque, pare contemplare la sua stessa comunicabilità laddove ritorni e venga concepita al di fuori del linguaggio, dal circuito “io-tu”, intesa cioè all’interno del suo habitat naturale in cui vive la forma ideale.

Allo stesso tempo, è proprio in questo modo che La Rocca mette tutti i pesi della bilancia solo sul secondo piatto, facendo rimanere vuoto del tutto quello in cui dovrebbe collocarsi l’autore stesso della fotografia dalla quale tutto il cammino ha avuto inizio. Dov’è Bill Brandt, in questo circuito? È davvero importante saperlo, chiederselo? Come ultima, sottile critica alla fruizione stessa dell’immagine nell’epoca di sovrabbondanza della stessa, Ketty La Rocca fa passare in sordina la pur sempre cruciale questione dell’autorialità e del ruolo che assume nel momento dell’accoglienza del fruitore finale.

L’Io, allora, dove va posto? Nelle Riduzioni, l’Io è il filtro tra l’immagine e lo “you” e sembra rappresentare la frammentazione del senso originario della visione gettato nell’aleatorietà del linguaggio, così come l’immagine stessa sarà il filtro tra la prima intenzionalità che l’ha generata (Bill Brandt) e quella del soggetto che ne fruirà secondariamente.

Come coronamento nella frastagliata e stratificata ricerca di Ketty La Rocca, che l’ha vista principalmente affacciata all’esterno, su un mondo contraddittorio e a volte ostile, invaso dalla comunicazione di massa, intriso di misoginia, una seconda strada pare che l’artista l’abbia percorsa a ritroso, tornando verso l’interno di sé stessa, del proprio modo di intendere la comunicazione, andando a calcare di nuovo (o imprimendo per la prima volta) orme che dalla letteratura al cinema, dal primo Novecento a oggi, hanno voluto sviscerare quel rito occulto che è il rapporto interpersonale. La Rocca, lo si è già detto, intravede nella semplificazione estrema una via risolutiva a questo dedalo incomprensibile: la mano, il gesto, il contatto, la stretta costellano i più alti esempi poetici dell’artista.

Le Craniologie, nate dall’inasprirsi della malattia, gettano un fascio di luce intensa sull’intimo di La Rocca, la stessa che fa convogliare nel simbolo della sua diagnosi tragica – la radiografia – il senso del suo cammino: all’interno del bianco cranio registrato ai raggi x l’artista inserisce quel gesto primordiale su cui l’intero esistere potrebbe (e forse dovrebbe) basarsi. Il pugno, l’indice dritto conficcati nella cavità luminosa, fonte di un male inarrestabile, fanno di un caso esemplare lo spirito generale del vivere e del tentativo di relazionarsi con l’altro, dimentico contemporaneamente del suo stesso, imminente morire.

Il gesto si trova anche al centro del libro d’artista In principio erat del 1971, esile pamphlet visivo in cui le mani dell’artista incarnano il suo messaggio principale, il primo e ultimo comandamento che consacreranno l’artista alla Biennale di Venezia e nella storia dell’arte del secondo Novecento.

Il sottofondo musicale del percorso della mostra e in particolare del suo ultimo tratto, dedicato appunto alle immagini contenute nel libro d’artista, potrebbe essere lo stridore monotono di qualche corda di chitarra elettrica e senza echi, lo strappo sincopato e ipnotico che la sperimentazione musicale di quegli stessi anni generava per comunicare la stessa tragica impossibilità di conoscere il segreto linguistico, mentale, consciamente cognitivo che ci lega all’altro, al mondo, a noi stessi.

Le mani di La Rocca ripercorrono la storia dell’uomo, così come chiunque dovrebbe forse fare: intrecciate tra di loro, strette nella morsa di altre mani, sole, sovrapposte alla ricerca di una forma che possa soddisfare il desiderio di toccarsi in un certo, specifico e sconosciuto modo, l’alfabeto dei gesti è ricondotto all’esiguità delle funzioni che l’uomo attribuisce loro, al non sapere quasi cosa farsene.

Le mani sono immerse nel nero, sospese nel vuoto cui si destinano i soggetti elevati a simbolo, costellando il piccolo trattato che si esaurisce concludendo la sua stessa premessa: in una vacuità dispersa è destinato quell’intendere semplificato che troppe poche volte viene ammesso e conosciuto, e che potrebbe essere l’ancora di una salvezza che non si sa se cercare, né tantomeno come, e che potrebbe staccare definitivamente lo “you” dall’ultimo strato di pelle per farlo (foto)vivere definitivamente in una forma propria.

Leggi anche

Carlotta Sylos Calò, Ketty La Rocca. Nuovi studi

Daniela Voso, Se l'avanguardia incontra il popolo