Festival di Cannes I / Il cinema… tra la maman e la putain

È senz’altro uno dei più indecifrabili ed enigmatici film della carriera di Philippe Garrel: Les Ministères de l’art, realizzato per la televisione francese nel 1988 è un documentario di poco meno di un’ora che si propone di fare uno dei più classici atti di periodizzazione. È infatti un film che prova a mostrare, o a delimitare, una generazione di registi francesi (o per meglio dire, gravitanti attorno al cinema francese dato che vi sono anche un tedesco e una belga) che pur richiamandosi all’evento della Nouvelle Vague ne sono in qualche modo conseguenti. Ci sono interviste a Benoît Jacquot, Werner Schroeter e André Téchiné; ci sono le due sequenze di Elle a passé tant d’heures sous les sunlights dello stesso Garrel con Chantel Akerman e Jacques Doillon; c’è Brigitte Sy al Louvre; ci sono un giovanissimo Leos Carax e Juliet Berto; e poi una strana scena dove, prima Philippe Garrel e poi Jean-Pierre Léaud recitano un enigmatico testo sul cinema, parola per parola, ripetendolo prima uno e poi l’altro. Si tratta in realtà di un intervento di Jean Eustache, pronunciato nel 1977 in un programma radiofonico di France Culture chiamato “Le Cinéma des Cinéastes” con Claude-Jean Philippe. Perché l’unico altro regista presente nel film, che in effetti non appartiene a quella generazione (è di 10 anni più vecchio di Philippe Garrel, nonché di tutti gli altri) è proprio Jean Eustache.

Eustache morì suicida nel 1981 con un gesto plateale e in un certo senso anche teatrale (registrò su un magnetofono gli ultimi minuti della sua vita) ed è preso da Garrel come padre (morto, quindi simbolico) per quella che lui vorrebbe che fosse una generazione, ma che forse non si è mai percepita come tale. Durante il film – che non ha un filo narrativo e che forse anche per questo risulta essere composto da una serie di riflessioni sconnesse e senza un vero ordine – Garrel sottopone spesso ai suoi interlocutori delle domande sul loro rapporto con il cinema di Jean Eustache e soprattutto e con il suo film più famoso, ovvero La Maman e la putain del 1973. È come se tutti questi registi, interpellati sul loro modo di fare cinema, non potessero esimersi, secondo Philippe Garrel, dal confronto con questo film. È forse questo il film capostipite della generazione successiva alla Nouvelle Vague? È davvero questo – come sembra dire implicitamente Garrel in Les Ministères de l’art – il punto di riferimento del cinema francese ed europeo che viene dopo l’evento spartiacque della storia del cinema del Novecento, quello che ha diviso il secolo in un prima e in un dopo? E poi, provando a portare ancora più in là le domande implicite del film: è La Maman et la putain il film emblematico di quello che è avvenuto dopo l’ultima grande avanguardia della storia del cinema, quella che in un certo senso ha posto le condizioni della modernità cinematografica? Ma che cosa c’è dopo il modernismo cinematografico?

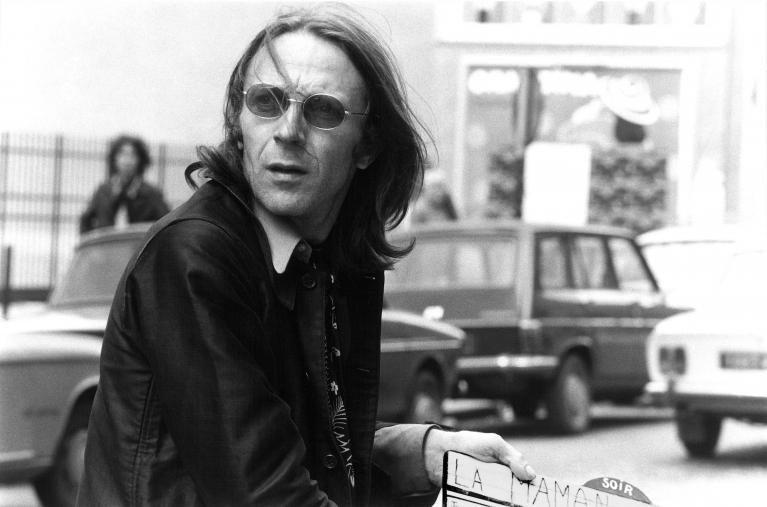

Jean Eustache

Ci piace iniziare con questi interrogativi la nostra serie di articoli sul Festival di Cannes di quest’anno proprio perché la prima proiezione di quest’edizione (prima ancora del film d’apertura, Coupez! di Michel Hazanavicius) è stata la versione restaurata in 4K de La Maman et la putain di Jean Eustache che la Les Films du Losange ha deciso di re-distribuire nei cinema francesi successivamente alla presentazione a Cannes. Non sappiamo se vi siano dei significati impliciti nel decidere di far aprire il festival a questo film – probabilmente no, dato che è sempre più raro che una programmazione festivaliera abbia velleità teoriche di questo tipo. Ma certo è che i film creano connessioni e – perché no? – anche pensiero, di per sé, indipendentemente dalle scelte di registi, curatori, programmatori, e a maggior ragione presidenti e amministratori. E La Maman et la putain svetta ancora oggi nel 2022 come un film di rara inclassificabilità. Persino disturbante per come riuscì a mostrare a soli cinque anni dal Sessantotto e a poco meno di quindici dall’inizio della Nouvelle Vague, il lato dark e disincantato di quella sequenza storica, dove più che le idealità e l’ottimismo della trasformazione, la facevano da padrone la pulsione di morte e una sessualità che era sempre più espressione di un godimento individuale più che di una liberazione dei costumi.

Nel 1973, quando venne presentato a Cannes, vinse il Grand Prix Speciale della Giuria, ma già allora non mancarono le critiche, come quella di Gilles Jacob (che poi diventerà Presidente del Festival di Cannes del 2001 al 2014), che alla presenza dello stesso Eustache lo definì un “film di merda, non-girato da un non-regista e interpretato da un non-attore.” Sul film poi aleggiava il sospetto di simpatie reazionarie, non solo per il modo con cui veniva rappresentata la sessualità o per una vicenda di fatto individualista, ma anche per alcuni passaggi dove i personaggi esprimevano posizioni ambigue sull’aborto, raccontavano di violenze domestiche o addirittura si macchiavano di un peccato indelebile per la sinistra dell’epoca: prendevano in giro Jean-Paul Sartre!

Il film in effetti non ha nulla delle comunità insorgenti del maggio francese, ma adotta semmai il punto di vista del disincanto individuale di chi vive nel momento del ritorno all’ordine, dove le strade si sono svuotate da ogni spinta utopica e dove a mancare è proprio l’aspettativa di un futuro rivoluzionario. Il tempo del film è quello bloccato, di una vita che ha la dimensione della giornata che si ripete sempre uguale a sé stessa. Il protagonista Alexandre è un perdigiorno che non lavora e si vanta di non farlo. All’inizio del film viene lasciato dalla sua ragazza Gilberte (e quindi anche la temporalità potenzialmente progressiva della relazione viene messa da parte) e la sua vita si divide tra una convivenza “aperta” si direbbe oggi, con una donna più grande di lui che di fatto lo mantiene, e le giornate spese al bar con amici. Quando al Cafè Flore incontra Veronika, un’infermiera sessualmente disinibita e vagamente malinconica, ne nasce una storia d’amore che inevitabilmente va a interferire sia con la sua vita che con la sua relazione con Marie.

Tuttavia se l’incontro d’amore andrà a urtare e a mettere in discussione l’equilibrio della vita di Alexandre non è chiaro, e il film decide di non sciogliere questo nodo. Perché La Maman et la putain non si costruisce sullo svolgimento narrativo né sull’introspezione dei personaggi, che anzi rimangono per tutto il film (per altro di quasi quattro ore) opachi e in superficie, quanto sulla manifestazione di una parola che non si traduce mai in identificazione e biografia, ma che rimane semmai al livello dell’enunciato impersonale (Alexandre è un flusso continuo di parole, che però non si tramutano mai in un’articolazione senso-motoria, per usare i termini di Deleuze).

Non è un caso che il titolo stesso faccia riferimento al più classico dei fantasmi nevrotici ossessivi maschili: quello dell’impossibilità di decidere tra le due partner, tra quella che si ama e quella che si desidera sessualmente. Che è poi la matrice di tutte le indecisioni tipiche della nevrosi ossessiva: il sintomo per eccellenza (maschile, è bene ripeterlo) dove il tempo rimane bloccato su sé stesso e non riesce più a tramutarsi in un percorso di narrazione soggettiva. È in effetti un cinema dove la narrazione si trova costantemente messa in scacco (sia per via del fiume di parole di Alexandre, che anche sul versante femminile per la malinconica contemplatività di Veronika, il cui desiderio rimane un enigma fino alla fine).

Eppure il cinema di Eustache, e in particolar modo questo film, è un cinema sfacciatamente di parola, come per altro sappiamo dai numerosi aneddoti di lavorazione dove si racconta di un regista ossessionato dall’assoluta fedeltà alla pagina scritta della sceneggiatura. Eppure siamo mille miglia lontani dal cinema iper-scritto di oggi che, trainato dalla serialità televisiva, fa dell’introspezione psicologia una regola impossibile da trasgredire (pena la perdita d’attenzione dello spettatore, distratto dai cellulari e sfinito dall’allungamento costante della giornata lavorativa).

Come disse Eustache: “In linea di principio, penso che il pubblico debba saperne un po’ meno dei personaggi e, per così dire, mettersi sulle loro tracce. La narrazione deve mantenere una certa distanziazione. Non credo all’illusione della partecipazione, ai grandi ritratti dipinti nei primi dieci minuti del film. Per quanto mi riguarda, la conoscenza dei personaggi deve procedere di pari passo con la conoscenza del film. È un metodo che esige l’abbandono di molti pregiudizi e la disponibilità a percorrere nuove vie.”

Eppure dietro a questa poetica distanziante e così centrata sulla parola c’è tutt’altro che freddezza e teoreticismo. Anzi, è noto come il film sia direttamente ispirato alle vicende biografiche di Jean Eustache (con un procedimento che verrà ripreso alla lettera anche da Philippe Garrel), alla fine della sua relazione con Françoise Lebrun, alla sua vita con Catherine Garnier e al suo amore per Marinka Matuszewski.

Forse è per quello che il tentativo, un po’ impacciato, di Philippe Garrel, di partire da Jean Eustache per fare di un gruppo di cineasti nati tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento “una generazione” era destinato a fallire. Perché quello che prende corpo in Francia tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta (e poi acquisisce sempre più importanza negli Ottanta) è un cinema che più che parlare di un progetto di poetica coeso (come è sempre stato nelle avanguardie moderniste, riunite da manifesti programmatici, o nel caso della Nouvelle Vague da una pratica critica comune sui Cahiers o su altre riviste analoghe) parla delle proprie ossessioni individuali.

È insomma un cinema che ha a che fare con il proprio sintomo, e che ha più dimestichezza a vedere il baratro del godimento e il fondo oscuro della soggettività che non la dimensione del collettivo. Non è un caso che Gilles Deleuze (che avrebbe dovuto partecipare a Les Ministères de l’art, ma che poi all’ultimo rifiutò) fu uno dei primi a “riunire” questa generazione nel capitolo 8 alla fine di L’immagine-tempo dedicato a “Cinema, corpo e cervello, pensiero.” È in questo che il film di Jean Eustache rischia di essere ancora oggi, così rilevante: nell’epoca della crisi dell’immaginazione utopica e dell’apparente eternità capitalista (che ha sostituito il tempo con lo spazio), questo cinema di quasi cinquant’anni fa rischia di essere molto più contemporaneo della gran parte di quello che popola le nostre piattaforme di streaming.

Tutte le immagini sono di Bernard Prim.