Centenario / Jurij Lotman: la cultura e l'esplosione

Pensare – e ripensare – la cultura russa appare oggi un dovere civile e morale. Anche come eventuale specchio da puntare su noi stessi, giusto per rifrangere, problematizzandole, ogni semplificazione congiunturale, ogni idea ricevuta, ogni immagine stereotipa improvvisata dai media e rimbalzata nella vita quotidiana. E lì gli anniversari, arbitrari come il linguaggio che ne parla, aiutano. Misurano le distanze e insieme riattualizzano, favoriscono la memoria o, forse, la creano. Tutto insomma fuorché la cancel culture.

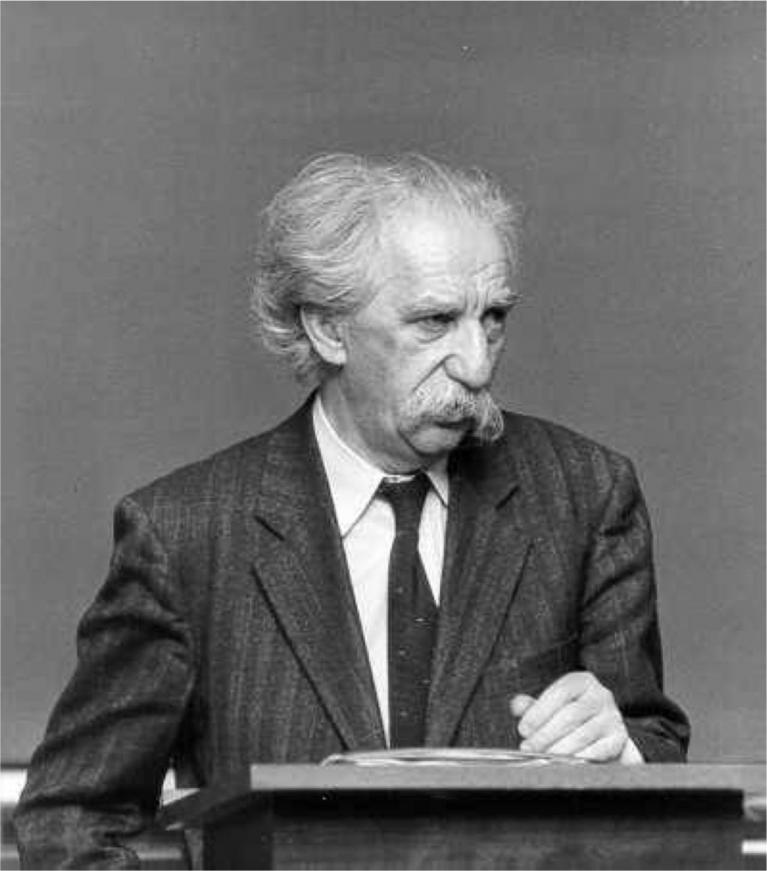

Va allora celebrato con rispetto e curiosità il centenario della nascita di Jurij Michajlovič Lotman – caduto il 28 febbraio scorso –, fra i più geniali intellettuali del Novecento: storico della cultura russa, appunto, critico letterario, teorico delle arti (teatro, poesia, cinema, pittura, architettura, fumetto etc.), fondatore della semiotica della cultura e, per questo, semiologo tout court. Nato nel ’22 a Pietrogrado (poi Leningrado, poi San Pietroburgo), Lotman ha per maestri figure di spicco come Vladimir Propp e Boris Eichenbaum, legge gli altri formalisti (Jakobson, Sklovskij, Tomaševskij etc.) ma anche il chimico Mendeleev e il biologo Vladimir Vernadskij, dal quale riprenderà, tempo dopo, alcune idee portanti sul basilare dinamismo delle culture. Si laurea a pieni voti e parte per la Seconda Guerra, alla fine della quale, ferito pesantemente, viene premiato con l’Ordine della stella rossa. Di origine ebraica (cosa mal vista da Stalin) e di fede formalista (Trockij in persona aveva tacciato l’Opojaz di propaganda anticomunista), Jurij Lotman non ha vita facile in università, e fa fatica ad avviare gli studi dottorali.

Finisce così a Tartu, piccola e sperduta cittadina dell’Estonia, dove all’inizio degli anni Sessanta fonda la prima scuola e la prima rivista di semiotica del mondo, che dirigerà con alterne vicende fino alla fine dei suoi giorni, nell’ottobre del ’93. A poco a poco, con mezzi di fortuna e spesso per frammenti, le sue opere – La struttura del testo poetico, Tipologia della cultura, Semiotica del cinema, Testo e contesto, Da Rousseau a Tolstoj… – arrivano in Occidente, e vengono salutate come una versione dello strutturalismo ripensata entro il canone del marxismo sovietico, una specie di scienza dei segni innaffiata di concretezza storica e materialismo economicista. Nulla di più sbagliato.

Piccoletto, enormi baffoni, occhi scintillanti, chi lo ha conosciuto non ha potuto non paragonarlo al personaggio di Asterix, del quale aveva, oltre alla furbizia, la semplicità ancestrale e tutta l’infinita sobrietà dei grandi. Alla fine degli anni Ottanta, ormai arcifamoso nel mondo accademico, riesce a oltrepassare la cortina di ferro e fa alcune conferenze anche in Italia. In una di quelle occasioni, dovendolo riaccompagnare in albergo (oltre il russo parlava correntemente il tedesco e solo un po’ di francese), qualcuno si scusa di accoglierlo in una Cinquecento sgarrupata; e lui – perplesso – risponde che la sua auto è ben più piccola ma trasporta egregiamente i cinque membri della famiglia e il grosso cane pastore.

Aneddoto in sé banale, che rende ben conto dello stile rigoroso che lo aveva sempre e comunque contraddistinto, e che si ritrova in modo anche più palese nei suoi scritti. Sono testi che vanno letti con calma, attenzione, pazienza; non certo perché complessi o esoterici ma proprio per il motivo contrario: perché sono di una limpidezza disarmante, di una chiarezza solare – dietro cui però si rivela una densità semantica e una profondità di pensiero non comuni.

A rileggerli, si ritrovano cose nuove, anche a distanza di anni. Come ben testimoniano i tre volumi appena riediti in Italia in occasione del centenario: La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti (La nave di Teseo, pp. 300, € 20), con introduzione di Simonetta Salvestroni e postfazione di Franciscu Sedda (uno dei più attenti studiosi di Lotman nel nostro Paese); La cultura e l’esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità (Mimesis, pp. 236, € 20), con due testi di Jorge Lozano; Il girotondo delle muse. Semiotica delle arti (Bompiani, pp. 368, € 22), curato e introdotto da Silvia Burini, edizione pressoché raddoppiata rispetto alla precedente, dunque con molte cose inedite di straordinario interesse. Tre libri che grosso modo possiamo collocare nella seconda fase della sua carriera, quando Lotman si distacca dalla teoria dell’informazione di Shannon e Weaver e dalle rigidità di certo formalismo interessato più alle singole opere che non ai loro sfondi antropologici, per orientarsi verso una visione assai più dinamica delle organizzazioni culturali, e proponendo – sulla scia della biosfera di Vernadskij – l’idea di una ‘semiosfera’ dove segni, testi, linguaggi si parlano fra loro, formandosi e trasformandosi vicendevolmente. Passando così, per dirla in breve, da una visione meccanicistica e una organicista della cultura e dei sistemi di significazione che la costituiscono.

C’è anche una componente tattica, se non strategica, dietro questo gioco fra essere e apparire che caratterizza il suo stile asciutto e definitorio, elementare e densissimo. Per sopravvivere in URSS, per quanto alla sua periferia, era necessario a Lotman dissimulare il suo radicale pansemiotismo con una terminologia apparentemente neutra, se non simile a quella degli apparati istituzionali del sapere sovietico, la quale viene ribaltata di senso o comunque fortemente reinterpretata. Così, più che di ‘sistemi di segni’ Lotman usa l’espressione ‘sistemi di modellizzazione’, ma di significazione sta comunque parlando; adopera correntemente parole come ‘struttura’ e ‘sovrastruttura’, ma conferisce loro significati molto lontani dal materialismo dialettico; e, soprattutto, non cessa di parlare di ‘contesto’, termine passe-partout nella storia letteraria tradizionale, che reinterpreta completamente. Nella scrittura di Lotman ogni termine, ogni espressione idiomatica, ogni discorso sono misurati, nel doppio senso del termine: se ne prendono le misure ma, anche, vengono tenuti (a prima vista) in retroguardia. Di modo che ciò che sembra enunciazione semplicistica è fortissima rivoluzione di idee e di modelli interpretativi. Da qui la necessità di leggerlo con attenzione, certi della ricompensa a cui tale sforzo porterà.

Così ad esempio per Lotman la nozione di contesto è cosa assai diversa da quello che ci inculcavano a scuola, e che molta critica letteraria e artistica spesso tuttora adopera quando non ha di meglio da dire. Esso non è l’esteriorità dell’opera d’arte, ciò che sta fuori di essa senza averne le proprietà specifiche, come ad esempio la psicologia dell’autore o la situazione storico-culturale, per non dire delle famigerate determinazioni socio-economiche, di quella sedicente ‘struttura’ che Engels, bontà sua, considerava come la spiegazione ‘in ultima istanza’ d’ogni fenomeno ideale, cioè culturale. Metterla così vuol dire, spesso anche inconsapevolmente e comunque dispoticamente, pensare che da un lato c’è l’opera, regno della fantasia e della finzione, e dall’altro la realtà, fatta di corpi e di cose, la vita vera, la concretezza dell’esistenza tanto quotidiana quanto storica. Quella che consideriamo come ‘realtà’, e che nominiamo come contesto, spiega invece Lotman, ha anch’essa uno spessore semiotico, c’è in quanto ha per noi un significato, un senso, un’importanza, un valore. È insomma una realtà significativa, nel bene come nel male.

Per questa ragione il contesto, molto semplicemente, è fatto da tutti gli altri testi che generano il testo di partenza o, che è lo stesso, da tutti quelli che a sua volta esso genera. Uscendo da un testo, se ne incontrano tanti altri, che hanno pari dignità del primo ma diversa natura, sono eterogenei rispetto a esso (spesso non sono detti dal medesimo linguaggio), avendo anch’essi una significatività. Così, per esempio, la vita dell’autore o il suo gruppo di appartenenza hanno una qualche esistenza solo perché detti e ridetti in forma testuale, magari non linguistica o letteraria, ma comunque semiotica; usano altri sistemi di significazione: gli emblemi, l’abbigliamento, il cibo, la teatralità dei rituali, il comportamento quotidiano, tutto insomma. Altrimenti queste dimensioni esistenziali e storiche, psicologiche e sociali restano pura materia inerte, roba senza senso, realtà non conoscibili. Lotman, senza saperlo, sposa in questo il celebre detto di Jacques Derrida secondo cui “il n’y a pas de hors-texte”, non c’è un fuori-testo: nel senso che la supposta realtà extra-testuale non esiste se non sotto forma testuale, cioè semiotica. Il mondo che sta fuori dalla lingua è il contenuto di un’altra lingua: altrimenti sarebbe non soltanto inconoscibile ma anche impraticabile. È in questo modo – suggerisce Lotman fra le righe – che si scansa il determinismo della dialettica marxista (sempre pronto a distinguere a priori, sborone, fra ciò che è importante e ciò che non lo è) senza per questo cadere nel relativismo dove tutto è identico a tutto: nella semiosfera i testi non sono affatto tutti uguali, e acquistano senso e valore nell’incontro e nel dialogo, nel conflitto e nella reciproca traduzione. La negoziazione è la costante, l’asimmetria la base, l’imprevedibilità la direzione di marcia, il futuro il valore primario.

Ecco in estrema sintesi il pansemiotismo lotmaniano, fortunatamente (fortunosamente) non inteso dal regime sovietico nelle sue forti conseguenze teoriche, estetiche, etiche e politiche. Ma Lotman, come i tre libri in questione mostrano molto bene, non lo enuncia quasi mai direttamente, né tantomeno ne esplicita gli esiti. Piuttosto lo fa scaturire grazie all’analisi di alcuni specifici linguaggi, testi, opere, espedienti retorici. Uno dei refrain che torna nei suoi scritti – e che non si spiegherebbe se non alla luce di tali assunzioni concettuali di fondo – è per esempio quello del ‘testo nel testo’, a prima vista puro escamotage letterario (io racconto che egli racconta che quell’altro racconta…), scenico (il metateatro) o cinematografico (il film sul film) come anche folklorico (le fiabe formulari), pittorico (la cornice come parte del quadro) e così via. In realtà, secondo Lotman, la dinamica della cultura funziona esattamente così, dicendo i testi in – e con – altri testi, cioè traducendoli e, così facendo, producendo nuovi significati, nuovi valori, aprendosi insomma al futuro.

Fra il singolo testo e l’intera cultura non c’è una relazione di rappresentazione ma di omologia: un testo dice la cultura nel suo complesso (l’Infinito di Leopardi o l’Eugenij Onegin di Puskin sono il Romanticismo) così come quella cultura lo rende possibile, a patto di tradurlo e ritradurlo, cogliendo volta per volta in esso aspetti diversi, contenuti nuovi, aperture non immaginate prima. Puntare l’attenzione sul testo nel testo è descrivere le dinamiche interne alla semiosfera, la loro costitutiva imprevedibilità: altro che teoria del riflesso, determinazioni previste in anticipo. Studiare il meccanismo dello specchio, il cosiddetto enantiomorfismo da cui non a caso siamo partiti, è il miglior modo per confutare l’estetica ortodossa del secondo Lukács e dei suoi innumerevoli seguaci.

Gabinetto delle curiosità di Georg Hainz.

Uno dei momenti più incisivi, nell’opera di Lotman, di questa strategia atta ad analizzare il piccolo per pensare in grande è il breve, formidabile saggio sulle nature morte contenuto nel Girotondo delle muse (a proposito, le muse fanno sempre il girotondo: non stanno ognuna per i fatti propri). Questo genere pittorico, generalmente considerato minore nella storia dell’arte, emerge nei periodi in cui, nota Lotman, la pittura conosce periodi di crisi (come nel barocco o nelle avanguardie storiche), ossia giusto quando si rende necessaria una riflessione sul suo stesso linguaggio. La natura morta, in tal modo, non si limita a rappresentare delle cose (le quali spesso, fra l’altro, sono prodotti di arti applicate, dunque arti nell’arte) ma pone il problema del loro statuto semiotico, e dunque della relazione fra le parole (o in generale i segni) e le cose. Quelle cose lì nel quadro sono soltanto cose? Ovviamente no: sono segni che dicono di essere cose e non segni. Lotman fa l’esempio del Gabinetto delle curiosità di Georg Hainz dove la finzione della Wunderkammern produce sugli oggetti rappresentati un effetto illusionistico di realtà, un vero e proprio trompe l’oeil. Il quadro dice: sto rappresentando nient’altro che cose, conchiglie, coralli, gioielli, sculturine etc. Strategia opposta quella seguita dalle Vanitas, dove gli oggetti rappresentati hanno un valore allegorico: il teschio sta per la morte, l’orologio per lo scorrere del tempo, le monete per la ricchezza e così via. In questo caso, il quadro dice: sto rappresentando dei segni, non delle cose.

Non mancano casi intermedi come nel disegno di Fëdor Tolstoj Fiore, farfalla e mosche, dove il fiore e la farfalla giocano il ruolo di oggetti disegnati (dunque di cose) mentre le gocce d’acqua e le mosche sembrano vere al modo del trompe l’oeil, quello di oggetti reali. Le due parti del quadro dialogano fra loro, dicendo del dispositivo generale delle nature morte. Insomma, la natura morta punta l’indice sul fatto che non esistono in assoluto le parole, in quanto segni, e le cose, in quanto realtà. È il sistema culturale a piazzare le prime da un lato e le seconde dall’altro, spostando ogni volta i confini ora in direzione della segnicità ora in quello della realtà. In ogni caso quelle che vengono individuate come cose sono anch’esse segni, significano il fatto di non essere segni ma cose, sono segni di non-segni: altro che realtà. Una riflessione che sarebbe piaciuta a Michel Foucault: avrebbe confermato molte delle sue tesi filosofiche.