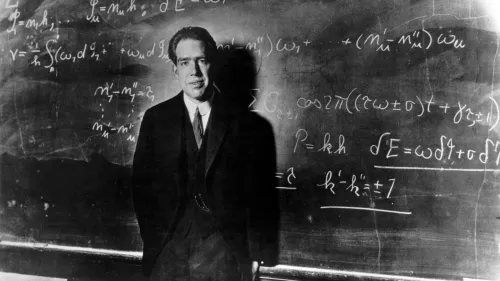

Niels Bohr: 100 anni dalla rivoluzione dell’immaginario

“In certi momenti, una sensazione di conflitto tra irrealtà diverse mi faceva chiedere se tutto quel dramma giocato tra forze fantastiche […] non fosse una specie di sogno semillusorio creatosi in gran parte nella mia mente” (Howard P. Lovecraft, I racconti del Necronomicon, Newton Compton, Roma, p. 120). Così, Lovecraft segna quel salto imprevisto con cui la mente razionale del calcolo e della ponderazione prende atto che qualcosa sfugge, che si danno vie d’accesso a dimensioni subliminali in cui la distinzione tra realtà e irrealtà è poco più che analogica. Né stupisce che sorsero dubbi e leggende più che urbane sull’esistenza del Necronomicon, che possiede l’invidiabile virtù di essere un libro mai scritto, eppure citato, commentato, ricco di genealogie. Il punto, però, non sta nell’esistenza dell’oggetto-libro, quanto nella sua capacità, da oggetto inesistente, di produrre sia realtà sia dubbi intorno ad essa.

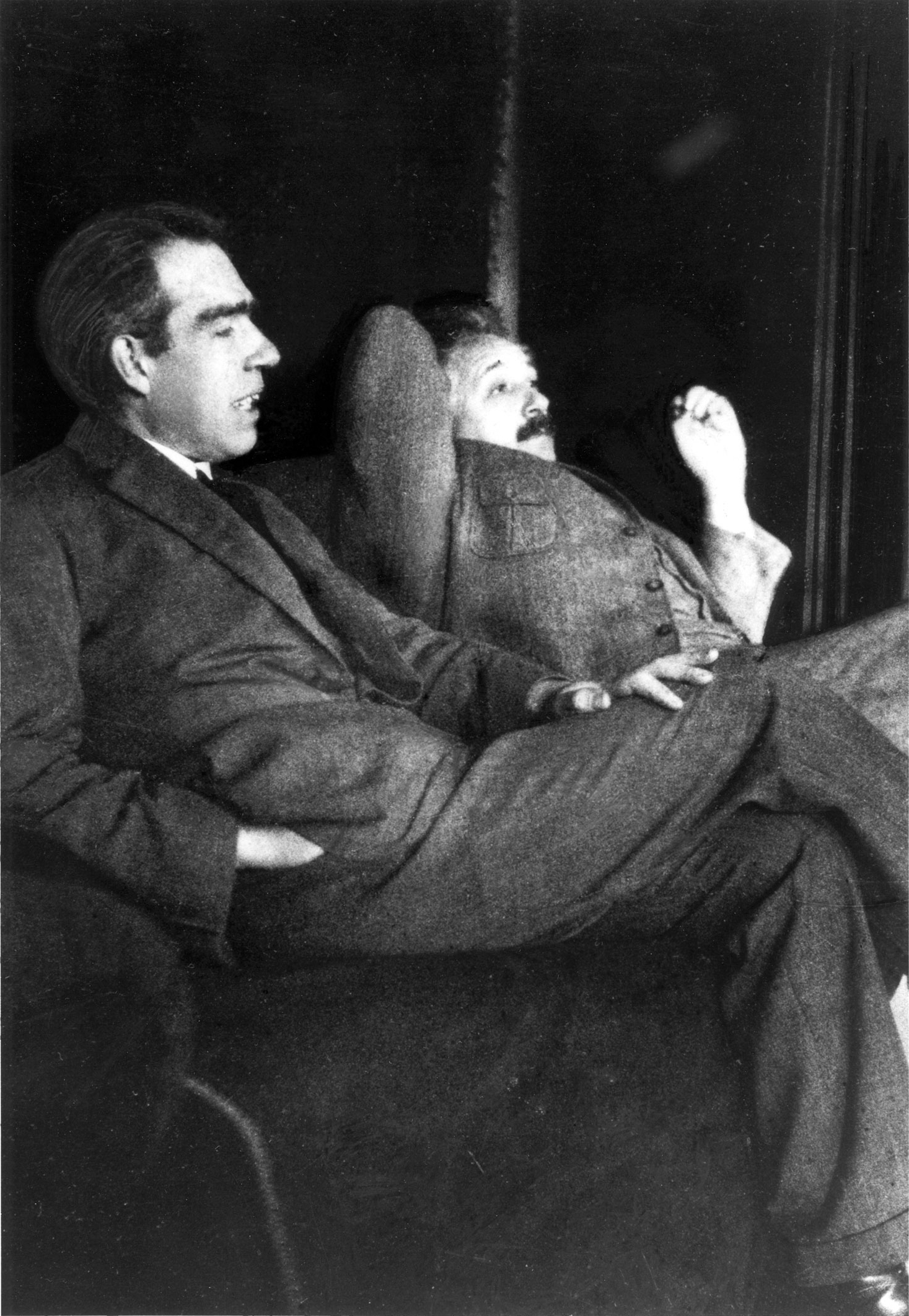

D’altro canto, è questa la dinamica portante dell’intera produzione letteraria del genere horror: la progressiva perdita di quel solido piano d’appoggio che siamo soliti definire “reale”. Ma pensare che simili fascinazioni riguardino il solo campo della letteratura è un malinteso che varrà qui la pena segnalare. Basterà far cenno al fascino che la fisica esercita oggi, e in misura crescente, sul grande pubblico: quel che in essa ne va non è il reale né l’irreale, ma un “conflitto tra irrealtà diverse”. E proprio questo conflitto è stato al centro della più che decennale polemica tra Niels Bohr e Albert Einstein, due divinità ctonie del campo in questione – un confronto serrato e a più riprese, che non ruotava attorno a come la teoria dell’uno spiegasse qualcosa meglio di quella dell’altro, ma come la teoria dell’altro, secondo l’uno, portasse a concepire un universo del tutto irreale.

A suprema incarnazione di questa sfida tra irrealtà, si può rammentare una delle più note espressioni del fisico tedesco, che così credeva di chiudere la partita col rivale danese: “Il Grande Vecchio non gioca a dadi”, scrive nel 1926 Einstein a Max Born, intendendo una cosa semplice, che varrà la pena spiegare. Il Grande Vecchio che aveva in mente Einstein era il Dio teorizzato da Spinoza, impersonale, coincidente con una natura come insieme iperconnesso degli eventi, in cui ogni evento ha un antecedente e un effetto. In quel mondo, se la scienza ha da essere scienza, l’effetto deve poter essere previsto mediante lo studio degli antecedenti (si vedano le considerazioni di Jim Baggott in merito).

Quel mondo aveva le ore contate: di lì a pochi anni, la fisica, almeno quella mainstream, avrebbe per sempre rinunciato “al principio d’azione”, indicante “la peculiare relazione di simmetria reciproca esistente tra la descrizione spazio-temporale e le leggi di conservazione dell’energia e della quantità di moto” (Niels Bohr, Teoria dell’atomo e conoscenza umana, Boringhieri, Torino, 1961, pp. 355-356). Per paradosso, proprio Einstein, nel 1905, aveva avviato la procedura di quiescenza del Dio necessitato, con le ricerche sull’effetto fotoelettrico, mentre Bohr, al tempo e per un po’ ancora, si concedeva un misurato scettiscismo nei confronti della scoperta del tedesco. Ma il futuro prossimo avrebbe provveduto a un clamoroso scambio di ruoli: Einstein sarebbe stato il difensore di una realtà molto vicina all’esperienza ordinaria di un mondo come serie di nessi causa-effetto e Bohr il propulsore di una concezione dinamica, in cui “la materia è rimpiazzata da fantasmatiche onde di probabilità” (Carlo Rovelli, Helgoland, Adelphi, Milano 2020, p.13). Sarà interessante capire come Bohr riuscì a maturare una convinzione che, nella sua impudente cesura con l’immagine ordinaria del reale, avviò la più grande rivoluzione nella fisica contemporanea.

Com’è ben noto, i fisici del secondo Ottocento ritenevano il compito della fisica pressoché definito. Da un lato, essi potevano contare sulle leggi della meccanica newtoniana, e in particolare sul secondo principio della dinamica che consentiva, note posizione e velocità del sistema d’interesse, di determinarne l’evoluzione a qualunque istante temporale successivo. Dall’altro, le equazioni di Maxwell fornivano una descrizione esaustiva dei fenomeni elettrici e magnetici, la cui propagazione avviene sotto forma di particolari onde dette elettromagnetiche. Sicché, vi era motivo di credere che le leggi disponibili fossero in grado di spiegare, almeno in linea di principio e secondo opportuni metodi di calcolo e ragionamento, qualunque fenomeno fisico. Persino un fiore all’occhiello del Secondo Reich, come Max Planck, dopo il primo accenno di un inavvertito e subito abiurato senso di incompiutezza (di cui si dirà a breve), tornò presto a credere che il contesto della scoperta non fosse più una dimensione della fisica. Occorreva solo precisare quel che si sapeva già.

Eppure, una serie di fenomeni su scala atomica emersi a cavallo tra i due secoli offrivano dei risultati sperimentali la cui interpretazione esigeva un nuovo e radicalmente altro apparato concettuale – un apparato che chiedeva di violare per principio quelle certezze consolidatissime della fisica classica. Le nuove evidenze dicevano cose che agli orecchi induriti dei custodi del sapere tradizionale suonavano come le sette trombe ad annunzio dell’apocalisse. Da un lato, gli esperimenti condotti sullo spettro di emissione del cosiddetto corpo nero (ossia un corpo che assorbe completamente la radiazione incidente) davano chiare indicazioni sul fatto che l’energia della luce e di tutte le altre forme di radiazione poteva essere emessa o assorbita dalla materia solo per pacchetti discreti. Come ricorda Manjit Kumar (Quantum. Da Einstein a Bohr, la teoria dei quanti, una nuova idea della realtà, Mondadori, 2019), fu proprio Plank, “rivoluzionario riluttante”, a ipotizzare, quale estremo “atto di disperazione”, che la radiazione elettromagnetica fosse emessa e assorbita in “quanti” di energia proporzionale alla frequenza dell’onda elettromagnetica.

Nel dicembre del 1900, il quarantaduenne fisico di Kiel, di stanza a Berlino, pone senza saperlo le basi della nuova teoria dei quanti, probabilmente di contro al suo desiderio più intimo di ribadire le certezze già raggiunte. Ma Plank, per l’appunto, era un conservatore in ogni aspetto dell’esistenza, dalla politica alla fisica: riteneva che l’ipotesi dei quanti fosse un ghiribizzo momentaneo utile a far tornare i conti in attesa della conciliazione con le verità eterne della fisica classica. Nel 1905 contribuisce allo scossone un altro ostinato detrattore della ferenda teoria, il ventiseienne Albert Einstein, allora dottorando presso l’Università di Zurigo. Nel 1887, Heinrich Hertz scopriva, ma non spiegava, l’effetto fotoelettrico, vale a dire il fenomeno per il quale, quando una superficie metallica viene investita da un’onda luminosa, essa può emettere elettroni. Grande merito di Einstein fu ipotizzare che questo effetto fosse il risultato dell’acquisizione da parte di un elettrone di un quanto di energia sufficiente a superare le forze che lo trattengono all’interno della superficie metallica e a fuoriuscire.

Su queste intuizioni, gravide di promesse ancora mute, Bohr capisce come mettere mano a un modello atomico che superi i limiti di quelli esistenti all’inizio del Novecento. Nel 1897 Joseph Thompson aveva ipotizzato che l’atomo fosse dotato di una struttura interna la cui complessiva neutralità è data dal bilanciamento di cariche di segno opposto.

Poco più di un decennio dopo, nel 1908, Ernest Rutherford realizza assieme ai suoi collaboratori un esperimento volto a chiarire la natura di tale struttura interna. L’esperimento prevedeva il bombardamento di sottili fogli di metallo con particelle di carica positiva, le cosiddette particelle α, e la successiva valutazione dell’angolo di diffusione delle stesse in seguito all’urto. Il risultato, imprevisto, fu che la più parte delle particelle α attraversava i sottili fogli di metallo indisturbata. Fu così che nel 1911 Rutherford arrivò alla formulazione del modello atomico planetario, secondo cui la carica elettrica positiva si concentra in una regione centrale estremamente ridotta, attorno a cui “orbita” la carica elettrica negativa: la massa elettronica, 10^(4) volte inferiore a quella protonica, occuperebbe la più parte del volume atomico e questo spiegherebbe perché le particelle α non subiscono deviazioni significative in seguito all’urto con i fogli metallici.

Per quanto innovativo, il modello atomico di Rutherford presentava delle lacune significative. Oltre a non poter rendere conto della stabilità delle orbite elettroniche – là dove l’elettrodinamica classica porterebbe al collasso degli elettroni nel nucleo in un tempo dell’ordine dei 10^(-10) secondi – tale modello non era in grado di giustificare gli spettri atomici. Questi ultimi sono il risultato della diffrazione di una radiazione elettromagnetica d’interesse – per esempio, la radiazione emessa da un campione di cui si vogliono studiare le proprietà – allorché viene fatta passare attraverso un prisma di vetro.

Tali spettri atomici sono costituiti da righe a determinate lunghezze d’onda, la cui specifica sequenza individua univocamente una certa specie chimica. Questo, dunque, uno dei grandi misteri che a inizio Novecento revocavano in dubbio tutte le certezze dei bei tempi andati: come si spiega il fatto che una certa sostanza, se opportunamente riscaldata, emette radiazione solamente a specifiche frequenze? Durante un periodo di studi a Cambridge, nel 1911, sotto la supervisione di Thompson, Bohr sente parlare del modello planetario di Rutherford, e l’anno dopo, a Manchester, tra marzo e luglio, collabora con quest’ultimo. La difficile comunicazione dovuta alle personalità, più che al Danish English di Bohr, pongono fine alle collaborazioni. Eppure il Nostro, con un ingegnoso colpo di mano, avanza un modello teorico che rende datato qualsiasi altro modello alternativo introducendo l’idea del quanto per spiegare il moto degli elettroni entro gli atomi.

C’è ancora un bel po’ da scoprire prima di fare di Dio un tipo da bisca, ma il movimento ha preso inizio. In effetti, di più: una rivoluzione in nuce, perché l’introduzione del quanto a livello subatomico mette in mora l’idea che l’energia venga emessa o assorbita in modo continuo. Il modello atomico di Bohr è ancora un ibrido, che trova un compromesso con la fisica tradizionale nella misura in cui tratta l’elettrone come un corpo soggetto a forze di tipo classico, ma la cui quantità di moto risponde alle nuove idee. Ma la strada è così seducente che Einstein passa da una circospetta partecipazione a un pieno entusiasmo. Nel 1913 George Charles de Hevesy, promettente chimico ungherese (che sarà Nobel per la chimica nel 1943) scrive all’amico danese che il fisico tedesco considera l’idea di Bohr la chiave di volta per comprendere i misteri della radiazione luminosa. Nello stesso anno Bohr accetta di trasferirsi all’università di Manchester. Torna a Copenaghen solo nel luglio del 1916, quando le autorità danesi danno il via libera per l’istituzione di una cattedra di fisica teorica.

E se questo breve scritto fosse un esercizio in sociologia della scienza, si potrebbe dire che, rispetto a tutti gli eventi pur decisivi menzionati sopra, il ritorno di Bohr in Danimarca è davvero uno spartiacque nella storia della cultura. Egli è in effetti l’incarnazione di un intradividualismo metodologico in azione per cui è sì il soggetto che determina i corsi della storia, ma lo fa proprio quando punta a una sorta di auto-abolizione come soggetto, e si fa un condotto, un coagulo, pezzo di un assemblaggio – un dividuo, insomma, che assume identità solo quando in relazione con altri dividui. Il soggetto e le sue idee devono esprimersi in collettivi che mettano a rete il sapere e le esperienze comuni – un modello, insomma, dove la conoscenza trasuda dalla vita. Nel 1918, il governo danese soddisfa la richiesta di Bohr e dà avvio alla costruzione dell’Institut for Teoretisk Fysik, la cui natura aveva il carattere dell’incontro: un luogo in cui studiare e sperimentare, sì, ma convivere, passeggiare, parlare di tutto e d’altro. Pronto nel 1921, l’edificio fu occupato manu familiari da Bohr, che intendeva dare ai visitatori l’idea di un’impresa di vita prima che scientifica. Tra i molti residenti, si trovano i nomi di chi scrisse la nuova fisica, con la sfrontatezza della gioventù che si faceva scudo del patrocinio di un mentore né geloso né invadente. Tra questi: Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger (si veda l’ampia ricognizione di Giulio Peruzzi, Niels Bohr. Dall’alba della fisica atomica alla big science, Le scienze, vol. IV, n. 23, 2001).

Lo sforzo intradividuale di Bohr è suggellato da una serie ampia di convegni e riconoscimenti, ma soprattutto, nel 1922, dal conferimento del premio Nobel per i suoi studi sulla struttura dell’atomo. Ricorre quindi il centenario di quel che invero non fu che un avvio. Nell’alveare bohriano, che aveva la virtù rara di trarre il meglio dai difetti di personalità dei suoi ospiti, prese corpo il più grande – e riuscito – tentativo di riscrivere le partiture della fisica, chiudere il capitolo della fisica classica (fatta eccezione per la grande inconciliabile: la teoria della relatività) e dissestare da cima a fondo l’esperienza ordinaria della realtà.

Ed è su questo punto che converrà chiudere il resoconto di una storia che invero inizia proprio qui. Bohr fu tra i più risoluti sostenitori dell’idea che la teoria dei quanti – cui diede avvio con le sue intuizioni e che per gran parte avrebbe preso corpo nel suo Istituto – fosse una teoria completa, ossia in grado di spiegare tutto quanto esiste senza l’ausilio di una teoria altra, più fondamentale. Fu questo il punto di rottura con Einstein, che non poté mai riconciliarsi con le controintuitive conseguenze della nuova teoria, specie nell’interpretazione data da Bohr & Co. Nel modello atomico di Bohr, l’elettrone orbita attorno al nucleo solo lungo certe precise orbite, a certe precise distanze, per “saltare” imprevedibilmente da un’orbita consentita a un’altra: si faceva strada l’idea che si potesse conoscere la posizione futura dell’elettrone solo con un certo grado di approssimazione. Un’idea che non trova alcun posto nel mondo spinozian-einsteiniano dei nessi causali come vademecum per previsioni senza alcun timore dell’indeterminato. Nei molti e gustosi duelli che segnarono gli incontri pubblici tra Bohr e Einstein, quest’ultimo non si stancherà di censurare il grado di irrealtà della prospettiva difesa dal collega.

Chi scrive ha una certa predilezione per l’ostinatezza, specie quando revoca in dubbio i consensi crescenti di comunità di fedeli riuniti attorno a nuovi miti di salvezza – come seppe essere la teoria dei quanti di matrice danese. Quindi, si è inclini a ritenere che Einstein avesse l’intuizione corretta ma fosse privo di un linguaggio in grado di incarnarla. Un secolo dopo, non ci si sa ancora risolvere sulla questione e le ricerche per una teoria più fondamentale della teoria dei quanti sono ancora capaci di raccogliere fondi. Ma quando si parla di Bohr, presentarlo come il vincitore di uno scontro ideologico è ingeneroso, prima che per questioni di scienza dura, per le capacità immaginative umane, per la letteratura che è incisa nel corpo della fisica. A cento anni dal Nobel, forse le parole più adatte per celebrare una figura di snodo che seppe cucire orditi e organare ingranaggi sono quelle che Cristina Campo scrisse per Jorge Luis Borges: “Nel blocco cieco, mutilo e massiccio del secolo” Bohr “crea leggermente, vertiginosamente un’apertura: ci lascia intravedere ancora una volta lo sterminato mondo che sta dietro quello vero e senza il quale il mondo vero sarà presto un mondo spettrale” (Cristina Campo, Sotto falso nome, Adelphi, Milano 1998, p. 63). Aveva ragione Einstein: quella di Bohr, probabilmente, è una irrealtà; eppure, essa ha una qualità squisita, di cui il mondo causeffettuale è fieramente privo: quella di riservare sorprese.