Perle ai porci

L’arte, diceva Hegel, è una cosa del passato. Che sia lo stesso – oggi – per la cucina? L’analogia apparirà forzata: dunque interessante. Per il capo dell’idealismo, si ricorderà, l’estetica nasce laddove l’arte muore. Quest’ultima sovraccarica il proprio ruolo volendo far teoria di se stessa e del mondo, di fatto negando la propria base sensibile e facendosi astratta filosofia. La prima, invece, parla di una cosa che non serve più a nulla, l’arte appunto, assumendo un ruolo discorsivo costitutivamente nostalgico. Così, mentre i poeti romantici e i loro successori discettano sull’infinito senza produrre alcunché di artisticamente interessante, i teorici della poesia – o almeno quelli più accorti – finiscono per sopravvivere d’un paradosso storico e concettuale tanto costitutivo (epistemologicamente) quanto pericoloso (esistenzialmente).

Tutto ciò prende forma, e carne, se si apre al raffronto con il mondo della cucina o, meglio, della gastronomia. A guardarsi intorno, fra gli scaffali dei librai ricolmi di ricettari sedicenti spiritosi e i tronfi ristoranti piazzati pure ai caselli autostradali, si scorge una similitudine di concetto e di destino d’un certo rilievo. Storico come antropologico.

Da una parte ritroviamo quello che potremmo chiamare il Kitsch gastronomico, su cui converrà prima o poi ritornare, atteggiamento di chi ondeggia fra il cattivo gusto verso il cibo e l’assoluta negazione di ogni discernimento di sapori e loro accostamenti. Possiamo pensare che abbia ancora un gusto – capacità che per definizione intreccia sapere e piacere – chi ordina pizza con gorgonzola e nutella, pasteggiando a patatine bisunte e Sprite azzurrina, e chiudendo con una montagna di sciroppo alla fragola? Certo, ormai il junk food pervade le nostre esperienze gastronomiche quotidiane. Ma il problema forse non sta lì: sta invece in chi, e sono tanti, ha del tutto cancellato l’ipotesi stessa di una scelta gastronomica che sia ricerca del piacere e riaffermazione dell’identità sociale, senza necessariamente passare dalle ipocrisie paracattoliche di una dietetica improvvisata che cancella, più che i lipidi dal corpo, i peccati dall’anima. Peccati, forse, non di gola, ma della sua mancanza.

A questa cucina, direbbe sempre Hegel, romantica, cioè desiderosa di oltrepassare i propri limiti per rivolgersi verso il nulla cosmico, si accosta, dall’altra parte, il profluvio di testi che della cucina intendono parlare, raccontare, discutere, rappresentare, esprimere, criticare. Laddove la cucina muore, la gastromania, chiamiamola così, s’espande. Ed ecco, appunto, l’invasione nelle librerie di decine e decine di libri inutili – nel senso che producono, forse, utili economici ma senza idee sensate di sperabile supporto – e che discettano di cucina e buone maniere, cortesie per gli ospiti e improbabili rivendicazioni di neoetniche tipicità, ma soprattutto che moltiplicano sempre le stesse, tristissime ricette: ricettari firmati sì, talvolta, da illustri cuochi stellati ma, il più delle volte, da persone sedicenti comuni che, improvvisandosi chef, esprimono la cattiva coscienza della casalinga comune che mal baratta una rapida corsa al supermarket per un’ulteriore messa in piega dal proprio personale curatore d’immagine (che è poi, manco a dirlo, il parrucchiere sotto casa).

Nessuno sa più cucinare, ed ecco che tutti sono pronti a fornire istruzioni per farlo. In un’epoca in cui non si nega a nessuno un mode d’emploi di qualsiasi cosa (Perec l’aveva capito da tempo), come non diffondere in pillole, distruggendoli, quei saperi tradizionali che per millenni hanno fatto della cucina e del gusto, della gastronomia e della commensalità uno dei linguaggi basilari mediante cui le società si autorappresentano, classificando al proprio interno entità e soggetti, cose ed esseri?

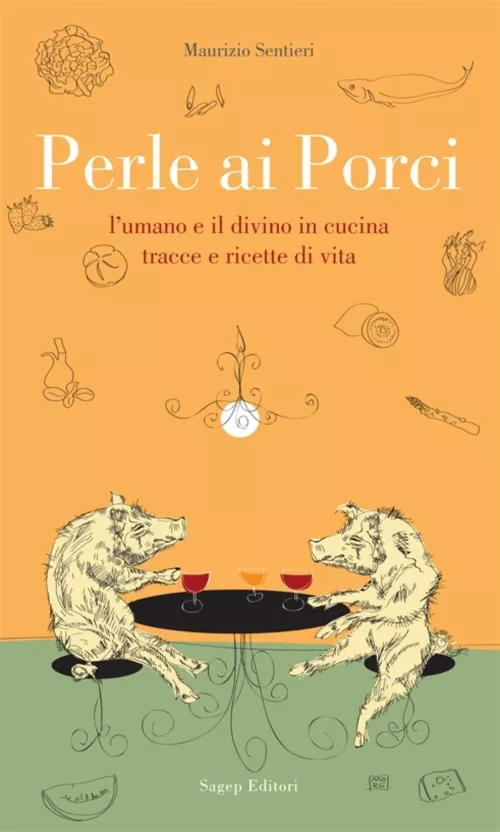

Va in questa direzione, crediamo, la serie di esplorazioni socio-gastronomiche proposte da Maurizio Sentieri nel suo più recente volume, il cui titolo provocatorio – Perle ai porci (Sagep editori, pp. 143, € 14,00) – calca la mano sugli astri e disastri dell’alimentazione contemporanea. “Volete una ricetta?”, sembra dire l’autore, “dovete guadagnarvela”.

Ecco dunque che l’olla potrida catalana, emblema antropologico di una pietanza che scava nel profondo delle sostanze e degli animi, è accompagnata da una complessa discettazione sul barocco. Per non parlare delle uova sode alla seferdita, tre ore di cottura, sorta di silenziosa lode alla lentezza del creato e del creatore. Laddove l’insalata ligure di pomodori e castagne è invece una messa in scena, o sarebbe meglio dire in piatto, del principio cosmologico e teologico dell’eterno ritorno. Insomma, si mangiano segni, non cose: cose che sono segni, segni che sono cose. Senza per questo negare indigestioni prossime venture. Con buona pace d’ogni strisciante idealismo di ritorno.