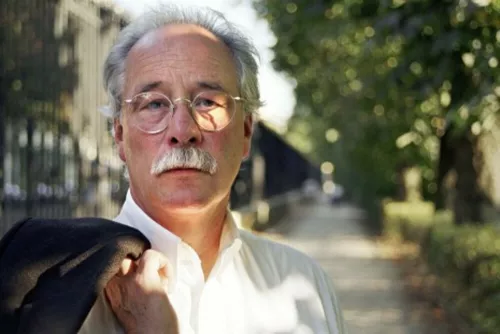

Ritratto di W.G. Sebald

W.G. Sebald è seppellito nel minuscolo cimitero che circonda la chiesa di St. Andrew a Frarmingham Earl, qualche chilometro a sud di Norwich. Sul lato superiore della lapide di marmo scuro si trovano di frequente i sassolini che la pietà ebraica pone sulle tombe dei propri defunti. Un gesto di affetto, forse di riconoscenza. E viene da chiedersi cosa leghi la sua vicenda umana e di scrittore a quella ebraica. Di cosa gli sono grati gli anonimi visitatori della sua tomba?

Chi conosce le sue opere letterarie sa che la tragedia degli ebrei d’Europa, la loro sistematica distruzione durante la seconda guerra mondiale, non è mai stata esplicitamente tematizzata, è semmai lo sfondo a cui rinviano le vite spezzate dei protagonisti. Vite esplorate da un io narrante attento e scrupoloso, che sa ascoltare, raccogliere prove e indizi e leggere i segni che affiorano dal passato.

La ragione che spinge i lettori di Sebald- probabilmente non solo quelli di fede ebraica- a esprimergli gratitudine è la sua capacità di dare voce non solo alla storia, e allo sterminio degli ebrei ma al trauma dei sopravvissuti, all’impotenza dei ‘salvati’, all’infelicità di coloro che hanno voluto dimenticare e non ci sono riusciti.

Da qui trae origine una sensazione di sorvegliata malinconia che percorre la sua scrittura. Una disposizione sentimentale che non indugia mai nello struggimento; al contrario, che si trasforma in esercizio razionale, in continua tensione conoscitiva. L’obiettivo di Sebald è capire come operi la trama che unisce le figure dell’assenza ai vissuti del presente: le immagini della storia, i fantasmi della memoria individuale. Come la distruzione di un popolo si iscriva nelle biografie di coloro che di quella scomparsa e di quella devastazione sono i testimoni viventi e insieme le vittime condannate a un doloroso silenzio.

L’ esordio letterario di Sebald avviene relativamente tardi: Nach der Natur. Ein Elementargedicht (Secondo natura. Un poema degli elementi) è del 1988, il primo romanzo, Schwindel. Gefühle (Vertigini) appare nel 1990 nella geniale collana di Enzensberger “Die andere Bibliothek”. Nei due decenni precedenti Sebald pubblica liriche e racconti su riviste e saggi critici su autori della letteratura tedesca dell’Otto e Novecento.

I grandi temi delle sue narrazioni degli anni Novanta, - trauma, oblio, distruzione, esilio, silenzio da un lato e ricordo, memoria, voce, parola dall’altro - sono i nodi tematici che ispirano il confronto con alcune figure dall’identità scissa tra ebraismo rimosso e assimilazione alla cultura tedesca post-guglielmina, primo fra tutti Döblin. La società metropolitana in Berlin Alexanderplatzappare a Sebald come «un cadavere avviato al processo di decomposizione, che presenta una vita interiore dai tratti sinistramente spettrali». Una esplicita deriva nichilista che si spiega con la dissimulazione della propria identità ebraica.

La lettura filosofica fondamentale di Sebald, come per molti della sua generazione formatasi negli anni Sessanta in Germania, è quella della Dialettica dell’Illuminismodi Adorno e di Horckheimer da cui egli ricava l’idea che la ragione da mezzo di emancipazione diventa, in quanto ragione strumentale, dispositivo di dominio sull’uomo, rivelando il sostrato mitico che la sottende. Accanto ad Adorno l’altra figura fondamentale di riferimento è quella di Benjamin. Dalle sue “Tesi di filosofia della storia” Sebald ricava la convinzione della Storia come immane catastrofe. E sul piano narrativo la necessità di una prospettiva dall’alto che osservi gli abissi della memoria, non diversa dall’angelo della storia che là dove noi vediamo “catene di eventi” vede l’accumulo senza tregua delle rovine.

Il dato forse più interessante è la filogenesi della tessitura intertestuale su cui Sebald ha costruito le sue prove narrative a cominciare da Vertigini, dove le tracce di Kafka e la gestualità dei suoi personaggi emergono come reminiscenze continue dissimulate negli incontri casuali dell’io narrante.

E il tema della memoria affiora nella sua prosa in uno stato di perenne oscillazione tra biografia, memoria storica e memoria letteraria. La peculiarità di questa singolare costruzione è la capacità di scontornare le figure, le situazioni, i gesti minimi, ottenendo un effetto di decontestualizzazione e insieme di raffinata stilizzazione. E’ questa la ragione per la quale la sua maniera di raccontare acquista una valenza sottilmente allegorica in cui la chiave che decodifica il senso non è mai consegnata al lettore ma sempre nascosta in qualche dettaglio figurale.

Un altro aspetto non meno interessante è che questa narrazione, per quanto abbia una “voce” e una cadenza straordinariamente riconoscibili, muove da un’ intenzione sottilmente ‘antinarrativa’. Nel senso che si sottrae alle regole della finzione, alle logiche costruttive coese e al gesto egemone di mettere in prospettiva il reale. La memoria è intermittenza, apparizione improvvisa, sorpresa, casualità. Non tollera la trama ordinata.

Eppure Sebald si concentra sulla possibilità di sottrarre le sue biografie alla casualità insignificante del reperto, alla perdita del connettivo esistenziale a cui un tempo appartenevano. La sua tessitura si regge su una maniacale ermeneutica del frammento, quasi si trattasse di ritrovare il filo d’Arianna che può condurre fuori dal labirinto, anche se poi il labirinto, anziché condurre ad un altrove porta diritto al centro della tragedia, negli strati profondi della psiche sconvolta di chi l’ha vissuta.

Nel saggio breve ma fulminante su Levi e Améry Sebald distingue tra memoria e ricordo: il primo è il perturbamento (il riferimento a Thomas Bernhard è evidente) il secondo è razionalità discorsiva, ossia comunicazione. La narrazione attinge alla seconda, la prima non sa farsi parola, è il silenzio. Ma nel momento in cui la memoria si fa parola, il contenuto originario si trasforma: è il prezzo che la socializzazione narrativa paga alla verità. La prima, dice Sebald, “possiede una valenza morale superiore, la seconda una maggiore valenza sociale.

I riferimenti che introducono questa distinzione sono alle opere di Theodor Reik: la memoria conserva e protegge le sensazioni che si sono conservate nel tempo, mentre il processo del ricordo porta progressivamente al loro dissolvimento.

E’ difficile dire a quale categoria di romanzo appartengano le prove narrative di Sebald. Quando in un’intervista americana gli è stato chiesto come descriverebbe Gli emigrati, la risposta laconica è stata: “It’s a form of prose fiction”. E’ certo che le soluzioni di scrittura adottate da chi l’ha preceduto nell’elaborazione della tragedia tedesca (con la sola eccezione di Heinrich Böll e del suo romanzo L’angelo tacque, scritto tra il 1949 e il 1950 ma pubblicato postumo nel 1992) sono state da lui stigmatizzate come cedimenti a una koinè espressionista o peggio come tentazioni estetizzanti, quasi che la distruzione dovesse cercare un’impossibile redenzione nell’invenzione della scrittura.

Impossibile d’altra parte iscrivere Sebald nel postmodernismo letterario degli anni Ottanta e Novanta: troppo esposto al peso e alla malinconia della storia. Anche se le opere maggiori di Sebald sono state scritte nell’ultimo decennio del Novecento non sembra esserci traccia in esse dell’“ilare nichilismo” di cui ha parlato Luperini, e pastiche, contaminazioni, citazioni, travestimenti sono estranei alla sua modalità narrativa. In lui c’è al contrario un visibilissimo “ritorno del reale”, c’è il dolore, da cui non ci si salva con l’illusione della trasparenza e con la felicità ludica della dissimulazione.

E nondimeno la realtà che Sebald intende rappresentare non può essere scritta senza le virgolette, per usare la celebre espressione di Nabokov. I frammenti di memorie di cui l’io narrante va alla ricerca si accompagnano ad una fenomenologia del ricordo. Spinti dal loro interlocutore i protagonisti delle sue storie riflettono su come i frammenti del passato siano affiorati alla loro coscienza. Il narratore appare come una sorta di maieuta del ricordo: le sue domande mettono in moto un’emersione dolorosa di fotogrammi, che si rivelano come lacerti temporali, brevi sequenze discontinue, ostinatamente resistenti ad essere inquadrate in una cornice narrativa. Il realismo di Sebald sta tutto qui: nella dispersione e nella disperazione del frammento. E a sottolineare questa condizione irrelata, così esplicitamente antifinzionale, le parole si accompagnano alle fotografie rigorosamente in bianco e nero. Tutto concorre a determinare una sensazione di straniamento quasi si trattasse di due narrazioni parallele, entrambe sciolte dai vincoli abituali della finzione narrativa.

La fotografia “arresta il tempo” mentre la finzione narrativa è “una forma d’arte che si muove nel tempo verso un epilogo”, dichiarò Sebald in un’intervista del 1997 a Eleanor Wachtel, che gli chiedeva il perché dell’uso della fotografia nei suoi testi narrativi.

Il cortocircuito temporale fra fotografia e narrazione alla fine sembra indicare una sola drammatica verità: quando la realtà si veste del passato non solo rivendica la sua pretesa di dominio ma getta una luce sinistra sulle aspirazioni di emancipazione e di riscatto da essa.