Fuani Marino / Svegliami a mezzanotte

Il mito di Sisifo di Albert Camus si apre con queste parole: «Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è rispondere al quesito fondamentale della filosofia». Dunque l’intera attività del pensiero che tende a ricercare quanto resta di ogni esperienza vitale, dovrebbe, secondo Camus, concentrarsi sul giudizio di quell’esperienza. C’è da domandarsi insomma se l’attaccamento dell’uomo alla vita sia qualcosa di più forte della somma di tutte le meschinità di cui si compone il mondo, o se lo spirito umano è capace di discernere un limite oltre il quale valutare la vita un’esperienza sostanzialmente risolvibile.

Camus pone la questione da un punto di vista filosofico, e lo fa in un tempo storico in cui l’esperienza del suicidio è invece posta secondo una prospettiva puramente clinica, dopo che per il più lungo tempo della Storia è stata posta come una semplice proibizione dogmatica. Per la dottrina cattolica infatti un suicida è un peccatore della peggior specie, così come lo è per l’ebraismo e per l’islam (è scritto nel Sahih di al-Bukhari: «Chiunque si getti da una montagna e muoia, sarà nel fuoco dell’Inferno, e continuerà a precipitare in esso perpetuamente e vi risiederà eternamente»). Per la società laica il suicida è un malato. Religione e società laica dunque non lasciano spazio a una riflessione più ampia sul tema del suicidio. Il fardello ricade tutto sulla filosofia, appunto. E sulla letteratura.

Esce in questi giorni un libro prezioso che tratta del tema del suicidio da una prospettiva originale: dalla parte del suicida. È un paradosso, va da sé. Perché un suicida non è ontologicamente nelle condizioni di poter trattare il tema del proprio suicidio, così come nessun uomo, in generale, può pronunciare una parola ultima sulla propria morte. Resta dunque da stabilire se l’appellativo di suicida si adatti anche a coloro che hanno provato a suicidarsi, sì, e tecnicamente ci sono anche riusciti, ossia hanno vinto la resistenza dell’istinto vitale, la pulsione umana in cui viene coinvolta in modo imperioso la vita, ma si sono infine salvati dalla morte, non per loro volere, bensì per le circostanze del caso.

Il libro in questione è Svegliami a mezzanotte (Einaudi). L’autrice è Fuani Marino. È il racconto in prima persona di un salto nel vuoto. Non un salto metaforico, ma reale, quello che Fuani Marino ha compiuto il 26 luglio 2012 durante una vacanza a Pescara, all’età di trentadue anni, quattro mesi dopo aver partorito la figlia Greta, scavalcando la ringhiera di un balcone posto a dodici metri d’altezza. «Così, un pomeriggio dopo il mare, finsi di voler accompagnare una delle mie molte zie, quella a cui ero più legata, nel suo appartamento al quarto piano. Una volta arrivate, proprio come avevo previsto, lei andò a farsi una doccia e io ne approfittai: mentre era chiusa in bagno a insaponarsi sono uscita sul balcone. Mi sono affacciata guardandomi intorno per poi voltarmi: il mio bacino toccava la ringhiera, credo di essermici seduta; sentivo il vuoto oltre le mie spalle. Le Birkenstock che portavo sono scivolate dalle piante dei miei piedi al pavimento […]. Allora ho preso coraggio e mi sono buttata».

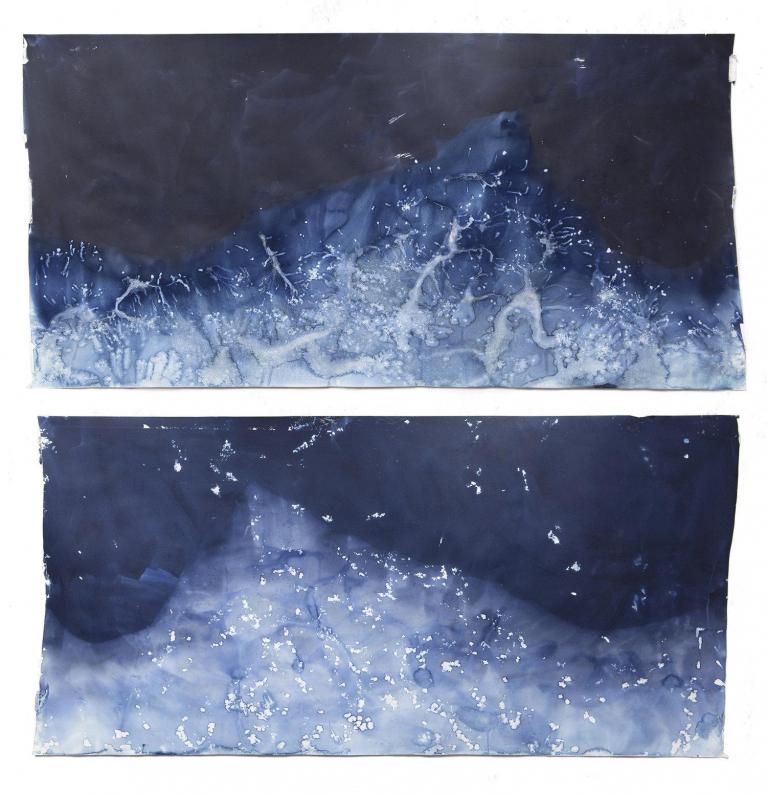

Opera di Meghann Riepenhoff.

Il resoconto del salto occupa le prime pagine del libro. È una narrazione piana, quasi fredda, che lascia spazio alla cronaca, ai dettagli conservati nella memoria, sgombrando il campo dai cliché («A differenza di quanto si crede, non mi è sfilata davanti tutta la vita, non l’ho vista, era come se non ci fosse mai stata. C’ero solo io che precipitavo»). Tutto questo è possibile perché l’autrice appartiene a quella categoria di suicidi che l’hanno avuta vinta sull’istinto vitale, ossia sull’atteggiamento umano incessantemente teso a produrre la vita, ma che alla fine si sono salvati. Al quesito filosofico di Camus – giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta – lei, in quel giorno di luglio, ha risposto che non vale la pena.

Ma le cose stanno davvero così? Ovviamente no. E il valore del libro sta proprio in questo. Il dilemma filosofico su cui si regge consta, per così dire, di due momenti. Il primo riguarda il gesto, il nulla che si impone sul tutto; il secondo si focalizza sul tentativo di comprensione. La risposta dunque non è facile né immediata, e la filosofia si compie nello sforzo teso e continuo della mente umana che si interroga. Nulla è dato, sembra volerci dire Fuani Marino, se non i termini oggettivi della questione. Neppure il passato, a ben vedere, può concedersi di dare senso al presente: la morte precoce del padre, i problemi di ansia della madre, il trasferimento per motivi di studio da Napoli a Roma, i primi episodi depressivi, il matrimonio, il lavoro da giornalista, la maternità. Il salto è sempre lì, come un enorme totem intorno a cui prende vita l’orbita gravitazionale che ogni cosa attrae e annulla.

Quello che ci si chiede sempre al cospetto di un suicidio è: “Perché?”. Si cerca la causa, la parola che chiarisca le ragioni. Lo si fa perché si vuol essere consolati, perché non si vuole affrontare il dilemma filosofico. Perché la causa, o l’insieme delle cause, consente di spiegare ciò che appare di primo acchito all’uomo inspiegabile. Ridurre il problema alle sue cause è un procedimento eminentemente umano, è una semplificazione che schiva la complessità. L’uomo non è propenso alla complessità, e il tema del suicidio lo pone al cospetto dell’inesplicabile, poiché il suicidio, tra tutti, è il più indecifrabile dei misteri.

Il suicida che si è salvato, oltre al mistero indecifrabile, pone ulteriori questioni. Fa i conti con la carne e con i segni, con i lasciti della sua quasi-morte, nel caso di questo libro con le cicatrici sul corpo, con gli interventi chirurgici che tentano di restituire alla mano sinistra la normale funzionalità perduta nell’impatto al suolo, con il lungo periodo della riabilitazione. Nel secondo momento del dilemma filosofico ampio spazio è dato ai segni, del corpo e – per così dire – dell’anima. «Alcuni segni sono ancora qui, adesso, su questa tastiera battuta solo dalla mano destra. A un certo punto però ho guardato dentro, e ho visto i segni peggiori. Per qualche tempo, prima di addormentarmi, riprovavo la vertigine della caduta. Era come continuare a precipitare, all’infinito, per l’eternità. Come potevo accettare quanto avevo fatto? Come potevo convivere con me stessa? A un certo punto ho finalmente smesso di rivivere la caduta, ma ancora oggi non ho capito esattamente come convivere con me stessa. Posso solo dire che è una convivenza difficile».

Scrivere un libro non serve a curare se stessi, serve piuttosto a dare voce a ciò che normalmente non può essere pronunciato. Scrivere un libro ha senso solo se si esprime l’indicibile. Svegliami a mezzanotte fa esattamente questo. Ci dice che si arriva ad accettare il tentato suicidio senza riuscire ancora ad accettare se stessi. Vale a dire: si accoglie il fatto di aver tentato il suicidio, rimandando al contempo la comprensione dell’essere umano che si è. In altre parole, non si trova conciliazione tra i due momenti. Il salto è parte della vita passata, presente e futura. Ha una fisionomia, un senso. Può essere raccontato. Ciò che appare ancora difficile (indicibile) è invece il sé, la qualità dell’essere rispetto alla realtà sensibile in cui si è immersi. È molto più inspiegabile la vita della non-vita.

Ma a questo punto occorre interrogarsi su una questione ancora più grande: il suicidio è nell’essere? Ecco, a me pare che il cuore del dilemma su cui è fondato questo libro sia proprio qui. Fuani Marino non prende mai le distanze dal suo gesto, non usa parole di pentimento. Il gesto è raccontato, sta lì, come un fatto indiscutibile, come un momento; il tentato suicidio è, sì, parte della vita.

Il problema a questo punto siamo noi, noi che stiamo da quest’altra parte, noi che leggiamo, che ci appelliamo al suo racconto per essere, diciamolo, consolati. Ed è proprio su di noi che a un certo punto si abbattono due domande implacabili: «Ma cosa ne sapete voi? Cosa potete saperne?». Due domande che risuonano dolorosamente autentiche nella loro estrema, atroce crudeltà, e che rappresentano l’unica verità possibile, il disvelamento della nostra infinita irrilevanza di fronte a storie grandi come questa.