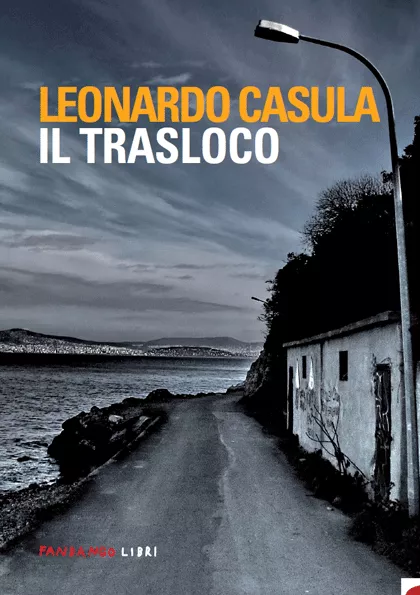

Leonardo Casula. Il trasloco

La narrativa italiana conosce un momento particolare. Sarà per via dell’aumento vertiginoso delle pubblicazioni – romanzi e racconti –, sarà forse per l’arrivo di una nuova generazione di scrittori, nata a metà degli anni Settanta, e anche dopo, ma non passa settimana che non escano libri nuovi, e anche interessanti. Non tutti ovviamente, anche perché l’attuale ritmo editoriale, imposto dalle leggi del marketing, sollecita anche gli scrittori già affermati – quelli della generazione degli anni Sessanta – a pubblicare un libro ogni anno, o quasi, non sempre con risultati soddisfacenti.

In questa massa di opere come orientarsi? Quali libri leggere? Quali no? Chi consiglia a chi? Tutti interrogativi cui vale la pena di rispondere. Come? Provando ad affidare il compito di leggere e recensire i libri ad una nuova generazioni di lettori, e soprattutto di lettrici – sono le donne a leggere più libri di narrativa, o più libri in generale, rispetto agli uomini. Ecco allora che inizia con questo primo articolo una “rubrica” di recensioni scritte da persone che debuttano in quest’attività portando con sé uno sguardo che non è quello dei critici di professione attivi su quotidiani, settimanali o riviste.

Pezzi non troppo lunghi, da leggere velocemente, ma sempre con una visione attenta e informata del libro che prendono in esame. Si chiama Italic, dal nome del carattere a stampa: un classico prodotto italiano.

Quanti mondi non ho visto? Quanti posti non ho conosciuto? Quante stanze non ho abitato? È fra le pause di questi interrogativi che si pone il romanzo di Leonardo Casula. All’inizio il trasloco è l’idea che permette di far sorgere il dubbio. Tutto si consuma nello spazio immateriale di uno spostamento che pare non sia realmente avvenuto.

La nuova casa di Milan e Mara si presenta agli occhi del lettore come l’esatta copia della precedente: ogni oggetto viene ricollocato nella stessa posizione. Ma tutto stride e distrugge l’illusione di una confortante armonia: le tubature dell’acqua che gorgogliano come la gola di un cane agonizzante, Vargas, il vicino di casa, ambiguo alter ego di Milan e poi Mara, la compagna che percepisce il disagio ma non riesce a comunicare con lui.

È un peccato che il finale del libro non restituisca appieno la luce oscura che alcune delle sue pagine sanno lievemente diffondere: l’idea che il mondo si regga su un sacrificio, quello narrato da un mito di cui si perdono le origini, dove il creatore non è solo ma si lascia aiutare da un cane che abbaiando conserva la vita.

Un suono simile a quello del tamburo che Vargas regala a Milan, fatto con la pelle di un animale, e lo stesso fragore del bastone con cui il protagonista uccide Dago, il cane che suo padre gli affida, con l’intenzione di sacrificalo e divenire l’unico artefice del proprio mondo, che invece gli sfugge pagina dopo pagina.

È proprio questa la nota che solo lui riesce a cogliere nell’Opera Nove di Anton Webern, il compositore viennese su cui sta scrivendo un saggio. Un uggiolio lontano che nessuno fra i musicisti, gli studenti o gli amici può percepire, perché solo in Milan rimbomba quella nota, lui soltanto è il suono e insieme lo spazio che lo produce. E con essa il suo destino: Milan significa “lupo”.

Lentamente il dubbio si chiarisce: lo spazio dell’alterità non è poi così lontano e si nasconde dentro il protagonista rivelando panorami mai visti, come ciò che si riesce a scorgere fra le pieghe della scrittura. Il trasloco (Fandango, pp. 282, € 18) non esiste che nei pensieri del lettore. La gabbia rimane chiusa. Milan non può e non vuole fuggire.

Perturbante? Lo si dovrebbe chiedere a Sigmund Freud. Il sacrificio come origine del mondo? Sarebbe bello parlarne con Georges Bataille. Per il momento Once in a Lifetime dei Talking Heads può fornire qualche risposta.