Storia d'Italia attraverso i sentimenti (4) / Nella grande fabbrica

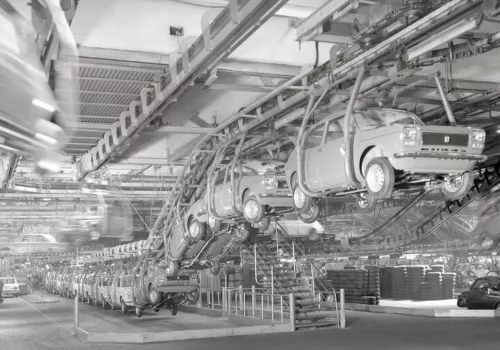

Mette paura la grande fabbrica. Disorienta. Soffoca.

“Come sono entrata in fabbrica – ricorda Marisa B., negli anni cinquanta una giovane operaia – mi sembrava di soffocare… il chiuso dell’ambiente caldo e umido e il fatto di entrare la mattina e fare di filato otto ore, mi pareva come se andassi dentro per farmi cuocere”.

“Non di una fabbrica si trattava, ma di una fabbrica-caserma”, è la prima impressione di Bonaventura Alfano. Viene dalla Lucania. Arriva a Mirafiori a metà degli anni sessanta. Diventerà poi un importante dirigente della FIOM.

E questa è l’immagine restituita dall’operaio Pietro Baldini: “Mi fece un effetto triste, sembrava più che altro una prigione”. Alla fine del 1952, Baldini entra nel reparto Fiat di corso Peschiera 299, un luogo appartato, se non nascosto, all’estrema periferia della mappa aziendale. “Officina Stella Rossa” è il nome più corrente di quel reparto, noto anche come “Fiat confino”, perché lì venivano raggruppati gli operai che avevano turbato l’ordine delle linee di montaggio, rivendicando diritti non ancora garantiti. Vengono messi tutti insieme, ma isolati dalla massa degli altri operai per impedire la diffusione dell’infezione sociale. L’iniziativa è di Vittorio Valletta, mitico presidente della Fiat durante il periodo della sua massima espansione. Valletta sa leggere il nuovo dinamismo della società italiana del dopoguerra, raccoglie il suo desiderio di mobilità, inaugurando la saga popolare dell’auto per tutti, come un elettrodomestico fra i tanti che stanno invadendo gli spazi domestici delle famiglie italiane. E crea i suoi feticci: nel ’55 la Seicento, due anni dopo la Cinquecento. Ma la sua idea di sviluppo non prevede interlocutori, e tantomeno comprimari. L’attività sindacale in fabbrica è un morbo da estirpare, o appunto da confinare.

A partire dai primi anni cinquanta e per tutto il decennio, fino al ’68-’69, che spegne l’incantesimo, la grande fabbrica, caserma o prigione, gonfiava il cuore di molti italiani, mobilitando aspettative, accendendo speranze. Prometteva nuova vita, una piccola quota del benessere che sta per arrivare, un po' di sicurezza e di stabilità, fino a quel momento del tutto sconosciute.

Lo spirito geometrico della grande fabbrica si alimenta di ordine e regolarità; il tempo, rigorosamente calcolato, non ammette vuoti. Ma può fomentare inquietudini notturne. “La notte – ricorda ancora Bonaventura Alfano – sognavo la linea di montaggio che correva, correva più veloce di me”.

Il contadino che, con un certo orgoglio, indossa la tuta dell’operaio scoprirà presto il regime di questa nuova schiavitù, ma intanto si è affrancato dai capricci della terra e dagli umori delle stagioni, dall’ingordigia dei padroni e dall’arroganza dei loro sottopancia. Non conosce ancora i fasti del consumo di massa, ma certo si è lasciato alle spalle i morsi di una fame secolare. O forse non del tutto. Mario Gheddo, che ha fatto parte della Commissione interna di Fiat Mirafiori, conoscitore dei riti della grande fabbrica, ricorda il pasto degli operai meridionali appena assunti: un panino con un pomodoro schiacciato, o, al massimo, un peperone[MC1] [MC2] , consumati in solitudine sul posto di lavoro, senza neppure accedere al refettorio. La povertà si nasconde.

La grande fabbrica è così grande che il padrone neppure lo vedi. Esisterà davvero? Quelli che si manifestano sono i suoi sacerdoti, direttori, funzionari, capi officina e capi reparto, accreditati interpreti del verbo produttivo. Magari carogne, ma pur sempre uomini, non dei.

Per chi viene dal Sud, o dal Sud del Nord, la campagna veneta, o quella piemontese, la grande fabbrica è un miraggio.

Lo chiamano “Fata Morgana” il treno che tutti i giorni arranca fra Palermo e Torino, come le ammalianti vaporose visioni che, nei deserti, si fanno incontro alle carovane. Questi rapimenti visivi risultano familiari anche ai marinai che si muovono nel fazzoletto di mare fra Messina e Villa San Giovanni, vortice di magia in cui i sensi deragliano.

Fata morgana è il titolo del documentario di Lino Del Frà, piccolo classico dell’epopea dell’emigrazione italiana nel Nord del paese (nel 1962 vincerà il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia). Immagini straordinarie, in un bianco e nero che dà risalto ai volti, e alle ansie, le perplessità, le paure, che su quei volti transitano. Se fossimo in grado di entrare in quel caotico crocevia di sentimenti, e ascoltare il battito accelerato di quei cuori, sapremmo qualcosa di più della nostra storia, e probabilmente potremmo capire meglio i suoi sviluppi.

O quei battiti si sono affievoliti a tal punto da non poter essere più percepiti? Le immagini, il crucciato bianco e nero di Fata Morgana, sono stati offuscati dagli accecanti splendori del “miracolo”, e dagli storditi decenni che sono seguiti. E oggi a chi può interessare la drammaturgia che si è sviluppata sui marciapiedi della Stazione Centrale di Milano o a Porta Nuova a Torino sul finire degli anni cinquanta e i primi sessanta? Emozioni perdute, sentimenti in rotta. Archeologia, non c’è alcun dubbio. Ma mi auguro, o mi illudo, che l’archeologia di questa “Storia d’Italia attraverso i sentimenti” possa ostacolare il definitivo inabissamento di quelle immagini, riportandole nel corpo della nostra storia. Passando dalla grande fabbrica, e da ciò che ancora nasconde, o contiene. Poco importa che le grandi fabbriche siano oggi spazi dismessi, o destinati ad altro. La vita è passata di lì, e lì si è detta, è stata gioia e dolore, fraternità e conflitto, emancipazione e oppressione.

Non è questo che chiede Vincenzina “di fronte alla fabbrica”? “Vincenzina e la fabbrica” è una canzone di delicata disperazione di Enzo Jannacci. L’anno è il 1974, anno nero: l’Italia si sta disgregando sotto i colpi mortali di sogni che sono diventati incubi. Anno, il 1974, in cui una massa oscura, come un devastante tumore, sembra occupare l’intero orizzonte della nostra storia, sembra inghiottirla. Anno di stragi: piazza della Loggia a Brescia – otto morti –, e il treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro – dodici morti –. Ma è solo l’annuncio, o la premessa, di altre stragi e di altre morti. La catena non si è ancora chiusa. Ci vorranno altri anni.

Nell’asfissia di questo tempo funesto, Jannacci fa respirare i sentimenti, lo smarrimento, le domande dell’operaia Vincenzina. La immagino appartenere a una delle tante famiglie sbarcate sui marciapiedi della Stazione Centrale di Milano nel 1962, o prima o dopo, figlia o nipote di quel treno, “Fata Morgana”, colmo di speranze perplesse, di desideri timorosi, di volti interrogativi. Così Vincenzina si mette “davanti alla fabbrica”, la guarda per capire che cosa esattamente c’è dentro, e che cosa ha rappresentato per lei, e come fa parte della sua vita. Se ancora ne fa parte.

Canta Jannacci:

“Vincenzina vuol bene alla fabbrica,

e non sa che la vita giù in fabbrica

non c’è, se c’è com’è ?”

Fonti:

Vallini, Operai del Nord, Laterza, 1957

Bonaventura Alfano, Mirafiori e dintorni, Ediesse, 1997

Aris Accornero, Fiat confino, Avanti, 1959

Mario Gheddo, “Una vita da barachin”, intervista in Granai della Memoria, 2016

Lino Del Frà, Fata Morgana, documentario, 1962.

Enzo Jannacci, “Vincenzina e la fabbrica”, 1974.

Leggi anche

Storia d'Italia attraverso i sentimenti (1) | Le paure di Napoli

Storia d'Italia attraverso i sentimenti (2) | Manicomio. "In noi la follia esiste ed è presente"

Storia d'Italia attraverso i sentimenti (3) | E fu il ballo