1930 - 2020 / La frivolezza di Arbasino

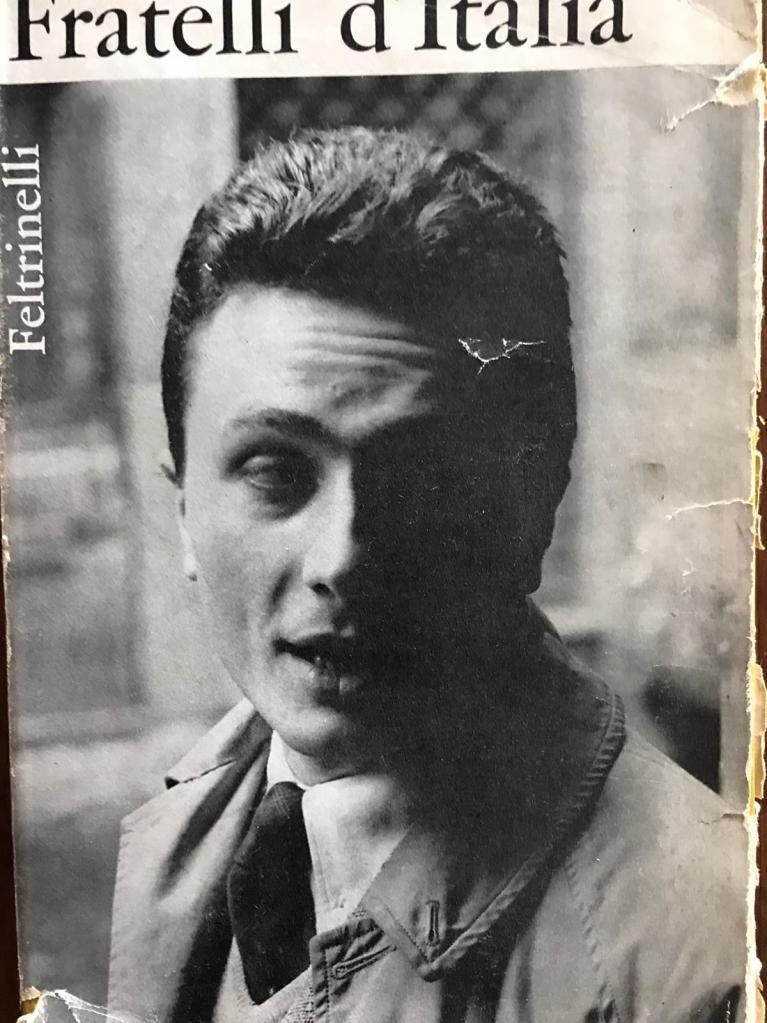

Nella foto che gli aveva scattato Giulia Niccolai all’inizio degli anni Sessanta, Alberto Arbasino appare bellissimo. Di profilo con i capelli pettinati all’indietro, che ha poi conservato per il resto della sua vita, anche quando sono diventati bianchi, e poi la cravatta e l’impermeabile, anche quest’ultimo un compagno consueto portato nelle mezze stagioni di una volta, lui sempre così elegante e pieno di charme. Giulia Niccolai, allora una giovane e bravissima fotografa, prima di diventare una poetessa della neoavanguardia, l’aveva ritratto in un servizio di cui un altro scatto è poi finito sulla copertina del capolavoro di Arbasino allora in prima edizione, Fratelli d’Italia, anno 1963, il libro della sua vita. Qui si è appena girato, e ha metà del viso in ombra; nell’altra in luce dimostra tutta la sua giovinezza, quella giovinezza che è rimasta a lungo sul suo volto, anche quando gli anni sono passati implacabili, giovinezza che è stato il carattere principale della sua scrittura: vivace, brillante, a tratti querula, sorvegliatissima e immancabilmente perfetta. Quella fotografia ce l’aveva data insieme a innumerevoli altre – Alberto sul Monte Olimpo, Alberto alla Grande Muraglia Cinese, Alberto a San Francisco, eccetera – per metterla all’inizio del volume di “Riga” che con Elio Grazioli andavamo componendo alla fine degli anni Novanta per festeggiare il suo settantesimo compleanno con un omaggio doveroso verso uno dei pochi scrittori di culto che la nostra letteratura del dopoguerra ha avuto.

Scrittore di culto e scrittore del culto, di quello proprio e altrui, perché Alberto Arbasino era un cacciatore di personaggi eccentrici alla pari di sé, e soprattutto non ancora scoperti. Lui era il loro inventore, come mostra Sessanta posizioni (1971) libro di interviste, colloqui e visite a monumenti del passato, che non aveva mai voluto ristampare – “Cosa vuoi che capisca un lettore d’oggi? Dovrei mettere pagine e pagine di note per spiegare chi è o chi era quel tale, e allora addio freschezza del libro… lasciamolo com’è”, ripeteva ogni volta che gli dicevamo che era d’obbligo una ristampa. Arbasino è uno scrittore istantaneo, il più contemporaneo dei contemporanei. Un ragazzo prodigio fin dai suoi inizi, con il debutto sulle pagine di “Tempo presente” a metà degli anni Cinquanta, e poi il primo libro curato da Calvino, suo primo editor, Le piccole vacanze, apparso nel 1957 da Einaudi e subito salutato nell’allora piccolo piccolo mondo delle lettere come la scoperta d’un precoce talento.

Calvino, raccontava Alberto seduto sul divano di casa sua in quelle visite romane per il volume di “Riga” – il più lungo divano che abbia mai visto in casa d’uno scrittore –, gli aveva detto di mettere solo alcuni dei racconti che aveva scritto, e gli aveva restituito gli altri esclusi dicendogli che così il libro c’era, e che poi lui avrebbe avuto nel cassetto il secondo libro, il più difficile da scrivere – il primo libro non bisognerebbe averlo mai scritto, ripeteva di sé nel 1964 Calvino nella prefazione al suo Sentiero. Un suggerimento che Arbasino non s’era dimenticato di mettere in pratica, se poi di libro in libro, nel corso della sua lunga stagione alla Feltrinelli, casa del Gruppo 63, quei primi racconti e i secondi li aveva pubblicati e ripubblicati fino a farli diventare un libro grande di 570 pagine che aveva intitolato L’Anonimo Lombardo, dal romanzo che aveva già dato alle stampe nel 1959 come racconto lungo, una di quelle innumerevoli mosse che poi hanno dato filo da torcere ai compilatori di bibliografie, perché Arbasino ha sempre avuto il piacere della composizione e della scomposizione, della riscrittura e del rifacimento. Sempre a crescere, mai a diminuire, perché in lui stava nascosto, oltre al giovinotto di belle speranze realizzate, un intelligente e astuto bricoleur che costruiva i suoi testi seguendo il ritmo naturale dell’accrescimento simile a quello che fanno le piante, che aggiungono cerchio a cerchio, allargandosi ma sempre restando simili a se stesse.

Rivedendo oggi le fotografie che ci aveva consegnato quel giorno a Roma a casa sua, salta fuori l’Arbasino degli anni Settanta, con un paio di baffi così in anticipo sulle mode gay che verranno dopo, in un’età che invece decretava la regola della crescita delle barbe. Alberto era sempre di tendenza e le mode le anticipava sempre di poco. Negli anni in cui l’ho frequentato nelle visite a Roma, e poi nelle sue salite a Milano, dove teneva una casa del tutto simile a quella di Roma, con il divano lungo anche lì, non l’ho mai sentito parlare della sua omosessualità, né fare outing, perché lui non era per l’esibizione di sé, neppure nella sua scrittura così allegra, piena di volute, brillante e inventiva. La definizione migliore gliel’aveva trovata Paolo Milano, proprio agli inizi della carriera, quando l’aveva recensito sulle pagine-lenzuolo de L’Espresso definendolo “un magnetofono ben temperato” per via della sua capacità di trasferire sulla pagina, come avviene nel sublime Fratelli d’Italia, il parlato, ma non quello quotidiano, bensì il discorso mondano, la chiacchiera, dove si annidano le verità segrete delle persone e soprattutto delle epoche, perché il giovane Alberto Arbasino è stato il nostro Dorian Gray, lo scrittore sempre giovane, che ha nella pagina scritta, e continuamente riscritta, il proprio specchio in cui riflettersi continuamente con quelle fattezze che Giulia Niccolai aveva colto una volta per sempre.

Paolo Milano lo aveva capito già nel 1959, che il demone insidioso che tallonava il già allora dottissimo Arbasino era la frivolezza. Non la frivolezza che è futilità, anche se quella c’è sempre, catturata dal suo magnetofono, e neppure la frivolezza che è superficialità, anche se Arbasino è stato non meno di Calvino, così serio e scontroso e ben poco mondano, uno scrittore della superficie del mondo. Frivolo vuol dire leggero, leggerissimo, aereo, perché quella leggerezza, che Paolo Milano aveva visto in controluce, apparteneva alla fuga senza fine che Arbasino aveva intrapreso sin da ragazzo. Fuga da cosa? Dal tempo che scorre inesorabile. Il segno del tempo è quello che la sua continua ed eterna riscrittura ha sempre cancellato dalle pagine che pubblicava via via, come ha scritto Giancarlo Leucadi in un piccolo libro, il primo saggio a lui dedicato, che lo fissava a una definizione letteraria ma anche psicologica della sua attività di scrittore. Nelle fotografie che ci aveva dato quel giorno, e poi nelle tante cartoline che mi spediva durante i suoi viaggi con al sua firma e quella di Stefano, il suo compagno, era come ritrovare il ritratto di un novello Phileas Fogg, l’avventuroso dandy, il personaggio del romanzo di Verne, che girava il mondo senza posa nella misura impossibile all’epoca di 80 giorni.

Alberto era stato dappertutto e aveva visto tutto: mostre, commedie, musical, opere liriche, film, architetture, bar, ristoranti, automobili, personaggi, attrici, nobildonne, scrittori, scrittrici, pittori, filosofi, mummie e persino fantasmi. Lui era salito in cima a tutti i castelli ed era sceso in fondo a tutti i teatri off off. Lo zio Alberto, come mi capitava ogni tanto di pensare a lui, da cui mi separavano oltre due decenni, era per me, e non solo per me, un mito, di cui si coglieva la radice profonda di frivolezza in quella possibilità sempre da lui lambita, e sempre così elegantemente scartata, d’andare in pezzi – questo il vero etimo di frivolezza. Ma in pezzi Arbasino non è mai andato, perché dietro all’Arbasino fru-fru delle battute, degli aneddoti, delle chiacchiere brillanti e coltissime, c’era l’altro Arbasino, quello delle ottime e solide letture, che sapevano far lievitare ogni argomento o questione che toccava con la sua prosa, la vera parte tattile della sua persona, una prosa spugnosa e ricca di alveoli e cavernosità, e al tempo stesso tutta superficie. Adesso che ho qui sul tavolo i suoi libri – non tutti, perché sarebbe impossibile, salvo a un collezionista maniacale e costante di libri rari, e pure qualcuno così c’è –, mi rendo conto di quanto ha scritto e riscritto, e ancora riscritto quello che aveva già riscritto.

Li apro e li sfoglio, e dappertutto colgo l’estrema coerenza del suo stile, la cifra del suo raccontare, lui che è stato un giornalista straordinario, oltre che un raffinato letterato e un narratore imprevedibile. Nella quarta di copertina di L’anonimo Lombardo nella terza edizione del 1966 (la prima edizione è del 1959) presenta così il suo libro: “Questo romanzetto è stato scritto nell’estate del 1955; ma per quanto lo facessi circolare nel milieu letterario subito (e con una certa larghezza) non l’ho pubblicato che quattro anni più tardi…”. L’ennesimo gesto di sprezzatura, che la sua prosa contiene, soprattutto quella autobiografica, perché non si può non dire che la sua opera è stata supremamente autobiografica, un’autobiografia senza autore, come gli era consono per via dell’eleganza: “Io quello? Giammai!”. Da un certo punto in poi Arbasino aveva smesso di scrivere romanzi e racconti. L’ultimo, o penultimo, è La bella di Lodi ed eravamo già verso la metà dei Settanta e quel libro inaugurava in Italia la letteratura camp, per poi subito abbandonarla a se stessa. Dopo ha preso a scrivere altri romanzi, in forma di saggi, romanzi dell’attualità, perché quello che cercava erano le cose in atto, come nel magnifico e irridente In questo stato.

Se si dovesse cercare una definizione del suo stile, in senso strettamente letterario, si dovrebbe parlare di manierismo. Non era l’unico, perché in realtà gran parte del Gruppo 63 cui aveva appartenuto, da Manganelli a Balestrini e ai più giovani e dissidenti, Vassalli e Celati, sono stati tutti dei manieristi, dei sublimi manieristi; e il manierismo è la letteratura che ha interpretato la seconda metà del Novecento in modo più consono, compreso il ramo siciliano, da Sciascia a Consolo e Bufalino, che in quanto siciliani con i signori letterati e scrittori del Nord non avevano nulla a che fare. Come mi era capitato di scrivere anni fa, mentre recensivo i libri che pubblicava, Arbasino è nato come scrittore manierista (i suoi primi libri narrativi sono il punto d’incontro tra la freddezza autocentrata del narrare e il calore viscerale dei sentimenti raccontati), e ha conservato il proprio manierismo con immutata coerenza attraverso migliaia di pagine e articoli, fino a trasformarsi in un impietoso e insieme divertito descrittore della nostra epoca, da lui restituita mediante un artificio stilistico, che Angelo Guglielmi aveva ben individuato all’inizio degli anni Sessanta: lo “stile” come strumento di degradazione, che è poi la lezione del suo maestro, Carlo Emilio Gadda. Svalorizzare le cose attraverso il “modo” con cui si racconta è il metodo che Arbasino ha scelto per giudicare la realtà (la sua antropologia consiste nel rivolgere lo specchio verso se stessi, iscriversi nel quadro che si descrive).

Nei suoi libri Arbasino tratta temi importanti in forma “leggera”, mentre altri, i più – anche gli scrittori più giovani di trenta o quarant’anni –, trattano temi superficiali in modo serioso. Una bella differenza, che aprendo a caso i suoi libri si coglie in modo immancabile. Se dovessi trovare una formula per definirlo, come ho cercato di fare qui tirandola così in lungo, dovrei dire che è stato uno scrittore-topo, quello che ha divorato tutti i libri delle biblioteche del mondo, i libri stipati nella sua casa romana per cui aveva una passione smodata, soprattutto per quelli d’arte posti dietro il lungo divano. Oppure uno scrittore-gomitolo, che srotola senza posa accumuli infiniti di segni e parole. O ancora uno scrittore-farfalla, che si libra con le sue ampie ali sopra luoghi chic o camp, con assoluta libertà. Ma c’è anche lo scrittore-cipolla che è sempre uguale a se stesso, tunica dopo tunica, senza che si arrivi mai a determinare il suo vero cuore. Tutto questo, e altro ancora. Se posso dirlo qui in questa specie di ricordo che ho messo insieme in un freddo pomeriggio di marzo mentre impazza il virus invisibile che ci uccide, e i vecchi prima di tutto, Alberto era un uomo e uno scrittore spiritoso. Ho un unico rimpianto: non aver trascritto le frasi registrate nella sua segreteria telefonica, che cambiava di mese in mese, tutte spiritosissime. Ne ricordo una sola: “Il dottore non è in stanza, si prega di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico”. Alberto è stato l’unico irriverente anticonformista in un paese senza: senza vergogna, senza pudore, senza idealità, senza senza. Lui aveva troppo di tutto, sempre. Il più grande frivolo in una nazione di falsi seri. Non è tanto?