Corvi, gabbiani, pappagalli e altri volatili impertinenti / Animali parlanti

Poco prima che l’uomo imparasse a fare tweet, ovvero a cinguettare, il filosofo David Rothenberg si è posto una domanda: Perché gli uccelli cantano? Per rispondere ha seguito due piste, corrispondenti alle sue due vocazioni. Da filosofo, ha studiato l’etologia, a partire dalla teoria di Plinio il Vecchio sulle gazze, che canterebbero per imitazione di rumori diversi, fra cui la voce umana:

«Esse amano pronunciare certe parole e non soltanto le importano, ma si divertono ed esercitando la loro diligenza e la loro riflessione fra sé, non nascondono il loro impegno. Si sa che possono anche morire vinte dalla difficoltà di una parola!».

(Naturalis Historia, X 118)

Ma poi Rothenberg è anche musicista e ha portato il suo sassofono soprano in oasi naturalistiche australiane, per imitare e “rispondere” al canto di uccelli di specie rarissime. Perché il canto degli uccelli ci sembra quasi un parlato?

La modulazione è tonale, e ritmica più che fonologica; l'aspetto di parlato penso sia dato soprattutto dal fatto che l’espressione degli uccelli è dialogica.Impiegando la sua tecnica musicale Rothenberg rende sistematico e quasi scientifico un analogo esperimento del signor Palomar di Italo Calvino. Nel «Fischio del merlo» Palomar è in giardino, ascolta il dialogo di due uccelli e lo paragona all’interazione blandamente polemica che sta avendo con sua moglie, con cui scambia mozziconi di frasi convenzionali – non avendo bisogno, dopo tanti anni di matrimonio, di parlare chiaro e tondo:

«I merli becchettano sul prato e certo considerano i dialoghi dei coniugi Palomar come l'equivalente dei propri fischi. Tanto varrebbe che ci limitassimo a fischiare, egli pensa [...]. Se l'uomo investisse nel fischio tutto ciò che normalmente affida alla parola, e se il merlo modulasse nel fischio tutto il non detto della sua condizione d'essere naturale, ecco che sarebbe compiuto il primo passo per colmare la separazione tra... tra che cosa e che cosa? Natura e Cultura? Silenzio e parola? [...] Dopo aver ascoltato attentamente il fischio del merlo, egli prova a ripeterlo, più fedelmente che può».

A proposito del canto, o della lingua, degli uccelli c’è una rilevante tradizione letteraria, in particolare in Italia. L'idea di Giovanni Pascoli è che il canto degli uccelli sia una lingua arcana come quella delle rondini: «nella vostra lingua di gitane / una lingua che più non si sa» (da «Addio!»).

Pascoli usava le onomatopee come ponte fra il canto animale e la parola umana, trasformando versi animali in parole e parole in versi:

«Finch... Finch... finché non vedo non credo»

Però diceva a quando a quando.

Il merlo fischiava: «Io lo vedo»;

l'usignolo zittia spiando.

Poi cantava gracile e blando:

«Anch'io anch'io chio chio chio chio»

(da «Il fringuello cieco»).

Il caso di Pascoli è quello di un poeta che cerca di imitare il linguaggio degli uccelli. Normalmente sulla scena letteraria sono gli uccelli a imitare gli uomini. Il caso più famoso è quello di Edgar Allan Poe, che nel poemetto Il Corvo mette in scena un uccello che conosce una parola umana, che forse è anche diventata il suo nome. Ne ho tradotte quattro strofe centrali.

Nero d'ebano quel corvo ingannò i miei tristi sogni e sorridere mi fece

col severo suo contegno e l'austero suo decoro:

«Se pur cresta hai rasa e corta, non sei» dissi «vile o torvo,

spaventoso e arcaico Corvo, che vagando dalla riva della Notte erri ognora.

Il tuo nome illustre dimmi, dalla riva della Notte di Plutone ove erri ognora».

Disse il Corvo: «Mai più ancora».

Mi stupì che il goffo uccello mi capisse con chiarezza

pur se ebbe poco senso la risposta sua sonora;

a nessun umano, penso, deve mai esser successo

di vedere un uccello sopra l'uscio, ove dimora,

o altra bestia sopra un busto, sopra l'uscio, ove dimora,

e di nome: «Mai più ancora».

Però il Corvo solitario su quel mite busto disse

quella unica parola, come se in quella parola fosse l'anima sua effusa.

Niente più ha articolato, né ha agitato più una piuma

finché a stento ho bisbigliato «Altri amici via volaron prima d'ora,

lui domani volerà, come in volo le speranze m'han lasciato prima d'ora».

Disse il Corvo: «Mai più ancora».

Stupefatto alla risposta che con tanta pertinenza il silenzio aveva infranto,

«Senza dubbio» mi dicevo «proferisce ciò che ha appreso

da un padrone disperato che, spietata, la Malora

ha inseguito da vicino finché solo dei suoi canti restò un tema che addolora

dei suoi canti senza speme, restò il tema che addolora

del Mai più, Mai più ancora».

Il protagonista umano del poemetto congettura che l'uccello abbia appreso la parola del suo ritornello da un padrone precedente.

Ogni uomo ha un modo di esprimere il proprio stato d'animo, che per Poe è un «canto», un «song». Il padrone del corvo era disperato, e il suo «song» si è ridotto a un solo tema, che ripeteva in modo ossessivo. Il corvo lo ascoltava, quel tema gli è rimasto impresso nella memoria vocale fino a che è riuscito a riprodurlo con i suoi organi fonatori: «Nevermore».

Quando dico «tema» intendo quello che Poe chiama «burden», che in inglese è «carico», «fardello», «soma», ma, in accezione più desueta, «ritornello». Un'omonimia intraducibile, anche se alla lontana ci ricorda l'omonimia italiana fra il tema e la tema, la paura.

Il corvo ha sentito il canto e ha riprodotto la parola, che ora viene intesa dall'altro disperato che medita nella sua stanza sulla morte della sua amata.

Così, i due sensi di «burden» si sono congiunti: la pena diventa tema, canto, il canto passa dal linguaggio umano a quello animale, e si comunica da un uomo disperato all'altro tramite il canto di un corvo.

Lo splendido meccanismo di questa immaginazione di Poe mi pare che ci induca a inseguire la musica delle parole e quindi a compiere un viaggio a ritroso, verso la sorgente delle motivazioni al linguaggio. Perché gli uccelli cantano? Perché gli uomini parlano? A quest'ultima domanda ha risposto Samuel Beckett, quando gli è stato chiesto della condizione contemporanea dell'artista e ha risposto: «Non c'è nulla da esprimere, niente con cui esprimere, nessuna capacità di esprimere, nessun desiderio di esprimere, insieme all'obbligo di esprimere».

Gli uccelli potrebbero non cantare? E gli uomini potrebbero non parlare?

L'errore che potremmo fare, ma che possiamo anche evitare essendo consapevoli del rischio, è quello di pensare che tutto stia nel senso. Il Corvo sa cosa sta dicendo? Il suo ascoltatore interpreta correttamente l'enunciato «Nevermore» o proietta i suoi personali fantasmi sull'immagine acustica che il verso del corvo gli porge?

Queste domande non sono davvero interessanti. La madre di una mia amica è convinta che una sua gatta avesse imparato a chiamarla «mamma». Io lo ritengo improbabile se non impossibile; ma dal mio punto di vista è addirittura indifferente: che davvero la gatta avesse imparato a modulare le fonazioni delle figlie della signora o che i suoi miagolii inducessero alla padrona un'allucinazione verbale sarà rilevante per l'etologia; la signora però si comportava come se il richiamo fosse quello, e tanto basta.

A me interessa più l'idea che John Cage aveva ricavato dal suo amato Henry David Thoreau: «Music is permanent; only listening is intermìttent». Ascoltare significa percepire suoni, quei suoni articolati e inarticolati che ci circondano in continuazione, e ricostruire la loro forma e dare loro senso. In italiano si dice anche «dare retta» e sembra che il modo di dire derivi dal tendere l'orecchio, cioè rizzarlo. È la differenza fra sentire e ascoltare: è l'ascolto che cerca di dare un senso a quel che percepisce.

A questo tipo di questione la letteratura si è interessata in certi luoghi, magari un po' appartati.

Al numero 180 del Primo libro delle Favole, Carlo Emilio Gadda mette in scena un arcivescovo di ascendenza francescana che si compiace allo schiamazzo di passeri e storni su un albero fuori dalla sua finestra. Lui lo interpreta come il modo in cui, al tramonto, i volatili «rendono a l'Onnipotente grazie di chelli ampetrati benefizi ch'Ei così magnanima mente a lor necessitate ha compartito».

Ma la favola prosegue e dice che «i glottologi del miscredente ottocento» avrebbero potuto interpretare questi cinguettii collettivi in modo ben diverso: una sorta di lite per i posti più comodi sui rami. Gadda la rende con insulti in diversi dialetti italiani «caragna d'on stoppid», «toco de porséo», «l'è mmaiàla», «chiàveco».

Ho riferito solo alcuni fra i riferibili: l'istanza gaddiana di enunciazione, nascosta dietro alla semiosi ornitologica e alla sua resa dialettale, si concede alcune immersioni nella scurrilità nient’affatto comuni al resto dell'opera dell'autore. E anche questo sarà un segno di qualcosa.

Ma in questa favola siamo ancora in uno stato in cui il discorso umano scorre parallelo al discorso animale, pur cercando di interpretarlo in qualche modo. Tra i due non c'è interazione.

Questa invece diventa possibile quando entrano in scena gli uccelli parlanti per eccellenza: i pappagalli.

I pappagalli si sono dimostrati un'ottima risorsa letteraria. Un caso occorre proprio nel Primo libro di favole di Gadda, dove il pappagallo è un «loro», ovvero un «lorichetto»:

«Un gentiluomo lombardo era pervenuto alla sordità e amava teneramente un suo pappagallo nonagenario, cioè poco più giovane di lui. Rimbrottava egli del continovo il suo cameriere. Questi, nel porgergli mantello, cappello e mazza, faceva ogniqualvolta un leggero inchino e con impeccabile distinzione dimandàvalo: «Quan l'è ké té crèpet?». Il gentiluomo, coccolando il suo loro, offerivagli con i labbri disseccati un'aràchide o una nocciuola parimenti secca, che vi teneva nell'atto di chi dà il bacio: e il loro s'ingegnava, col rostro e con una zampa, a distoglier dai labbri del gentiluomo quell'aràchide (o nocciuola), senza far male: torcendo tutto, da un lato, il suo bellissimo e verde capo, e a tratti velando i due occhi, con le sue sei palpebre al centesimo di secondo, che pareva si morisse d'amore. Cincischiata e rimuginata a lungo l'aràchide (o nocciuola) e con il becco e con la lingua ancora inturpiti dalle briciolette e pellicole, e anco un po' di saliva, rognava di poi dolcemente: «Quan l'è ké té crèpet?». Il gentiluomo lombardo credeva che fosse: «A revoir, mon enfant!»: e al tutto beàvasi».

La favoletta mette in scena un personaggio del folklore milanese, il conte Greppi, il tipo dell’aristocratico anziano, protervo e stordito a cui si attribuiscono gaffe da leggenda. La semantica dello sberleffo si gioca sulla sordità del gentiluomo e sulla frase che il pappagallo sceglie di ripetere: non quella francese, che è evidentemente il saluto che il gentiluomo rivolge per solito alla bestiola, ma quella milanese del cameriere. Da notare che le due frasi non si prestano minimamente a essere confuse, avendo suoni e curve intonative completamente diversi: Quan l’è ké tè crèpet / A revoir, mon enfant.

Le favole gaddiane sono gaddiane, ma sono pur sempre favole: gli animali hanno facoltà di parola e anche di metalinguaggio, se è vero che «Il brontosauro opinava che il verbo brontolare l’avevano inventato per fargli rabbia. Questa favoletta ne dice: che il permaloso è debole opinante». Paradossalmente proprio nel caso dei pappagalli questa facoltà di parola è tutt’altro che favolosa. «Un vecchio pappagallo, sentendo sé prossimo alla fine, volle registrate su disco le frasi che tuttodì andava ripetendo ai passanti. Nacquero così le opere complete del pappagallo».

Il pappagallo, cioè, non è come la volpe o la cicala o la formica di Fedro. È invece come il Corvo di Poe: può solo ripetere, è totalmente sprovvisto della rule-governed creativity chomskiana, per non parlare della rule-changing creativity. Quel che può succedere è che il suo verso, o canto, intervenga in un contesto pragmatico in cui sia interpretabile come un atto linguistico intenzionato.

Se lo sberleffo del cameriere gaddiano è totalmente ascrivibile a lui, chi è l’autore dello sberleffo del pappagallo? O pensiamo che il pappagallo sappia cosa sta dicendo, o lo consideriamo alla stregua di un operatore di casualità: è come se alla radio qualcuno dicesse: «Quan l’è ké tè crèpet?» appena l’abbiamo accesa e pensassimo che la frase sia rivolta a noi.

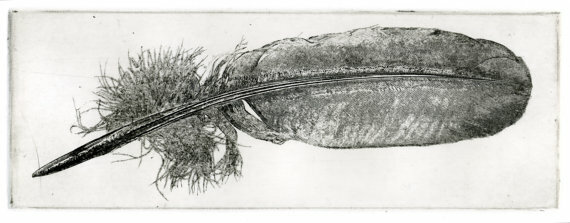

Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti

Nel 1987 David Foster Wallace pubblicò il suo primo romanzo, La scopa del sistema. La protagonista, Lenore (lo stesso nome dell’amata morta del narratore del Corvo di Poe), è centralinista in una casa editrice, e abita con la sua collega Candy; nella propria stanza tiene un pappagallo che si chiama Vlad l’Impalatore. Il libro ha fra i suoi temi principali il rapporto fra linguaggio e identità. Il centralino della casa editrice impazzisce e collega numeri a casaccio, o forse con intenzioni maliziose. Anche il pappagallo cambia all’improvviso il suo atteggiamento. È una corelia, specie di pappagallo senza spiccate attitudini alla parola, che però un giorno stupisce la sua proprietaria:

«Ciao» disse Vlad l’Impalatore.

Lenore guardò l’uccello: «Cos’hai detto?».

Lenore si stupisce perché: «Come è possibile che di colpo si sia messo a parlare? Fino a stamattina diceva solo ‘Che carino!’ , per farglielo dire bisognava dargli ogni volta tonnellate di semi».

Vlad l'Imparatore pronuncia a casaccio frasi come:

«Devo fare quello che è giusto per me come persona»

«Anche le donne hanno bisogno del loro spazio»

«Sei proprio un tesoro, ma questo è il tipo di discussione che non ci porterà da nessuna parte».

Quando Lenore chiama Candy ad assistere a questo fenomeno imprevisto, si scopre che queste frasi provengono dal discorso con cui Candy intende piantare il suo ragazzo, discorso che la ragazza era andata a provare nella stanza di Lenore.

La trama poi si complica. Vlad l’Impalatore alterna frasi qualsiasi a frasi oscene ma anche a frasi di contenuto religioso, imparate dalla padrona di casa di Lenore. Quest’ultima lo mostra a un predicatore televisivo che lo ingaggia per la sua trasmissione, «Soci del Signore», lo ribattezza «Ugolino, il Significante» e pretende che Lenore istruisca il pappagallo a evitare oscenità in diretta e invece a proferire verso il pubblico precetti evangelici, oltre a frasi funzionali per la trasmissione, come: «I vostri contributi sono totalmente deducibili dalle tasse». I possibili sviluppi farseschi di questa trovata narrativa sono evidenti. Nella trasmissione il predicatore si dovrà sforzare di interpretare in senso religioso, ma anche in senso favorevole al suo fund raising, le frasi in cui il pappagallo mescola contenuti religiosi e quelli profani, imparati per lo più da Candy: «Tu mi riempi in tutti i sensi. Tu mi soddisfi come mai nessun uomo aveva saputo fare. Non posso negarlo, mio Dio». E il predicatore: «Sì, amici, io sono qui in prima serata televisiva a parlavi della soddisfazione di ogni vostro desiderio… se sarete soci del Signore sarete automaticamente in Cristo. Nulla vi mancherà».

Dieci anni più tardi, nel 1997, Tiziano Scarpa presentò un radiodramma, Pop corn, il cui protagonista è pure un pappagallo di proprietà di una giovane donna.

Luciana è disperata per i tradimenti del suo ragazzo Antonio e quindi non procura cibo, cioè i pop corn del titolo, al pappagallo Loreto. Se subisce un trauma, Loreto va in trance e ripete i dialoghi di Antonio con le ragazze che porta a casa in assenza di Luciana. Questa funzione di ripetizione sotto trance però non è l’unica a disposizione di Loreto, che invece sa costruire discorsi, fingere, commuovere e convincere. Parla addirittura al telefono con Antonio, fa egli stesso una telefonata per ordinare dei pop corn a un negozio del quartiere.

Nel caso di Vlad l’Impalatore il pappagallo ripete solo frasi che ha sentito da esseri umani, ma può venirci il dubbio sul fatto che abbia anche capito come mescolare maliziosamente queste frasi. Wallace lavora sull’intenzionalità e sulla meccanicità del linguaggio e usa il registro comico proprio per installare un’enunciazione ambigua nel suo discorso: lo fa con l’animale e lo fa anche con la macchina, il centralino impazzito di Lenore, che a tratti sembra guidato da intenzioni ostili.

Nel caso di Loreto, invece, dubbi non ce ne sono. Loreto ha uno scopo (del resto naturale: essere nutrito), che persegue secondo una strategia razionale che impegna diverse sue facoltà: quella di ricordare, quella di saper ripetere conversazioni (anche imitando le voci), quella di inventare nuove espressioni che non ha mai sentito, quella di interpretare le intenzioni e i sentimenti degli esseri umani. La differenza fra uomini e pappagallo non è tanto nella facoltà verbale quanto nella molteplicità e contraddittorietà degli scopi. A Loreto interessa mangiare. Luciana vuole lasciare Antonio e tenerlo; Antonio vuole stare con Luciana ma avere altre donne, e così via.

A Scarpa interessa la differenza fra avere una psiche e avere appetiti. A Wallace, forse, non interessa l’inanità psichica del pappagallo quanto quella degli spettatori del telepredicatore, umanità ridotta ad avere appetiti anziché desideri.

L’anno di uscita del primo romanzo di Wallace, il 1987, è anche l’anno della scomparsa di Primo Levi. Fra i pochi testi che Levi ha composto in quell’anno, prima di morire, spicca una rubrica intitolata «Zoo immaginario», che pubblicava su Airone, la rivista Airone, che ha rappresentato nel campo delle comunicazioni di massa la penetrazione di una nuova coscienza sui temi dell’ambiente. Secondo il modello delle «Interviste impossibili» radiofoniche, Levi si immaginava di essere un giornalista in dialogo con animali come la giraffa-maschio, una talpa, o addirittura il batterio dell’Escherichia Coli. Nel 1979 aveva scritto una poesia sui «Gabbiani di Settimo», cioè i gabbiani che sono risaliti lungo il Po fino a installarsi nelle periferie torinesi: «Immemori del passato, frugano i nostri rifiuti».

Per Airone ha scelto invece di intervistare «Il gabbiano di Chivasso», che non trovando più triglie nel mare è costretto a cercare cibo persino nelle discariche. Questo gabbiano parla in modo totalmente umanizzato:

Giornalista: Signor gabbiano, che ci fa lei qui?

Gabbiano: Gabbiano reale, prego. Noi siamo stanziali, gli altri, i ridibundi, sono vagabondi, opportunisti senza scrupoli.

Viene dalle Cinque Terre e pare di sentire anche una leggera inflessione ligure nella sua voce dolente.

Non è però un animale favolistico, per due motivi: perché la sua funzione letteraria non porta a una morale e perché interloquisce con un uomo proprio a proposito della condizione della propria specie, in modo dimesso ed esprimendo una propria razionalità tutt’altro che sapienziale. La forma dell'intervista ha un significato che non si può equivocare: è la versione minore dell'indagine scientifica, interrogazione dell'uomo al mondo sul mondo. Come ha ben messo in luce Marco Belpoliti, Levi è sempre stato interessato al mondo animale e questo interesse non è che una delle manifestazioni della sua usuale ricerca di simmetrie rovesciate. L’autore di Se questo è un uomo intervista un animale per indagare il rapporto che l’uomo ha con l’ambiente, e per mostrarlo come dal rovescio della trama.

Non più, dunque, l’uccello che imita la parola umana e la ripete ottenendo effetti di senso, come in Pascoli o in Poe.

In Wallace la ripetizione del pappagallo interpretata a fini di teologia mercantile è un modo per mettere in scena la ripetizione come fondamentale tecnica delle comunicazioni di massa. Come dice agli uomini un altro pappagallo, quello di Zazie nel metrò di Raymond Queneau: «Parli, parli, non sai fare altro».

In Levi, la facoltà umana di parola concessa al gabbiano è il modo in cui un essere umano può rivestire, con il proprio linguaggio, ciò che il mondo cosiddetto naturale ci dice: se solo siamo capaci di intenderne il senso, invece che parlare, parlare e non saper fare altro.

Testo integrale della relazione al convegno internazionale «Animali parlanti», Trento, 4-5 aprile 2016.