Polaroid

Come funziona la nostra memoria? A scatti, a intermittenze, lasciando buchi, zone d’ombra. Oppure, al contrario, luminose visioni, accensioni improvvise. Funziona a colori o in bianco e nero? Per la mia generazione, nata negli anni Cinquanta, il bianco e nero s’impone, soprattutto per quanto riguarda il passato, gli avvenimenti storici. Sono così le foto della Seconda guerra mondiale, del periodo postbellico, e anche quelle dei leader e degli avvenimenti sociali e politici, almeno sino al 1969, e pure qualche anno dopo. Questo perché la memoria si forma, e riforma, al contatto con le immagini pubblicate sui giornali e sui rotocalchi, o viste in televisione, che sono in prevalenza in bianco e nero, anche quando nell’album di famiglia le immagini private erano già a colori.

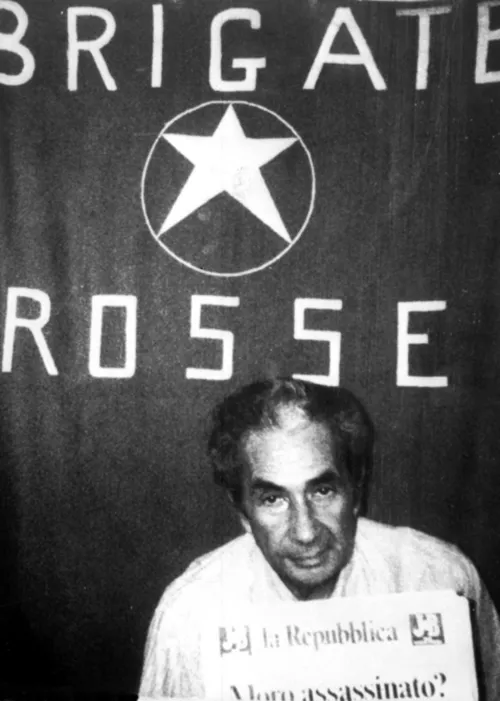

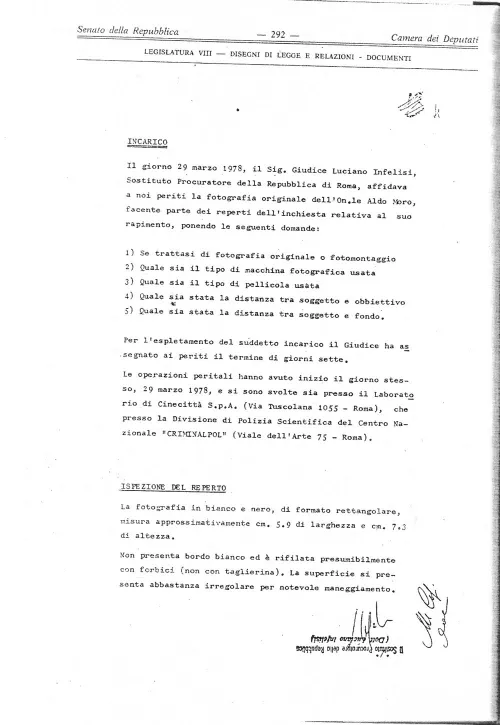

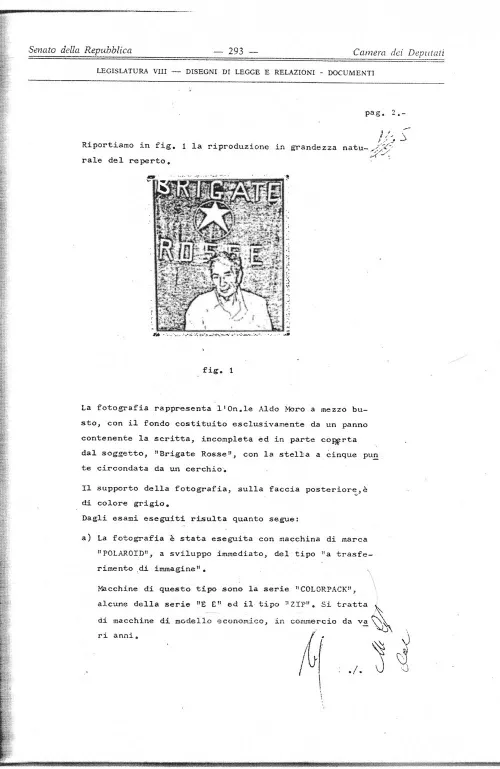

Ricordo lo choc che ebbi quando vidi, non molti anni fa, le foto a colori di Hitler ed Eva Braun, colori pastello; tutto il periodo del nazismo era per me solo in bianco e nero. Mi sono venute in mente queste considerazioni quando qualche giorno fa quando ho letto il bel pezzo (“Due scatti nella storia”) che Michele Smargiassi ha scritto sul quotidiano La Repubblica, dedicato alle polaroid scattate dai brigatisti ad Aldo di Moro. Sono foto viste per tre decenni nel bianco e nero dei quotidiani. In quel pezzo Smargiassi scrive che gli originali degli scatti brigatisti erano a colori. Per molto tempo anch’io ho creduto che i due ritratti di Moro fossero colorati. Poi, grazie a un’indicazione di Miguel Gotor, acuto studioso delle carte di Moro, ho acquisito le fotocopie di alcune pagine della Commissione d’inchiesta sul caso Moro (Legislatura VIII), custodite alla Biblioteca della Camera dei Deputati, accessibili a chiunque ne faccia richiesta. In questi fogli il magistrato, Luciano Infelisi, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, affida a due periti la foto originale di Moro, la prima delle due scattate. Ebbene, a differenza di quanto scrive Smargiassi, e anche Giovanni Fiorentino in un recente libro (Le polaroid di Moro, a cura di Sergio Bianchi e Raffaella Perna, Derive Approdi), recensito su La Repubblica insieme al mio (Da quella prigione, Guanda), le due immagini istantanee sono inequivocabilmente in bianco e nero.

Ecco il passo: “ISPEZIONE DEL REPERTO. La fotografia in bianco e nero, – scrivono i due periti – di formato rettangolare, misura approssimativamente cm. 5,9 di larghezza e cm. 7,3 di altezza. Non presenta bordo bianco ed è rifilata presumibilmente con forbici (non con taglierina). La superficie si presenta abbastanza irregolare per notevole maneggiamento”. Che cosa significa tutto questo? Che la nostra memoria ci inganna; per anni io stesso, prima di scriverne nel mio libretto, ho pensato al drappo brigatista, steso dietro a Moro, come colorato in rosso nell’“originale”. Ma come ci ha ammonito Primo Levi, all’inizio del suo libro più importante, uno dei più importanti libri del XX secolo in assoluto, I sommersi e i salvati: “La memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace”.

Giovanni Fiorentino, per altro ottimo studioso delle immagini, nel saggio citato da Smargiassi, ha costruito un ragionamento sul fatto che l’originale a colori si sarebbe trasformato in un altro medium, bianco e nero, sulle pagine dei quotidiani, così che la polaroid non era proprio una polaroid: “L’unicum fotografico, segregato, e ancor oggi invisibile, lascia spazio alla vita eterna e alla circolazione di un fantasma in scala di grigi”. Una frase suggestiva, che però si fonda su un fatto non vero. Smargiassi, autore di un bel libro sull’uso della fotografia (Un’autentica bugia, Contrasto), scrive nell’articolo: “La posta in gioco era molto alta e il gioco molto sofisticato. Noi parliamo di “due polaroid”, ma come tali quasi nessuno le ha mai viste. Gli originali a colori di quelle immagini, prodotte grazie alla tecnologia delle foto a sviluppo istantaneo, che elimina il ricorso al laboratorio (…), giacciono ancora, inaccessibili, nei faldoni della magistratura”.

Non è vero che nessuno le ha mai viste. Le hanno viste i giornalisti che le hanno prese in consegna, e poi in modo analitico i periti scelti dal giudice che conduceva le indagini. Le hanno analizzate con la lente d’ingrandimento; le hanno misurate; hanno studiato le ombre; hanno individuato la macchina che le ha scattate; hanno stabilito che sono state scattate con un flash-cube e che la pellicola era probabilmente scaduta da mesi. Il tutto agli atti. Il fatto è che Fiorentino e poi Smargiassi agitano un altro fantasma, quello della invisibilità di queste medesime immagini che sono occultate nei faldoni giudiziari. La verità è che, come nel caso della “lettera rubata” di Poe, queste immagini, tra le più viste degli ultimi tre decenni, non sono mai state davvero viste. In questo ha ragione Fiorentino, quando parla di “un fantasma in scala di grigi”.

Ma non perché la foto “originale” è quella assente, ma perché il fantasma che vi circola è prima di tutto Aldo Moro: la sua immagine è stata guardata e non vista neppure dai suoi fotografi dilettanti, apprendisti stregoni del Dams, allievi distratti di Umberto Eco. Non si sono resi conto che non fotografavano un Re deposto bensì un uomo, come aveva subito capito Leonardo Sciascia in L’affaire Moro. Non la videro questa immagine umana neppure gli appartenenti all’area grigia dei fiancheggiatori, coloro che volevano vendicare le malefatte del Regime democristiano, che pensavano bisognasse appendere i capi di quel partito a testa in giù, come Benito Mussolini a Piazzale Loreto.

Non c’è nessun nascondimento occulto delle foto. Ci sono, da qualche parte. Ma se anche fossero sparite – cosa da verificare –, la verità è che il corpo del reato è quello che vediamo ancor oggi nelle riproduzioni in bianco e nero, forse solo un poco sbiadite dai passaggi di retino in retino tipografico. Il vero unicum fotografico è questo. Passano gli anni, ma siamo sempre ancora lì, a fantasticare sulla prova mancante. Penso da tempo che le prove ci siano e tante, prove della nostra stessa cecità, del nostro bisogno di reinventarci il passato, di non riuscire a farci i conti. Per fortuna ci sono maestri come Primo Levi, che parla della fragilità della memoria, e scrive in quel libro vertiginoso che è appunto I sommersi e i salvati: “Un’apologia è d’obbligo. Questo stesso libro è intriso di memoria: per di più, di una memoria lontana. Attinge dunque ad una fonte sospetta, e deve essere difeso contro se stesso”. Parole decisive.