Homo sapiens. Intervista a Telmo Pievani

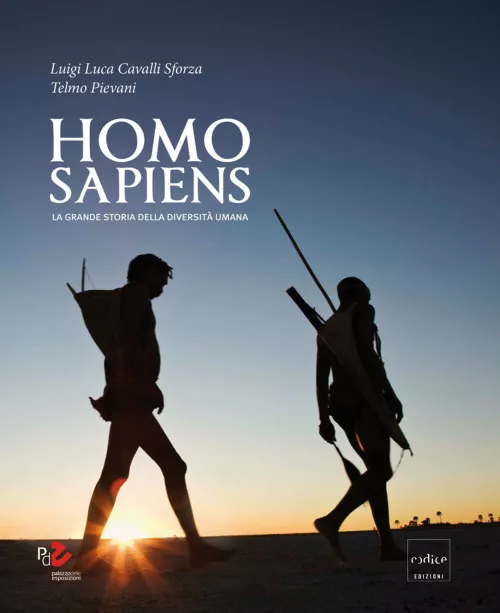

Lo scorso novembre è stata inaugurata al Palazzo delle Esposizioni di Roma la mostra Homo sapiens. La grande storia della diversità umana, curata da Luigi Luca Cavalli Sforza, genetista di fama mondiale, professore emerito alla Stanford University, e Telmo Pievani, studioso di teoria dell’evoluzione, che insegna filosofia della scienza all’Università Bicocca di Milano. Mario Barenghi ha colto l’occasione della mostra per porre a Telmo Pievani alcune domande. Un po’ egocentrico, come spesso accade ai letterati, Barenghi ha impostato il dialogo sulle ragioni del fascino con cui da svariati anni segue, ovviamente da dilettante, le ricerche nel campo della preistoria, della paleoantropologia, dell’evoluzione delle specie.

All’origine del mio interesse per la storia remota del genere umano c’è un’esperienza estetica, cioè la fortissima impressione che ebbi la prima volta che visitai Lascaux II. La distanza cronologica che separa le pitture rupestri dell’era glaciale dagli albori della scrittura (l’inizio della storia che si studiava a scuola) è più che doppia di quella intercorre tra la civiltà assiro-babilonese e noi; e tuttavia chi ha dipinto le grotte di Lascaux o di Altamira non era solo un nostro simile, era un artista nel senso più pieno della parola, come Masaccio o Michelangelo. Ricordo di aver provato una specie di vertigine. Ma questa è solo una premessa, anche perché 12.000 o 15.000 anni, dal punto di vista evoluzionistico, sono davvero poca cosa.

In realtà oggi conosciamo espressioni artistiche e simboliche risalenti a decine di migliaia di anni prima, non solo in Europa. È una vertigine che riguarda anche gli scienziati, perché ancora non si riesce a comprendere che cosa esattamente sia successo di così radicale nelle menti di quegli Homo sapiens tardivi da indurli a sviluppare comportamenti del tutto inediti. La vertigine è dovuta a quella che potremmo definire una “seconda nascita” della nostra specie: la prima volta siamo nati, fisicamente e anatomicamente, in Africa intorno a 200mila anni fa; la seconda volta siamo nati, cognitivamente, intorno a 60-50mila anni fa, probabilmente di nuovo in Africa. Il dato sconcertante è che in tempi piuttosto rapidi emerge un intero complesso di competenze e di atteggiamenti inusitati: l’arte rupestre è infatti accompagnata da sontuose sepolture rituali, abbellimenti del corpo, nuove tecnologie litiche, strumenti musicali, statuette votive, persino, poco oltre, calendari lunari. Qualcuno l’ha chiamato il “big bang” della mente umana, il “grande balzo in avanti”, ma si tratta di metafore fuorvianti, che nascondevano la povertà delle evidenze empiriche a disposizione. Da due o tre anni a questa parte il quadro è mutato e stanno emergendo novità interessanti, non meno “vertiginose”: l’ipotesi è che l’intelligenza simbolica sia nata in Africa meridionale durante un più lungo periodo di gestazione, almeno fra 80 e 60mila anni fa, in una fase di forte instabilità climatica che produceva continue espansioni e contrazioni demografiche nei frammentati gruppi umani paleolitici. In un contesto geografico ed ecologico così fluido, sono comparse molteplici “fiammate” di innovazione culturale, il più delle volte estintesi insieme ai gruppi che le avevano avviate. Di episodio in episodio, di piccolo gruppo in piccolo gruppo, verso la soglia dei 60mila anni fa una popolazione specifica comincia ad avere un successo peculiare, cresce e si sposta, migra verso nord (portandosi dietro una traccia genetica mitocondriale che oggi è stata individuata con precisione, il gruppo “L3”) e poi esce dall’Africa, in quella che fu probabilmente non la prima ma la terza ondata di gruppisapiens fuori dal continente d’origine. La genetica ci dice che tutti gli esseri umani attuali non africani si portano dietro questo marcatore L3 nel Dna mitocondriale, con successive modificazioni in sottogruppi. Ciò significa che quel gruppo di umani ha sostituito tutti gli altri già usciti dall’Africa, comprese forse le altre forme umane, come Neandertal. Ebbene, l’idea che oggi molti si stanno facendo è che questo fatidico gruppo africano L3, che viveva nelle zone poi abitate dai cacciatori-raccoglitori khoi-san, fosse proprio il primo portatore dell’inedita intelligenza simbolica dei sapiens moderni e del linguaggio completamente articolato. Sul piano filosofico, si tratta di uno scenario interessantissimo: siamo figli di una lunga sequenza di espansioni e di contrazioni demografiche, di spostamenti di piccoli gruppi in balia di condizioni climatiche instabili, di innovazioni sporadiche. A parte la crisi dei modelli lineari e dell’idea di progresso nell’evoluzione umana, ormai acquisita (almeno nella scienza, un po’ meno nel senso comune), si tratta di un modo nuovo di ricostruire la plurale storia naturale umana, nel quale gli assi portanti diventano la geografia, la demografia, la climatologia, insomma il lato fisico e spaziale, non più solo temporale, dell’evoluzione. Per questo nella Mostra Homo sapiens – La grande storia della diversità umana abbiamo legato le grandi innovazioni adattative delle specie umane, biologiche e culturali, alla loro distribuzione biogeografica, agli spostamenti e alle migrazioni. Un’intuizione che dobbiamo, principalmente, a Luigi Luca Cavalli Sforza, e che spiega il bassissimo grado di diversità genetica media che esiste tra tutte le popolazioni umane attuali.

La seconda e decisiva impressione risale a un altro viaggio, alla visita del Museum of National History di New York, che tu ben conosci. In quell’occasione ho scoperto l’esistenza della megafauna del Pleistocene, estinta in un’epoca in cui i sapiens avevano già popolato le Americhe. In precedenza non ignoravo fatti simili, come la scomparsa dei mastodonti o dei mammuth. Ma i mammuth assomigliano a elefanti, e gli elefanti esistono ancora: mentre lì si incontrano specie strane e sorprendenti, di cui nemmeno sospettavo l’esistenza, come il bradipo gigante (il megatherium). Ebbene, credo che la curiosità che mi è nata allora sia frammista a una specie di desiderio di rassicurazione: al bisogno di trovare motivi per considerare in chiave non troppo pessimistica il tempo attuale. Se gli uomini sono responsabili di fenomeni immani come l’estinzione della megafauna pleistocenica, allora il presente non è molto meno rovinoso del passato. Il punto per me è che, quanto a distruzione dell’ambiente, i nostri progenitori – divario tecnologico a parte – non erano molto meglio di noi. Quindi, forse, non dobbiamo disperare del futuro.

È vero, è un’impressione che ho avuto anch’io. L’estinzione di massa di altri esseri viventi, per un eccesso di sfruttamento o semplicemente a causa della nostra presenza insostenibile, è una storia più antica di quanto pensassimo. Abbiamo fatto irruzione prima in Australia, attraversando un braccio di mare già 50mila anni fa, e poi nelle Americhe, a partire da 25-30mila anni fa, in più ondate, portando rapidamente all’estinzione i bestioni che abitavano quelle terre, mai prima colonizzate da abili cacciatori bipedi armati di lance. In Mostra si possono ammirare le ricostruzioni di alcuni illustri esponenti delle megafaune pleistoceniche, come la colossale tigre dai denti a sciabola nordamericana, l’anatra gigante australiana, il Moa neozelandese alto tre metri e mezzo, e ovviamente il mammuth (nel nostro caso, casalingo, per la precisione dal Lazio). L’ipotesi dell’“ondata finale” che ho descritto sopra è pure legata a questa vicenda, perché le datazioni combaciano: quando escono per la terza volta i sapiens dall’Africa, raggiungono i “nuovi mondi” australiani e americani; la loro avanzata, forse con la complicità del clima, coincide con l’arretramento e con la scomparsa delle megafaune. Non sono però sicuro che il messaggio sia di per sé consolatorio: scoprire che abbiamo inventato il genocidio molte migliaia di anni fa (come quando gli agricoltori bantù si spostarono verso l’Africa centro-meridionale e decimarono le tribù di cacciatori-raccoglitori) è il segno che qualcosa di profondamente ambivalente si nasconde nel nostro retaggio di specie. Se non rassicurante, il messaggio è però istruttivo: significa, per esempio, che non ha molto senso evocare armonie perdute o naturalità perfette, perché fin dagli inizi siamo stati una specie cosmopolita invasiva. Anzi, siamo umani proprio perché abbiamo inaugurato un modo particolare di rendere “artificiali” gli ambienti che incontravamo, costruendo nicchie ecologiche nuove attraverso le nostre attività. Il prezzo di questa plasticità adattativa e performante è l’insostenibilità sul medio e lungo periodo. Un tempo le fluttuazioni demografiche la compensavano, oggi non più. A farne le spese è la biodiversità terrestre, che continua a declinare irreversibilmente. Secondo me da queste evidenze dovrebbe scaturire un rinnovato impegno ambientalista, ma di un ambientalismo non ideologico e non velleitario: un ambientalismo pragmatico e scientifico, che faccia tesoro del perturbante e ambivalente messaggio della storia umana profonda.

Poi c’è stata la terza scoperta: per un lungo, lunghissimo periodo, e fino a un passato molto prossimo a noi, sono esistite contemporaneamente più specie umane. Quattro, forse cinque varietà di homo: i sapiens, i neandertaliani, i discendenti asiatici dell’erectus, l’uomo di Flores – e mi pare di capire che la cooperazione della genetica con la paleontologia ci riservi ancora molte sorprese. Qui registro due sentimenti contrastanti. Uno è affine a quello di cui parlavo prima. Non sappiamo, credo, e non sarà facile accertare quanto direttamente i sapiens siano stati responsabili della scomparsa delle altre varietà umane, ed è improbabile che sia mai avvenuta una strage intenzionale e sistematica. Tuttavia rimane confermato il principio che l’Eden non è mai esistito: non c’è mai stata un’età dell’oro di armoniosa sintonia con la natura. E questo a me pare confortante.

Non c’è dubbio, l’età dell’oro non è mai esistita, almeno da quanto ci raccontano i fossili e le molecole. Quando l’ondata finale dei sapiens si espande, le altre quattro (almeno) forme umane arretrano: non ci sono segni di sterminio intenzionale, né di analoghe circostanze drammatiche, però di un disequilibrio sì. Il pendolo della demografia oscilla a nostro favore e gli altri, più stanziali e più “autoctoni” di noi, sono lentamente schiacciati, marginalizzati, frammentati. Ancora una volta, è un mix di circostanze ambientali contingenti e di flessibilità adattativa a segnare il nostro destino. Neandertal finisce in una enclave a Gibilterra e da lì non esce più, estinguendosi intorno a 28mila anni fa. Homo floresiensis resiste nella sua isoletta indonesiana fino a 12mila anni fa, cioè fino alle soglie della storia. È molto significativo che in epoche precedenti, per esempio in Medio Oriente da 120mila a 80mila anni fa, i sapiens e i Neandertal si siano invece alternati per lungo tempo negli stessi territori, coabitando e con ogni probabilità entrando in contatto. Poi, dopo i 60-50mila anni fa, il registro cambia e il modello di convivenza viene rimpiazzato da quello di una lenta sostituzione: un’altra riprova della possibile uscita di gruppi sapiens dal comportamento inedito. Con i sapiens “vecchio stile” le altre forme umane sono riuscite a convivere, con i “sapiens 2.0” no. Questi incontri ravvicinati di tipo preistorico – che raccontiamo in Mostra attraverso i fossili, le mappe biogeografiche e i modelli in 3D – potrebbero essersi spinti fino all’accoppiamento con prole fertile, e dunque al mescolamento dei geni tra forme umane diverse. Nel genoma dei sapiens non africani si riscontra una piccola traccia neandertaliana, e nei melanesiani attuali forse una traccia del Dna del misterioso Homo di Denisova, una forma asiatica imparentata con Neandertal che conosciamo soltanto attraverso il Dna e pochi frammenti di ossa e di denti. Stiamo dunque forse per perdere anche il primato sulla purezza del nostro genoma, di cui siamo così gelosi: un mantello di arlecchino genetico, con diversi contributi di specie umane, scorre ancora nel nostro sangue. Siamo plurali anche nel genoma.

Il secondo sentimento ha di nuovo a che vedere con l’estetica, e assomiglia al misto di turbamento e sollievo che può provare lo spettatore di una tragedia. Il pathos e il comfort della distanza di fronte a uno spettacolo terribile. Da una parte, dunque, c’è lo shock della scoperta che creature molto vicine a noi – parenti stretti, molto più dei mammuth o dei bradipi giganti – possano essere stati oggetto di uno sterminio, sia pur indiretto. È come se la nostra attuale prospera esistenza sia stata scontata da una sequenza di eccidi. Per cavarcela, insomma, abbiamo buttato giù dalla zattera un bel po’ di compagni di naufragio. Dall’altra, però, c’è la consolazione che questo è avvenuto nel passato. La storia è chiusa, non ci sono più neandertaliani fra noi. Possiamo anche giocare a immedesimarci con i nostri antenati che disperdevano e mettevano in fuga e confinavano tutte le altre specie umane. Non sappiamo se loro abbiano vissuto un dilemma etico. Noi possiamo proporcelo, ma in termini di pura finzione.

Certo, non possiamo sapere cosa pensassero, anche se è affascinante immaginare la storia dal punto di vista dei perdenti, per esempio dei Neandertal. Che emozioni avranno provato incontrando questi asciutti cugini africani con la fronte alta e la pelle scura? Che cosa pensavano? Lo ha raccontato magnificamente un paleoantropologo spagnolo, Juan Luis Arsuaga, nel saggio Lacrime nella pioggia (Micromega, Almanacco di Scienze 2012). Per me la vera consolazione è sapere che non siamo mai stati soli nell’evoluzione umana, tranne che nell’ultimo battito di ciglia del tempo geologico. Che possiamo cioè rivendicare finalmente la nostra piena appartenenza alla magnifica storia della diversificazione delle specie viventi sulla Terra, senza più eccezioni ad hoc che giustifichino la nostra superiorità. La tragedia è ancora in corso (alcuni la chiamano “la sesta estinzione di massa”, dove questa volta l’asteroide siamo noi) e non è più tempo di giustificazioni essenzialiste del nostro dominio. Scoprire che siamo arrivati fin qui dopo una sequenza di biforcazioni contingenti, e che dunque altri contropresenti erano egualmente probabili, rende la nostra vicenda terrena più democratica e dovrebbe indurci a una salutare sobrietà, a una “umiltà evoluzionistica”. Stiamo facendo di tutto per distruggere il pianeta, il quale però sopravvivrà alle nostre peggiori azioni, avendone già viste di tutti i colori, ed è platealmente indifferente ai nostri dilemmi morali e alla nostra miopia. Dunque l’ambientalismo è un compito in ultima analisi umanistico: piuttosto che parlare “in nome della natura” e autoproclamarci salvatori del pianeta, rendiamo onore alla nostra natura di umani responsabili garantendo che l’esperimento evolutivo del genere Homo prosegua (almeno per un altro po’).

L’ultima ragione del mio interesse per la filogenesi umana è più propriamente conoscitiva. Sui banchi di scuola ci hanno insegnato gli aspetti per cui gli umani differiscono dalle grandi scimmie. Se tutto questo è presentato come un dato, la storia (trionfale o catastrofica) della nostra specie può non apparire altro che un risultato inevitabile, come la semplice esplicazione di potenzialità predefinite. Una storia già scritta, e quindi tutto sommato banale. Se invece ogni singola peculiarità che distingue i sapiens dagli altri primati è considerata alla stregua di un problema, allora l’intera vicenda diventa molto più interessante. Primo, perché bisogna capire come le cose sono andate; secondo, perché risulta chiaro che sarebbero potute andare in maniera diversa. Questo, mi pare, è il tema centrale del tuo ultimo libro,La vita inaspettata.Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto (Cortina, Milano 2011).

Certo, è proprio questo il punto: abbiamo bisogno di un approccio alla storia umana che valorizzi la contingenza e il gioco sottile tra eventi casuali dirimenti e regolarità ripetute. Per questo è così importante l’asse dello spazio, la dimensione della geografia. Se concepiamo l’evoluzione soltanto come una genealogia che si dipana nel tempo, come una sequenza di specie appartenenti a epoche o fasi differenti, come una trasformazione cronologica, corriamo tutti i rischi delle “grandi narrazioni” influenti, che attraggono così tanto le nostre menti. Il presente finirà per sembrarci l’esito necessario del passato, e useremo proprio il passato per giustificarlo, qualunque esso sia. I nessi temporali ci appariranno inevitabili, facendo emergere quella preferenza per la teleologia che è ben radicata nei nostri sistemi di credenze. L’evoluzione diventerà un’escatologia laica, una favola eroica. Un ottimo antidoto contro questi fraintendimenti consiste proprio nell’immergere il gioco evolutivo nei suoi contesti: mostrare che l’evoluzione non è una conquista di adattamenti sempre più perfetti, ma un processo concreto i cui protagonisti sono gruppi di individui disseminati in uno spazio geografico irregolare, soggetti a condizionamenti esterni e a circostanze ambientali mutevoli, in continuo movimento. Le innovazioni diventano episodiche, legate a singole specie, ciascuna portatrice di un mosaico unico di caratteri. Ne deriva un modo di pensare per storie, per molteplici piccole storie e non più per grandi narrazioni edificanti, che è anche un pensare per contesti. L’evoluzione smette di essere una marcia di progresso e diventa un’esplorazione di possibilità, un’impresa da artigiani più che da ingegneri. È questa la svolta epistemologica, avviata con la teoria degli equilibri punteggiati (cioè con la scoperta che le specie nascono, anche rapidamente, da piccoli gruppi isolati che vanno alla deriva alla periferia della specie madre), che ha permesso di comprendere che anche l’evoluzione degli ominidi, come quella di tutti i nostri cugini viventi, si è snodata attraverso un albero cespuglioso di forme, ciascuna unica a modo suo, e non lungo un binario unico.

Uno degli aspetti più affascinanti e innovativi della mostraHomo sapiens è l’accostamento tra la storia del genere umano, il popolamento del pianeta e la diversificazione linguistica. La nostra specie, molto omogenea dal punto di vista genetico, ha prodotto una straordinaria fioritura di lingue. Mi pare una prospettiva di ricerca quanto mai affascinante, e molto promettente.

Questa è in effetti una delle frontiere della ricerca più promettenti. Capire quando e in che modo è avvenuta la “rivoluzione paleolitica” che innesca il comportamento simbolico tipicamente umano significa proprio cogliere il momento fatidico in cui l’evoluzione biologica si aggancia a quella culturale. Noi sappiamo che esistono forme di “cultura”, intesa come condivisione e trasmissione non genetica di idee e di innovazioni attraverso l’apprendimento sociale, anche in altre società di primati. Lo stesso possiamo dire delle altre specie umane che hanno abitato la Terra fino a poche migliaia di anni fa. In Homo sapiens, tuttavia, l’evoluzione culturale assume ben presto caratteristiche di particolare pregnanza: forse proprio grazie al completamento dello sviluppo del linguaggio articolato, diventiamo particolarmente inventivi e innovativi. Sono i nostri adattamenti culturali e tecnologici a farci uscire dalle nicchie ecologiche tradizionali, nella fascia tropicale, portandoci a colonizzare steppe aride, tundre gelate, zone montuose e deserti. Si innesca così un processo di co-evoluzione biologica e culturale: con gli strumenti della cultura noi modifichiamo sempre più l’ambiente attorno a noi, il quale ci condiziona a sua volta con nuove pressioni selettive.

Differente è invece il discorso relativo ai parallelismi tra le differenziazioni genetiche interne alla specie umana e le parentele linguistiche. Qui si notano alcune analogie di fondo che rendono i due processi in parte coincidenti: in particolare, il meccanismo di separazione per “deriva” in piccoli gruppi, che è fondamentale tanto per i geni di una popolazione quanto per la sua lingua. Esistono però anche discrepanze che non vanno sottovalutate: le lingue evolvono in modo diverso dalle specie, ci sono molte più ibridazioni in orizzontale, il ritmo di cambiamento è più veloce, le mutazioni sono intenzionali, prima dell’età della scrittura non abbiamo elementi per fare comparazioni, e i fattori sociali possono modificare profondamente gli schemi di diversificazione (pensiamo a cosa succede quando un piccolo gruppo di dominatori sottomette una popolazione più grande e impone di parlare la lingua dei vincitori).

Resta inoltre irrisolta la questione dell’origine unica o plurale delle lingue. Al netto di tutte queste cautele, è sorprendente che l’albero dei geni e l’albero delle lingue si sovrappongano così tanto: deve esserci realmente una correlazione. In un articolo apparso su “Science” nell’aprile del 2011 si è visto addirittura che il calo della diversità genetica media allontanandosi dall’Africa meridionale coincide esattamente con il calo del numero medio di fonemi presenti nelle lingue del mondo: anche quel valore diminuisce con regolarità in proporzione alla distanza percorsa dall’Africa meridionale e dalle lingue khoi-san. Potrebbe essere un’altra traccia, questa volta linguistica, lasciata da quella “ultima ondata” di Homo sapiens in espansione da cui tutti i non africani discendono. Da qui però a dire che i caratteristici “clicks” dei boscimani sarebbero un residuo ancestrale del proto-linguaggio originario ne passa, anche perché le popolazioni africane nel frattempo non sono rimaste ferme al Paleolitico, come un facile pregiudizio potrebbe indurci a pensare, ma hanno avuto una loro evoluzione (biologica e culturale) parallela a quella di chi usciva dall’Africa. Oggi grandi programmi di ricerca internazionali stanno puntando i loro riflettori proprio su questo fronte e i ricercatori italiani sono tra i protagonisti.