Speciale

Alfabeto Pasolini / Il Decameron: un sogno in napoletano

Si può dire qualcosa di nuovo su Pasolini? La domanda aleggia (imperversa?) un po’ ovunque, nel corso di questo centenario. “Non penso ci sia nulla da dire su Pasolini”, ha dichiarato con l’abituale piglio tranchant Franco Maresco, che nel 2000, in coppia con Daniele Ciprì, gli aveva dedicato Arruso, film-omaggio dissacrante fin dal titolo (che in palermitano sta per “omosessuale”, ma con una sfumatura evidentemente ingiuriosa). Eppure non si cessa di parlarne, di chiosare, di citare (meglio se a sproposito). Comunque la si pensi su di lui, che lo si ami o che lo si detesti, Pasolini è un classico: qualcosa di cui si preferisce dire “sto rileggendo” e mai “sto leggendo”, avrebbe detto l’amico/rivale Italo Calvino (che però precisava, con fare vagamente ammonitorio: classico è ciò che continuamente solleva un polverone di discorsi critici e che al tempo stesso riesce sempre a scrollarseli di dosso).

Del classico, Pasolini ha senz’altro la mole (anche bibliografica: dieci “Meridiani”, più di qualsiasi altro autore della collana): “pesante e ingombrante”, come l’ha definito su “Film TV” Alberto Pezzotta, non sembra aver perso un grammo della sua rilevanza, malgrado l’aria vagamente inattuale (ma anche questo è segno di una classicità ormai raggiunta). Eppure, non è facile accostarglisi. Nel suo articolo, Pezzotta suggerisce come prima cosa di aggirare i tanti, troppi pregiudizi che ancora circondano la sua opera: sbarazzarsi di un ginepraio di interpretazioni che negli anni è cresciuto a dismisura e tornare finalmente alle opere, provando a guardarle come se fosse la prima volta.

Con il suo “Il Decameron” di Pasolini, storia di un sogno (Carocci 2022, pp. 307), Carlo Vecce ha fatto proprio così. È partito dal lungometraggio pasoliniano per studiarne il “Prima”, il “Durante”, il “Dopo” e anche il “Dentro”, come indicano i titoli delle quattro parti principali in cui è diviso il libro. Tuttavia, a differenza di altri esempi recenti (Una visita al Bates Motel di Guido Vitiello, dedicato a Psyco, oppure Che hai fatto in tutti questi anni? di Pietro Negri Scaglione, sulla lavorazione di C'era una volta in America), Vecce non si limita a un fornire un resoconto narrativo più o meno avvincente delle circostanze in cui Pasolini ha girato il suo Decameron: quasi metà del volume è infatti occupata da un’ampia appendice che restituisce, in forma di trascrizione, l’intero film, parola per parola, immagine per immagine.

Filologo e studioso della letteratura dell’Umanesimo e del Rinascimento (fra i suoi contributi più recenti, la cura dell’Arcadia di Jacopo Sannazaro e il saggio La biblioteca perduta, ricostruzione ipotetica della biblioteca di Leonardo da Vinci), Vecce non poteva che partire dalle fonti. E quali erano le fonti che Pasolini aveva scelto di utilizzare per il suo Decameron? Lo studioso suggerisce che, prima del 1969, l’anno in cui comincia a seriamente a pensare a una trasposizione del libro, Pasolini non abbia ancora letto a fondo il Decameron; né tantomeno che abbia seguito le agguerrite ricerche filologiche portate avanti soltanto pochi anni prima da studiosi come Giuseppe Billanovich e Vittore Branca, in cui si sottolineavano i legami di Boccaccio con la cultura medievale e la sua esaltazione della nuova borghesia mercantile, antesignana del capitalismo moderno. Il Boccaccio di Pasolini è ancora quello di Erich Auerbach, uno dei suoi autori di riferimento: lo stesso che in Mimesis legge l’opera boccacciana nella chiave del “realismo creaturale” e della conquista dello “stile medio”.

Accanto alla letteratura, ovviamente, abbiamo il cinema. Certo Pasolini non è un ammiratore della commedia di costume (e in costume) italiana degli anni Sessanta, ma non è improbabile che abbia visto, a suo tempo, Boccaccio ’70 (1962), l’elefantiaco film a episodi ideato da Cesare Zavattini e diretto, fra gli altri, dall’amico Federico Fellini. Il principale riferimento iconografico pasoliniano (lo era stato anche nel 1964 per Il Vangelo secondo Matteo e due anni dopo per l’episodio “francescano” di Uccellacci e uccellini) è semmai il Rossellini di Francesco giullare di Dio (1950), altro modello dichiarato di “realismo creaturale”. D’altra parte, lo stesso Vecce non manca di ricordare come il Decameron di Pasolini giunga sugli schermi in un momento particolarmente propizio per quanto riguarda la rivisitazione in chiave “contestataria”, quasi controculturale, del Medioevo: un clima favorito dal successo di L’Armata Brancaleone (1966) di Mario Monicelli, che apre la strada ad analoghe operazioni di “filologia fantastica”, anche extracinematografiche (pensiamo alla “giullarata popolare” di Mistero Buffo, che Dario Fo mette in scena a partire dal 1969).

Chiarite le suggestioni, Vecce passa a descrivere il lavoro di Pasolini sul testo, materialmente compiuto sul secondo volume dell’edizione economica del Decameron, edita da Longanesi poco tempo prima nella collana “I Marmi”, con tanto di illustrazioni (di Guido Somarè: “centoventiquattro disegni”, scrive Vecce, “dal tratto nervoso ed essenziale, che insistono nella rappresentazione delle figure e dei corpi, spesso nudi o coperti da veli trasparenti”). La copia, oggi depositata presso il Fondo Pasolini del Gabinetto Vieusseux di Firenze, rivela un lavoro accurato e meticoloso: “Armato di matita, pennarello nero e rosso, penna biro nera, blu e rossa”, Pasolini “percorre tutto il volume, riempiendolo dei consueti segni di lettura: sottolineature singole o doppie, linee verticali a margine, asterischi, crocette, punti”.

Setacciando le carte pasoliniane depositate tra Firenze, il Centro Studi Pasolini di Bologna e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Vecce segue il lavoro di scrittura nelle sue varie fasi, dal soggetto al trattamento, dalla sceneggiatura definitiva ai copioni di scena. E se fin dall’inizio Pasolini ha ben chiaro di voler abolire un elemento essenziale dell’opera di Boccaccio, vale a dire la “lieta brigata” che fa da cornice alle cento novelle, non si può dire altrettanto della struttura da dare al film, più volte sottoposta a quelli che Vecce definisce giustamente dei veri e propri “terremoti”. Uno di questi riguarda la novella di Chichibio: inizialmente destinata a fare da filo conduttore ad altre sei novelle, al pari di quelle (poi rimaste) di ser Ciappelletto e di Giotto, viene repentinamente soppressa dal regista in una fase già avanzata di scrittura.

L’ altro elemento con cui Pasolini intende fin dall’inizio caratterizzare la propria trasposizione del Decameron è Napoli. Il suo film sarà ambientato per intero nel capoluogo partenopeo e parlerà napoletano, anche nelle novelle che Boccaccio aveva ambientate in Toscana o in Lombardia. Proprio come fa uno dei personaggi del film, dopo aver letto le prime righe di una novella nel più puro toscano (“Sapere adunque dovete in Lombardia essere un famosissimo monistero…”): “Signori miei, mo’ v’o’ spiego alla napoletana!”.

Le ragioni di questa scelta sono molteplici. Da un lato c’è sicuramente il dato storico del profondo legame che Boccaccio instaurò con la città, all’epoca fiorente centro mercantile e sede della corte degli Angiò, dove effettivamente trascorse gli anni dell’adolescenza e della giovinezza (1327-1341). Un aspetto che, ricorda Vecce, emerge con grande evidenza negli studi di Natalino Sapegno, un altro dei punti di riferimento di Pasolini nella fase preparatoria dello script. A questo si aggiunge poi, da parte del regista, una vicinanza affettiva nei confronti di una città scoperta all’epoca del reportage La lunga strada di sabbia, realizzato in collaborazione con il fotografo Paolo Di Paolo; e in seguito approfondita attraverso il rapporto con Eduardo De Filippo (che avrebbe dovuto interpretare il mai realizzato Porno-Teo-Kolossal) e soprattutto con Totò, che poco tempo prima di morire gira con Pasolini un lungometraggio e due corti: non c’è dubbio che, se l’attore fosse stato ancora in vita, avrebbe preso parte al film.

C’è poi una terza ragione che spinge Pasolini a scegliere Napoli e la sua lingua. È lui stesso a spiegarla, nel pressbook del film: “Napoli, per la sua gente, costituisce l’ultimo rifugio, l’estremo baluardo di genuinità d’espressione popolare. Napoli non si è ancora guastata, non è ancora stata contaminata dalla civiltà consumistica”. Agli occhi del regista, insomma, Napoli acquisisce i tratti di uno dei molti “orienti” idealizzati e fuori della Storia che ne costellano la riflessione in quegli anni (Appunti per un film sull’India, 1968; Appunti per un’Orestiade africana, 1970), come reazione “a tutta la stronza Italia neocapitalista e televisiva”. Non a caso, quasi a voler ribadire un legame ideale fra questi mondi arcaici, è proprio durante una pausa nelle riprese del Decameron che Pasolini gira a Sana’a, nello Yemen, un documentario, Le mura di Sana’a appunto, in forma di appello all’UNESCO affinché preservi il centro storico della città (l’appello verrà accolto undici anni dopo la morte del regista, nel 1986).

Anche per questo Pasolini accantona il plurilinguismo in favore di un “puro parlare napoletano”. E poco importa, tutto sommato, che gli scambi fra i personaggi siano di difficile comprensione per lo spettatore. Contano i volti, le facce di un’Italia superstite che il regista indifferentemente recluta fra interpreti di professione (Angela Luce, Giacomo Rizzo, Salvatore Biliardo, Alfredo Sivoli), amici (Ninetto Davoli, Sergio Citti, Giuseppe Zigaina, Guido Alberti) e autentici sottoproletari partenopei (Vincenzo Ferrigno, Luigi Seraponte, Antonio Diddio). Soprattutto, contano quelle che Vecce chiama “le parole del corpo”: da una parte il linguaggio gestuale, fatto di codici ben precisi, in qualche modo ricavati dal ricco frasario mimico della tradizione partenopea; dall’altra quello dei corpi stessi, che si toccano, si abbracciano, fanno sesso (un verbo che ricorre spesso nel film è tuzzuliare, ovvero “fottere”, accompagnato da un inequivocabile gesto della mano). “Il Decameron”, osserva giustamente Vecce, “potrebbe essere visto e inteso senza sonoro, come un film muto”. Del resto, come anche ricorda lo studioso, l’orgoglioso primitivismo di Pasolini cercava volentieri i propri precursori nei maestri del muto: Murnau, Dreyer, Chaplin.

Tuttavia, per paradossale che possa sembrare, una volta battuto il primo ciak (alla fine di agosto del 1970, a Ravello), Pasolini si trattiene a Napoli per tre giorni soltanto, girando un centinaio di inquadrature: nel film finito se ne conteranno poche decine. Le riprese, invece, si svolgono soprattutto nel Lazio e in Campania (in particolare nel borgo di Caserta Vecchia), ma anche a Bolzano e Bressanone; persino, lo abbiamo visto, nello Yemen, dove si gira parte della novella di Alibech, all’ultimo momento sacrificata in moviola. “Pasolini voleva mostrare un’Italia popolare che già allora stava scomparendo”, ha spiegato lo scenografo Dante Ferretti, all’epoca giovane collaboratore del regista: “Ricordo anche la sua sofferenza quando, durante i sopralluoghi, scopriva che un edificio antico era stato lasciato nell’incuria e minacciato di distruzione”.

Una volta affrontate la scrittura e la lingua, Vecce si concentra sulle immagini e sui riferimenti visivi, di cui il film è estremamente ricco. È il solo momento in cui si avverte, nel libro, l’assoluta mancanza di un apparato iconografico: una mancanza fortunatamente compensata, almeno in parte, dall’abilità ecfrastica di Vecce, che con il suo tono piano e discorsivo rende oltremodo piacevole la lettura.

La “memoria dell’occhio” di Pasolini torna a più riprese, secondo modalità sperimentate in precedenza. La più frequente è il tableau vivant, già sfruttato con eccellenti risultati nel cortometraggio La ricotta (1963): ma mentre lì avevamo i manieristi Rosso e Pontormo, qui abbiamo svariati dipinti di Brueghel il Vecchio (la Battaglia tra il Carnevale e la Quaresima, i Giochi di fanciulli, il Paese di Cuccagna, il Trionfo della morte), spesso mescolati fra loro; e un giottesco Giudizio Universale (forse ispirato a quello padovano degli Scrovegni), con “le facce gentili della gente del popolo” e la Madonna (Silvana Mangano) al posto del Dio giudice. “Per il Decameron”, ricorda ancora Ferretti, “mi mostrò le riproduzioni di Giotto, dell’Arte del Trecento e del Quattrocento, di artisti come Bosch, ma anche successivi, come Brueghel, anche se era un film mediterraneo”.

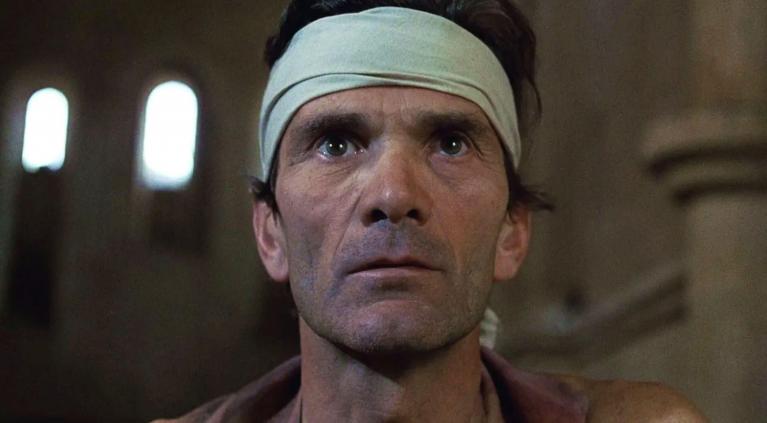

Il ruolo chiave attribuito alla pittura nel Decameron è sottolineato dalla presenza in scena dello stesso Pasolini: l’ex discepolo di Roberto Longhi diventa per il film un allievo di Giotto (forse l’anonimo noto come il Maestro delle vele), impegnato nella realizzazione degli affreschi della napoletana basilica di Santa Chiara. E pazienza se, come ricorda lo stesso Vecce, Pasolini decide di interpretare la parte all’ultimo momento, dopo aver incassato i rifiuti di Sandro Penna e di Paolo Volponi: col senno di poi, non poteva che finire così. Seminudo, con indosso un grembiule e col capo avvolto da una bandana bianca, Pasolini sembra rifarsi, secondo Vecce, all’iconografia del dio Vulcano, così come viene raffigurato nella Fucina di Vulcano dall’amato Velázquez: quasi un modo per esaltare, scrive lo studioso, “la componente febbrile, quasi materica, del suo lavoro d’artista, come pittore ma soprattutto come regista”. “Il Decameron, che doveva essere la meno autobiografica delle mie opere”, dirà in seguito lo stesso Pasolini, “ha finito per essere autobiografico in modo quasi aggressivo” (aggiungendo ironicamente, fra parentesi “se lo stile non fosse decisamente comico”).

Malgrado la raffinatezza dei riferimenti iconografici, Pasolini pensa al suo Decameron come a un prodotto schiettamente popolare: un film-affresco, una sorta di “superspettacolo d’autore” sulla falsariga di quelli realizzati all’inizio degli anni Sessanta da Antonioni, Fellini, Visconti. E che vi sia in lui la reale preoccupazione di raggiungere un pubblico il più possibile vasto, lo si nota dall’attenzione con cui calibra la durata del film, accettando il suggerimento del produttore Franco Rossellini di ridurre le tre ore del progetto iniziale alla lunghezza attuale, sacrificando senza troppi rimpianti singole scene o addirittura interi episodi. Ma lo si nota soprattutto nel tentativo, che Vecce sottolinea più volte, di trovare una mediazione fra quel “cinema di poesia”, antinaturalistico e soggettivo, che Pasolini stesso aveva teorizzato nell’omonimo saggio del 1965, e un più convenzionale “cinema di prosa”. Come Boccaccio, secondo Auerbach, aveva inventato per il suo capolavoro uno “stile mezzano”, lontano dalle vette del sublime quanto dagli eccessi del triviale, allo stesso modo Pasolini attenua nel Decameron il primitivismo “masaccesco” degli esordi (frontalità della macchina da presa, sguardi in macchina) in favore di uno stile e di una sintassi filmica più piana e comprensibile, evidente nell’uso degli obiettivi (quasi esclusivamente 50mm e grandangoli), nel taglio delle inquadrature (molti i primi e i primissimi piani, abbondante l’uso della camera a mano) e nel montaggio (dove prevale lo stacco netto).

Non meno indovinata è la strategia comunicativa adottata per promuovere il film, predisposta dallo stesso Pasolini, molto più a suo agio con i media di quanto abbia mai voluto far credere. Fra indiscrezioni dal set, comunicati stampa, mezze dichiarazioni, il regista riesce a creare intorno all’opera una curiosità enorme. “Il Decameron”, scrive giustamente Vecce, “è un film che nessuno ha visto, ma di cui tutti parlano”. Al debutto, avvenuto il 29 giugno 1971 durante il XXI Festival del Cinema di Berlino (dove si aggiudicherà il Premio Speciale della Giuria), l’accoglienza del pubblico internazionale è calorosa, mentre la critica, soprattutto in Italia, mostra maggiore cautela. Anche tra i più favorevoli serpeggia il sospetto dell’escapismo: con il suo Medioevo fantasticato, si dice, Pasolini tenta la fuga da un’attualità sempre più cupa e angosciosa. A dire il vero, anche durante la post-produzione del suo film, il regista non cessa di guardare a ciò che accade lontano dai set e dalle moviole: anzi, come ricorda Vecce, alla fine del 1970 arriva addirittura a rinviare il montaggio del Decameron per prestare il proprio contributo alla realizzazione del documentario 12 dicembre, dedicato alla strage di piazza Fontana e firmato da Lotta Continua.

In generale, sottolinea giustamente Vecce, a dispetto dell’enorme successo popolare (è tutt’oggi uno dei maggiori incassi del cinema italiano, al sedicesimo posto fra i più visti di sempre), la complessità (ma anche l’ambiguità) del film viene banalizzata: l’utopia della liberazione e della comunicazione con gli altri tramite l’eros, che per Pasolini costituiva ormai la sola possibilità di sottrarsi ai linguaggi ormai inquinati dal consumismo, finisce per dare vita a un sottogenere exploitation, il “decamerotico”.

Una situazione ben riassunta da una riflessione che un intellettuale non certo sospettabile di simpatie pasoliniane come Ennio Flaiano aveva annotato, poco tempo prima di morire, su uno dei suoi taccuini (poi pubblicato postumo con il titolo Don’t Forget in appendice al Diario degli errori): “Pasolini, col suo Decamerone, è la scimmia che ha aperto la gabbia alla tigre: all’antica tigre italiana dei cessi, dei casini, dei corpi di guardia, dei goliardi, e, tutto sommato, dei turpi porcaccioni”.

È una boutade dal duplice significato. Da un lato c’è senz’altro l’irrisione moraleggiante di un’intellettuale anziano e laico nei confronti di un’operazione a suo parere velleitaria; dall’altro, però, c’è anche la constatazione lucida e amara di come lo “scandalo” di Pasolini fosse ormai materia esclusiva dei pretori d’assalto, mentre il pubblico maschile d’estrazione piccolo borghese (e forse anche proletaria) aveva prontamente assorbito il colpo, sollazzandosi fra battute salaci e donne seminude. Anche Pasolini sarà costretto a prenderne atto, e pochi mesi prima di morire pubblica un’Abiura della Trilogia della vita (nel frattempo sono usciti I racconti di Canterbury e Il Fiore delle Mille e una notte): “Io abiuro dalla Trilogia della vita, benché non mi penta di averla fatta. Non posso negare la sincerità e la necessità che mi hanno spinto alla rappresentazione dei corpi e del loro simbolo culminante, il sesso. […] L’ultimo baluardo della realtà parevano gli 'innocenti' corpi con l’arcaica, fosca, vitale violenza degli organi sessuali”. Affermazioni intinte in quel pessimismo da cui prenderà forma l’estremo (in tutti i sensi) Salò, o le 120 giornate di Sodoma.

Meglio sognare l’opera che realizzarla, dunque, come recita la famosa (e contestata, e contestabile) battuta che conclude il film, pronunciata non a caso dall’allievo di Giotto, ovvero dallo stesso Pasolini? In realtà, fa notare Vecce, le parole del regista-personaggio sono rivolte al pubblico: “invitano a guardare alla sua opera come a un processo, un organismo in divenire, e a coglierne la bellezza non nell’atto conclusivo, ma nello stesso farsi creativo, associato a sua volta a una dimensione onirica”. Creare l’opera, secondo lo studioso, “è come sognarla, lasciarla aperta a nuovi e infiniti e potenziali sviluppi, farla vivere insieme al suo autore, mentre invece concluderla è fissarla per sempre in una forma immutabile”.

Agli occhi di Vecce, Il Decameron si configura allora come una vera e propria “opera aperta”: lo è sia a livello strutturale (l’abolizione della cornice narrativa predisposta da Boccaccio), sia perché si pone come primo capitolo di una trilogia (la “Trilogia della vita”, appunto). Ricostruendo la vicenda del film, analizzandone il corpo, raccontandone per filo e per segno il parlato, Vecce non fa che rilanciare ancora una volta questa apertura, facendo rivivere su carta la materia di quel sogno.

Leggi anche

Marco Belpoliti, La lunga strada

Claudio Franzoni, La Grecia secondo Pasolini

Silvia Mazzucchelli, Pasolini e Paolo Di Paolo: coast to coast