Babylon, la formula imperfetta

Questo articolo contiene spoiler.

Uno spettro si aggira nel cinema hollywoodiano: lo spettro del pubblico. È una presenza che aleggia in film molto diversi fra loro, ma tutti usciti nell’ultimo anno e mezzo. Da La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro a Belfast di Kenneth Branagh, da Nope di Jordan Peele a Blonde di Andrew Dominik, fino al più recente The Fabelmans di Steven Spielberg. E alla lista si potrebbero aggiungere anche Elvis di Baz Luhrmann, che pure tocca il cinema solo in parte, e l’ancora inedito (in Italia) Empire of Light di Sam Mendes. Cinema sul cinema, si dice in giro – o, parlando più in generale, sull’intrattenimento, che del cinematografo è il parente più prossimo: il parco a tema, il circo e giù giù fino al freak show. Eppure, nella foto ricordo del passato (ché tutti questi sono anche film sulla Storia del cinema, sul suo mito), stavolta Hollywood accoglie anche qualcos’altro. Gli spettatori, “those wonderful people out there in the dark”, come li chiamava Gloria Swanson nel finale di Viale del tramonto di Billy Wilder, uno dei più velenosi e allucinati omaggi che la Mecca del cinema abbia regalato a se stessa.

Che siano pochi e sparuti, come quelli che assistono all’improbabile rodeo “extraterrestre” di Nope, o tanti da riempire una intera sala cinematografica come nell’ultimo Spielberg; che siano creduli come in La fiera delle illusioni, o in preda all’isteria come in Blonde, gli spettatori, sempre più rari in sala, hanno finito per diventare essi stessi oggetto di nostalgia, all’interno di un panorama cinematografico che, come ha scritto su “doppiozero” Simone Spoladori, “rischia di collassare definitivamente, perdendo per sempre la sua dimensione liturgica di rito collettivo”.

Intendiamoci: il cinema era dato per moribondo già alla nascita, per cui è sempre meglio andarci cauti con le profezie. Quanto al rimpianto per il passato, si può dire che quest’invenzione, nata per ridare vita alle ombre dei defunti, ce l’abbia addirittura nel DNA. Che cosa è cambiato allora, nel passaggio dalla pura e semplice nostalgia del cinema alla nostalgia-del-cinema-con-il-pubblico? Per capirlo, basterebbe confrontare un film come The Fabelmans con l’ormai dimenticato The Artist (vincitore all’epoca di ben cinque Oscar), oppure, ancora meglio, con Hugo Cabret. Se per l’orfano di Scorsese la (ri)scoperta del cinema del passato coincideva con la possibilità di rifarsi una famiglia, per il Sammy spielberghiano non solo questa scoperta coincide freudianamente con il trauma e la relativa coazione a ripetere (il deragliamento del treno in Il più grande spettacolo del mondo, che il bimbo cerca subito di riprodurre), ma accompagna e al tempo stesso registra impietosamente la disgregazione del suo nucleo famigliare.

Nell’arco di poco più di un decennio, a Hollywood la nostalgia si è incupita e incanaglita. Colpa di una situazione sempre più critica, si dirà, che accanto ai profondi e inevitabili cambiamenti intervenuti nella mediasfera ha dovuto subire l’impatto di una pandemia globale di dimensioni impreviste. In ogni caso, più che celebrare la propria grandezza, oggi Hollywood sembra voler raccontare soprattutto, e con altrettanto impegno, la propria miseria. Accogliere il pubblico in questa spirale nostalgica, dunque, non suona tanto come una disperata invocazione d’aiuto (“Tornate al cinema!”) quanto come una rabbiosa chiamata al correo. Non sorprende che, il più delle volte, il diretto interessato abbia disertato la sala.

A fare da apripista, in tempi ancora non sospetti, era stato Tarantino con C’era una volta a… Hollywood. In quel caso, però, dopo aver accompagnato Margot Robbie (la “sua” Sharon Tate) a contemplare se stessa sul grande schermo, la salvava da un tragico destino con una generosa fuga finale nell’ucronia. Era il 2019, e da allora lo sguardo dei registi si è fatto decisamente più impietoso. Dall’ossessione scopofila che accomuna tutti i personaggi di Nope alla Marilyn di Blonde, spremuta e sfruttata sotto gli occhi famelici degli spettatori in delirio, esattamente come il “geek” di La fiera delle illusioni, il pubblico è sempre complice di quel gigantesco mattatoio che alcuni ancora chiamano la Fabbrica dei Sogni.

E alla fine arriva Babylon. Film “maledetto”, smisurato (189 minuti di durata), già bollato come colossale fiasco prima ancora del debutto (30 milioni di dollari di incasso al 26 gennaio 2023, contro i 78 di costo complessivo), odiato di tutto cuore dai cinefili, ignorato dallo stesso establishment hollywoodiano (un solo Golden Globe alle musiche di Justin Hurwitz, appena tre nomination agli Oscar), l’opus n. 5 di Damien Chazelle non è soltanto l’atto di tracotanza di un giovane regista plurioscarizzato contro l’industria che gli ha dato successo e denaro, bensì l’esito più estremo di una tendenza già in atto da qualche tempo.

All’epoca di La La Land (sei Oscar su quattordici nomination nel 2017: sembrano passati decenni), nell’infuriare del dibattito fra entusiasti e detrattori, alcuni, come Jonathan Rosenbaum, vollero sottolineare piuttosto il retrogusto amaro del film, la disperazione dietro la superficie euforica, la consapevolezza di un passato glorioso e, proprio per questo, del tutto irripetibile. Che cosa sia accaduto in seguito a Chazelle non è facile a dirsi. Dopo la definitiva affermazione con il musical del 2016, per il regista ci sono stati l’apparente rientro nei binari del neoclassicismo hollywoodiano con il biografico First Man-Il primo uomo (2018) e la strizzata d’occhio alle piattaforme con la serie Netflix The Eddy (2020), di cui ha diretto due episodi, oltre a fare da coproduttore esecutivo. Poi è come se l’amarezza che scorreva sottotraccia nel film del 2016 avesse preso il sopravvento. Se ieri Chazelle tesseva, per bocca di Emma Stone, l’elogio dei “pazzi” e dei “sognatori”, oggi il sogno è diventato un incubo e i pazzi si sono impadroniti del manicomio.

Come nei suoi film precedenti, anche in Babylon Chazelle racconta la storia di un’ambizione. Anzi, di tre: quella della spregiudicata Nellie LaRoy (la solita, ottima Margot Robbie, per quanto non molto credibile nei panni della diva del muto), aspirante attrice di grido (“Non si diventa una star: o lo sei o non lo sei”); quella di Manuel “Manny” Torres (il bravo Diego Calva, al suo esordio hollywoodiano), giovane factotum messicano che vede nel cinema uno strumento di assimilazione e di appartenenza (“Vorrei far parte di qualcosa di importante, qualcosa di più importante della mia stessa vita”); e quella di Jack Conrad (un Brad Pitt di autoironica indolenza), divo ormai affermato ma insoddisfatto, che all’industria del cinema chiede confusamente qualcosa “di più” (“In Europa fanno il Bauhaus e noi ancora i film in costume!”). Dopo un avvio promettente, le tre storie avranno un esito drammatico.

Le vicende si intrecciano fra loro in un arco di tempo che va dal 1926 al 1932. Anni cruciali, per il mondo e per Hollywood, che segnano il passaggio spesso traumatico dal muto al sonoro (e questo il film lo racconta molto bene, secondo una tradizione inaugurata dal già ricordato Viale del tramonto e da Cantando sotto la pioggia, esplicitamente e ripetutamente citato da Chazelle), ma soprattutto il definitivo consolidarsi dello Studio System (e questo il film non lo racconta affatto: per quello, rivedetevi Ave, Cesare! dei fratelli Coen), con il corollario di un sempre più massiccio controllo dei prodotto-film, anche da un punto di vista censorio.

Tutt’intorno si muove una folla di personaggi d’ogni sesso e d’ogni etnia: Hollywood, sembra dire Chazelle fra le righe, è stata anche una Babilonia linguistica, epitome del crogiuolo americano, l’ultima frontiera possibile per gli sradicati di tutto il mondo. Tali sono Nellie e Manny, ma anche Jack, la cui effettiva provenienza non è mai chiarita del tutto; e tale è soprattutto Sidney Palmer (Jovan Adepo), jazzista nero che una Hollywood alla disperata ricerca di musica e suoni decide a un certo punto di promuovere a divo. Promozione ambigua: disposto a integrare le minoranze se la situazione lo richiede, lo Studio System è altrettanto pronto a gettarle via quando non servono più (vedi la titolista Fay, asiatica e omosessuale, interpretata Li Jun Li), o a costringerle a compromessi umilianti (vedi lo stesso Sidney che, per ragioni di resa sul grande schermo, deve scurirsi la pelle come in un minstrel show). Con Babylon, Chazelle sembra davvero voler rovesciare l’utopia gender-inclusive e multirazziale della Hollywood di Ryan Murphy, restituendo un quadro caustico e nerissimo della città delle stelle: una città che amiamo odiare.

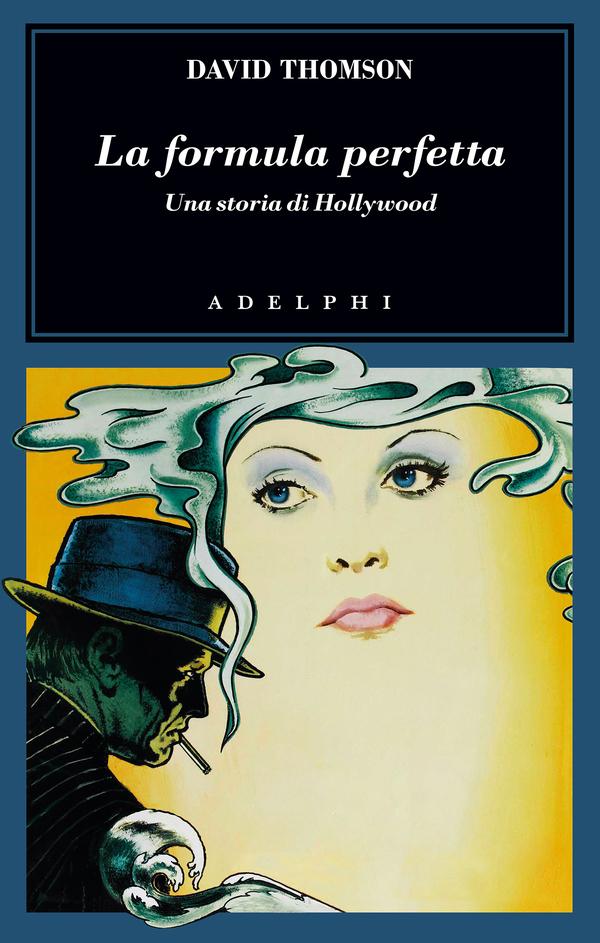

Naturalmente, neanche Chazelle ambisce a fornire un ritratto storicamente attendibile dell’ambiente cinematografico di quegli anni e della sua fauna: anzi, da questo punto di vista è molto più “filologica” la Los Angeles di fine anni Sessanta ricostruita da Tarantino. Il suo interesse è rivolto evidentemente altrove. “Babylon è una formula”, ha scritto Pier Maria Bocchi su “Film TV”, “è perfino patetico fare un elenco dei riferimenti, delle memorie, dei nomi dei titoli, voi pensate a qualcosa… e la troverete qui, ammucchiata in tutta la sua elementare esibizione dichiarativa”. Più ancora dell’irritazione nei confronti dello stanco citazionismo del film (la presenza, fra i personaggi, di Irving Thalberg e W.R. Hearst; le allusioni a Clara Bow, a John Gilbert, a Roscoe Arbuckle, e molti altri nomi si potrebbero fare: è già partita la caccia), è curioso il riferimento alla “formula”. Rimanda al titolo di un fin troppo corposo volume del critico David Thomson, uscito pochi mesi fa a quasi vent’anni di distanza dall’edizione originale, La formula perfetta (trad. di Gilberto Tofano, Adelphi 2022, pp. 605). Prendendo le mosse dal Fitzgerald di Gli ultimi fuochi, Thomson ricostruisce la storia di Hollywood – o meglio, come recita il sottotitolo, una storia di Hollywood: una fra le tante possibili, dunque inevitabilmente soggettiva e parzialissima.

Viene da chiedersi se Chazelle l’abbia letto prima di mettersi al lavoro. Thomson dimostra infatti la stessa ambivalenza nel raccontare questa città sorta al limitare del deserto, su una faglia continentale perennemente a rischio d’essere sommersa dalle acque del Pacifico, grazie alla ferrea volontà d’un pugno di uomini in fuga dalla madrepatria europea (e dalla guerra dei brevetti cinematografici che impazzava a New York) che credevano di trovare laggiù la Terra Promessa e vi edificarono invece la nuova Babilonia.

Un’industria che prometteva a tutti un po’ di benessere ma adottava politiche rigorosamente antisindacali; che sognava l’arte ma non esitava a massacrare capolavori in nome del profitto (Thomson fa l’esempio di Erich von Stroheim e del suo Rapacità); e che per la stessa ragione, una volta raggiunta la perfezione tecnica (l’immagine del cinema muto), poteva gettare tutto all’aria in nome dell’ultima novità (il sonoro) e ricominciare daccapo: lo stesso Thomson, d’altra parte, dichiara apertamente di non avere “molta simpatia per l’esaltazione del cinema muto come ‘arte’”. Con spirito analogo, mentre descrive la volgarità dei grandi mogul alla Louis B. Mayer, non cessa di sbeffeggiare le velleità di quei cineasti come Stroheim, ma anche come Frank Capra o Preston Sturges, che “hanno sempre la bocca piena della loro arte e del loro genio che non scende a compromessi, ma i film li fanno con i soldi del sistema”. Nessuna pietà, ovviamente, per chi cade: è il capitalismo, bellezza. Valga per tutti il confronto tra Charlie Chaplin e Buster Keaton, con quest’ultimo liquidato in una pagina e mezza in coda al capitolo consacrato all’amico-rivale.

Non sappiamo in quale categoria Thomson infilerebbe Chazelle e il suo Babylon, ma l’anziano critico e il giovane regista si assomigliano almeno su un punto, anzi due. Il primo è il sostanziale disinteresse per le questioni squisitamente economiche. Del silenzio di Chazelle si è già detto, e tutto sommato va detto che raffigurare il capitale sul grande schermo è praticamente impossibile (ci provò a suo tempo Ėjzenštejn, e sappiamo come andò a finire); mentre Thomson, che pure accusa le majors di aver sbilanciato la “formula perfetta” gonfiando a più non posso i costi di produzione, e non lesina cifre e tabelle a sostegno del suo racconto (vedi l’accurata ricostruzione del budget di Via col vento), vede il denaro più come un elemento del folklore hollywoodiano che non come componente essenziale della sua struttura.

Il secondo è invece il piacere del pettegolezzo, meglio se malevolo. Benché Thomson confini il famigerato Hollywood Babilonia di Kenneth Anger in una nota alla fine del volume, e che anzi intenda ergersi a paladino della parità di genere nell’industria dello spettacolo, basterebbero le poche righe dedicate alla fine di Jean Harlow per gettare qualche ombra sulle sue buone intenzioni: “Non riusciva più a urinare”, scrive Thomson, “il corpo non si liberava più delle scorie… la sua bellezza era in putrefazione. Per la ritenzione di liquidi il suo corpo si gonfiò… fu una morte spaventosa, il macabro opposto della sua immagine splendente”.

Almeno da questo punto di vista, Chazelle è più sincero: fin dal titolo, mostra di volersi richiamare ad Anger e al suo libro-scandalo. Mescolando i generi (commedia, melò, musical, noir, horror) e con uno stile perennemente sopra le righe (ma le scene orgiastiche, che forse vorrebbero essere felliniane, sembrano uscite semmai dal Grande Gatsby di Luhrmann), Babylon ci conduce in una vera e propria discesa agli inferi, tra baccanali sardanapaleschi, scommesse quasi letali, crudeltà inaudite. Un viaggio in cui comunque non mancano, soprattutto nella prima parte, i momenti azzeccati: il montaggio alternato che racconta il debutto sul set di Nellie e di Manny; Nellie che sperimenta il sonoro per la prima volta, con l’operatore stroncato da un infarto nella cabina insonorizzata; l’incontro con il gangster James McKay (un Tobey McGuire lisergico), quasi una mise en abyme del film, dove Manny è costretto a ripercorrere a ritroso tutte le tappe dell’intrattenimento fino toccarne con mano il limite ultimo, una sorta di allucinante freak show in cui il “geek” di turno divora topi sotto gli occhi avidi di un pubblico che ha perso ormai anche gli ultimi barlumi di umanità.

Merda, sangue, vomito, sperma: la Hollywood di Babylon si mostra, shakespearianamente, come il racconto fatto da un idiota, pieno di rumore e furore, che non significa nulla. Eppure, nel suo harakiri artistico e commerciale (“Spero davvero [che] Chazelle abbia raggiunto l’apice dell’ascesa hollywoodiana e cada bruscamente nella fogna della sua carriera per non firmare mai più un’altra pellicola”, ha scritto Eileen Jones su “Jacobin”), il regista non riesce ad affondare la lama fino in fondo. Dietro a tutto il suo odio per Hollywood, rimane comunque un altrettanto grande amore per il cinema. E difatti, con un ennesimo espediente “meta”, il film si chiude in una sala cinematografica stipata di persone che assistono ipnotizzate a una proiezione di Cantando sotto la pioggia. Epilogo riparatore con tanto di epifania-flashforward in cui passano sfarfallando un secolo e più di immagini in movimento, da Charlie Chaplin al primo Avatar di James Cameron. “Il cinema è qualcosa che dura”, aveva sentenziato del tutto anacronisticamente la pseudo-Louella Parsons di Jean Smart. Arrivato al passo decisivo, Chazelle non trova di meglio che rifugiarsi nel più classico topos della resurrezione attraverso l’immagine cinematografica, magari perfino su celluloide.

Dopo aver raffigurato Hollywood, i suoi abitanti e il suo pubblico come un’orda di sadici scalmanati usciti direttamente dalle pagine di Il giorno della locusta di Nathanael West (“Il più grande romanzo su Hollywood”, secondo Fitzgerald; il film di Schlesinger del 1975, che molti stanno utilizzando come termine di paragone per Babylon, non merita nemmeno di essere menzionato), Chazelle fa un passo indietro. Ecco perché alla fine la “formula” di Babylon, parafrasando Thomson, è “imperfetta”: non sa portare la propria premessa fino alle estreme conseguenze. Vorrebbe essere il grande, definitivo “film della crisi”, ma non tocca le vette d’autosabotaggio di Stroheim o Michael Cimino, né riesce a essere un grande affresco nazionalpopolare (o almeno nazionalpopulista) alla Via col vento. Troppo facile allestire il funeralone del cinema che fu e spingere a più non posso sul pedale del nichilismo, se poi il massimo che si riesce a spremere sono le lacrime di uno spettatore di fronte al potere consolatorio-incantatorio del grande schermo – una conclusione a cui, peraltro, era già arrivato Woody Allen con La rosa purpurea del Cairo: correva l’anno 1985.

In fondo, dopo tutto quello che abbiamo visto e ascoltato, perché dovremmo ancora amare Hollywood? O addirittura: perché dovremmo ancora amare il cinema? Non c’è motivo. Ed è soprattutto questo, e non la noia e lo sperpero, che nessuno è disposto a perdonare a Chazelle e al suo film. Né a Hollywood, né altrove.