L’estate dei festival / La Medusa dei Figli d’arte Cuticchio

Bisogna iniziare certe volte dai dettagli per ricostruire i quadri, specie quando illustrano oggetti complessi, stratificati. Per parlare di Medusa, l’ultima produzione di Mimmo Cuticchio, maestro di pupi e di cunti che ha portato antiche tradizioni palermitane nella modernità e nella poesia assoluta, bisogna ricordare che è una tragedia in musica, scritta dal figlio Giacomo – stesso nome del nonno, il vecchio puparo che girava la Sicilia (i fratelli di Mimmo sono nati ognuno in un paese diverso). Giacomo è un raffinato compositore poco meno che quarantenne e anche un oprante, aiutante del padre nel manovrare i pupi nel teatrino di famiglia in via Bara all’Olivella a Palermo. Strani connubi tra tradizione e contemporaneità, si direbbe, ma assolutamente fecondi. Come strano può sembrare il libretto di Medusa, scritto in settenari, ottonari, novenari, endecasillabi in una lingua arcaizzante, neoclassica da Luca Ferracane, a sua volta drammaturgo e scenografo.

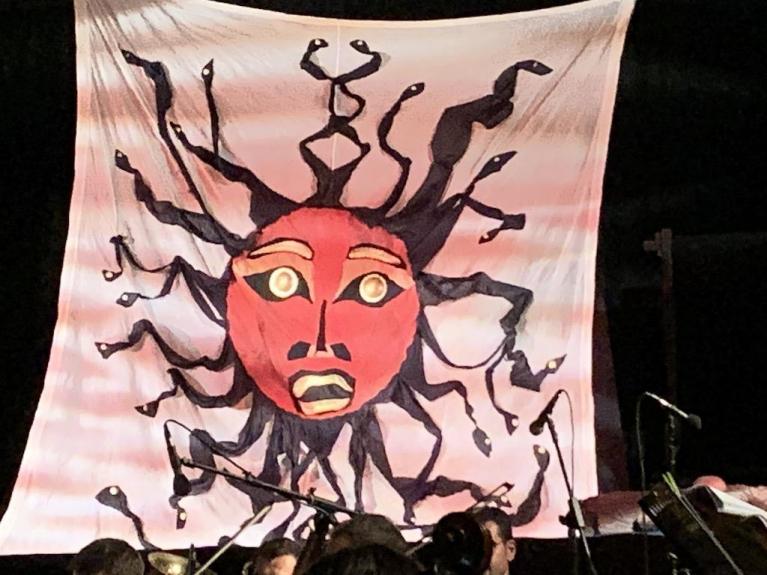

La vicenda interpreta uno dei miti più strani, terribili, controversi, quello di una donna conosciuta come la terza Gorgone, Medusa, nota per la capigliatura di serpenti, per lo sguardo che impietriva e per l’astuta violenta vittoria che su di lei riportò Perseo. La sua storia, come molti miti, è nutrita da fonti diverse, contradditorie. Ovidio la racconta come una bella fanciulla mortale dalla fluente capigliatura di cui si invaghisce il dio Poseidone che la possiede nel tempio di Atena. E la dea, per vendetta del sacrilegio, trasforma quei bei morbidi neri capelli in serpenti. Non c’è bisogno di aver visto la statuetta di divinità femminile che brandisce due serpenti del museo di Heraklion a Creta o di aver partecipato alla festa dei serpari a Cocullo in Abruzzo e neppure di essere storici delle religioni o antropologi per capire che ci troviamo di fronte a miti e rituali ctoni diffusi nel mondo mediterraneo, qualcosa di legato al mistero della terra, della generazione, della forza della donna, variamente rimossa o criminalizzata dai trionfi del patriarcato.

Un altro sintomo, da auscultare: Medusa ha aperto la seconda fase della 36esima edizione della Macchina dei sogni, intitolata, in questo cinquantenario dell’allunaggio, L’altra faccia della Luna. È un festival che caparbiamente l’Associazione Figli d’arte Cuticchio, il suo direttore Mimmo e Elisa Puleo, fondamentale sua anima organizzativa, vanno organizzando in giro per la Sicilia, cercando di volta in volta ospitalità presso chi riesce ad offrirgliela, oppure facendo per proprio conto. Questa rassegna è uno spazio di poesia, di immaginazione che raduna chi fa teatro con oggetti, burattini, marionette, narrazioni e con questi scava l’umano, come siamo nei comportamenti, nei desideri, nei sogni, nei deliri, nei dolori, nelle gioie, dentro, a fondo. Quest’anno erano due le sedi: palazzo Riso a Palermo e il palazzo museo Daumale a Terrasini, a pochi chilometri da quella Cinisi dove visse e morì Peppino Impastato, il militante di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia.

La luna dominava i diversi spettacoli invitati, la luna del viaggio di Astolfo sull’Ippogrifo per recuperare l’ampolla col senno perso da Orlando, la luna da dove torna il Pulcinella di Bruno Leone o dove quello di Pantaleo Annese, stanco di zuffe, ha lanciato il suo famoso bastone per amore. “Come Cotrone e gli scalognati – scrive la Figli d’arte Cuticchio – padroni di niente e di tutto, ci rifugiamo nella fantasia, nella poesia e nel sogno, cercando di fare ‘avvenire anche nella veglia… i sogni, la musica, la preghiera, l’amore’”. Con la coscienza che Neil Armstrong e Buzz Aldrin cinquant’anni fa dopo l’allunaggio non trovarono nessuna ampolla dei senni smarriti “perché tutto è custodito sull’‘altra faccia della Luna’, quella che gli astronauti, non essendo poeti, non poterono raggiungere”.

La macchina dei sogni è un festival diffuso per la Sicilia, nomade, continuamente in esplorazione e in cerca di casa, perché l’arte è meravigliosa ma non sempre le istituzioni le danno l’attenzione che merita. È un’avventura sempre nuova e rischiosa, che l’anno scorso si è spinta fino in Vaticano, da papa Francesco, e poi a Roncisvalle, con dodici pari, paladini, poeti, scrittori, uomini di cultura e innamorati dei racconti e dei sogni, per rievocare la leggenda e la rotta di Orlando. L’impresa l’ha raccontata su doppiozero Giuliano Scabia (leggi qui), e ora è documentata con vari scritti nel bel libro illustrato Straziante meravigliosa bellezza del creato (edizioni Associazione Figli d’arte Cuticchio).

Medusa: lo spettacolo

Come i capelli serpenti, come i serpenti marionette di tutte le dimensioni che, strisciando, alla fine coprono la ragazza seminuda attonita per la punizione della dea, questo spettacolo ti avvolge in molte spire.

Innanzitutto nella musica di Giacomo Cuticchio, sorprendente per chi non abbia mai sentito le sue rivisitazioni del repertorio classico dell’Opra dei Pupi o i suoi pezzi per archi e fiati, come quelli che accompagnavano la Pazzia di Orlando vista tre anni fa a Palermo. Musica incalzante, questa di Medusa, apparentemente postmoderna, in realtà antica e presente nel suo fondere barocco, primo novecento e minimalismo, con quegli incisi melodici reiterati affidati al pianoforte, il salire del vortice ritmico e la distensione archi-fiati che assume di volta in volta il carattere di gara concertante, di fanfara, di apertura verso spiagge dell’evocazione, dell’immaginazione sonora. L’autore avrebbe potuto dare il nome di opera allo spettacolo, perché non c’è una sola frase recitata, è tutta cantata da tre bravi solisti, giovani come i più di trenta orchestrali, e come i quindici coristi, otto donne, le Nereidi e le Sacerdotesse, e sette uomini, i Tritoni. Ma invece l’ha chiamata tragedia musicale, perché di una storia di violenze si tratta e perché la scena è fondamentale, con marionette molto simili a pupi armati, derivate da quelli, con fondali dipinti e in alcuni casi composti come luminosi collage, apparizioni di gabbiani, luna, mare, pesci, fuoco con antiche tecniche di animazione e effetti di luce che incrementano la magia curati da Marcello D’Agostino. Non si svolge però tra le quinte di un teatrino: i due opranti, Cuticchio padre e figlio, agiscono a vista, e così gli aiutanti di scena, Tania Giordano, che firma anche i costumi e che è autrice delle suggestive scene, e Giuseppe Airò (il suono, essenziale per tenere insieme le molte componenti, è stato gestito e curato dal sound engineer Cristiano Nasta)

E qui l’altro dettaglio importante: vedere il meccanismo non sottrae magia, anzi l’aumenta. L’oprante non guarda il pubblico, scruta con attenzione, con emozione, i movimenti (le azioni e i sentimenti) del suo pupo e così facendo sembra avvicinare, ingrandire il nostro stesso sguardo. Mimmo Cuticchio pare cullare Medusa che sogna di ballare col pescatore che ama, e sembra nasconderla quando seminuda, violata, viene aggredita dalla dea: solo con gli occhi, con l’intensità del movimento asciutto delle mani e delle braccia ci trasporta in un altro mondo, in altri affetti.

È un rapporto di amore, come è straordinario e amorevole che Giacomo Cuticchio, il compositore delle musiche, appaia in scena come puparo dopo che ha lavorato a quella partitura per quasi un anno, che ha riunito l’orchestra, che ha infuso entusiasmo nei suoi giovani collaboratori, che ha convinto il padre e tutta la compagnia a rischiare un’impresa enorme. “Famiglia d’arte” non è solo una sigla: è un antico rapporto di dedizione artigiana, quotidiana, alle cose; è gesti trasmessi facendo, sbagliando, ripetendo, sbalzando; è un crescere faticoso, umile, nell’amore nell’ascolto nell’incanto, il contrario esatto del vacuo pressapochismo narcisistico così diffuso oggi.

Mimmo Cuticchio racconta di essere cresciuto tra i pupi e di averli sempre considerati fratelli e sorelle. Pensiamo che con loro parli, che a loro confidi gioie e dolori, riuscendo così a caricarli di quella forza ieratica, meno e più che umana, che da essi traspare ogni volta che si muovono tra le sue mani. Mimmo ha rotto la tradizione del padre e la minorità folcloristica del puparo portando le sue marionette verso il cunto e verso l’opera lirica, con musiche di Sciarrino, di Mozart, di Puccini; le ha mescolate con gli attori nell’Odissea, in racconti su Garibaldi e su altri eroi a noi vicini; ha narrato la fine del mondo dei pupari stessi e dell’Italia antica, contadina proletaria e sottoproletaria, arrivata con le ossa doloranti nella contemporaneità.

Giacomo, mettendosi in gioco su diversi piani, affidandosi alla regia sapiente del padre, mostra un altro gradino di quella trasformazione, di quella nuova vita della tradizione mescolando barocco e pupi, orchestra e fondalini, tragedia in musica neoclassica, modernismi e trucchi che ci chiedono di rimanere a bocca aperta come i veri saggi, i bambini, per scoprire, davvero, l’altra faccia della luna.

Sotto le stelle di Terrasini il soprano Federica Faldetta (Medusa), l’altro soprano Corinna Cascino (Gran Sacerdotessa, Anfritite, Atena) e il baritono Francesco Vultaggio, immobili al leggio, doppiano le azioni di quegli espressivissimi fantocci con il canto, sotto la direzione energica di Salvatore Barbieri, un giovanissimo che ci ricorda qualcosa del gesto travolgente di Massimo De Bernardt.

L’opera non è più possibile, con la sua identificazione tra interprete e personaggio che agisce: da Stravinskij in poi le relazioni con le figure evocate dalla musica si sono moltiplicate in rapporti vari di straniamento, e qui abbiamo un bell’esempio di moltiplicazione di piani che invece che distanziare dall’oggetto ci porta più vicino al suo cuore pulsante.

L’emozione è la cifra dello spettacolo, alla fine. I canti di mare, la luna, i pesci, l’azzurro, di intensità simile a quello dell’acqua oltre le coste scogliose del paese. La sfilata delle teste dei fedeli che arrivano al santuario e che scrutano lo spettatore per tutta la durata della tragedia, immobili impotenti testimoni. I cori delle sacerdotesse, il canto di speranze d’amore della bella, fragile Medusa per il pescatore e quel ballo pudibondo agito e osservato con affetto dai pupari. L’arrivo dirompente di un Poseidone simile a sultano, su musiche orientaleggianti, e il suo dongiovannismo, e lo stupro, nascosto dietro un altro telo, anche questo azzurro. Non è che “la sventurata rispose”: no, viene violentata, e ancora più crudele sembra la punizione inflitta dalla dea, che appare terribile e rilucente, alla piccola figurinetta della ragazza piegata su sé stessa, a tentare inutilmente di coprirsi, di nascondersi al lampeggiare della realtà.

Poi viene coperta dai serpenti, Medusa, striscianti, guizzanti, volanti, e si trasforma in paurosa immagine di Gorgone, a ricordarci che lo stupro, il femminicidio, perpetrato da mostri dall’aspetto umano, altera per sempre le persone, i sentimenti. Il festival, anche negli altri spettacoli ospitati, spesso si è interrogato sulla donna e sulle violenze, grandi o piccole, commesse contro di lei. Quell’immagine finale, tramandata ai posteri dal mito e dall’iconografia per secoli, un fondale con la testa terrifica della Gorgone che ricopre la tenera ragazza, ci chiede di tornare ad ascoltare il dolore e la mite potenza di tutto quello, di tutti quelli che degradiamo, rimuoviamo, calpestiamo.

Le fotografie che illustrano l’articolo, tranne la sesta, sono di Alessandro D’Amico.