Artaud, i Quaderni

Immergersi nei Quaderni di appunti di Antonin Artaud, scritti in modo forsennato tra il 1945 e il 1948, tra l’internamento nel manicomio di Rodez e la morte, è come lasciarsi travolgere da un turbine. In una realizzazione di quel “teatro della crudeltà” che lo scrittore (e attore e regista, pensatore e polemista) francese immaginò e provò ad attuare, trasformando la propria vita in qualcosa che assomigliava a quell’assoluto totale di corpo, parola, suono, soffio, invettiva, strazio, sperimentando ogni stato estremo della frammentazione della psiche nel tentativo, destinato al naufragio, di una sua ricomposizione. Possiamo leggerne una bella antologia, curata con amore da Lucia Amara, valente studiosa, nel volume Questo corpo è un uomo. Quaderni 1945-1948, pubblicato da Neri Pozza editore con la traduzione della stessa Amara e una prefazione di Évelyne Grossman. È una selezione di ventuno quaderni, non sempre riportati in modo integrale, scelti tra i quattrocento quattro che Artaud compilò compulsivamente, portandone sempre uno con sé, piegandoli in tasca, estraendoli quando un qualche soffio lo percorreva, compilandone le pagine a metà per poi, molte volte, scrivere successivamente sull’altra metà, componendo insieme parole in francese, in altre lingue e suoni inventati, righe scritte e disegni, come uno del suo proprio volto penetrato da un coltello.

L’impresa non è stata delle più semplici, proprio perché la lingua di Artaud è determinata dal suo io scisso, marchiato dalle ferite della vita, dall’abuso di droghe e dagli elettrochoc subiti a Rodez, e lotta strenuamente con un corpo che si erge in cerca di consistenza assoluta, dichiarando che l’anima è il corpo e che l’autore di quelle note è infondato, cioè senza fondo, sospeso tra il baratro e il nulla, come lo stesso Artaud. Egli si proclama Dio, insidiato da Lucifero, il ribelle, o a volte Lucifero stesso, contro quel “prete bigotto” che chiamiamo Dio. “Da alcune testimonianze dirette – scrive Amara – sappiamo che Artaud scriveva sui quaderni gesticolando, quasi danzando e battendo con un coltello o martello su un ceppo di legno”. La sua, in queste note strappate al tempo del dolore, è una scrittura corpo, una scrittura danzata, una scrittura teatro dell’anima che prova a interrogare l’insondabile, tra la presenza fisica e la suppurazione, il disfarsi, tra la ricerca oltre la fisicità, l’oscenità, la blasfemia, la ricerca di qualcosa di ulteriore, di sacro, che renda la vita degna di essere strappata al dolore.

La curatrice divide il flusso artaudiano dei vari quaderni sotto quattro rubricazioni: “Corpo”, “Dio”, “Nome”, “Soffio”, aggiungendo una sezione intitolata “Teatro”, dove si colgono gli incunaboli di alcuni degli ultimi testi o la loro stesura definitiva, tralasciando comunque quelli più famosi, come l’invettiva Per farla finita col giudizio di dio.

La lingua sfugge alle gabbie del senso diventando suono, glossolalia, invenzione, memoria di lingue amorevoli come quelle parlate dalle donne di casa, originarie di Smirne, il greco e il turco, affezione che prende l’intestino. Diventa gesto epilettico, massa sonora che insidia lo stesso dominio del reale, intuizione, scarto e lacrima, sfidando con i suoi sfaldamenti la comprensione e la traduzione, ponendosi come lacrima “intestinale”, come scrive lo stesso Artaud, “lotta in cui è l’anima che si piange in sé stessa nella rovina del suo corpo e si piange più lontano dal corpo, ma nel corpo, accovacciata nell’atteggiamento dell’anima morta e che sonda la sua sessualità”.

Lingua danza, lingua corpo, lingua affettiva: “dal latino affectus, perché si genera da stati intensivi in cui la parola viene portata fino alle estreme terminazioni dell’essere e del pensiero” osserva ancora Amara. Lingua urlo contro il mondo, contro l’esplosione del sé che si materializza in delirio di onnipotenza e in totale abbattimento.

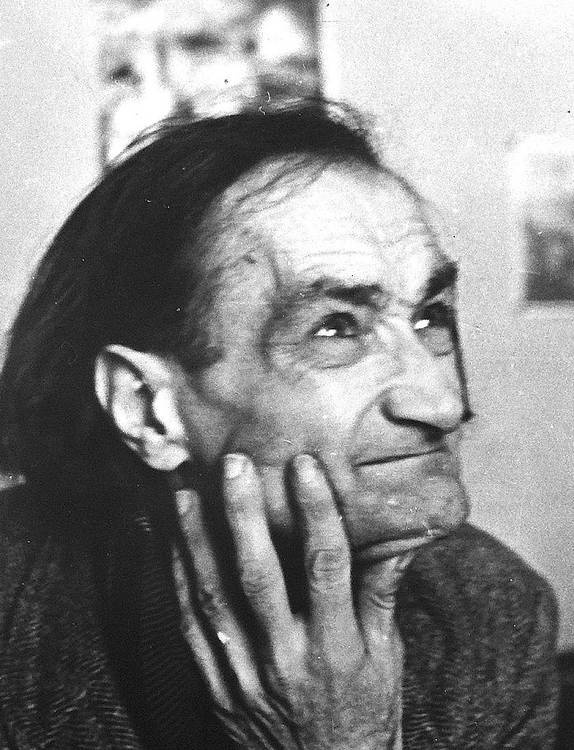

Un corrispettivo di questo caos può aversi confrontando foto di diversi periodi della vita dell’autore: l’Artaud giovane attore, per esempio nel film La passione di Giovanna d’Arco di Carl Theodor Dreyer, e l’Artaud vecchio (cinquantenne in realtà), devastato, con il volto ridotto a una carta geografica delle sofferenze, con pochi denti in bocca, lo spirito disossato da nove anni di manicomio, nel 1946 temporaneamente sollevato da una riconquistata libertà grazie all’intervento di alcuni amici e estimatori, che lo sottraggono all’inferno di Rodez.

Questi quaderni sono un viaggio frastornante in una frammentazione che sembra far scontare la hybris del giovane Artaud di voler distruggere il vecchio teatro (e il vecchio mondo di apparenze) e sostituirlo con un atto totale che avesse la dirompente forza contagiosa, eversiva di ogni regola sociale, della peste. “Questo corpo sono io dopo trentadue anni di sofferenza”, scrive in un quaderno.

I Quaderni, con la loro “libertà asistematica”, sono un’esperienza totale nella follia e nell’utopia insieme, forse molto più dei proclami rivoluzionari del giovane Arlaud. Prendono lo stomaco e trasportano in regioni dove la ricerca di Dio o semplicemente di affetti e felicità sembrano bestemmie. Sono un tentativo di annichilire il linguaggio e di sostituirlo con un soffio, un vento interiore, capace di dissolvere la realtà e riformularla, di annullare la cultura e sostituirla con l’urgenza di una sensibilità deflagrata in quel corpo esposto. Esso – il corpo – come riassume Amara viene definito di volta in volta corpo massa, densità, corpo semplice, prima fabbrica, corpo centrale, corpo vampiro, corpo in corpo, corpo assoluto, corpo misura fuori nozione, corpo furore di un dolore, abisso, appetito interno, corpo datore di soffio, la non definizione assoluta, corpo, misurato, diapason corporeo esteso, voluminoso, denso, massivo, compatto, allungato, repulsivo, attrattivo...

Artaud è davanti al momento estremo e rifiuta la lingua che abitualmente ci parla, cercando di annichilire le strutture ereditate, trasformandola in cacofonia del malessere. Il libro, perciò, è da prendere non come un diario né tanto meno come una autobiografia, ma piuttosto come un atto di poesia assoluta, che vive di frammenti, squarci, ripetizioni, rientri, ritorni, cristallizzazioni, sublimazioni, echi, esplosioni. Una “scrittura analfabeta”, scrive sempre Artaud che, come il suo van Gogh, è “un suicidato della società”; un testa a testa con la lingua che costituisce un fuggire il chiaro per chiarire, un percorrere, nel corpo, la volontà del dolore, per ritrovare il soffio del cuore.

Lucia Amara dopo le quattro sezioni dove i temi tornano e ossessivamente si soprappongono ne estrae una ultima intitolata “Teatro”. La nostra è un’epoca oscura, scrive Artaud, in cui letteratura, arte e vita non hanno più senso. Il teatro della crudeltà, esposto a partire dal manifesto del 1932, non è un’idea: è uno slancio, con lo scopo di perforare il reale, di rompere la membrana di falsità che avvolge l’individuo, è progetto di presenza totale.

La sezione si apre con parole sulla tragedia greca: “In Eschilo l’uomo soffre nella membrana, non si è mai rassegnato a smettere di credersi dio, / in Euripide sguazza nella membrana, avendo dimenticato di essere stato dio”. Le frasi, come negli altri quaderni, sono spezzate da frequenti a capo, proprio come versi. Il teatro deve riprendere la sua vera antica funzione di trasmutazione organica – scrive ancora Artaud – delle membra più intime del corpo umano. Esso rivela il male, cambia il corpo cattivo in quell’operazione alchemica che è il passaggio a un nuovo corpo. “Il teatro – ancora – non è mai stato fatto per descriverci l’uomo e quello che fa, ma per costituirci un essere d’uomo che ci possa permettere di avanzare sulla strada di vivere senza suppurare e senza puzzare”. E più oltre: “il teatro è questa marionetta dinoccolata, che musica di tronchi di barbe metalliche di filo spinato ci mantiene in stato di guerra contro l’uomo che ci teneva costretti”. E poi: “io non sento altro che un vecchio fulminato che potrebbe avere ancora voglia di protestare. / Questo fulminato si chiama teatro: teatro il luogo dove ci abbandoniamo di cuore alla gioia, benchè niente di ciò che si può vedere a teatro ricordi più né il cuore né la gioia”. Figurazione di un altro teatro, fatto di cose, e di un’altra vita, come quella che sa infondere agli oggetti van Gogh, cogliendone l’essenza, il soffio, oltre la frammentazione. Le membra dell’attore mettono a nudo, con fiamma epilettica, la vita.

“Avevo parlato di crudeltà reali sul piano del diapason, / avevo parlato di crudeltà manuali sul piano dell’atteggiamento azione, / avevo parlato di guerra molecolare di atomi, cavalli di frisia su tutti i fronti, voglio dire gocce di sudore sulla mia fronte, / sono stato messo in manicomio”. “Il teatro è questo effervescente e inestirpabile incanto che ha la rivolta e la guerra per ispirazione e per soggetto”. “Il teatro a venire sarà ciò che la medicina futura avrà cessato d’essere: un rifugio per alienati”. Ma può essere anche una ricomposizione assoluta del frammentato, una nuova realtà: “Parete dopo parete, l’attore sviluppa, dispiega o richiude mura, facciate passionali e sovranimate / di superfici in cui si inscrive l’ira della vita. – / muscolo dopo muscolo / sul corpo dell’attore metodicamente traumatizzato si può cogliere lo sviluppo della vita organica universale e, su lui stesso / correggerlo. – / È una tecnica che fu sul punto di aver luogo ma che fallì al tempo dei misteri orfici o di Eleusi / perché era in questione il compimento di un vecchio delitto / offrire dio / tutto dio / a pezzetti / a tutto l’uomo / tutto l’universale del soffio inutilizzato delle cose / all’uomo umano”. E prima ancora aveva scritto, in questo accumulo di frammenti che si possono variamente scomporre o ricomporre: “non so che una cosa confusa / e la so molto confusamente / è che io Antonin Artaud sono il signore delle cose / sono io che le ho fatte e che le faccio / e ciò che so adesso è che le cose sono tutte venute fuori / dal caso e che s’immaginano di non poter tornare / ma c’è un’altra cosa che so /non in modo confuso ma forte / è che le cose e gli esseri obbediscono ineluttabilmente / alla legge del mio soffio / e che una resistenza / una deviazione / non conducono che a uno spaventoso contraccolpo di tutta la mia volontà”.

Dal baratro del manicomio, della esplosione per schegge dell’io, l’idea che emerge è che la realtà sia una costruzione soggettiva, che si scontorna nel nostro frammentarci e perde consistenza sui baratri della malattia e della morte. Il teatro, se rifiuta la routine, se non è “teatro mortale”, ricostruisce, può ricostruire mondi a cui aggrapparsi.

Questi quaderni, registrazione di voci e strepiti dell’anima, provano a fermare, selvaggiamente, in forma di appunti, di visioni, di estasi e disperazioni, il corpo disperso, conculcato, svanente, spossessato, torturato fino a portarlo sul crepaccio della scomparsa.

Antonin Artaud, Questo corpo è un uomo. Quaderni 1945-1948, traduzione e cura di Lucia Amara, prefazione di Évelyne Grossman, Neri Pozza Editore, 2024, pp. 352, euro 30.