Le spiagge, i professori e il mito dei Bronzi di Riace

È raro che la nascita di un mito possa essere documentata da fotografie. Stiamo parlando naturalmente di un “mito d’oggi” – per usare un’idea di Roland Barthes – quello dei Bronzi di Riace. Lo studioso francese scrisse Mythologies alla fine degli anni Cinquanta, per dimostrare che la forma del racconto mitico poteva sopravvivere anche in un’epoca in cui la chiave scientifica aveva sempre la meglio – almeno ufficialmente – sugli altri schemi di lettura del mondo. Nuove forme di narrazione corali e anonime – requisiti essenziali del mito – avvolgevano personalità pubbliche (la Garbo, l’abbé Pierre), appuntamenti sportivi (il Tour de France), oggetti (la nuova Citroën, la “Guida blu”), cibi e bevande, pratiche culturali come l’astrologia. In questo senso, dunque, i Bronzi di Riace sono certamente un “mito d’oggi”: le due statue conservate nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sono inseparabili – piaccia o no – da quel coacervo di discorsi, racconti, immagini, oggetti derivati che li accompagnano sin dal giorno della scoperta.

La storia ormai è molto lontana e bisogna raccontarla da capo. Attorno al Ferragosto del 1972, due sommozzatori vagano al largo di Riace, una cittadina della Calabria ionica; la pesca subacquea impone loro di essere particolarmente attenti e allora non hanno dubbi quando sul fondale scorgono quelle che sembrano statue. Riemergono e compiono un atto doveroso (che in altre occasioni analoghe non venne compiuto): avvertono i carabinieri. Si mette in moto la macchina organizzativa della soprintendenza che porta al recupero di due statue bronzee, ma solo di queste. Come in ogni mito che si rispetti (di oggi come di ieri) può succedere che qualcosa non torni e ponga domande irrisolte; ma ciò che nella ricostruzione storica è un elemento di debolezza, nel mito è un elemento di forza (poiché così trovano alimento altri racconti successivi): come mai non si è trovato nulla dell’imbarcazione su cui viaggiavano le due sculture? e lo scudo e la lancia che erano impugnati dai due bronzi? qualcuno ha visto pezzi che poi sono andati perduti; e, soprattutto, c’è anche un terzo bronzo di Riace, nascosto chissà dove. Insomma, anche i Bronzi di Riace hanno il loro mistero come si deve, anche se niente di paragonabile a quelli della Gioconda, almeno per ora.

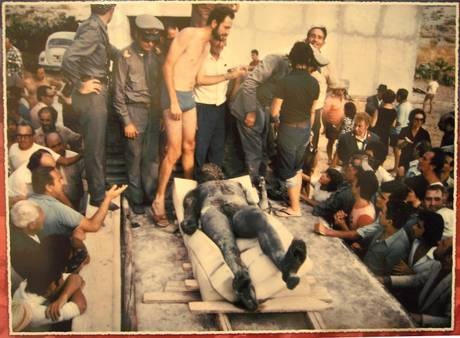

Una serie di foto descrive il momento in cui, appena uscite dal mare, le due statue vengono adagiate su due lettighe di legno e uno strato di gommapiuma per materasso.

Una decina di uomini in piedi armeggia attorno alla testa di uno dei bronzi; gli uomini sono sulla piattaforma di un camioncino o di una jeep, gli altri osservano stando tutt’attorno; dietro, un ragazzo a torso nudo riprende tutto con una cinepresina Super8. Certo, non c’è nessun gesto di dolore; ma non sembra una scena drammatica, con l’eroe lì disteso a terra? Quasi un compianto. In un’altra foto, almeno sei carabinieri in divisa estiva stanno attorno alla jeep; ora sulla piattaforma del mezzo quattro uomini, uno dei quali coi capelli bianchi, stanno sistemando il lettuccio; intanto un ragazzino con la maglietta gialla è montato su per guardare da vicino.

Adesso sono saliti su anche alcuni militari; ma chi è quello spilungone barbuto che, in slip, se ne sta a discutere con qualcuno lì sotto? La verità è che tutti stanno parlando, chiedendo, informando, supponendo, spiegando. Sono tutti lì attorno, ma si vede bene che quelli che guardano i bronzi sono pochi: insomma sono già avviati i discorsi, è già partito il racconto.

In una foto presa dall’alto, uno dei pochi signori che osservano appoggia anche la mano sinistra, come accarezzandola, sulla gamba della statua.

Poi c’è il momento della foto quasi ufficiale, coi carabinieri in posa; il signore con gli occhiali ha sistemato la camicetta a quadrettini che nella foto precedente era tutta sbottonata.

Qual è il senso di questo vociare, di questo darsi da fare, di questo volerci essere? Queste persone ancora non sanno nulla della strepitosa celebrità che attende le due sculture, eppure si agitano come se stesse accadendo qualcosa di fuori dall'ordinario. Qualcuno di loro avrà forse sentito parlare di altri antichi arrivi miracolosi dal mare? quando, durante il medioevo, alcune città costiere furono benedette da immagini sacre giunte inesplicabilmente sulle onde? Sia come sia, il canovaccio del "mito d'oggi" è già pronto, intessuto quanto basta di peripezie: la scoperta fortuita, l’inattesa rarità dei manufatti e del loro materiale, l’ingresso ufficiale delle forze dell'ordine e degli studiosi, il mistero della provenienza, e altro ancora.

È da questa spiaggia di Calabria che prende le mosse Salvatore Settis in un libro a più voci appena uscito da Donzelli (Sul buono e sul cattivo uso dei Bronzi di Riace, a cura di M. Paoletti e S. Settis); perché il tema della folla è quello che ha accompagnato da subito i due bronzi ed è quello che continua a seguirli anche oggi, seppure declinato in modi diversi. Settis ricorda infatti che, anche dopo la scoperta del 1972, la sorte dei Bronzi di Riace sarà segnata, a più riprese, da questo contatto così forte e diretto con la folla.

I Bronzi viaggiarono da Riace a Reggio Calabria e da qui a Firenze, presso il centro di restauro della soprintendenza archeologica della Toscana. Vi rimasero otto anni e, finiti i restauri, si aprì una piccola mostra nel dicembre 1980. Le foto sono sorprendenti perché rivelano la scarna essenzialità dell’esposizione; le due statue non sono appaiate (come vedremo mille volte in seguito), ma il cosiddetto Bronzo A volta le spalle all’altra statua. Niente altro. Attorno ai Bronzi, in uno spazio tutto sommato modesto, si aggirano persone dall’aspetto molto diverso da quello della spiaggia di Riace: giovani azzimati, signore eleganti, uomini in cappotto e cravatta. A Riace una dimensione schiettamente popolare, qui una prevalenza borghese, insegnanti e futuri insegnanti, professori universitari e futuri professori universitari, professionisti e futuri professionisti.

L’affluenza fu enorme, tanto che la mostra venne prolungata; ma è bene ricordare che non ci fu nessuna campagna pubblicitaria ben orchestrata come quelle che servono oggi per lanciare le grandi mostre: fu il passaparola, almeno in un primo tempo, a funzionare perfettamente. L’anno seguente l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini volle che le due statue fossero ospitate al Quirinale. E anche qui venne la folla.

Mentre si svolgevano le due mostre, tra 1980 e 1981, si mise in moto un’altra serie di fenomeni: le statue entrano nel discorso pubblico, trovano spazio nella pubblicità, la loro immagine diviene invasiva nei poster, nelle riproduzioni di piccolo formato, nell’oggettistica, in alcuni fumetti pornografici.

Ma questo straordinario successo, scrive Settis, ha una faccia per nulla esaltante, il “fallimento” degli archeologi, di coloro che avrebbero potuto e dovuto entrare in consonanza con le reazioni del pubblico. Non andò affatto così: “sbigottiti e increduli, gli archeologi in genere tacquero giungendo persino a incolpare (!) i mass media di un successo che non riuscivano a capire, perché sfuggiva alla loro routine accademica. (…) Tale incapacità degli specialisti dette allora spazio a mille improvvisatori, che inventavano storie, cronologie, attribuzioni senza il minimo fondamento, mentre gli specialisti reagivano scuotendo gravemente la testa”. Le ragioni di questo fallimento, come rileva Settis, sono senz’altro nella faglia che proprio negli anni ’70 stava aprendosi all’interno del campo dell’archeologia classica tra attività sul terreno e studi storico-artistici; l’adozione dello scavo stratigrafico, la ricerca di una metodologia scientifica nell’analisi di un determinato sito archeologico, la necessità di mettere a punto procedure finalizzate alla ricostruzione della cultura materiale portarono a una sorta di (innaturale) separazione tra archeologi ‘scavatori’ e archeologi ‘storici dell’arte’. Questi ultimi venivano guardati quasi con diffidenza: l’analisi formale di un’opera d’arte veniva sospettata di non proporre dati misurabili, di lasciar troppo spazio alla soggettività, di condurre a posizioni estetizzanti.

È in questo quadro che nel 1980 (ri)apparvero a Firenze i Bronzi di Riace: ma non servirono apparati didattici, saggi introduttivi, ciceroni, ipertesti o dispositivi multimediali; tutte le puntualizzazioni, le precauzioni, le cautele accademiche vennero saltate. Fu una vera e propria epifania, nella quale le due statue bastarono a se stesse. Le ragioni dello scollamento tra professori e pubblico, quindi, non dipesero solo dal dibattito interno a una disciplina come l’archeologia classica. Il fatto è che il pubblico, davanti alle due opere antiche, trovò un pieno appagamento estetico senza bisogno di alcuna mediazione (e si noti che la scultura non è per nulla un’arte “facile”). Il piacere del guardare, dell’ammirare, del meravigliarsi. È questo il punto critico della vicenda dei Bronzi di Riace e con questo bisogna fare i conti.

Nel libro di Paoletti e Settis, un archeologo che ha rivestito incarichi di grande rilievo nelle soprintendenze come Pier Giovanni Guzzo sostiene invece che “reazioni del genere di quelle registrate a Firenze denunciavano non l’ovvia mancanza di sapere tecnico specialistico nella stragrande maggioranza del pubblico, quanto l’assoluta ignoranza del senso della storia, della critica, della produzione artistica”; e ancora: “il cittadino, sprovvisto non per colpa sua dei più elementari strumenti di giudizio al riguardo, era solamente in grado di esprimere un’ammirazione tanto più acritica quanto più intuitiva”.

Tutte le volte che i due originali greci vengono celebrati al di fuori del circuito degli addetti ai lavori siamo davanti a un “cattivo uso”? Se si scorrono i saggi del volume curato da Paoletti e Settis si ha l’impressione che tutto ciò che non sia ricerca scientifica, insomma lo spazio degli studiosi, rischi di essere inserito nel reparto “cattivo uso dei Bronzi”, dove infatti vanno a finire fenomeni tra loro piuttosto eterogenei. È chiaro che i ripetuti tentativi di usare le due statue come testimonial in eventi importanti (il recentissimo Expo, ad esempio) sono esito di una visione strumentale della cultura, magari in nome della tanto auspicata “valorizzazione”; si finge di portare l’opera d’arte sugli altari, in realtà la si degrada a orpello di facciata, l’occasione per gridare al capolavoro inarrivabile e all’evento epocale. Che questo sia un cattivo, anzi un pessimo “uso” dei Bronzi di Riace (come di qualunque altra opera d’arte) è fuori discussione.

Ma quando si passa dall’uso materiale dei due Bronzi, all’uso della loro immagine, le cose si complicano. Nel libro di Paoletti e Settis c’è infatti tutto il capitolo delle “comparsate pubblicitarie” e del kitsch. Mario Torelli ricorda la performance di Gerald Bruneau (neppure citato per nome), che nel 2014 sistemò un velo da sposa e un boa color fucsia attorno alla Statua A; Bruneau avrebbe tentato di riprendere quella lettura delle statue come “icone del sesso maschile” suggerita “dalla cultura (e dalla sottocultura) dei nostri giorni, sin dai fumetti pornografici della prima ora”; dunque, una “gravissima incomprensione del messaggio fondamentale dei due Bronzi, nei quali nessun greco, anche inconsciamente, avrebbe letto cariche erotiche o eccessi di virilità”. Lo stesso studioso osserva che già trenta anni fa si assisté alla “pura e semplice prefigurazione del dilagante uso kitsch dei Bronzi”, in un processo che negli anni seguenti avrebbe portato ormai alla “consunzione delle due immagini”. La performance di Bruneau fu un’operazione desolante sul piano estetico; ma che questa performance – a suo tempo autorizzata dall’allora direttrice del Museo Archeologico di Reggio Calabria (come lei stessa ricorda con un certo imbarazzo nel libro) – venga accostata alla sfera del kitsch dimostra che non è affatto facile muoversi su questo versante.

Al rapporto Bronzi di Riace-kitsch Maurizio Paoletti dedica l’ultimo saggio del volume, in cui si riflette attentamente su una casistica variegatissima. Il bersaglio è fin troppo facile: sciatte copie ora alte pochi centimetri in vendita sulle bancarelle, ora a grandezza naturale adattate come reggi-menu all’entrata di pizzerie o inserite a forza nell’arredo urbano, penosi trattamenti pubblicitari, stravaganti locandine turistiche, gadget di ogni genere e per ogni tasca.

Ma è ancora utile ricorrere oggi alla categoria del kitsch, quasi fosse pacifico che i campi del “cattivo gusto” e del “buon gusto” siano ancora circoscrivibili con sicurezza? Giustamente Paoletti osserva che tutta la sfera del merchandising, quello che possiamo trovare nei bookshop di musei o mostre, non appartiene a una regione così lontana (e molto più nobile) rispetto al kitsch. E non sarebbe bene tener distinti il piano dell’industria culturale – chiamiamola ancora così – e quello del pubblico? Se nelle case di qualcuno degli abitanti di Riace, quelli del 1972, trovassimo delle riproduzioni delle due statue greche, quelle che si comprano sulle bancarelle o quelle più costose in argento o in oro, che conclusioni dovremmo trarre? Punteremmo l’indice, dicendo loro che si tratta di “vergognose imitazioni dei piccoli bronzetti che, (…) tra Cinque e Settecento, riproducevano i capolavori dell’arte greca”? (Facciamo presto a vedere la volgarità attorno a noi, meno quella di altre epoche, quasi venisse risciacquata dallo scorrere del tempo).

Il punto, allora, non è quello di sdoganare il Bronzi-kitsch, ma di capire che esso traveste, per così dire, un dato centrale e per nulla banale: l’appagamento che il grande pubblico – quello della spiaggia del 1972, quello dell’inaugurazione fiorentina del 1980, quello dei turisti di oggi – ha trovato e continua a trovare dinanzi ai Bronzi di Riace. Un appagamento estetico che richiede di essere compreso, persino nelle sue manifestazioni balbettanti o confuse, disordinate e magari sgangherate (del resto già sulla spiaggia di Riace la partecipazione era condita da confusione, meraviglia e improvvisazione). Le due statue greche offrirono a tutti – all’improvviso e in una forma inedita rispetto alle opere antiche allora note – i temi della corporeità e della nudità, temi che suggerivano distanza e prossimità al tempo stesso. Il pubblico si avvicinò ad esse provvisto della prima competenza necessaria per comprenderle, la propria memoria corporale; detto altrimenti, il pubblico non era affatto sprovvisto di codici, quantomeno possedeva quello essenziale per una prima decodificazione delle due opere; non un codice assoluto, ma quello disponibile in quegli anni, in quella determinata situazione storica della fine del secolo (se i Bronzi venissero scoperti oggi, le cose andrebbero ancora così?).

Corpi giovanili, curati dalla pratica atletica, posture educate a far mostra di sé: riconoscerli come tali nonostante la difficoltà di inserirli in un contesto geografico e storico, ammirarne la realtà raffigurata nel bronzo, tutto questo non era scivolare verso il kitsch. La deriva kitsch è in agguato quando si comincia a credere che le opere riversino da sole, miracolosamente, un significato su di noi, che da sole irradino bellezza su spettatori passivi; che questa bellezza sia un valore assoluto, raggiungibile facendo a meno della storia.

Il rapporto con un’opera d’arte (non importa di quale epoca) passa per percorsi tutt’altro che ovvi, che, nell’esperienza individuale, si sovrappongono e interferiscono in modo per nulla lineare. Un itinerario per definizione impuro e per approssimazione. Dove non c’è conoscenza o c’è una conoscenza solo parziale siamo davanti a una contemplazione estetizzante e “acritica”? Possiamo accettare che un’esperienza estetica significativa si verifichi anche senza una adeguata, corretta e completa presenza della prima? A meno di non pensare – ad esempio – che solo chi sa leggere una partitura può apprezzare pienamente un brano musicale classico, che solo chi conosce i meccanismi dell’improvvisazione può gustare davvero un pezzo di jazz.

Il compito degli addetti ai lavori, davanti ai Bronzi di Riace, non era (non è) quello di distribuire pagelle con voti negativi su questa o quella “gravissima incomprensione”; non era quello di sostenere che l’idea di bello intravvista nel 1972 e sbocciata nel 1980 era sbagliata; occorreva mostrare che, fatto un primo passo, se ne potevano fare altri, che la scoperta non era finita sulla spiaggia e poteva continuare. Proprio la certezza che è possibile anche un apprezzamento non specialistico, che è possibile un’esperienza estetica (non importa di quale grado) in chi non è in grado di descriverla è la garanzia che è anche possibile un rapporto con il passato e le sue manifestazioni artistiche, e non solo per i professori.

Del resto, che su questo piano si possa aprire uno spazio di dialogo tra studiosi e pubblico lo dimostra proprio il libro di Paoletti e Settis, là dove si presenta la ricostruzione del Bronzo A proposta da due studiosi tedeschi, Vinzenz e Ulrike Brinkmann.

Ciò che colpisce in questa ricostruzione – già visibile nella mostra “Serial Classic” curata da Anna Anguissola e Salvatore Settis (Milano, Fondazione Prada, estate 2015) – non è tanto l’integrazione delle armi e dell’elmo, quanto il tentativo di ritrovare la policromia originale. Gli spettatori che già conoscono i Bronzi vengono messi di fronte a una situazione spiazzante: alcuni elementi colorati già negli originali (occhi, labbra, denti) ora sono inseriti in un corpo dal sorprendente colorito dorato. La ricerca scientifica qui parla non con enunciati verbali, ma attraverso l’immagine stessa; è l’immagine (e non una dichiarazione scritta) che afferma a gran voce: “erano così!”.