Speciale

Il senso del ridicolo 2019 / Dobbiamo bruciare Allen?

Ce lo immaginavamo così il Giubileo d’oro di Woody Allen con il cinema (1969-2019)? Credo proprio di no. Non certo con l’ormai ottantatreenne regista che cerca confusamente di parare i colpi dell’assalto mediatico parlando di “caccia alle streghe” (un termine che sarebbe meglio adoperare con prudenza, carico com’è di risonanze storiche e politiche, specie negli USA). Né con le attrici e gli attori (da Rebecca Hall a Mira Sorvino, da Colin Firth a Timothée Chalamet) che, dopo aver lavorato con lui, fanno pubblica ammenda. E nemmeno con la distribuzione del suo penultimo film, Un giorno di pioggia a New York, tutt’ora incerta negli Stati Uniti, con tanto di conseguenze legali (in Italia invece uscirà il prossimo 28 novembre): una beffa, per il regista più “regolare” della storia del cinema americano.

Ammettiamolo: in questo frangente parlare di Allen è, per usare un eufemismo, meno facile che in passato. Fino a qualche tempo fa si litigava al massimo sui film, con l’eterna diatriba tra fan e detrattori. Poi, sull’onda del movimento Time’s Up (al quale peraltro hanno dato un contributo decisivo gli articoli dell’unico figlio biologico di Allen, Ronan Farrow), sono tornate a galla vecchie ma mai del tutto sopite accuse nei confronti dell’attore-regista, emerse durante la battaglia legale fra il regista e l’ex compagna Mia Farrow per l’affidamento dei figli. Accuse gravi, la più infamante delle quali è quella di aver abusato della figlia adottiva Dylan all’inizio degli anni Novanta. A onor del vero, le accuse non sono mai state provate, e, sebbene Elliott Wilk, giudice del processo, abbia comunque definito “inappropriato” il suo comportamento, Allen ha dimostrato in tribunale di non aver commesso alcunché di scorretto nei confronti di quella che, all’epoca, era una bambina. A oltre venticinque anni di distanza, la vicenda è invece deflagrata con una violenza che pochi, forse, si sarebbero aspettati.

La campagna di riprovazione nei confronti di Allen ha avuto poi un ulteriore risvolto. Il 4 gennaio dello scorso anno, lo scrittore e giornalista freelance Richard Morgan ha pubblicato sul “Washington Post” un articolo dal titolo inequivocabile: I read decades of Woody Allen’s private notes. He’s obsessed with teenage girls. Il pezzo, che parte dall’analisi dei documenti depositati da Allen all’università di Princeton fin dal lontano 1980 (56 scatoloni di taccuini, abbozzi di racconti e di sceneggiature e altro materiale) è un esempio di filologia lombrosiana, basata su una concezione distorta della teoria dell’autore: «All art is partly autobiographical — it comes from inside someone's mind, inside their soul. Allen's archive shows what is inside his». In altre parole, se Allen è capace di immaginare certe cose, sicuramente è in grado anche di metterle in pratica.

Diane Keaton, Allen, Jerry Lacey in “Provaci ancora, Sam”, 1972.

Sono purtroppo passati i tempi in cui il grande Guido Fink, da poco scomparso, prima di calarsi in una delle sue formidabili analisi del corpus alleniano, quasi si scusava di «scadere nel privato e nel pettegolezzo». L’articolo di Morgan, che si sarebbe potuto liquidare tutt’al più come un esempio di cattivo giornalismo (oltreché di pessimo lavoro d’archivio), ha trovato invece terreno fertile. Tre settimane più tardi, ecco che A.O. Scott, critico cinematografico del “New York Times”, ha messo nero su bianco il suo “Woody Allen Problem”. Scott cita uno scambio di battute tratto da Provaci ancora, Sam (1972, sceneggiatura di Allen, regia di Herbert Ross): «Ehi, hai letto sul giornale che a Oakland è stata violentata un’altra donna?», domanda Diane Keaton; al che Allen risponde, quasi discolpandosi: «Io sono dieci anni che non vado a Oakland!». Sulla base di questo spunto, Scott, a parere del quale il giudizio critico non può mai escludere una dimensione morale, conclude che la critica cinematografica (quella maschile, bianca e cisgender) ha sorvolato sugli aspetti più oscuri dell’opera di Allen: «A sensibility that seemed sweet, skeptical and self-scrutinizing may have been cruel, cynical and self-justifying all along». Allen, insomma, avrebbe contribuito a diffondere stereotipi tossici di mascolinità. Meno male che il critico si è fermato alle prime battute: mi domando cosa avrebbe pensato sentendo Diane Keaton pronunciare una frase come «Se qualcuno cercasse di violentarmi, io farei finta di starci fino a metà e poi prenderei il primo oggetto contundente e gli spaccherei la testa!». La conclusione di Scott è comunque singolare, per un articolo in cui si sostiene a ogni piè sospinto che «Mr. Allen’s films and writings are a part of the common artistic record […] they inform the memories and experiences of a great many people»; fra questi l’autore stesso, per il quale Allen, il personaggio-Allen, è stato quello che Humphrey Bogart è per Allan Felix in Provaci ancora, Sam: un mentore, un eroe culturale, addirittura – sono sempre parole di Scott – un ideale maschile. A dispetto delle buone (?) intenzioni, insomma, il critico è il primo a riconoscere che è impossibile abiurare Allen e i suoi film, tanto si sono intrecciati con la nostra vita.

Entrambi gli articoli, tanto il volgare pamphlet di Morgan, quanto il parziale dietro-front di Scott, partono però dallo stesso, problematico assunto di fondo: l’autobiografismo di Allen, l’inevitabile sovrapposizione fra se stesso e il proprio personaggio. Quest’anno, durante la quarta edizione di Il senso del ridicolo, Nadia Terranova interverrà con un incontro su Allen, dal titolo Ritratto dell’artista in disgrazia. Così, quando insieme a Stefano Bartezzaghi abbiamo discusso quali film del regista scegliere per le tre proiezioni che accompagneranno l’intervento, ho pensato che avrebbe potuto essere un’opportunità per prendere di petto il problema.

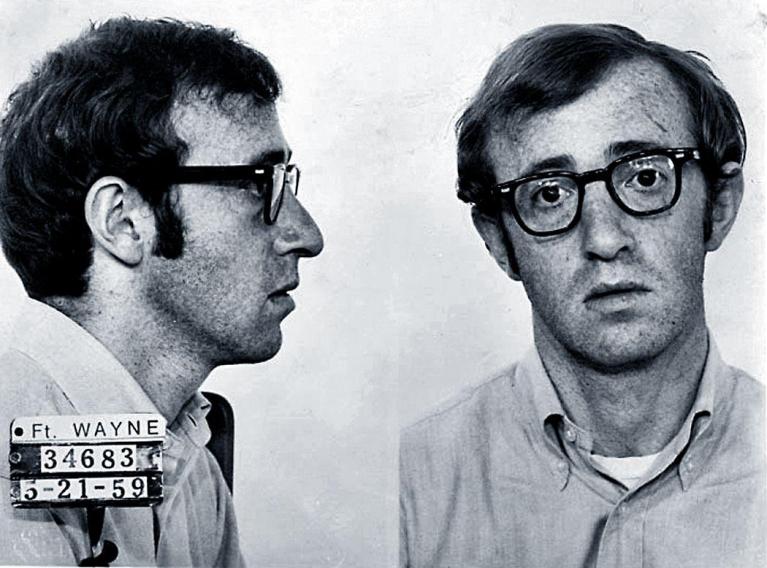

Allen alla fine degli anni ’60.

In oltre cinquant’anni di carriera, Allen ha sempre negato che il proprio personaggio abbia alcunché di autobiografico. John Baxter, nella sua assai poco compiacente biografia alleniana (tradotta – maluccio – in italiano nel 2001), ha messo bene in evidenza come il “personaggio-Woody” sia in effetti una maschera costruita a tavolino da Mr. Allan Stewart Konigsberg negli anni cruciali che segnano il suo passaggio dalla stand-up comedy al grande schermo. «Nelle sue apparizioni televisive, così come sul palcoscenico o nei dischi, era brillante, sicuro di sé, ben vestito e gentile»; poi, tra il 1968 e il 1969, il «commediografo intellettuale ricco e rubacuori» viene gradualmente rimpiazzato dallo schlemiel che tutti abbiamo imparato a conoscere (e ad amare): «un infelice, una vittima piagnucolosa, un inconcludente, bruttino, fisicamente e verbalmente maldestro». Una costruzione divistica alquanto sui generis, e tuttavia perfetta per dar vita a un “self branding” perfettamente riconoscibile da chiunque. In un libro uscito ormai dieci anni fa (Woody Allen. Quarant’anni di cinema) ma che non mi stancherò mai di raccomandare, Pier Maria Bocchi ha scritto alcune pagine illuminanti sul «rapporto confidenziale» fra autore e pubblico nel cinema alleniano, basato sulla confessione-condivisione di piccole nevrosi, come in una sorta di diario filmato a cadenza annuale. A lungo andare, si direbbe che qualcosa sia andato storto nel dosaggio degli ingredienti, e oggi la formula si ritorce contro lo stesso Allen.

Questa sovrapposizione fra l’Allen autentico e i suoi doppi di celluloide risulta evidente fin dalla prima battuta del suo primo film da regista, Prendi i soldi e scappa (Take the Money and Run), uscito esattamente cinquant’anni fa (18 agosto 1969) e con il quale abbiamo deciso di aprire la nostra mini-rassegna. «Il 1° dicembre 1935, la signora Starkwell, moglie di un artigiano del New Jersey, dà alla luce il suo primo e unico figlio. È un maschio, e viene chiamato Virgil», recita il voice over. C’è bisogno di ricordare la data di nascita del protagonista è la stessa di Allen? La singolare commistione fra vero e falso, la scelta del mockumentary, per quanto dettate dalla necessità da parte dell’esordiente regista di trovare un equivalente visivo allo stile divagante e frammentario della stand-up comedy, ci appaiono oggi assai meno occasionali e improvvisate (pensiamo a Zelig, 1983) di quanto sembrarono agli spettatori di allora; al tempo stesso, forse ci dicono molto su quanto Allen abbia fin dall’inizio voluto giocare sul confine sottile che separa realtà e messa in scena, personaggio e interprete.

“Prendi i soldi e scappa”, 1969.

È quello che accade anche in Manhattan (uscito nel 1979: altro anniversario a cifra tonda), il secondo film della rassegna. Un film che, in queste circostanze, si presta più di altri ad essere usato come la “pistola fumante” contro Allen, in primis per via del personaggio della fidanzata diciassettenne Tracy (Mariel Hemingway), ispirata all’allora giovanissima Stacey Nelkin, con cui Allen ebbe effettivamente una relazione fra il 1976 e il 1978 («Somewhere Nabokov is smiling, if you know what I mean», direbbe la Mary/Diane Keaton del film). L’aneddotica intorno a Manhattan è in ogni caso piuttosto ricca, con Mariel Hemingway che ha ricordato il proprio nervosismo nel girare le scene d’intimità (Allen è noto per mantenere sul set una certa distanza con i propri attori) e Allen che, concluse le riprese, accetta l’invito ad accompagnarla a salutare i genitori nell’Idaho: «Credevo fossimo appena atterrati sulla Luna» fu il commento del regista. Pettegolezzi a parte (che nel film vengono liquidati come «la nuova pornografia»: col senno di poi, una battuta anticipatrice…), Manhattan non è – solo – la vicenda di un quarantenne immaturo che cerca il pharmakon contro la crisi di mezza età nella relazione con una diciassettenne. In questo capolavoro del 1979, Allen è sottile ma implacabile nel mettere alla berlina le contraddizioni, le meschinità e l’infantilismo della borghesia newyorkese alle soglie del Riflusso. Incluso il proprio alter-ego, Ike Davis: il quale, come ha ricordato Elena Dagrada nella sua monografia sul film, inveisce contro la decadenza dei valori con il tipico timor panico «di chi si è accorto che sta già vivendo senza, e ne teme maledettamente le conseguenze»; al contrario, Tracy è una delle «spinte ottimistiche» del film: «di fronte ad adulti invischiati nelle loro contraddizioni morali e intellettuali», continua Dagrada, «Tracy rappresenta l’auspicio che le nuove generazioni s’impongano per franchezza e pulizia interiore».

Certo, qualche irriducibile potrebbe comunque obiettare che l’eccessiva idealizzazione della figura femminile (Tracy è «la risposta di Dio a Giobbe») nasconda un desiderio di disinnescarne ogni problematicità, facendone un puro oggetto di contemplazione. Ma non bisognerebbe nemmeno dimenticare che, in Manhattan come in altre occasioni (Io e Annie, Crimini e misfatti, La dea dell’amore, Mariti e mogli), Allen ripropone la propria versione del mito di Pigmalione, rovesciata di segno: un uomo maturo impartisce lezioni di vita alla ragazza di cui è innamorato, nel tentativo di riplasmarla secondo le proprie fantasie; ma gli individui sono molto di più (e meglio) che semplici idee, e alla fine è sempre lui a imparare qualcosa: per esempio, in Manhattan, ad avere «a little faith in the people».

Per l’ultimo titolo della nostra micro-rassegna alleniana dobbiamo fare un salto di quasi vent’anni: dal 1979 al 1997. Il riflusso è rifluito, il narcisismo è rimasto e dopo l’affaire Allen-Farrow l’America ha occhi solo per il Sexgate di Bill Clinton. Quanto ad Allen, anche se la Mostra del Cinema di Venezia gli assegna il premio alla carriera, da tempo i suoi film vanno male al box office. Di lì a poco, la sua fedele squadra di collaboratori verrà disintegrata dai sempre più drastici tagli al budget da parte della produzione. In questo contesto, Baxter ha buon gioco a scrivere che «Allen probabilmente non farà mai più un film tanto rivelatorio come Harry a pezzi [Deconstructing Harry]». Anzi, quasi mi stupisce che, nel vortice delle accuse che hanno travolto il regista, nessuno l’abbia mai menzionato – forse, viene da malignare, perché in pochi l’hanno visto davvero.

Ancora una volta, Allen ha negato ogni intenzione autobiografica: «Ho chiesto a Dustin Hoffman, ma era impegnato. Ho chiesto a Robert De Niro, ma anche lui era impegnato. Ho chiesto a Elliott Gould, aveva una scrittura teatrale… Ho detto: visto che le cose stanno così, lo faccio io». La questione è in realtà più sottile, come ha precisato lo stesso regista in un libro-conversazione con Jean-Michel Frodon: «All’origine, i personaggi inventati erano doppioni di Harry che, a sua volta, era il mio doppio senza che io apparissi. C’era il mio clone e i cloni del mio clone, ma non c’era l’originale». Insomma, è l’idea stessa di autobiografismo ad essere spinta all’ennesima potenza, fino alla parodia (del resto, insieme al meno fortunato Stardust Memories, Harry a pezzi è forse il film di Allen più vicino al felliniano 8½).

Nato dall’incrocio tra Philip Roth e Norman Mailer, Harry Block è forse il più sgradevole fra i personaggi interpretati da Allen. Scrittore di talento, non esita tuttavia ad usare la propria vita (e quelle altrui, soprattutto) come canovaccio per i propri romanzi. Si dichiara in crisi creativa, «in overdose di se stesso» (in una delle scene più belle del film lo vediamo andare letteralmente fuori fuoco) e «il quarto uomo peggiore del mondo dopo Hitler, Göring e Goebbels». Ha una vita sentimental-sessuale a dir poco tumultuosa (tre ex-mogli e sei analisti); dice che gli piacciono le prostitute (anzi, “le puttane”), perché «l’ideale è che le paghi e non devi parlare di Proust o di Joyce». Addirittura, arriva letteralmente a rapire il proprio figlio per portarselo dietro a una cerimonia ufficiale (una laurea honoris causa). C’è spazio, naturalmente, anche per l’ennesima “sindrome da Pigmalione”: non più la Tracy di Mariel Hemingway stavolta (che qui interpreta la benpensante Beth Kramer, definita dal protagonista «una stronza pettegola imbalsamata»), bensì Fay (Elizabeth Shue), che, per quanto sedotta dalla fantasia di Harry, è sufficientemente lucida da scegliersi come compagno di vita il meno brillante ma più adulto Larry (Billy Crystal).

Insomma, Harry è una palese distorsione caricaturale del personaggio Allen, quasi che lo stesso regista l'abbia volutamente disegnato basandosi sull’immagine che l’America, da sempre diffidente verso gli intellettuali “teste d’uovo” (specie se ebrei e liberal), ha di lui. Al tempo stesso, è costretto a fare i conti con se stesso, per bocca dei propri personaggi: «Ti sei trasformato in un doppiogiochista, viscido, bugiardo campione di tiptap», lo rimprovera Helen (Demi Moore); ed è difficile non avvertire gli echi dello scandalo Farrow nel confronto con la moglie-analista Joan (Kristie Alley). Poi, dopo una discesa agli inferi («Quinto piano: crimine organizzato, dittatori fascisti, detrattori del sesso orale; sesto piano: i media. Spiacenti, il piano è al completo; settimo piano: criminali di guerra evasi, telepredicatori, avvocati che vanno in Tv»), sono proprio le sue creature letterarie a celebrarlo. Un barlume di ottimismo? Un’autoassoluzione? In parte. Per quanto nel finale Harry abbia superato il blocco dello scrittore, gli appunti per il romanzo che inizia freneticamente a battere a macchina suonano come una vera e propria resa: «Tutti conosciamo la stessa verità. La nostra vita consiste in come scegliamo di distorcerla».

Di chi parliamo allora, quando parliamo di Allen? Il suo autobiografismo, il suo ricorso ai doppi (ai tripli, ai quadrupli…), il suo giocare con il vero e con il falso (per non parlare del suo gusto per il pastiche e la parodia) continua a sembrarmi assai più complesso di quanto in troppi vogliano credere. Estrapolare una battuta di Provaci ancora, Sam per dedurne un (presunto) atteggiamento sessista e misogino è un pregiudizio interpretativo, perché il lavoro di un artista (di un regista cinematografico, in questo caso) non è mai un mero prolungamento del suo ego, ma dice molto di più: qualcosa di più ricco, inatteso, forse persino contraddittorio. Dobbiamo bruciare Allen, quindi? Ovviamente no. Possiamo guardare i suoi film con maggiore o diversa consapevolezza, come suggerisce Scott nel suo articolo? Certamente. Anzi, dobbiamo: in fondo è questo il mestiere del critico. Ma è qualcosa che andrebbe fatto sempre, e non soltanto con l’intenzione di trovare in un film la prova decisiva di un crimine.

In occasione degli ottant’anni di Allen, mi è capitato di scrivere che per un liceale gracile e occhialuto era inevitabile fare di Woody il proprio vate, difendendosi a suon di freddure dalla prepotenza dei più forti e dalle piccole e grandi delusioni sentimentali. Anch’io insomma, come Scott, posso dire di averne fatto “a masculine ideal”, un’ideale maschile. E forse, se ho potuto costruirmi un’idea di mascolinità (e un’identità maschile) non tossica né prevaricatrice, lo devo un pochino anche a Woody Allen.

Il senso del ridicolo, festival sull'umorismo, sulla comicità e sulla satirà, si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2019 a Livorno. Qui il programma completo.