Conan Doyle, fotografare gli spiriti

Si possono fotografare gli spiriti? Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes era convinto di sì. Nel 1922 intervenne in difesa di chi mostrava possibile fissare su una lastra fotografica un trapassato sotto forma di fantasma. Il libro si intitolava The Case for Spirit Photography ora brillantemente tradotto per la prima volta in italiano, a distanza di cent’anni dalla prima edizione, da Alessandro Giammei: Fotografare gli spiriti (pp. 183, Marsilio). Si tratta di quello che oggi chiameremmo un instant book, ovvero un libro scritto per difendere la fotografia spiritica praticata dal cosiddetto Circolo di Crewe, città della contea del Cheshire in Inghilterra. Il gruppo era stato fondato da William Hope, ex muratore di mezza età, devoto alla religione, che Giammei definisce un po’ cafone, a cui s’era unita “la sua “scagnozza beghina” e i membri delle due rispettive famiglie”. Conan Doyle mette in fila, come se si trattasse di un caso poliziesco, le prove circa l’autenticità delle immagini che mostrano la presenza di esseri dell’altro mondo, ovvero di spiriti. Questi appaiono accanto alle persone in carne e ossa sotto forma di ectoplasmi, grazie all’intervento di un “medium”, il fotografo spiritista, Hope appunto. Il medium non riporta voci e parole, ma trasferisce immagini, una attività che da quando esiste la fotografia è diventata possibile a tutti, per quanto pochissimi siano stati i fotografi dell’oltretomba.

Come ricorda Giammei nella sua prefazione lo scrittore scozzese è stato uno degli esponenti narrativi del metodo razionale deduttivo tardomoderno o, per dirla con il fondatore della semiotica, Charles S. Pierce, dell’abduzione, unione di deduzione e induzione: l’abduzione è un sillogismo in cui la premessa maggiore è certa, mentre la premessa minore è probabile, per cui anche la conclusione è soltanto probabile.

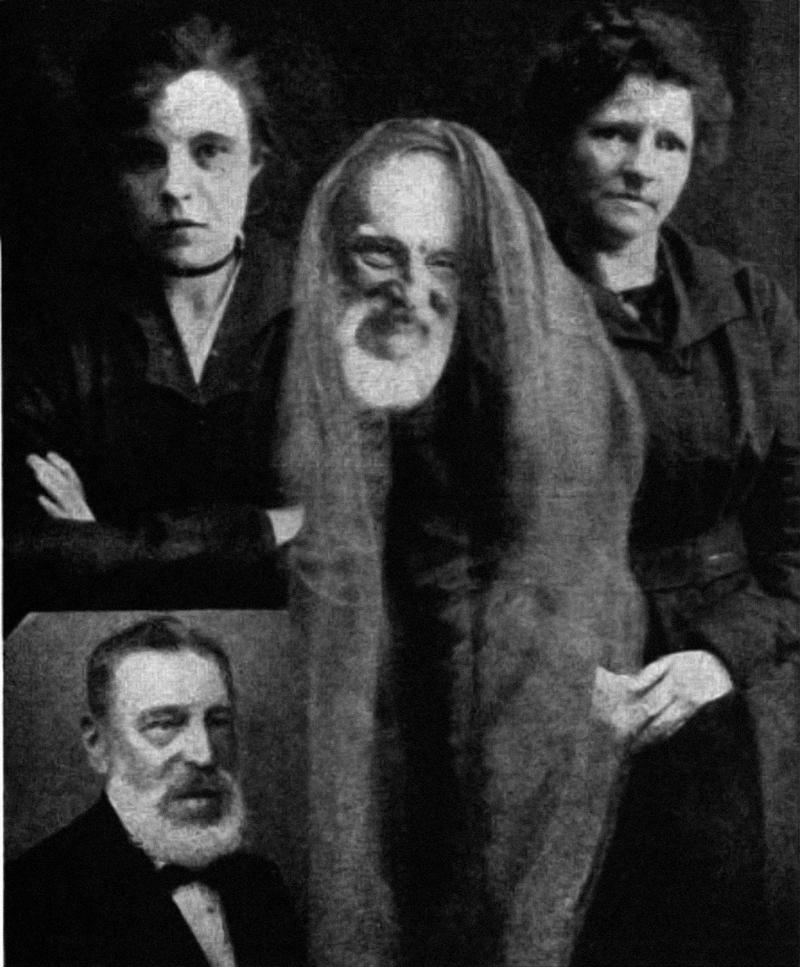

Com’è possibile che l’autore del più acuto detective della letteratura mondiale sia caduto in una trappola architettata da un gruppo di modesti truffatori? Perché di questo si tratta: alla faccia del padre di Sherlock Holmes, il Circolo di Crewe era composto di imbroglioni. In verità Conan Doyle non era nuovo a questo tipo di vicende. Già l’anno precedente, nel 1921, s’era schierato nel dibattito intorno al caso chiamato le “Fate di Cottingley”. Due bambine asserivano d’aver fotografato un gruppo di minuscole fate apparse loro in una località di vacanza. Anche in questa occasione le fotografie sono l’oggetto che rende visibile ciò che è invisibile ai più: un gruppo di spiritelli di campagna di sesso femminile. Doyle dichiarò la sua certezza riguardo queste apparizioni; solo a distanza di anni si scoprì che era un trucco congegnato dalle ragazze. Nel caso degli spiriti esibiti dallo scrittore scozzese in Fotografare gli spiriti siamo invece davanti a “presenze” che si mescolano a ritratti di persone in carne e ossa, in cui a turno qualcuno riconosce un famigliare scomparso, un padre morto da poco, o un membro della sua cerchia famigliare passato a miglior vita.

La galleria di questi ritratti contenuta nel libro tradotto da Giammei è davvero affascinante e si presenta come la dimostrazione di quanto la fotografia sia entrata nella vita quotidiana della fine dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento come una forma di scandaglio della realtà invisibile, in altre parole come una sorta di magia bianca che rendeva presente l’assente e manifesto ciò che non era più visibile ai viventi. Nel corso della seconda metà del XX secolo la fotografia è stata vista come una manifestazione palese della realtà, mentre per coloro che sono stati contemporanei alla sua invenzione, o appena successivi, costituiva soprattutto una straordinaria magia.

La scatola magica della macchina fotografica era l’analogo di quel contenitore in cui un mago della fuga, Henry Houdini, si faceva chiudere, poi immergere nell’acqua completamente incatenato, e quindi riemergere libero in breve tempo. Non è un caso che si parli del mago degli illusionisti poiché l’autore di Sherlock Holmes s’era avvicinato a Houdini nella convinzione che possedesse poteri speciali di tipo paranormale. Questo fraintendimento da parte di Conan Doyle portò, come ci ricorda Giammei, a un progressivo allontanamento, e quindi a una vera e propria rottura nel momento in cui l’artista austro-ungarico, naturalizzato americano, gli rivelò i propri trucchi.

La fotografia è stata per lungo tempo innanzitutto una macchina produttrice di “spiriti”, prima di trasformarsi, almeno per i più, in una macchina di verità. Tuttavia, come hanno mostrato numerose ricerche e pubblicazioni, ad esempio Una autentica bugia di Michele Smargiassi (Contrasto), il rapporto tra vero e falso nel campo dell’immagine è assai complesso. La fotografia non dimostra nulla, solo indica qualcosa (nel senso di C. S. Peirce).

La domanda che si pone Giammei è: come è stato possibile allo scrittore scozzese, al creatore del detective “razionale” per eccellenza, credere allo spiritismo fotografico, fino al punto da scrivere un libro in difesa delle immagini provenienti dall’altro mondo? Cosa hanno in comune il brillante Sherlock Holmes e la fotografia spiritica? Due personalità opposte abitano forse la medesima persona, ovvero Conan Doyle? Razionalità e irrazionalità? Giammei si richiama a un eccesso di raziocinio presente nello scrittore scozzese, alla fede nella Ragione dell’inventore del detective, che indaga il mondo del possibile e non applica alle fotografie spiritiche i medesimi principi del suo investigatore. La lettura che Giammei ci offre è pertinente, poiché in entrambi i casi, la difesa dello spiritismo fotografico e le indagini di Holmes, si tratta d’indizi. Fotografare gli spiriti ci offre una lunga serie di prove indiziarie, che a noi oggi possono apparire false e persino ridicole. La ragione di questa opposizione risiede con ogni probabilità nella fotografia stessa, nelle sue prerogative “magiche”, o quanto meno sorprendenti.

Ma c’è un altro aspetto che mette in contatto la fede nella fotografia spiritica con la psicoanalisi. La psiche, come aveva visto Freud, produce visioni al pari di un obiettivo fotografico. Le fotografie impressionate dalla mente di Hope – questo l’inganno –, quale medium tra il mondo dei vivi e quello dei morti, si fondano su indizi, su tracce, proprio come la psiche umana, quella indagata dal medico viennese. Vedere significa sempre rivedere, e la visione comporta una capacità immaginativa che anche la macchina fotografica sembra possedere.

Quelli che vediamo in Fotografare gli spiriti sono dunque fantasmi, perché la traccia che lasciano sulla superficie è biancastra; ovvero appartengono a una realtà che proviene dal buio dell’altro mondo e che la camera oscura della macchina fotografica raccoglie ed elabora. Questo gioco di bianco e nero non è solo quello della fotografia intesa come “scrittura della luce”, ma riguarda l’apparizione di “qualcosa” nel buio della scatola magica del fotografo. Che si tratti di fantasmi lo dimostrano le straordinarie fotografie esibite da Conan Doyle nel suo libretto, veri e propri quadri. Vi compaiono figure avvolte da teli bianchi: revenant, ritornanti, come traduce la nostra lingua il termine francese.

Al caso dello scrittore scozzese dedito allo spiritismo, e membro nel contempo della autorevole Society for Psychal Research, si può affiancare un esempio italiano, quello di Luigi Capuana, scrittore verista, ma anche fotografo dedito al ritratto di morti, attirato da quella realtà particolare che costituisce l’essenza della fotografia stessa come ha mostrato Roland Barthes in alcune pagine della sua Camera chiara (Einaudi): sospesa tra vero e immaginario, tra vita e morte. Senza inoltrarsi nella storia dell’attività fotografica dello scrittore siciliano, si può notare che ci sono parecchi tratti comuni tra i due autori, insieme a sostanziali differenze.

Forse il tema più importante evocato nell’introduzione di Giammei a Fotografare gli spiriti riguarda il riferimento al saggio dello storico Carlo Ginburg. Nella presentazione del pamphlet a favore dello spiritismo, Giammei evoca il celebre “paradigma indiziario” di Carlo Ginzburg, avanzato in un saggio intitolato Spie: radici di un paradigma indiziario, apparso in un volume curato da Aldo G. Gargani Crisi della ragione (Einaudi, 1979). Si tratta della evidenziazione “di un paradigma epistemologico contrapposto a quello della scienza galileiana basata sulla generalizzazione, la quantificazione e la ripetibilità dei fenomeni”. Questa icastica e precisa definizione si trova in un articolo che Italo Calvino pubblicò sul quotidiano “La Repubblica” (20-21 gennaio 1980), dove discuteva l’ipotesi di Carlo Ginzburg (L’orecchio, il cacciatore, il pettegolo).

Il testo dello scrittore ligure inizia con l’immagine di una collezione di orecchie tutte diverse: sono le tavole in cui Giovanni Morelli catalogava il modo che avevano i diversi pittori di dipingere questo aspetto del corpo umano, che ha un perfetto riscontro nel metodo adottato dall’antropologo criminale Alphonse Bertillon per classificare i ricercati dalla polizia, ma richiama anche le due orecchie tagliate inviate per posta a una cliente di Sherlock Holmes, Miss Susan Cushing, in Avventura di una scatola di cartone (1892). L’orecchio è ciò che rimanda all’unicità individuale in natura, così come ogni pittore ha un proprio modo preciso di dipingere le orecchie nei suoi quadri, da cui nasce il metodo indiziario esposto dal personaggio di Conan Doyle. Freud era entusiasta del metodo di Morelli e questo perché la psicoanalisi è un metodo in cui l’individuale rimanda a un generale, il tutto descritto da Freud attraverso le leggi dell’apparato psichico.

Le obiezioni di Calvino al “paradigma indiziario” di Ginzburg non sono semplici da riassumere e inoltre contengono una lettura originale del metodo galileiano, in cui lo scrittore vede convergere la singolarità, che sfugge ai modelli normativi, e l’universale della scienza moderna. Il centro della sua argomentazione è la sua idea di racconto, dove convivono la singolarità dell’esperienza, e dell’episodio, e la geometria del narrare, che è poi il nocciolo duro della poetica di questo autore.

Ma per tornare a Fotografare gli spiriti, senza avere la pretesa di spiegare per filo e per segno le ragioni profonde della adesione di Conan Doyle allo spiritismo, non si può fare a meno di notare che il metodo indiziario applicato dal suo personaggio letterario non è tanto un principio d’ordine razionale – l’abduzione di cui sopra –, quanto piuttosto la forma che prende la singolarità d’ogni indizio. Detto altrimenti: il metodo indiziario è fatto di singolarità irripetibili da cui Sherlock Holmes estrae regole d’ordine generale, che spiegano proprio quella singolarità. Tra singolarità e geometria, come le chiama Calvino, c’è una stretta connessione, non solo nell’ambito del racconto, ma proprio nell’ambito della fotografia, che è poi la più singolare forma di riproduzione della realtà e al tempo stesso la più singolare produttrice d’emozioni irrazionali. La fotografia è però anche scientifica, così come lo sono gli indizi del suo detective razionalista. Si tratta di una razionalità che non coincide con la razionalità logico-matematica.

Nel suo articolo Calvino apre il testo evocando l’immagine della sfera e quella dei cinque solidi platonici che possono esservi iscritti e li contrappone all’orecchio di Morelli e a quello scandagliato da Sherlock Holmes. Il sapere indiziario e individualizzante, di cui è dotato il detective, è lo stesso che Doyle usa per dimostrare la veridicità delle fotografie con gli ectoplasmi. Non c’è differenza, anche se nel primo caso l’abduzione può essere corretta, e nel secondo palesemente falsa e forviante. Tutto si regge su quel principio di individualità e singolarità, che non necessita nel caso delle fotografie spiritiche d’alcuna prova. Analogamente noi crediamo alle prove individualizzanti proposte da Holmes nel racconto di Doyle: il gioco è fatto.

La fotografia è un medium alquanto ambiguo e complicato, come tutto ciò che produce immagini, fosse anche un disegno o un quadro, per quanto poi la sua pretesa di raccontare la realtà della fotografia supera ogni altra forma rappresentativa, forse esclusa solo la cosiddetta realtà virtuale o, come si dice oggi, la realtà aumentata o “metaverso”. Quel “meta” avrebbe raccolto il plauso di Calvino che si muove nella dimensione “meta” con agilità e convinzione. Fantasmi e indizi appartengono entrambi alla realtà aumentata. Vi ho convinto? Forse no, ma qualche sospetto ve l’ho indotto. Non sono Sherlock Holmes, poiché non risolvo enigmi ma li pongo solo. Vedete voi come risolverli con la fotografia.