Discorsi alla nazione di Celestini

“Siamo in un luogo dove si combatte una guerra civile non ancora dichiarata. Un luogo dove piove sempre. Un aspirante dittatore alza la testa e parla ai cittadini…” Inizia così, in modo colloquiale, con una spiegazione al pubblico, l’ultimo non-spettacolo di Ascanio Celestini. Discorsi alla nazione. Studio per uno spettacolo presidenziale lo presenta come un lavoro in divenire, che troverà la forma compiuta solo in aprile. Eppure nei diversi giri che ha fatto, tra rassegne organizzate dalla Cgil, festival e teatri, sembra aver raggiunto una forma definita, perfettamente nel canone anomalo di questo narratore che inventa immagini che si rincorrono, macchine narrative apparentemente divaganti che svariano tra atmosfere diverse per rivelarsi implacabili specchi deformanti della realtà. Qui non siamo, come altre volte, in un viaggio nella memoria: domina piuttosto lo sguardo sul presente e sui suoi linguaggi attraverso discorsi che rivelano uno stato di violenza di tutti contro tutti che alla fine, oltre ogni travisamento, emerge chiaro, prepotente, insofferente, beffardo, permettendo a qualcuno di insinuarsi come salvatore dei molti che volentieri rinunciano al peso del pensiero, dell’autodeterminazione, della libertà.

L’ho visto a San Lazzaro di Savena, presso Bologna, per la stagione dell’Itc Teatro, che per contenere i fan dell’attore romano si era trasferito dalla sua sala di circa duecento posti in una casa del popolo che ne conteneva cinquecento. L’ambiente spoglio e l’architettura post miracolo economico richiamavano alla mente la Comune di Dario Fo, che negli anni ‘70 sorgeva poco lontano da qui. E anche l’attore rievocava in qualcosa il gran mimo affabulatore lombardo, iniziando con un prologo apparentemente sull’attualità, apparentemente rivolto agli astanti reali. Ma Celestini è inventore di storie e narratore totale e non ideologo (sebbene sia solido il suo impegno, ma con mille sfaccettature): la trovata della spiegazione della serata, con battute ammiccanti alla cronaca, dimostra subito di essere l’inizio dello spettacolo, un modo per rivelare le compiacenze dell’ascoltatore.

Chi parla, si capisce dopo un po’, non è l’attore, ma un suo personaggio, uno qualunque di noi, un qualsiasi avventore di bar, che mentre dichiara di essere tollerante e di sinistra esprime tutta la propria insofferenza per “l’orda” di immigrati, per i “froci”, per le africane che portano malattie mentre le escort sono pulite e così via, concludendo questo primo quadretto con la sentenza: “Eravamo libertari e siamo diventati liberisti”. E così si scivola nell’inizio vero e proprio, con soluzioni di continuità tra un brano e l’altro affidate a pose trionfanti, al buio e agli applausi.

Lo slittare da un personaggio all’altro è un divagare da un tipo di apprendista dittatore a un altro. C’è uno che ha sempre con sé la pistola, ma non la usa. Dichiara di non essere un violento, di aver deciso di non sparare ma di tenere in serbo la possibilità di farlo, contro il pensionato logorroico, contro gli scaffali delle cose a metà prezzo dei discount, contro il mondo intero...

Subito dopo l’attore si trasforma in uno dei tiranni della serata, quello che rivela ai cittadini che sono solo sudditi, e che non li chiama così per non infliggere loro un’inutile umiliazione. Continuerà con una scena in cui piove sempre, con un altro che la pistola la usa “senza pregiudizi”, contro i bambini, contro i presidenti, contro gli operai, così libera un posto di lavoro se è occupato, o contro i precari, per liberarli dalla precarietà. Poi parla un padrone che dice di aver imparato tutto dalla lotta di classe, dal marxismo, e chiede agli operai: perché, se ci avete insegnato tanto, voi non siete al governo e ci siamo noi? E un caudillo che rivela ai cittadini che non sono loro ad averlo scelto, ma lui ad avere scelto loro. E ancora un altro uomo con l’ombrello in un paese dove piove a dirotto, come una guerra civile continua, che può finire solo quando inizia la tirannia…

La cifra dello spettacolo è un grottesco domestico, credibile, insinuante, sull’orlo continuamente di esplodere e travolgere, che in certi momenti s’inerpica nell’apologo o nella favoletta, sempre con una recitazione a rotta di collo, che blandisce, trasporta e tradisce l’ascoltatore, rivelandogli col paradosso la propria debolezza nei confronti delle seduzioni di chi governa. Il potere qui getta la maschera, convinto di aver vinto ormai ogni battaglia e di aver trasformato i cittadini in sue appendici acquiescenti, che si compiacciono di essere dominati.

Celestini questa volta non rievoca la memoria del lavoro come in Fabbrica e neppure gli orrori passati del manicomio come nella Pecora nera. Non siamo però neppure nell’attualità della precarietà come in Appunti per un film sulla lotta di classe o nella deprivazione e nell’ingiustizia del carcere come in Pro patria. Ci precipita nell’astrazione del discorso politico ridotto a linguaggio autoreferenziale, a arte della persuasione e del dominio, fatta di parole inclinate a giustificare la violenza, che sempre più accettiamo con noncuranza. Siamo in un inquietante futuro prossimo preparato dal nostro presente di rinuncia al giudizio, al dissenso. In un tempo che maschera l’indifferenza sociale, l’egoismo, la voglia di rivalsa sotto retoriche svuotate di senso. Con la pistola spianata, o pronta in tasca a colpire.

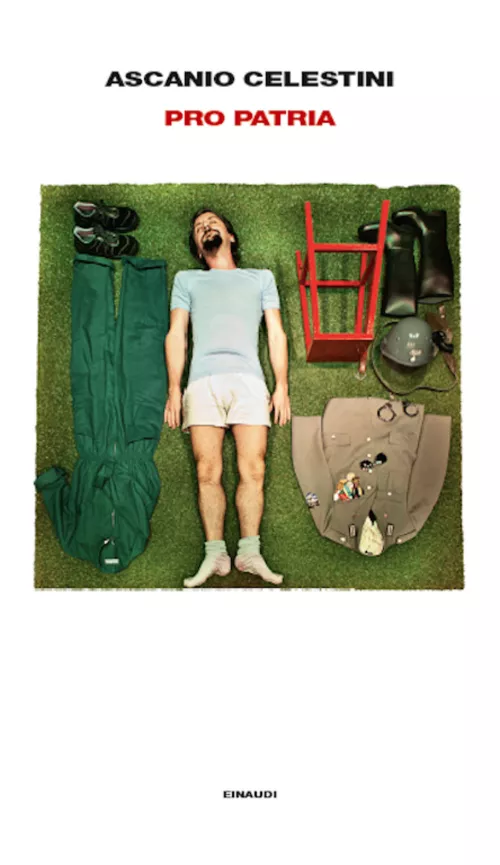

Celestini in questi giorni gira anche per promuovere il nuovo libro pubblicato con Einaudi, che rielabora la materia dello spettacolo dedicato ai centocinquanta anni dell’Italia, Pro patria. È il discorso di un carcerato per riempire il vuoto del tempo: entrato in galera per il furto di una mela, è rimasto nella violenza dell’istituzione tra un Negro Matto Africano, un Secondino Merda, il fantasma della Repubblica Romana del 1849 e Mazzini, al quale rivolge un discorso sulla rivoluzione che si trasforma in terrorismo o rinnega gli ideali e si sistema nei gangli del governo. Si rivela un altro affascinante viaggio divagante, surreale a volte, in un mondo scentrato: tra passato, presente e inquietudini di un futuro grigio, minaccioso.

Massimo Marino

Twitter: @minimoterrestre