Einstein on the Beach

“In uno dei nostri primi incontri – dichiara il compositore Philip Glass – Bob mi disse che gli piaceva l’idea di Einstein perché tutti sapevano chi era. In un certo senso non c’era bisogno di raccontarne la storia, perché chiunque fosse venuto a vedere il nostro Einstein si sarebbe portato dietro, a teatro, la ‘sua’ storia del personaggio”. Con un giochino retorico, si può girare quest’idea, a guardare direttamente in faccia Einstein on the Beach di Glass e Robert Wilson: ognuno ci arriva con la sua storia – non tanto o non solo nei confronti del celebre scienziato della relatività, ma anche sui due artisti che hanno creato l’opera nel ‘76 e l’hanno rieditata nel 2012 (in Italia si è vista al Teatro Valli di Reggio Emilia).

Le idee e i preconcetti che ci si portano dietro, ad andare a vedere questo kolossal ormai monumento della scena e della cultura del ‘900, possono essere quelli del teatro-immagine e dell’anti-narrazione, della scena spaziale o sonora, e poi dell’estetica minimalista, concettuale, postmoderna – tutte etichette più o meno aderenti che negli anni sono state attribuite al (e regolarmente spiazzate dal) lavoro di Bob Wilson, prima enfant terrible della ricerca e oggi fra i più acclamati registi internazionali.

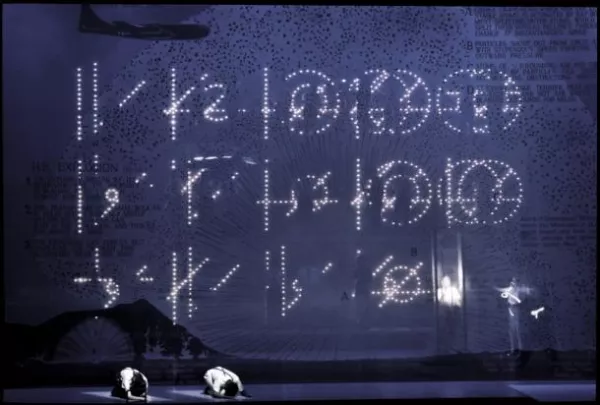

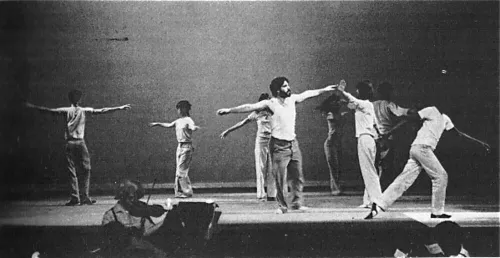

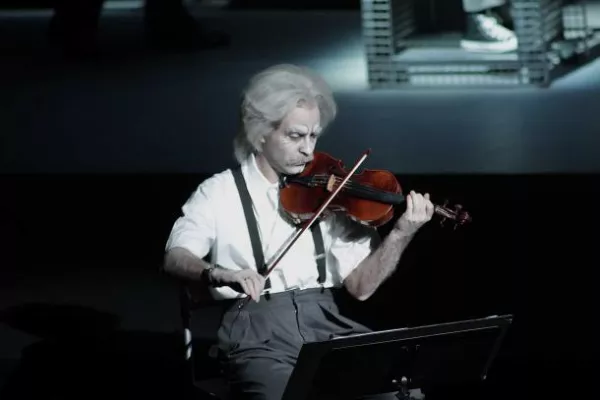

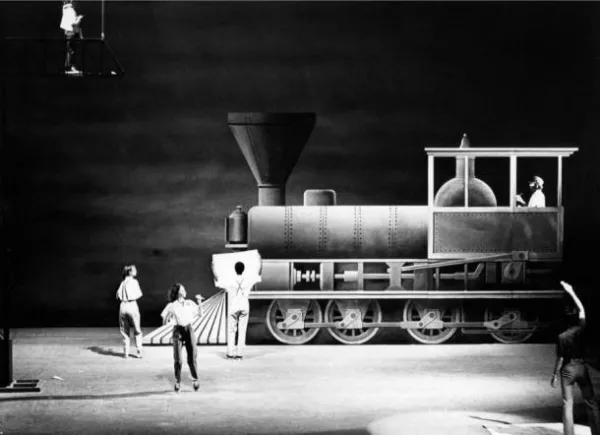

Quasi cinque ore di rappresentazione per uno spettacolo che a suo tempo ha rivoluzionato l’opera (quando non il teatro e l’intera cultura), con la frammentazione della narrazione e il rifiuto della dimensione interpretativa, l’introduzione nella lirica della modern dance e della musica minimal. Portato in scena da più di trenta attori, cantanti, danzatori e musicisti di eccezionale precisione ed efficacia, Einstein on the Beach si costituisce di cinque intermezzi – i famosi knee plays wilsoniani, momenti di giuntura tutt’altro che secondari – e quattro atti: in tutto nove scene fondate su tre immagini (il Treno, il Tribunale e il Campo-astronave), coinvolte in un processo che sembra andare dal mimetismo all’astrazione. È il celebre caso, a esempio, del Processo, in cui alla prima scena piuttosto “regolare” – si fa per dire: la corte si riunisce in aula, davanti a un letto gigantesco – fa seguito una scarnificazione progressiva che giunge infine a un’unica, schiacciante, riga al neon orizzontale. Ovunque si trovano frammenti che richiamano con decisione l’immaginario coevo: legati al culto di Einstein, allora quasi una superstar della cultura americana, ma, nei sorprendenti testi dell’allora quattordicenne Christopher Knowles, anche riferiti a gruppi musicali come i Beatles o a eclatanti casi di cronaca. Si può aggiungere, per farla breve, che l’impegno degli straordinari cantanti si risolve nella ripetizione di sillabe in solfeggio e che le poche parole recitate sono per la maggior parte inudibili. Come mettere ordine in tutto questo?

“Un treno, un tribunale, un campo e una macchina del tempo” sono le parole con cui il critico Franco Quadri introduce un proprio approfondimento su Einstein on the Beach. Il caso è emblematico non solo perché Quadri ha il merito di aver per primo diffuso in Italia il lavoro del regista americano, offrendone interpretazioni tuttora insuperate: tutti quelli che hanno ragionato su quest’opera sembrano cedere alla tentazione della descrizione, scendono nei dettagli più minuziosi, fissano i gesti più impercettibili, sprofondano nel ricordare sfumature, idee e passaggi per un’opera d’arte totale che sembra sfidare tanto Wagner che il Bauhaus che i limiti dell’umana percezione. Tolta la trama, esploso il senso, spiazzata l’analogia, cosa resta all’interpretazione? I fatti duri e puri, e la seduzione della descrizione, c’è da assicurarlo, funziona ancora oggi.

Forse, per scansare il rischio, è opportuno approfittare della preziosa – quasi archeologica – occasione di rivedere quest’opera-chiave a 35 anni di distanza e fare un bel salto all’indietro, in quel laboratorio di sperimentazione che fu il downtown di New York negli anni ‘60 e ‘70. Lì, dove si incontrano Wilson e Glass, è ancora all’opera la rivoluzione transdisciplinare che ha unito maestri come Cage, Rauschenberg e Cunningham nel lavorìo di allievi diretti e indiretti; si infittiscono le rassegne di happening, mentre Trisha Brown danza sui tetti di SoHo e la giovane Laurie Anderson documenta l’influenza dei pernottamenti en plein air sui propri sogni; gira Against interpretation della Sontag, Maciunas ha consolidato il gruppo Fluxus e Warhol l’operatività della sua factory. Intanto Bob Wilson e Philip Glass pranzano assieme ogni giovedì. Stanno creando Einstein on the Beach.

Ennesimo esperimento di ispirazione biografica (prima c’erano stati Freud, Stalin e la regina Vittoria, tutte figure-chiave del pensiero novecentesco), non è che l’Einstein parli in qualche modo del famosissimo scienziato della relatività. Certo, all’interno dell’opera sono disseminati copiosi e raffinati riferimenti, più o meno riconoscibili, alla sua biografia o alle sue teorie (dai suoi giocatoli preferiti da bambino a E=mc2) e, molto plausibilmente, si tratta di una riflessione sul trattamento dello spazio-tempo a teatro, quasi uno spettacolo-manifesto che ha saputo sfruttare la congiuntura fra la collaborazione degli artisti in questione e la riflessione del fisico di Ulm. Ma, come diceva anche Glass citato in apertura il punto è un altro; e forse si può trovare proprio in quel cangiante panorama newyorchese dell’epoca: la transdisciplinarietà ha saputo unire le ricerche (artistiche, teatrali, musicali) più d’avanguardia in un potente progetto unitario e la meticolosa impostazione co-autoriale, invece di proporre un percorso e un senso precisi, invita lo spettatore a crearli in tutta autonomia. Questa particolare grana dell’immaginazione è la relatività di Wilson e Glass (e di tutti gli altri artisti che, da quel momento, hanno segnato profondamente la creatività contemporanea). Ma, naturalmente, anche qui, purtroppo o per fortuna, è l’osservatore che “si porta dietro, a teatro, la ‘sua’ storia del personaggio”.