La macchia d’inchiostro / Roberto Roversi o la scena dell’utopia

La rappresentazione a Bologna di La macchia d’inchiostro di Roberto Roversi a Teatri di Vita da parte della Compagnia Fregoli ci permette di riaprire il discorso sulla produzione drammatica di questo appartato incisivo poeta, che il 28 gennaio scorso avrebbe compiuto 97 anni (1923-2012).

Roversi scrisse, negli anni delle rivolte, tra il 1965 e il 1976, quattro testi per il teatro, paralleli più o meno alle sue Descrizioni in atto, poemi ciclostilati per rifiuto del sistema editoriale. I primi due testi per la scena, Unterdenlinden (1965) e Il crack (1968), furono commissionati dal Piccolo Teatro di Milano e rappresentati, rispettivamente con la regia di Raffaele Maiello nel 1967 e di Aldo Trionfo nel 1969, con esiti contrastati e riserve o vere e proprie stroncature da parte della critica. Il terzo, La macchina da guerra più formidabile (1970), fu allestito nel 1972 in una piccola sala di Bologna, il Teatro della Pantomima, con la regia di Arnaldo Picchi, che poi tra 2002 e 2004 curerà con accuratezza e ampiezza di note la pubblicazione dei testi per l’editore Pendragon di Bologna, Antonio Bagnoli, il nipote del poeta. Picchi, docente del Dams, amico e fedelissimo di Roversi, curò anche nel 2006 l’edizione del quarto testo del gruppo, La macchia d’inchiostro (1976), e mise in scena nel giugno del 1998 un grande spettacolo di piazza con le musiche di Lucio Dalla, Enzo re. Tempo viene chi sale e chi discende, scritto da Roversi tra il 1974 e il 1977 e pubblicato nel 2012 dai Quaderni del Battello Ebbro, frutto di una lunga elaborazione, influenzato da un clima e da una fase poetica diversa dell’autore.

Unterdenlinden, al centro Gianrico Tedeschi, ph. Luigi Ciminaghi, Archivio Piccolo Teatro Milano.

(Abbiate pazienza, parleremo più avanti dello spettacolo, mentre, necessariamente, non faremo che pochi accenni al ruolo di Roversi nella cultura italiana e all’importanza della sua figura a Bologna. Sodale di Pasolini, di Leonetti e di altri intellettuali negli anni cinquanta, partecipa all’impresa di “Officina”, nel 1961 fonda la rivista “Rendiconti” e gestisce per molti anni, fino al 2006, la libreria antiquaria Palmaverde. In quel luogo è sempre pronto ad accogliere giovani scrittori, poeti, spiriti inquieti, a rispondere a domande, a rilanciare energie, a effettuare un’opera unica di testimone e di pungolo della città, come avviene dopo l’uccisione di Francesco Lorusso (A che punto è la città, scrive, ripete ossessivamente a capoverso di ogni strofa di Bologna: marzo 1977). Tra i suoi libri, in un luogo apparentemente separato, osserva la realtà in trasformazione dell’Italia dal dopoguerra al duemila, pronto a inventare una lingua per raccontare il nostro paese, nella poesia, nelle canzoni che scrive per Lucio Dalla tra 1972 e 1976, in qualche romanzo, in scritti vari).

Il crack, ph. Luigi Ciminaghi, Archivio Piccolo Teatro Milano.

Il teatro, dunque. Il sentimento che segue la rappresentazione dei primi due testi è di delusione, perché è accusato di essere poco drammatico e molto retorico o melodrammatico, in critiche che sovrapponevano spesso gli esiti della regia ai testi (Il crack era stato accompagnato da musiche verdiane, in special modo di Aida, e in slittamenti in tempi storici antichi). Quei due lavori prendevano di petto i temi dell’epoca come il ritorno del nazismo, con una rinascita di Hitler pronto a stipulare patti col grande capitale in Unterdenlinden, pièce ispirata all’Arturo Ui di Brecht, un dramma che alla lettura oggi sembra datato, ma dopo un uso e abuso del tema nei più di cinquant’anni trascorsi. Ulteriore demistificazione è Il crack, che risente forse di suggestioni pasoliniane coeve (Porcile, Teorema). È la storia di un fallimento per concorrenza e per decisioni delle banche di un industriale che “rovina il mercato” con prezzi troppo bassi. Il testo appare radicato nella corsa al profitto e allo sfruttamento degli anni del boom e immediatamente seguenti, visti da una doppia prospettiva: la prima è quella dei padroni e delle occulte forze che dominano loro stessi, le banche, che in scena si moltiplicano in personaggi definiti Paladini e vacue Teste d’uovo del sistema; la seconda emerge come quella dei giovani contestatori che il padre (l’industriale ormai fallito) incontra, platonicamente, nella caverna-carcere dove finisce imprigionato per non essere stato alle regole. I giovani evocano i temi delle ribellioni del Sessantotto, la discussione sulle rivolte internazionali, quelle sull’uso della violenza, sulle merci e il consumo eccetera. Lo stesso Roversi lo definisce un testo “marcusiano”.

Il crack, parte terza, nella prigione, ph. Luigi Ciminaghi, Archivio Piccolo Teatro Milano.

Una risposta di Roversi alle critiche negative affidata all’“Unità” ci fornisce una chiave d’interpretazione del testo. Il poeta, accusando a sua volta i recensori di sordità e di “bellettrismo”, sostanzialmente di giudicare su un’idea superata di testo drammatico, non all’altezza di tempi nuovi, rivendica alla sua pièce il carattere di una critica metaforica, linguistica, applicata ai temi dell’azione e della violenza, del sistema verso sé stesso “attraverso il sistema del sant’uffizio della banca”, e contro gli oppositori. Rivendica al suo lavoro la funzione di smontare meccanismi occultati dal sistema (spesso celati proprio sotto le trame teatrali ben congegnate). Ancora più chiaro è un intervento sulla rivista “Rendiconti”, 26-27, gennaio 1974, sotto il titolo Un circo e quattro gladiatori:

Questo teatro fatto o da farsi racchiude e raccoglie anche una parte di gioco (inevitabile), cioè di fantasia e di abbandono. […] Questo teatro fatto si pone come un atto collettivo di conoscenza delle cose e come una spinta incidente sulla realtà. Questo teatro elabora una lingua, vale a dire che il linguaggio lo sperimenta lo verifica lo seleziona durante l’azione; inoltre si rincantuccia in ogni luogo, non soffre di limitazioni o di altri pesi che non siano la propria sofferenza e la voglia di soffrirla fino in fondo per conoscerla una volta per tutte, condannarla, superarla.

Teatro, quindi, come atto collettivo di conoscenza – fuori da vecchie regole di palcoscenico. Teatro come ricerca linguistica e politica, per una nuova polis. Come si legge anche in Lode della scrittura. Dieci tesi per un teatro organico, uno scritto di quegli anni di Giuliano Scabia, pubblicato in Teatro nello spazio degli scontri (Roma, 1973):

[…]

3. La scrittura di un testo è innanzitutto un atto di ricerca radicale e organica. Una ricerca spinta fino alle estreme capacità di tensione del linguaggio e delle visioni del mondo, dentro le strutture del proprio tempo.

[…]

Come lo stesso Scabia testimonierà attraverso gli “schemi vuoti”, ipotesi di azioni teatrali da riempire in relazione alla comunità in cui si svolge l’intervento, o con opere-test come Interventi alla prova de L’isola purpurea di Michail Bulgakov, opera che affonda lo stiletto nelle ideologie, nelle timidezze, nelle contraddizioni delle sinistre in un momento in cui sembrava che l’arte, il teatro, dovessero contribuire a smuovere la nascita di un mondo nuovo. Anche il testo dello scrittore padovano e lo spettacolo firmato da Raffaele Maiello furono attaccati dalla critica e rimossi dal cartellone dalla direzione del Piccolo Teatro, che pure lo aveva messo in programma nella stessa stagione 1968-1969 del Crack. Era una stagione pensata dal solo Paolo Grassi, dopo la fuoriuscita di Strehler dal teatro pubblico milanese, e l’occhio, anche con altri titoli, era rivolto a quello che stava avvenendo nella società.

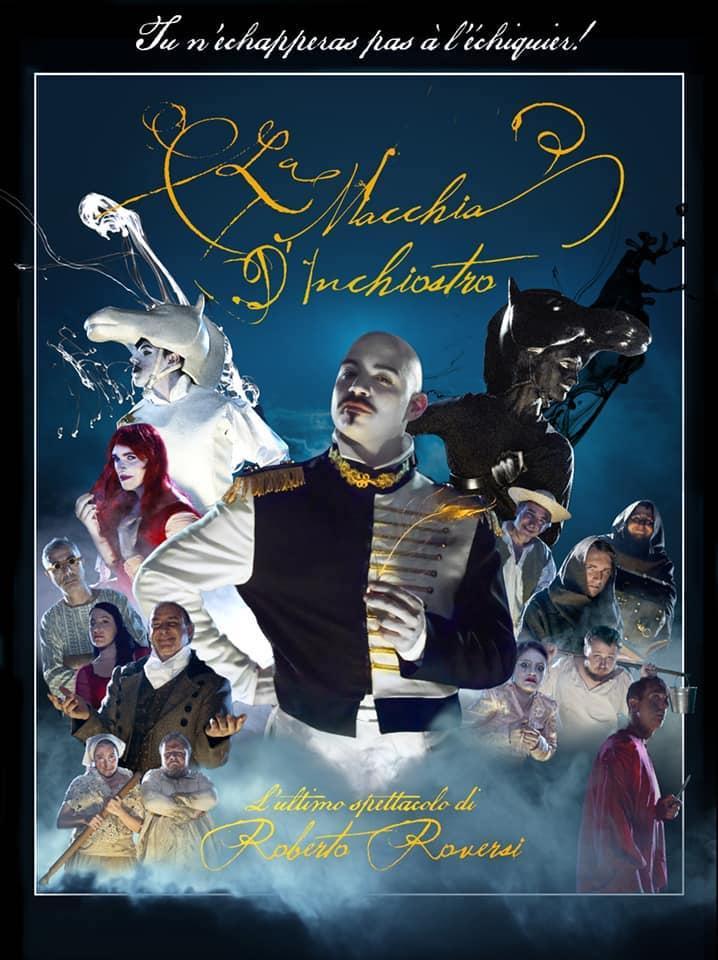

La macchia d’inchiostro, la locandina.

Nella produzione teatrale di Roversi seguono i due testi del 1970 e del 1976, entrambi con protagonisti francesi, Denis Diderot in La macchina da guerra più formidabile, e l’erudito e militare Paul-Louis Courier, vissuto poco dopo, ai tempi di Napoleone, in La macchia d’inchiostro. In entrambe, temi, idee, motivi, atti, sfide molteplici vengono condensati nello spazio-tempo sintetico e emblematico del teatro. Nella prima pièce si tratta degli effetti rivoluzionari sui tempi coevi e su quelli futuri dell’opera dell’Encyclopédie, e le conseguenti repressioni.

Nella seconda sono narrate le vicende di un picaro intellettuale, l’avventuriero della conoscenza Paul-Louis Courier, presentato solo come P.L., filologo classico e fuggitivo dal servizio presso l’esercito napoleonico a caccia di manoscritti antichi inediti, fino alla diserzione dalla vita, al rinchiudersi in una biblioteca e a trascurare la giovane focosa moglie, che per rabbia e vendetta lo denuncerà ai poteri militari, facendolo catturare e uccidere. Qui la vicenda del vero Courier – su cui Roversi scambiava lettere con un altro appassionato dei lumi intellettuali di Francia, Leonardo Sciascia – è condensata, sintetizzata, teatralizzata in un testo vorticoso, ellittico, con cavalli parlanti, guerre, viaggi, libri, tanti libri, le passioni di Roversi, che alla dominazione napoleonica in Italia e alle ribellioni dei briganti in Calabria aveva dedicato negli anni cinquanta il primo romanzo, Caccia all’uomo, ripubblicato da Pendragon nel 2011,.

Un prologo apparentemente bizzarro, che il testo vuole detto da due cavalli a passo da esemplari ammaestrati di circo, presenta un mondo ridotto a discarica dei consumi, gli stadi pieni di merce invenduta, esorbitante, con atmosfere che ricordano testi del Futuro dell’automobile, scritti per Dalla in quegli stessi anni, specialmente Il motore del Duemila, bello, trasparente, calibrato, pulito – quando delle macchine conosceremo tutto e del ragazzo del Duemila ancora niente – e la discarica apocalittica di Due ragazzi, le loro chiacchiere e parole d’amore mentre dall’alto “piove neve verde” in un campo di auto in demolizione.

Il testo teatrale, con le sue scene incalzanti e surreali, ha un andamento veloce, burlesco a tratti e vede al suo centro la macchia d’inchiostro che P.L. fa cadere, forse volontariamente, forse no, su una parte ancora sconosciuta alla comunità degli studiosi di un manoscritto arcadico di Longo Sofista, dopo averlo ricopiato. Tutto intorno si sente incombere la tragedia, con la guerra che infuria, sempre, lontana ma presente, con i contadini resi avidi dalla fame... E il protagonista continuamente fugge in cerca di vita o di quella esistenza sublimata (più vera?) che offrono le idee, i libri.

La macchia d’inchiostro, ph. Carolina Negroni.

Lo spettacolo, diretto dal giovane attore Luca Malini, che ha formato in circa sei mesi la compagnia, finanziata da Pendragon e da Officina Roversi, un progetto del Comune di Pieve di Cento (BO), ha come primattore nella parte di P.L. (non Courier, una sua ombra teatrale) Luca Mauli, con un cammeo di Caterina Roversi, nipote del poeta, nella parte della moglie sciroccata del nobile che accoglie P.L. e gli dà in sposa la figlia (gli altri interpreti sono lo stesso Malini, Piero Ferrari, Roberto Romagnoli, Alessandro Roda, Antonio Miliani, Biagio Caruso, Laura Girotti, Enrico Ferratini). L’allestimento è discontinuo e non va oltre risultati poco più che amatoriali. Le voci spesso non arrivano agli spettatori o sono solo un vocio o rombo confuso. Molte belle idee sono accennate e non sviluppate. Per esempio, quella di coprire una parte del palco con una scacchiera e fare dei due cavalli parlanti, quello guerresco e quello contadino, spesso indulgente a un grammelot dialettale, il pezzo bianco e quello nero del gioco degli scacchi. Il caos, la paura dei frati fiorentini davanti ai francesi miscredenti, quando il solo P.L. è creduto un intero drappello giacobino, diventano solo confusione. Nel finale la torre di libri in cui si chiude P.L., nelle interessanti scene dal tratto fumettistico, colorato, di Peter Filippetti, poteva essere più debordante, invasiva, dominate. Il protagonista, per lo più incisivo, non sempre è accompagnato dal resto della compagnia.

La macchia d’inchiostro, ph. Carolina Negroni.

Ma lo spettacolo ha il merito di rimettere in circolo un testo efficace più degli altri precedenti, sempre gravato, forse, da un eccesso di progettualità e condensazione, come lascia intendere anche l’imponenza dell’apparato di note di Picchi. In quegli stessi anni Roversi iniziò a lavorare a Enzo re, l’ultimo lavoro teatrale compiuto. Quel nuovo impegno, che sarebbe stato lungo, segnava un cambio di passo, di stile, di tempi, in attesa di lasciare le scene per territori forse a lui più consoni. Una citazione di Arnaldo Picchi, nel finale del commento alla Macchina da guerra più formidabile, bene segnalava il passaggio tra un fare in cui per il poeta il teatro è quasi regesto e sonda dei tempi, delle loro effettualità e delle loro possibilità, e un’altra in cui mette in atto il tentativo di ascolto delle cose, spogliate, cercate nelle loro risonanze più profonde (p. 172):

Nella Macchina da guerra entrano molte voci – di attori e di commentatori – è un molti; intrinsecamente analogo al molti chiamati dall’Enciclopedia. Intervengono molte voci: ma, soprattutto importante, è l’umiltà (la tranquilla sicurezza di sé) del collaboratore più remoto, rimasto solo nella più lontana provincia. Nell’Enzo re ho avuto modo di vedere Roversi ricorrere a un vocabolario spogliato e ridotto a pochissimi termini. C’è una gioia intima nel vederlo lavorare a semplificare il testo, a renderlo morbido, e poco. Tutto sta nella congiunzione di due o tre parole, di due o tre frammenti contrapposti. Se si ascolta, con attenzione, si sentono le risonanze propagarsi a grande distanza, e tornare piene di forza; come grandi onde, e piccole barchette di uomini. Poco. Due o tre tocchi.

La macchia d’inchiostro, ph. Carolina Negroni.

Ripubblico, in coda all’articolo, con pochissime modifiche editoriali, un’intervista a Roversi da me fatta per il “Corriere di Bologna” e pubblicata il 27 gennaio 2011, per la presentazione pubblica della ristampa di Caccia all’uomo.

Uomini e donne in ostaggio della violenza dei briganti e dell’esercito, tra monti e marine, in Calabria all’epoca della dominazione napoleonica. Con squarci lirici – di sogni, aspirazioni, abbandoni all’ora del giorno, al paesaggio – che fanno intuire il rovente desiderio di vite differenti. È un tesoro recuperato dall’oblio la prima prova narrativa di Roberto Roversi, pubblicata dalla sua Libreria Antiquaria Palmaverde nel 1952 come Ai tempi di re Gioacchino, ristampata nella Medusa Mondadori nel 1959 come Caccia all’uomo e riportata oggi in vita con quel titolo dall’editore Pendragon. […] Sentiamo dalla voce del suo schivo, amato autore ottantottenne come nacque questo «novellino di boschi e schioppi».

Roversi, è ancora attuale il suo romanzo?

«Credo di sì, perché protagonista principale è la violenza, un’opposizione scomposta, non sempre supportata da una presa di coscienza precisa, a un’occupazione straniera. E protagonista è anche l’Italia Meridionale, sempre dimenticata dalla storiografia ufficiale. Racconta vicende allucinanti, nuove, drammatiche».

Quando lo scrisse pensava alla Resistenza, alla quale aveva partecipato?

«Sì. Era un modo di trasferire in altre direzioni la vicenda da poco passata, la ribellione contro una forza militare nemica che aveva unito diversi strati della popolazione in una mescolanza di interessi. La Resistenza era stata la continuazione di una storia precedente mai conclusa, sempre dimenticata».

Si riconosce nella definizione di «poeta civile»?

«Poeta poi! Posso accogliere l’etichetta civile perché mi sono interessato più delle cose accadute che di quelle che proliferavano nel mio petto».

Lei ha molto amato il teatro. Come mai le sue pièce non hanno avuto fortuna?

«Unterdenlinden e Il crack furono rappresentati al Piccolo Teatro di Milano negli anni ‘60. I tumulti seguiti a Il crack, un testo marcusiano, legato ideologicamente a vicende di repressione del tempo, mi fecero allontanare dalla rappresentazione. Il regista Aldo Trionfo l’aveva ambientato tra gli antichi romani! Continuai a scrivere, senza più cercare di far mettere in scena».

Colpa quindi dei registi?

«Forse colpa degli scrittori stessi. È come per le canzoni: non bastano le parole, ci vogliono la musica, i cantanti… Ero un giovane autore che pensava di rifare il mondo».

Con la canzone andò meglio…

«Lucio Dalla ha messo in musica cose che altri avrebbero gettato dalla finestra, tipo La borsa valori. Diceva che i miei testi di Anidride solforosa e di Automobili gli suggerivano possibilità suggestive. Avevamo pensato di raccontare la storia d’Itala attraverso l’automobile, Nuvolari, la Fiat, la bitumazione delle polverose strade napoleoniche, ma il disegno s’interruppe. Era un corrispettivo del “progresso” di quegli anni».

E oggi, come vede l’Italia?

«Come scrivo nel titolo di una recente raccolta poetica, sta “sepolta sotto la neve”. Può morire per mancanza d’aria. È un momento grigio. Manca la vitalità del contrasto, della nota anche acerba ma promuovente. L’opposizione è armata come colomba stanca del volo sulla spalla dell’antiberlusconismo. Intanto lui resta al governo. Non rimane che attendere che si aprano buchi neri, da riempire di luce, di vitalità».

Cosa pensa dei giovani?

«Noi vivevamo sotto le bombe. Mancava la previsione. La ricostruzione sembrò aver attenuato i problemi concreti. Ma tanti non si inserivano. I vecchi continuavano a ordinare le guerre e i giovani a partire. Oggi il potere ufficiale è scarsamente identificabile. Ha bisogno di essere codificato».

Ha nostalgia della sua libreria Palmaverde?

«Tanta. Con mia moglie diciamo spesso: il mese prossimo riapriamo. Abbiamo vissuto per decenni in mezzo a quell’odore. I libri parlano, cantano, profumano. Vederli in mucchi pronti a essere collocati è una visione idilliaca».

Come è Bologna, oggi?

«Negli anni ’50 e ’60 era inimitabile, vitale. Venivano dall’estero a esaminarla come corpo fresco, operativo. Ora è come passare in una camera mortuaria. Si è uniformata alle altre città. Si lascia vivere, polverosa, grigia. Non ha voglia di reinventarsi ogni giorno. Quando la sinistra ha perso il potere telefonavano da tutta Italia, piangendo, anche senza essere comunisti».

Ma lei, così impegnato, lo è stato comunista?

«Mai. Condivido le osservazioni di Marx sull’economia e sul futuro. Certi semplici lemmi marxiani fanno ancora riflettere. Per esempio quello che dice che la ricchezza degli uni è causa della povertà degli altri. La vera politica richiede anche semplificazioni ricevibili dal maggior numero di persone. In questo Berlusconi è maestro».