Parliamo d’altro / Diplomazia animale

Chi è il diplomatico? cosa fa? che ne è di questa figura apparentemente demodé, polverosa, emblema un po’ vintage del tempo che fu? L’arte della diplomazia è quella del mediare, barcamenandosi con le mezze verità, proponendo brandelli di menzogna ma soprattutto abbassando i toni, smorzando le asperità, i risentimenti, le ostinazioni delle differenti parti in causa. Obiettivo del bravo diplomatico è quello di evitare i conflitti, negoziando, patteggiando, proponendo soluzioni tanto parziali quanto efficaci là dove gli altri vedono soltanto vicoli ciechi, destini ineluttabili. Per farlo, costui deve conoscere molte lingue e saper transitare con estrema disinvoltura dall’una all’altra, traducendo all’impazzata non solo parole e grammatiche, fonetiche e sintassi, ma anche assetti culturali, sistemi di valori, ideologie e affetti. Talleyrand portò con sé, al Congresso di Vienna, il grande pasticcere Antoine Carême, che preparò gustosissimi manicaretti per gli ambasciatori di tutta Europa, rabbonendone gli animi verso la Francia perdente. Così come Cavour, per assicurarsene l’alleanza contro l’Austria, mandò alcune simpatiche signore piemontesi a far visita a Napoleone III.

Del resto, si può essere diplomatici anche al di là di questioni belliche e raffinate politiche estere. In ogni consesso sociale, in fondo, un po’ di diplomazia occorre sempre. Sperabilmente. Anche nei luoghi meno prevedibili. La celebre epistemologa Isabelle Stengers ha detto una volta, per esempio, che il vero scienziato deve innanzitutto essere un diplomatico: il suo lavoro non è tanto conoscere il mondo ma mediare fra nuove ipotesi da discutere e vecchie tesi già attestate. In tal modo, mediando fra forme di sapere e loro stabilizzazioni, riesce a far affiorare, nel passaggio traduttivo, nuove sostanze e nuove qualità delle cose. Lo scienziato, come il diplomatico, non fa emergere ciò che è nascosto nella realtà ma traduce fra forme di discorso, ipotizzando nuove forme di funzionamento del mondo che sta costruendo in opposizione a un mondo già dato dalla scienza precedente.

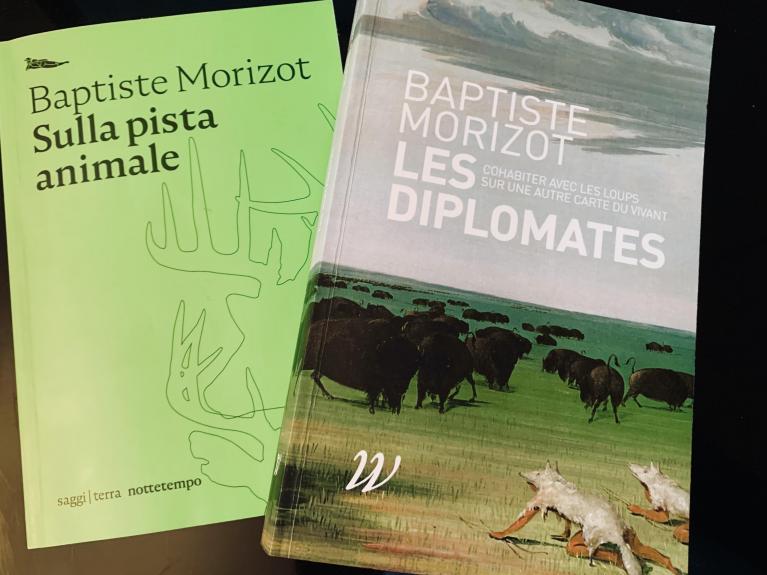

Qualcosa del genere ha sostenuto, in tutt’altro campo, il giovane filosofo francese Baptiste Morizot in uno straordinario libro dedicato al ritorno in massa del lupo nelle montagne francesi, intitolato appunto Les Diplomates (uscito nel 2016 per le edizioni Wildproject e mai tradotto in italiano). Preoccupate di una sua probabile estinzione, le autorità da qualche tempo hanno salvaguardato il lupo dichiarandolo specie protetta. Così, quest’animale ha iniziato a riprodursi tenacemente e, poco a poco, ha ripopolato il Massiccio centrale, le Alpi e quant’altro. Tornando a essere quella bestia temibile che era, a discapito delle greggi e degli stessi pastori. (Non molto diversa la situazione nei nostri Appennini).

Cosa fare in una situazione come questa? Riprendere a sparagli contro? rinchiuderlo in apposite riserve? sacrificare le pecore? Urge una mediazione diplomatica, sostiene Morizot, una filosofia “lupista” (il termine è suo) che sappia considerare le ragioni di tutti, scontentando forse le varie parti in causa ma provando a scrivere, nella coabitazione col lupo, un’altra carta costituzionale del vivente, un nuovo mondo comune dove anche gli animali abbiano il loro ruolo, i loro diritti e doveri. Dietro il lupismo si celano insomma fondamentali questioni al tempo stesso metafisiche e politiche, etiche e ecologiche, etologiche e territoriali. Abbiamo estremo bisogno, oggi, di diplomatici capaci che sappiano trovare soluzioni ad hoc, mediando volta per volta fra pastori e lupi, cacciatori e cinghiali, allevatori e predatori, orsi e custodi di parchi naturali etc. Vale la pena di leggere, a questo proposito, le tante opere di Vinciane Despret, fra cui, nella nostra lingua, un ottimo libro intitolato Quando il lupo vivrà con l’agnello uscito diversi anni fa per Elèuthera.

Il problema, si capisce, non è esclusivamente filosofico, ma coinvolge le nostre vite quotidiane, i nostri sistemi di senso, i nostri convincimenti più attestati. Per questo Baptiste Morizot ha scritto un altro bel volume, questa volta tradotto in italiano da Nottetempo con il titolo Sulla pista animale (pp. 259, € 19), dove riprende gli stessi temi a partire da una differente forma di scrittura: non più il saggio filosofico ma il diario di viaggio, la serie di taccuini riempiti durante varie esplorazioni in giro per il mondo per praticare quell’arte particolare che è il tracciamento (pistage), e cioè la capacità di riconoscere e di seguire le orme animali là dove non ci sono né sentieri né mappe.

Per chi si fosse messo in contatto soltanto adesso, va detto che la problematica non è nuova. Risale quanto meno a testi ormai classici come Politiche della natura di Bruno Latour, Oltre natura e cultura di Philippe Descola, Metafisiche cannibali di Eduardo Viveiros de Castro, Making di Tim Ingold. Per non citare che i capisaldi di una prospettiva teorica (ancora poco praticata in Italia) secondo la quale l’idea di Natura come alterità oggettiva e silente rispetto alla Cultura umana e sociale non ha ragione di esistere. Come ricorda lo stesso Morizot nella prima pagina della Pista animale, una tale concezione della natura è “un feticcio di questa nostra civiltà che ha un rapporto problematico, conflittuale e distruttivo con il mondo vivente che chiama ‘natura’ […], il segno indelebile di una civiltà condannata a sfruttare massicciamente i territori viventi come materia inerte e a santuarizzare dei piccoli spazi dedicati allo svago, all’attività sportiva o alla rigenerazione spirituale”. Così, secondo quella ideologia occidentale moderna che è tuttora la nostra, l’animale, non essendo più uno strumento di lavoro esplicitamente assoggettato all’uomo, è ora un grazioso pet da compagnia, ora una pericolosa fiera da cui fuggire, ora un essere esotico per documentari televisivi di larga diffusione. Nessuna relazione si può instaurare con esso se non a partire dal presupposto tacito che lo considera un’alterità assoluta rispetto a noi. Nessuna socialità condivisa, nessun mondo comune, nessuna reciprocità.

L’arte del tracciamento praticata da Morizot prova a offrire una risposta diversa a questa situazione – entro quella che, con alcuni amici, abbiamo recentemente provato a chiamare La sfera umanimale (Meltemi, pp. 275, € 20). Interpretare i segni che l’animale lascia dietro di sé – impronte, escrementi, rami spezzati, sfregamenti nella roccia – comporta un radicale cambiamento di prospettiva: significa mettersi al suo posto, ipotizzare i suoi ragionamenti, i suoi bisogni, le sue fantasticherie. Non ultima la consapevolezza d’esser seguito, d’essere una possibile preda, camuffando perciò i propri percorsi sino a far credere a chi lo segue tutt’altri itinerari possibili. Capita spesso, ricorda Morizot nel raccontare le sue esperienze di tracciamento di lupi e orsi, pantere e cervi, che l’animale che stiamo seguendo sia così furbo da trovarsi a un certo punto dietro di noi, modo perfetto per lasciar perdere i segni del suo cammino nella foresta o nella steppa, nella pianura o in alta montagna. Suprema arte del depistaggio. Lo sapevano bene i cacciatori di certe tribù cosiddette primitive che, temendo di divenire preda delle loro prede, durante le esplorazioni nella giungla indossavano una maschera sulla nuca, dando a credere all’animale d’essere guardato mentre con buona probabilità stava dietro di loro.

Ma il tracciamento di Morizot non ha scopi venatori: se lo fosse, significherebbe reiterare l’ideologia dalla quale intende fuoriuscire, che considera l’animale, appunto, una preda oppure un predatore. L’obiettivo del filosofo-tracciatore è tutt’altro: è cioè quello di porsi – sarà già chiaro – come un diplomatico che media fra l’umano e il non umano alla ricerca di una nuova, comune forma di esistenza: entrambi viventi, entrambi terrestri, entrambi desiderosi di una possibile intesa, di un aggiustamento reciproco, pur rimanendo nella rispettiva sfera di pertinenza ecologica. “Bisogna sperare – scrive Morizot – che un diplomatico andato a inforestarsi presso gli altri esseri viventi ritorni trasformato, tranquillamente inselvatichito, lontano dalla ferocia fantasmatica attribuita agli Altri. Che colui che si lascia inforestare dagli altri esseri viventi ritorni leggermente modificato dal suo viaggio da licantropo: un mezzosangue, a cavallo tra due mondi. Né svilito né purificato, semplicemente altro e un minimo capace di viaggiare tra i mondi, e di farli comunicare, per lavorare alla realizzazione di un mondo comune”.

Laddove è chiaro che per “inforestarsi” (espressione che sostituisce programmaticamente l’“immersione nella natura”) non è necessaria letteralmente una foresta, quanto semmai un nuovo modo di essere e di pensare, e dunque “un altro rapporto con il mondo vivente, che diventa al tempo stesso più avventuroso e più accogliente: avventuroso perché accadono tantissime cose, tutto è in rapporto con tutto, tutto è più ricco di stranezze, ogni relazione merita di essere esplorata, anche quella nell’angolo più nascosto del giardino; e più ospitale perché non si tratta più di una natura muta e inerte in un cosmo senza senso, ma di esseri viventi come noi, guidati da logiche vitali riconoscibili ma sempre enigmatiche, in cui resta comunque una parte di mistero che non è esauribile dall’indagine”.

Ecco le astuzie dell’intelligenza diplomatica, insieme strategica e affettiva. Ed ecco il ritorno al tempo del mito, quello in cui, come sostenevano gli amerindi, l’uomo e l’animale non erano ancora distinti. Nello sguardo della pantera asiatica, quando comprenderà di non esser braccata ma soltanto scoperta, ci sarà forse la medesima richiesta di socialità espansa, di mutuo soccorso. Di una rinnovata sfera umanimale.