La strangera e la montagna

Quasi tutte le cime portano nomi maschili, ma le montagne sono femmine, “Occupano come immense donne / la sera: / sul petto raccolte le mani di pietra / fissan sbocchi di strade, tacendo / l’infinita speranza di un ritorno”, recitano i versi di Antonia Pozzi.

Così pensa Beatrice, la protagonista di La strangera, di Marta Aidala (Guanda editore, 2024), quando decide di lasciare la città e andare a vivere in montagna e sceglie il rifugio della Becca, l’unica cima che porta un nome di donna.

E dentro un limpido percorso di formazione che segue il ritmo della montagna, con il movimento della salita, della discesa e il tempo fermo della costrizione, dell’attesa e della conciliazione, la condizione di donna, oltre a quella di forestiera e cittadina, per Bea diventerà zavorra, ostacolo, stigma da cui emanciparsi, prima di evolvere, attraverso relazioni, conquiste e rinunce, nella comprensione di qualcosa di sé, del proprio desiderio e del proprio destino.

In città Beatrice si sente oppressa da un’insoddisfazione che graffia e da una rabbia che la consuma: “a volte con la rabbia ci nasci dentro, e non lo sai nemmeno perché sei così arrabbiato”, era “una rabbia senza colpevoli e senza carnefici, che non aveva bersagli contro cui scagliarsi e si riversava addosso a chiunque”.

Così decide di lasciare il cielo pesante e spezzettato di Torino per cercare aria, luce e libertà su quelle montagne che la circondano come una quinta, confidando in quella maestosa apparente immobilità per ammansire la rabbia che la abita e si muove senza direzione, in scoppi ed eruzioni che le fanno terra bruciata intorno.

La montagna sembra la sola a riuscire a domarla: “incanalava la mia furia tra i valichi e le vette, – pensa Beatrice – nelle tane degli animali, nelle anse del fiume, tra gli aghi degli alberi, in quel cielo che era una bocca immensa e se la ingoiava tutta anche se non glielo avevo mai chiesto”.

Il primo incontro passa per la parete di roccia, nel corpo a corpo con la montagna, con il suo fianco più duro e scosceso: “la montagna mi stregò con incantesimi d'aria leggera, odore terroso delle rocce umide e di resina delle conifere, fischi delle marmotte e refoli di vento, il ronzare insistente dei tafani e i ragazzi che salivano su mura di roccia”.

Arrampicare diventa per Bea quasi un’ossessione, la conquista di ogni cima, la foto di rito aggrappati alla croce decorata dai segni di altri passaggi, giusto il tempo di abbracciare con lo sguardo l’orizzonte che si spalanca, l’aria rarefatta che sembra diluire anche i pensieri, per poi scendere in fretta e programmare nuove ascensioni.

Durante una serata in rifugio, dopo un forte temporale e in attesa della scalata la mattina seguente, Beatrice passeggia incantata dalla montagna bagnata e si ferma sulle rive di un laghetto dagli argini frastagliati, dove un uomo è seduto nel silenzio insieme al suo cane.

Al sorgere del sole Beatrice attraversa gole e nevai rosati, alla ricerca della purezza della visuale che si apre sulle cime, lontano dalla città e dall’inquinamento delle idee, ma raggiunta la vetta, ancora una volta, non trova nulla. Così ripensa alla calma di quel lago e di quell’uomo con il cane, alle vette imbiancate capovolte sul pelo dell’acqua e alle stelle che si disvelavano piano e si accorge di non voler più salire o scendere, ma restare, camminare.

“Il senso di vicinanza alla montagna era sempre stato accompagnato da quello di lontananza dalla città. Le inquietudini ti abbandonano, si incastrano nel paesaggio che scorre. Al ritorno sono lì ad aspettarti e mentre ripercorri la stessa strada all'inverso ciò che hai lasciato si riappropria dei tuoi pensieri” pensa Beatrice, “per prolungare quella serenità all'epoca credevo che l'unica soluzione fosse non scendere. Rimanere in alto non tornare mai”.

Decisa a non tornare alla pianura senz’aria, Beatrice cerca quindi una pacificazione poco più in alto, sotto la quota del bosco, il confine sfumato tra due montagne diverse, quella dei rami fitti, dei funghi e delle castagne e quella battuta dal vento, in cui la vegetazione retrocede, il regno delle pietraie e del silenzio.

Così si ferma al rifugio affacciato sulla valle della Becca e si arruola nella banda guidata dal Barba, unica fumna tra uomini di montagna: “Sta fumna mi appellavano ogni volta che mi lamentavo oppure li sgridavo. La lingua gli batteva tra i denti e il palato, scandendo quello che pareva un insulto e racchiudeva una debolezza incolmabile”.

Allo svantaggio di essere donna si aggiunge quello di essere strangera: “fossi nata in valle si sarebbe potuto sorvolare, ma io ero anche strangera, cittadina, un altro punto a sfavore. Secondo loro la città appiccicava addosso vezzi, sciccherie, abitudini superflue che ti rendevano inadatto a una vita più dura, alla vita di quassù”.

Le differenze e i contrasti tra la gente di città e chi abita la montagna segnano la distanza da colmare per sentirsi finalmente a casa, “la città ci rende più dolci, in montagna si direbbe deboli. Stiamo percossi da sentimenti superflui che lassù dove ogni cosa ha la sua utilità non trovano spazio”.

Il Barba sì che sembra fatto della stessa materia della montagna, “se fosse stato un albero, sarebbe germogliato noce. Di solito il noce non cresce in quota, non si trova mai in mezzo ai boschi ed è sempre solitario. Se gli si piantano accanto altri alberi muoiono in fretta perché le sue radici tendono a prendere per sé i nutrimenti della terra. Eppure, produce frutti buoni con il mallo duro sì, ma che agli scoiattoli piace tanto rubare”.

Beatrice instaura con il Barba un rapporto che prende la forma di un apprendistato, lo osserva gestire il rifugio, accogliere chi vi sosta, scrivere i suoi saggi e ispirati bollettini dalla Becca, inveire contro la costruzione di strade che squarciano i boschi, contro l’acqua che manca e la montagna che si prosciuga, contro chi la montagna non la capisce, la offende, la ferisce.

Beatrice cerca di apprendere le sue abilità da montanaro, impara i nomi degli alberi, i versi degli animali, prova ad annusare l’arrivo della neve e a cogliere i segnali della montagna, mentre poco a poco, come due animali, vincono la diffidenza e conquistano la fiducia dell’altro, un pezzo alla volta.

L’altra via per arrivare alla montagna è Elbio, margaro imponente e riservato che apre e chiude il romanzo e viene al mondo come si viene al mondo in montagna, in autunno, insieme ai vitelli. La sua forza pacata, la dolcezza ruvida, la pazienza, e quel modo che hanno lassù di sapersi accordare alle cose, alla loro musica, al loro cambiare, come le vacche, che salgono a cercare l’erba tenera dei primi soli e lasciano gli alpeggi prima che l’inverno divori il verde dei pascoli, attraggono Beatrice, agitata dal ritmo veloce e impaziente della città: “la sua tranquillità suscitava in me il desiderio di essere ignifuga come lui, e invidiavo la solidità della sua solitudine”.

Beatrice si avvicina a Elbio come si avvicina alla montagna, copre la distanza velocemente, ma poi fatica a trovare la misura, il modo per restare (“averlo accanto era un conforto che faticai ad accogliere – dice – un lato vuole cedergli, l’altro oppone resistenza”); ripone in lui la stessa fiducia che dà alla montagna (“avevo conservato la speranza che lui potesse alleviarmi da ogni peso”), ed Elbio risponde come la montagna, la accoglie nel suo paesaggio, ne rispetta il tempo e lo spazio, ma c’è in quella presenza silenziosa una richiesta muta a cui Beatrice non riesce a sottrarsi.

La montagna, come Elbio, sembra chiederle di scegliere se appartenere davvero a quel luogo e alle sue leggi e Beatrice, per quanto si impegni e ancora le domandi salvezza, fatica a figurarsi in quei tempi comandati dalla neve, dal sole, dalle bestie e dalla tradizione, a immaginarsi dentro quel destino.

Beatrice è determinata a dimostrare di essere all’altezza delle montagne che ha scelto di abitare, della vita che si è scelta, mentre a chi le ricorda le sue mancanze incolmabili era capitata per caso, vuole essere accettata dalla montagna e da chi le appartiene, “Fumna e strangera però me li portavo addosso come un marchio indelebile – pensa Bea. – Nemmeno il tempo sarebbe riuscito a lavarli via e pensai fosse colpa loro se quella notte, guardando il nero che ammontava l'altopiano, avevo avuto paura”.

Dopo un’estate piena di voci, di sentieri, di stelle, di alberi, prati e sfumature, Beatrice deve fare i conti con gli aspetti meno accoglienti della montagna: la solitudine, l’isolamento, le imposizioni del tempo e delle stagioni, la paura, l’incertezza e il pericolo, che sopravvivono anche ad alta quota.

Il rapporto con la montagna si fa più difficile e più vero, le chiede di fare i conti con contraddizioni e ferite, di accoglierle senza saperle sanare.

Beatrice impara che la montagna sa essere feroce come il vecchio lupo che cerca di superare l’inverno, distruttiva come le slavine che si staccano dalle vette e rovinano verso valle, opprimente come la neve che riempie ogni spazio e toglie le vie d’uscita.

Il confronto diretto con una montagna pericolosa e spietata è un trauma che rompe l’illusione salvifica che Beatrice aveva inseguito risalendo i suoi pendii: “avevano inquinato e smembrato la dimensione di pace che avevo plasmato con fervore. Un luogo in cui non sarebbe successo nulla di spiacevole. Dove cambiare vita e ricominciare, iniziare un nuovo passato”.

E mentre Beatrice progetta di fuggire in città per salvare quell’amore prima che si guasti per sempre, l’inverno chiude le strade, il bianco cancella la valle, scompare anche il cielo dietro i torrioni che bucano il niente, e quella bocca che ingoiava la sua rabbia adesso ha denti aguzzi che bloccano le vie d’uscita.

Inizia allora un nuovo apprendistato, dentro la vita rarefatta della montagna silenziosa Beatrice è costretta a guardarsi dentro, ad affrontare, nella solitudine, le voci che il vento di montagna pareva aver ammansito e che nel silenzio delle coltri di neve tornavano a chiedere udienza, senza lasciarle scampo.

L’abbandono di un ideale a cui delegare la cura del proprio dolore è l’ultimo passaggio di un percorso di formazione che porterà Beatrice a fare spazio dentro di sé, per accogliere la sua rabbia, il rimpianto di ciò che non è riuscita a essere e tutte le contraddizioni e le verità che non riesce a riconciliare; a capire che se davvero esistesse quella purezza integra e perfetta che cercava salendo verso il cielo, avrebbe la forma delle pietraie, delle vette spazzate dal vento dove non sopravvive nulla.

Non resta allora che ricostruire paesaggio nuovo da abitare, scegliere di scendere, di risalire e finalmente di restare, mentre le montagne cambiano musica e colore, ma ripetono la loro meraviglia ogni volta uguale, nell’esplosione della nuova vita, nello scampanio della transumanza dentro paesi addormentati, aprono e chiudono la storia e restano a guardare.

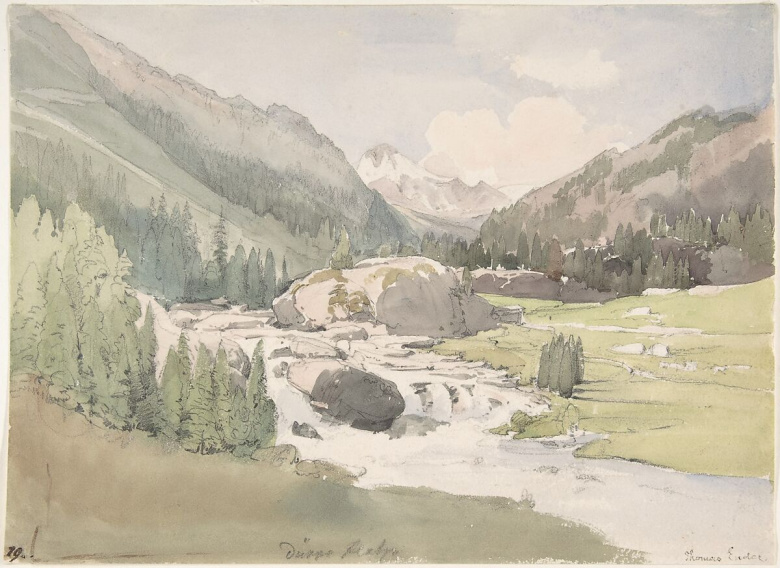

In copertina, Agia Paraskevi, Epirus, Greece, Edward Lear.