Verso Katmandu / Alla ricerca dello sballo perfetto

È l’estate del 1962. A Londra, John, Paul, George e Ringo – al momento quattro illustri sconosciuti – sono rinchiusi, da giorni, negli studi di Abbey Road per incidere il singolo Love Me Do. Il fatto è che la sonorità della batteria non convince il produttore George Martin che farà ripetere l’incisione più e più volte. Prima con Pete Best, mandato a casa dopo quattro giorni di prove, poi con Ringo. Ma ancora non ci siamo. Tenta con un altro percussionista, Andy White, e sposta Ringo al tamburello. Martin continua a non essere soddisfatto, ma preso per stanchezza, finirà per usare la versione della batteria di Ringo. Il 45 giri uscirà il 5 ottobre di quell’anno, infilato in una triste copertina sleeve, quelle di carta scadente con il buco al centro, identificato dal solo nome dell’etichetta discografica, in questo caso la Parlophone.

Malgrado il disprezzo dell’establishment socio-musicale, il disco, e soprattutto il successivo singolo Please Please Me, uscito a ruota, sarà l’insospettato fischio d’inizio di una rivoluzione di costume, incontrollabile e inarrestabile, che vedrà la generazione dei Baby Boomer – accompagnati dall’avventurosa colonna sonora dei quattro ragazzi di Liverpool – coltivare desideri sempre più trasgressivi.

A esserne travolto, come molti, sarà un ignaro ragioniere francese, tal Charles Duchaussois che, mentre i Beatles incidevano il loro primo disco, sta dando gli esami per la patente di guida a Parigi, sui Boulevards des Maréchaux. Tutto fila liscio fin quando, al termine della prova pratica, superata degnamente, l’esaminatore si accorge di essersi lasciato sfuggire un sostanziale dettaglio: il candidato è orbo, e straccia il foglio rosa. Addio patente.

Duchaussois aveva perso l’occhio sinistro a quattro mesi, a causa di una scheggia di granata quando, una mattina del giugno 1940, gli Stukas tedeschi bombardarono la stazione di smistamento di Busigny, vicino a Cambrai, a nord della capitale, dove Charles era sfollato nella fattoria dei nonni. «Per me la strada della droga ha avuto inizio con quella scheggia di granata nell’occhio», scriverà trent’anni più tardi, con meticoloso ragionieristico scrupolo, nel libro di memorie Flash, il grande viaggio (che l’editore Nutrimenti manda in libreria per la traduzione di Paolo Bellomo), best-seller fin dal momento della sua apparizione in Francia nel 1971, per i tipi della storica Librairie Arthème Fayard, quella che, negli anni trenta, pubblicava i primi romanzi di Georges Simenon. Flash divenne (e lo è tuttora) il livre de chevet di una progenie di romantici sognatori in cerca di paradisi artificiali, di coloro che anelavano vivere una malinconica stagione all’inferno, sballandosi, magari “without knowing why”, senza sapere perché, come cantavano i Technohead (nel singolo I Wanna Be a Hippy, 1995).

Verso la Sublime Porta

Favorisca patente, libretto e assicurazione. È la richiesta di routine della pattuglia della polizia stradale che ferma Charles Duchaussois a bordo di una fiammante Citroën ID 19 (lo “squalo”) che si era regalata non prevedendo l’esito catastrofico dell’esame di guida. «Mi arrangio, sistemo la cosa. Continuo a guidare, ma le scocciature ricominciano». Il fatto è che Charles ci prende gusto a sfidare i flic. «Inizia a piacermi davvero tanto non essere in regola. In sostanza è solo un’altra maniera di essere orbo».

Poi gli avvenimenti accelerano: quella mancata patente sembra avergli scatenato una voglia di vita spericolata, esagerata, “come quelle dei film”. «Prendo l’abitudine di ospitare dei complici di bagordi in casa che diventa il centro di una festa perenne. Accumulo debiti e stringo cattive amicizie». Prima della fine di quel 1962 l’auto gli viene definitivamente sequestrata. Annota: «Il lunedì dopo non vado in ufficio. Con cinquecento franchi in tasca, jeans, maglione a collo alto e giubbotto, uno zaino sulle spalle, occhiali da sole sul naso, prendo la metro fino a Porte d’Orléans e parto in autostop verso Marsiglia. L’avventura ha inizio».

A questo punto, se fossimo in un film, la colonna sonora si sarebbe alzata di tono e la cinepresa, guidata da un drone, avrebbe abbracciato la baia di Istanbul al tramonto, accarezzato i minareti di Hagia Sophia e della Moschea blu, avrebbe puntato l’obiettivo sul vecchio ponte di Galata, scivolando poi verso la Sublime Porta, il Palazzo di Topkapi. In una progressiva dissolvenza incrociata, la scena si sarebbe spostata a Sultanahmet, il quartiere della città vecchia che, all’alba degli anni sessanta, era diventato il luogo di raduno e smistamento di una nuova confraternita sociale, gli hippie (un guazzabuglio di edonisti, pacifisti, tossicodipendenti, astemi, ingenui, mistici, opportunisti, pellegrini, turisti e semplici curiosi) che si stava riversando a Istanbul, la “porta della percezione” e accesso al sentiero che li avrebbe condotti – overland, via terra, con i più disparati mezzi di fortuna – verso i sospirati paradisi artificiali d’Oriente: Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal e la sua mecca, Katmandu. I paradisi di cui aveva scritto Thomas de Quincey intorno al 1810. Le “delizie turche”, come le chiamava genericamente il Guardian quando, nel 1968, i Beatles, al top della loro fama musicale, erano partiti alla volta di Rishikesh, nel nord dell’India, per seguire i corsi di meditazione trascendentale nell’ashram di Maharishi Mahesh Yogi, accompagnati da un seguito di mogli, fidanzate, groupie, personaggi del jet set e cineoperatori. Grazie a quella gita, il numero di hippie, o aspiranti tali, aumentò esponenzialmente in tutto il mondo, Unione Sovietica compresa.

Il primo cilum di hashish

Charles, rispetto all’ondata della prima ora, arriva tardi al capolinea dell’Hippie Trail (sbarca a Istanbul, in fuga dal Libano, nel 1969), e ci tiene molto a precisare di non avere granché a che fare con quell’allegra brigata, di detestare persino il loro modo di atteggiarsi: «Erano vestiti in modo stravagante, capelli lunghi, collane, camicie indiane, piedi nudi. Tutti giovani, tutti sporchi, tutti uguali. Io con i miei stivali, i miei pantaloni e il mio collo alto nero stono nettamente. Ma nessuno sembra considerarmi come un intruso». Degli hippie finirà, però, per condividere il cammino accidentato verso una dipendenza dalle droghe sempre più profonda, estrema e sorda. Fino al penultimo respiro, a un passo dal Grande Buio.

Tre erano i punti di ritrovo degli hippie a Istanbul: il caffé gestito da Sitki Yener (oggi un negozio di pellame), la pasticceria Lâle Pastanesi (conosciuta come il “Pudding Shop”, sulla cui bacheca, chi partiva, chi arrivava, lasciava messaggi di ogni tipo) e l’hotel Gülhane dove Charles si farà il suo primo cilum di hashish, che gli aprirà la prima delle porte verso l’abisso.

A dire la verità, il Nostro si ritrova nella comitiva hippie suo malgrado. I suoi interessi, fino ad allora, avevano spaziato verso altri obiettivi: assegni rubati, truffe, svaligiamenti in ville, traffico di carte d’identità e di oro; un apprendistato che gli era valso due anni di prigione. Uscito, decide di cambiare aria: aveva pestato i piedi a troppa gente del milieu. Parte dapprima per il Libano dove si mette a trafficare in armi e, neanche dirlo, di lì a poco, si caccia in guai talmente seri che si vede costretto a svignarsela di nuovo.

«Inizio gennaio 1969, arrivo a Istanbul. Perché Istanbul? Perché è una città in cui tutto può succedere, è la città di traffici di ogni sorta. Ho l’indirizzo di un hotel che mi ha dato un tizio per strada, è economico e si può incontrare gente. E ne ho incontrata di gente all’Old Gülhane. È proprio lì che è cominciata la mia discesa agli inferi». Tutti gli parlano di Katmandu. Pochi ci sono stati e tutti muoiono dalla voglia di andarci, o di tornarci. E lui non se lo fa ripetere: parte.

Hippie Trail

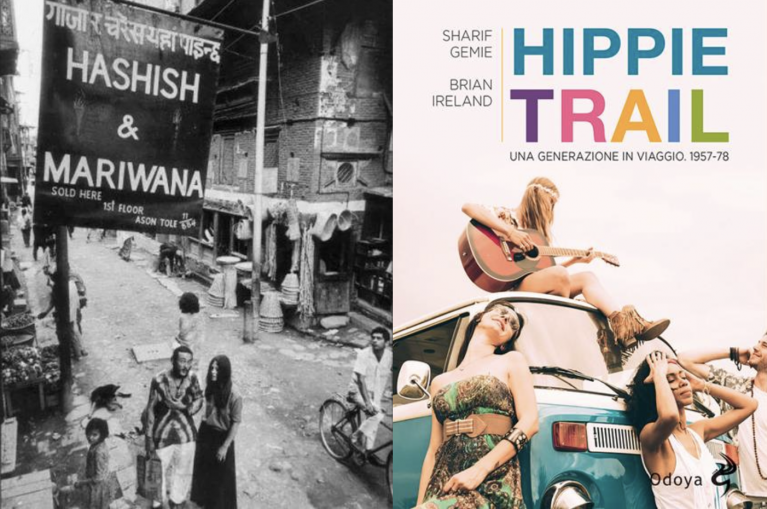

Il “sentiero hippie” non esisteva ufficialmente. «Nessuna bandiera ne segnalava il territorio; nessuna organizzazione dava indicazioni ai viaggiatori», ricordano gli storici Sharif Gemie e Brian Ireland autori di un documentatissimo saggio – Hippie Trail, sottotitolo Una generazione in viaggio. 1957-1978 (edizioni Odoya, traduzione di Serena Parisi) – che si può idealmente considerare complementare al memoir di Duchaussois (non a caso il libro si apre proprio con l’analisi della sua esperienza).

Gli autori, oltre a riportare le testimonianze dirette di chi ha vissuto quel periodo, scavano nella sua storia, nelle sue motivazioni, nelle sue diverse sfaccettature, da quelle semplicemente turistiche a quelle in odore di pellegrinaggio che, comunque, qualunque esse fossero, avevano un comune denominatore: la ricerca di paradisi artificiali. Curioso rilevare, come fanno notare Gemie e Ireland, che benché ci sia stato un interesse accademico costante per le deflagrazioni culturali e politiche degli anni sessanta, la maggior parte di questi studi non considera il sentiero hippie come parte integrante dei cambiamenti radicali di quel decennio.

Eppure, scopriremo, leggendo il racconto-diario a tinte cupe di Duchaussois, che il sentiero stesso non è uno sfondo inanimato, ma è coprotagonista attivo delle vicende. Prendi Freak Street, il cuore pulsante dell’universo hippie a Katmandu, dove squallore, bellezza, incenso, ruote della preghiera, fumo e sballo si fondono, e tutto prende vita in un apparente paradiso che sarà cantato da Cat Stevens (Yusuf) in un brano musicale del 1970 dedicato alla capitale nepalese: «Katmandu, I’ll soon be seein’ you / And your strange bewilderin’ time / Will hold me down» (K. presto ci incontreremo, e quella tua strana e sconcertante atmosfera mi terrà imprigionato a te).

Ma c’è ben poco di romantico a Katmandu. «Chi ci vive è per definizione qualcuno che le ha viste tutte, le ha fatte tutte, le ha sentite tutte», scrive Duchaussois. «La dignità umana, il rispetto, i princìpi, tutta questa roba, sono nozioni dimenticate, preistoriche». E ancora: «Quanto è facile sprofondare a Katmandu, la città in cui il problema dell’astinenza, terrore fisso, croce di tutti i drogati d’Europa, non si pone mai, perché nessuna droga, qualunque essa sia, viene mai a mancare».

Aspiranti sommelier di hashish

Com’è, dunque, scendere agli inferi? Com’è viaggiare al capolinea della droga? Com’è quando la droga entra nelle vene, spinta dallo stantuffo della siringa? Duchaussois lo racconta con la freddezza del ragioniere alle prese con una “prima nota” in cui tiene conto non solo di come e quanto “si fa”, ma anche delle entrate (grazie a piccole truffe, escamotage vari) e delle uscite (è sempre lui a pagare per la corte dei miracoli che gli sta appiccicata). Scrive: «Non solo pago per tutti, ma si è sparsa rapidamente la voce che all’hotel c’è un vero pollo da spennare. Non ho mai amato i soldi, e all’inizio mi diverte mantenere tutta quella bella gente che cena, dorme e si droga a spese mie. Ma alla fine ne ho piene le scatole. Anche perché adesso mi drogo davvero tanto». E racconta le sue esperienze con freddi dettagli “tecnici” che fanno di Flash non solo la cronaca nuda di una perdizione annunciata, ma anche un baedeker fai-da-te per aspiranti sommelier di hashish, marijuana, oppio, morfina, anfetamine, eroina, cocaina, Lsd, mescalina, benzedrina, dexerina, metedrina. «La droga è come il vino. Ha i suoi ubriaconi che vacillano al bancone, e i buongustai che sanno dilettarsi con una bella bottiglia», annota Duchaussois che spiega al lettore anche come procurarsi i soldi quando si è al verde on the road. Fra i tanti modi, ricorda che «sono molto spesso le ragazze a ricorrervi. L’hippie in generale è un tipo che ha una ragazza che si procura i soldi per lui. Quest’arte viene chiamata “paiolo”, in gergo hippie. E il paiolo può spingersi lontano». Così lontano che Duchaussois, naufragato neanche tanto dolcemente in un mare di droga («Il normale non esiste più. L’anormale lo diventa»), riuscirà ad uscirne, dopo cinquecento pagine, solo grazie a un console francese comprensivo, a amici sorprendenti che riescono a farlo rientrare a Parigi, e poi faranno di tutto per aiutarlo a disintossicarsi.

A Katmandu è dunque il tempo degli addii. «Faccio per l’ultima volta il giro della città. Compro un grosso flacone di eroina pura, 480 dosi per essere esatti, e una scorta di metedrina. Sono ancora drogato e ho paura, a Parigi, di trovarmi senza niente. A Katmandu restano decine di altri ragazzi e ragazze che non avranno la mia fortuna. La maggior parte di loro moriranno, tossici, sopraffatti dalla droga e coi sogni che gli hanno fatto cilecca. Ora devo imparare a vivere. Ce l’avrò quel coraggio?».

La narrazione di Charles si chiude con queste parole, e il racconto è ripreso, in postfazione, dall’editore che redige la cronaca delle tappe della disintossicazione del proprio autore. Un inferno forsennato. Ci vorranno mesi, ma pensare e lavorare al libro lo aiuta a concentrarsi, ad avere uno scopo. Quando viene dimesso dall'ultimo degli ospedali in cui viene ricoverato, passeggia nella foresta di Meudon, «il resto del tempo», annota il curatore «febbrilmente, senza tregua, avvia il registratore e parla davanti al microfono. Alla fine, i diciotto nastri registrati, ventisette ore di registrazione in tutto, sono sulla nostra scrivania».