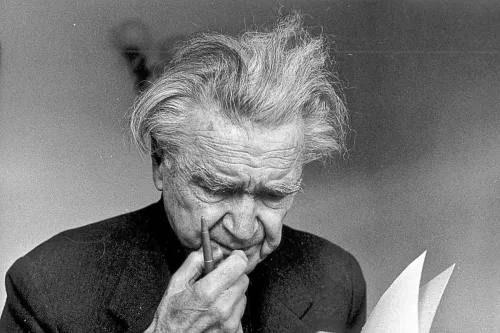

Un ritratto / Cioran: «Poiché in me tutto è ferita»

«Il fatto che la vita non abbia alcun senso è una ragione di vivere, la sola, peraltro». Questa riflessione è forse il centro del pensiero e della vita di Emil Cioran che lo ha ripreso e sviluppato in tutta la sua opera e nel suo vasto epistolario, del quale ora il lettore italiano ha a disposizione un’ampia scelta in tre importanti volumi: Lettere al culmine della disperazione.1930-1934 (Mimesis, 2013), Una segreta complicità. Lettere 1933-1983 con Mircea Eliade (Adelphi, 2020) e L’orgoglio del fallimento. Lettere ad Arsavir e Jeni Acterian (Mimesis 2021), che ci consentono un’ulteriore riflessione intorno al pensiero e al linguaggio del filosofo rumeno. Iniziamo da un tema essenziale: il suicidio, di cui parlerà in tutta la sua opera con appassionata ambivalenza. (AEA, p. 1667). «Il suicidio è l’atto più normale che si possa eseguire. In esso dovrebbe confluire ogni riflessione e concludersi ogni carriera, dovrebbe sostituire la fine involontaria e degradante. E che ciascuno di noi possa scegliere la sua ultima ora» (CAH, p. 567).

Della morte per suicidio di Nicolas De Staël così scrive il filosofo: «Ancora giovane – non aveva che quarantun anni – era arrivato al termine di se stesso. Dopo tutto, avrebbe potuto rinunciare alla sua pittura, cessare, senza drammi, di prendere la mira su di sé, ed abbandonarsi a un nulla qualsiasi, dunque tollerabile. Ma non ha voluto sopravvivere, odiava la rassegnazione. Da vero artista, ha rifiutato di venire a patti con la mediocrità della saggezza» (FDC, p. 51). È impossibile non avvertire, nelle parole del filosofo scritte nell’ottobre del 1995, a 40 anni da quella morte, una punta di invidia per il suicidio realizzato del pittore. L’ineluttabile morte di De Staël suscita una segreta ammirazione per l’impresa che l’artista ha compiuto in silenzio, senza il bisogno di nessuna parola. Di nessuna di quelle parole che per oltre 50 anni Cioran ha scritto e riscritto, con implacabile ossessione, nei suoi libri, sottolineando come necessità imprescindibile il volontario abbandono della vita. «L’insonne necessariamente teorizza il suicidio» scrive l’insonne Cioran nei suoi Cahiers (CAH, p. 48). Ma, al di là della lucida e forsennata litania che impregna ogni pagina del filosofo come un rito di autoannientamento sempre rinnovato, libro dopo libro, nella forma del saggio o del frammento o dell’aforisma, occorre chiedersi se i proclami dell’uomo disperato non nascondano il demone sotterraneo e gentile dell’amicizia per chi ha condiviso quella disperazione “perdendo” la sua vita. «Tutta la saggezza consiste nel saper essere perdenti» (CAH, p. 653).

Essere perdenti per Cioran è vivere l’abisso con nonchalance, è abituarsi all’idea che non c’è nulla da guadagnare né a vivere né a morire. Coltivare la tristezza come un tesoro assoluto, di cui restare per sempre innamorati: questa è la realtà che ci avvicina al meno sistematico fra i filosofi. Afferma Kafka: «La mia vita è l’esitazione davanti alla nascita». Cioran esita, come Kafka. Non vorrebbe essere nato. Ma, se per Kafka il libro è sempre la lama che spacca il mare ghiacciato dentro di noi, per Cioran, ugualmente, «un libro deve sconvolgere tutto, rimettere tutto in discussione» (AEA, p. 1664). Resta la tentazione di non esistere e di non essere mai esistito, perché ogni tentativo è e resterà solo un orgoglioso fallimento. «Che cosa cerco qui?», la frase che Cioran riferisce pronunciata da Celan nel suo giardino (FDC, p. 48), potrebbe applicarsi all’intera opera del filosofo, di cui il poeta di Czernowitz tradusse per primo, in lingua tedesca, Précis de decomposition. La domanda che ognuno di noi rivolge a se stesso è proprio questa: Che cosa cerco qui? Forse, per Cioran, la risposta è: essere obliqui al proprio tempo, frammentandone la cadaverica continuità. Scrive di Beckett, in Esercizi di ammirazione (EDA, p. 108): «Non vive nel tempo ma parallelamente al tempo. Perciò non mi è mai venuto in mente di domandargli che cosa pensava di questo o di quell’avvenimento. È uno di quegli esseri che fanno pensare che la storia è una dimensione di cui l’uomo avrebbe potuto fare a meno».

Per Cioran, la storia è la ripetizione di una permanente catastrofe, dove l’uomo può solo osservare la morte al lavoro, in sé e nelle cose. Il filosofo non inventa nessun sistema, non difende nessuna religione, anzi le avversa con predeterminazione. Ha una simpatia quasi ironica per il buddismo: «Il nirvana sì, ma non senza caffè» (AEA, p. 74), ma è autore patico (nel senso del pathos che non smette mai di mostrare ed esprimere) e poetico, vertiginoso impressionista della disperazione: più che un pensatore autonomo, Cioran è il forsennato descrittore delle ferite che il pensiero infligge nella sua carne. «Se mai diventassi folle sarei un folle furioso» (CAH, p. 519). Thomas Bernhard, che corteggerà la morte con la stessa disperazione, userà il martello percussivo della narrativa breve. Cioran impugna lo stesso martello ma in una prosa da frammento nietzschiano, da irreversibile “crepuscolo degli idoli”: un “eterno frammento”, come teorizzava proprio Bernhard, che Cioran sfaccetta con linguistica perfezione in forme espressive diverse, tutti soliloqui, più o meno articolati, con la sua disperazione: «Credo alla salvezza dell’umanità, all’avvenire del cianuro...» (SDA, p. 113).

Scrive Djuna Barnes: «...noi stanchiamo il mondo intero con la nostra intensità». Il filosofo la conosce bene, quell’intensità, lui da sempre ossessionato nello sviluppare il suo unico tema, la morte, come un Bach che, a oggetto della sua arte, scelga di ripetere ad libitum le Variazioni Goldberg. Cioran è un Cristo collerico e straziato, un uomo irreparabilmente deluso dalla mancata pienezza della vita, un uomo che vorrebbe amare oltre ogni limite ma che non trova nulla e nessuno che accolga questo sterminato amore, e quindi, in un accesso d’ira, si vendica e distrugge esseri e/o idee, interminabilmente. La scrittura, per lui, ha un duplice scopo: è cuscino dove posare la testa e narcotizzare il proprio dolore, ed è spada affilata e delusa che lacera il foglio con frasi di collera, di accusa, e di superba onnipotenza: «Con quanta facilità, nel mezzo di una frase, ci si crede al centro del mondo! Scrivere e venerare non vanno d’accordo: lo si voglia o no, parlare di Dio è guardarlo dell’alto. La scrittura è una rivincita della creatura e la sua risposta a una Creazione raffazzonata» (EDA, p. 215).

Prevedendo il suo futuro destino, il giovane Cioran scrive così, il 5 aprile 1932, all’amico Bucur Tincu (LCD, p. 51): «Ho la forte impressione che alcune esperienze interiori, che si stanno accumulando, cerchino di volersi chiarire. La scrittura diviene nel mio caso la necessità di precisare ciò che mi riguarda in maniera esclusiva. Questo pensiero è sorto spontaneamente: pertanto lo credo autentico. La scrittura ha valore solo se oggettiva un vissuto, perché al di là dell’espressione si trova la vita e al di là della forma il contenuto. Vorrei scrivere qualcosa col sangue. E questo senza perseguire l’idea di un effetto poetico, ma concretamente, nell’accezione materiale del termine. E poiché in me tutto è ferita e sanguinare, ciò mi ha convinto in maniera definitiva». Sorprendente ma non inattesa questa autoconsapevolezza del giovane Cioran. Il filosofo nasce alla scrittura e al pensiero senza nessuna evoluzione, in modo fulmineo, come se non potesse esistere un tempo storico ma solo un’era inattuale in cui dire e ridire il proprio dolore. L’esperienza del fallimento è la depressione feconda e inesauribile che lo pervade: «Tutta la mia vita sono stato affascinato dal fallimento. Un minimo di squilibrio si impone. A essere perfettamente sani, psichicamente e fisicamente, manca un sapere essenziale».

Il “sapere” dello squilibrio caratterizza l’essenza spirituale di Cioran, complessa e malinconica. «Esiste, beninteso, una malinconia clinica, contro la quale i rimedi talvolta agiscono; ma ne esiste un’altra, sotterranea alle nostre stesse esplosioni di gioia, che ci accompagna sempre, senza lasciarci soli in nessun momento. Questa malefica onnipresenza non ci consente di liberarci di noi: essa è il nostro faccia a faccia con il nostro io» (AEA, p. 1696). Di questo faccia a faccia, vissuto come nuda verità, Cioran non fa mai a meno, nella sua vita nomade e sedentaria di pensatore, lontano da qualsiasi posizione intellettuale all’infuori dell’atteggiamento di selvaggio profeta super partes. Dell’amico Mircea Eliade, storico delle religioni, scrive: «Il rimprovero più grave che ho avuto la sfacciataggine di rivolgergli è di essersi occupato di religioni senza avere uno spirito religioso... Se mi ostino a sostenere che Eliade non era un credente e che nemmeno era predestinato a esserlo, è perché non me lo figuro limitarsi in profondità, senza di che non è possibile alcuna ossessione... Era assillato solo dal fare, dall’opera, dal “rendimento” nel senso più nobile del termine» (SCL, 203). Ogni opera scritta con eccessiva autocoscienza intellettuale, dal saggio al romanzo, viene ripudiata come estranea. Il filosofo rumeno ammette solo il proprio journal interiore, l’eretica e religiosa profondità del suo essere creatura di carne e di sangue, divorata dalla pena del pensare assoluto. «Impossibile prendere interesse a qualsiasi cosa che non sia l’assoluto» (CAH, p. 592). Per lui vale il suo stesso epigramma: «Essere o non essere. Né l’uno né l’altro» (AEA, p. 1671). «Se fossi credente mi occuperei di Dio. Non essendolo, mi occupo di me» (CAH, p. 593).

Così Cioran descrive il suo primo libro, in una lettera del 21 aprile del 1933, all’amico Petre Cormanescu. «Finora ho scritto circa cinquanta pagine di un libro che vorrei intitolare Al culmine della disperazione o fra la vita e la morte, composto interamente di frammenti di 2 o 3 pagine, quasi tutte liriche e di un radicalismo feroce con la più bestiale vena pessimistica» (LCD, p. 61). Questa descrizione radicale e potente della sua opera, da parte del ventiduenne scrittore, vale da ora e per sempre. Cioran è posseduto da questo culmine, come da una malattia, e per non esserne ucciso usa la parola, l’illimitata parola, trasformando la sua opera filosofica nel frammento di un diario ininterrotto, in cui auscultare la “sensazione” di disastro inesprimibile del proprio pensiero, marchiata dal suo stesso corpo. «Malati, ci confessiamo attraverso il corpo. Diamo voce alla nostra fisiologia. Non potendo le voci interiori sussurrare tutti i nostri mali latenti, il corpo s’incarica di segnalarci direttamente gli innumerevoli disastri cui non abbiamo saputo trovare un nome. Soffriamo nella carne di un’incapacità di espressione. Abbiamo troppo veleno, ma non abbastanza rimedio, nel nostro vocabolario. La malattia è una pena inespressa. Così i tessuti iniziano a parlare. E la loro parola, scavalcando lo spirito, diviene la sua materia» (BV, p. 126). Da questa intransigenza ermeneutica, di cui da sempre è consapevole, nasce il rifiuto di Cioran per qualsiasi operazione speculativa diversa da un sincero inabissarsi nel proprio intrico soma-psiche, nell’eterna conversazione con se stesso e poche anime elette, da Pascal a Nietzsche: «L’essenziale arriva spesso alla fine di una lunga conversazione. Le grandi verità si dicono sulla soglia della porta» (CAH, p. 1655).

Cioran abbandona l’ossessione del pensiero che lo devasta solo davanti al mistero della musica. «Estasi musicale. Sento che perdo materia, che le mie resistenze fisiche cadono e che mi risolvo nell’armonia e nella risalita di melodie interiori. Una sensazione diffusa, un sentimento ineffabile mi riducono a una somma indeterminata di liberazione, di risonanza interna e di sonorità incantevoli» (LDL, p. 113). «A Saint-Séverin, ascoltando, all’organo, l’Arte della fuga, mi dicevo e ridicevo: “Ecco la confutazione di tutti i miei anatemi”» (AEA, p. 1658). Bach, senza il quale «la teologia sarebbe priva di oggetto, la Creazione fittizia, il nulla perentorio» (SDA, p. 99) è la confutazione di tutti gli anatemi. «Con Bach la vita sarebbe sopportabile anche in una fogna» (CAH, p. 709). Torturarsi per il destino dell’uomo, se esiste, è secondario. «La musica, sistema di addii, evoca una fisica il cui punto di partenza non sarebbero gli atomi ma le lacrime» (SDA, p. 101). Qui, nel rapporto fra il pathos del pianto e l’evidenza del suono, Cioran si accosta in modo decisivo al suo “divino” individuale. «La musica non esiste che per il tempo dell’ascolto, come Dio finché dura l’estasi. L’arte suprema e l’Essere supremo hanno questo in comune, che dipendono interamente da noi» (AEA, p. 1681). L’ascolto della musica – non di ogni musica, Bach, Mozart e Brahms in primis – rimanda l’assillo tormentoso del pensatore, condannato a trascrivere ogni minimo segno dell’angoscia. «Rimorso di non essere la vita pura, che la vita non sia un canto, uno slancio e una vibrazione che vi attraversano, rimorso di non essere un’aspirazione pura fino all’illusione e calda fino al sollievo, di non essere una beatitudine, un’estasi, una morte della luce» (LDL, p. 114).

Per Cioran un buio colmo di musica è la sola risposta, priva di parole, allo strazio esistenziale descritto dalle sue parole. Descritto ma placato solo per un attimo, come il desiderio sessuale si placa nell’orgasmo per un attimo breve. L’assillo della vita come inferno malinconico ritorna prepotente, ma anche sarcastico, ironico, funereo. «Più invecchio e meno mi diverto a fare il piccolo Amleto. Già non so più, riguardo alla morte, quale tormento provare» (SDA, p. 52). Solo la musica lo farebbe tacere, perché la musica non ha come oggetto il disperato essere umano: è altro da lui. E mai Cioran ha smesso di essere altro da sé, nella sua forsennata e limpida scrittura, che tuttavia, per i limiti stessi imposti dal linguaggio, non arriva a essere canto smemorante e assoluto. «Ci fu un tempo in cui, non potendo concepire un’eternità che mi avrebbe separato da Mozart, non temevo più la morte» (SDA, p. 100). Se fosse possibile immaginare per il filosofo Cioran una serena musica di congedo dalla vita e da tutti i suoi tormenti, non potremmo pensare che al lied di Schubert, Meerestille, su testo di Goethe: «Tiefe Stille herrscht im Wasser, / Ohne Regung ruht das Meer, / Und bekümmert sieht der Schiffer / Glatte Fläche ringsumher» (Profonda calma regna nell’acqua, / immoto riposa il mare, / e inquieto guarda il navigante / la piatta superficie tutta intorno)». La linea della voce è appena un cenno sopra il lungo accordo del pianoforte, sospeso nel vuoto. Ogni traccia dell’uomo è finalmente sparita. «In noi portiamo tutta la musica: essa giace negli strati profondi del ricordo. Tutto ciò che è musicale è reminiscenza. Al tempo in cui non avevamo nome, abbiamo, probabilmente, udito tutto» (LES, p. 29). Il pensiero di morire è stato, per Cioran, il pensiero dominante, a cui ha sacrificato la sua stessa morte. Non sarebbe stato difficile trovare un modo per fermare il proprio respiro. Ma come avrebbe potuto, una volta defunto, indagare con tanto parossismo, nella fisiologia del suo corpo e della sua mente, l’angoscia della morte e trascriverla in parole? Cioran è rimasto in vita per essere, fino all’ultimo, sentinella e testimone del proprio morire.

Per saperne di più

Emil Cioran, Esercizi di ammirazione (EDA), Adelphi, Milano, 1986.

Emil Cioran, Lacrime e santi (LES), Adelphi, Milano, 1990.

Emil Cioran, Sillogismi dell’amarezza (SDA), Adelphi, Milano, 1993.

Emil Cioran, Aveux et anathèmes (AEA), in Oeuvres, Gallimard, Paris, 1995.

Emil Cioran, Le livre des leurres (LDL), in Oeuvres, Galllimard, Paris, 1995.

Emil Cioran, Cahiers 1957-1972 (CAH), Gallimard, Paris, 2000.

Emil Cioran, Fascinazione della cenere (FDC), Il notes magico, Padova, 2005.

Emil Cioran, Lettere al culmine della disperazione (1930-1944), LCD, Mimesis, Volti, Milano, 2013.

Emil Cioran, Breviario dei vinti (BV), Libri piccoli Voland, Roma, 2019.

Emil Cioran, Mircea Eliade, Una segreta complicità. Lettere 1933-1983, SCL, Adelphi, Milano 2019.

Emil Cioran, L’orgoglio del fallimento, (ODF), Mimesis, Miilano 2021.