9 maggio 1978 - 9 maggio 2018 / Ossessione Aldo Moro

Gli anniversari sembrano avere il potere di annullare il tempo. Passa un anno o ne passano dieci e paiono non esser passati affatto. Siamo sempre allo stesso punto. Ritorniamo esattamente là da dove eravamo partiti. O da dove pensavamo di esser partiti, perché con ogni evidenza siamo sempre stati fermi, o quasi.

Di decennale in decennale si celebra il cosiddetto caso Moro. E non sappiamo se siamo nel 1988 o nel 1998 o nel 2008 oppure qui, adesso, nella primavera dell’anno duemila e diciotto, a rievocare ancora una volta quei fatti passati che evidentemente non passano mai, sono sempre presenti. Incombenti.

Tornano, associati in un nodo inestricabile alla vicenda Moro, quelli che alcuni chiamano “misteri” e altri “punti oscuri” o “non chiariti”. Citiamoli alla rinfusa anche noi, in un elenco caotico e sommario che persiste attraverso i lustri, aderendo in modo tenace alla memoria: il motociclista cowboy di via Fani, l’agente del SISMI invitato a pranzo da un suo collega che passava di lì, in via Fani anche lui, alle ore nove e zero due o alle nove e trenta, le borse di Moro che non si trovano, il super-killer che balzava indietro per allargare l’angolo di tiro, e la prigione che non fu in via Montalcini 8 ma in via Massimi 91 in una palazzina dello IOR, oppure in un luogo imprecisato tra Focene e Marina di Palidoro o forse piuttosto nel Ghetto, a pochi passi da via Caetani, e l’esistenza del “canale di ritorno”, il ruolo di Don Antonello Mennini, il ruolo dei servizi cecoslovacchi, bulgari, inglesi, francesi, e della Cia, del KGB e di diversi altri, non meno di sedici, e la presenza del Misterioso Intermediario nonché del Grande Vecchio forse legato al Superclan e/o alla scuola di lingue Hyperion di Parigi…

Tornano le effigi degli uomini della scorta, in un bianco e nero ghiacciato: il maresciallo Leonardi, l’appuntato Ricci, i poliziotti Rivera e Zizzi e Iozzino, quest’ultimo rimasto sul selciato, a braccia aperte come un angelo, con la pistola in pugno.

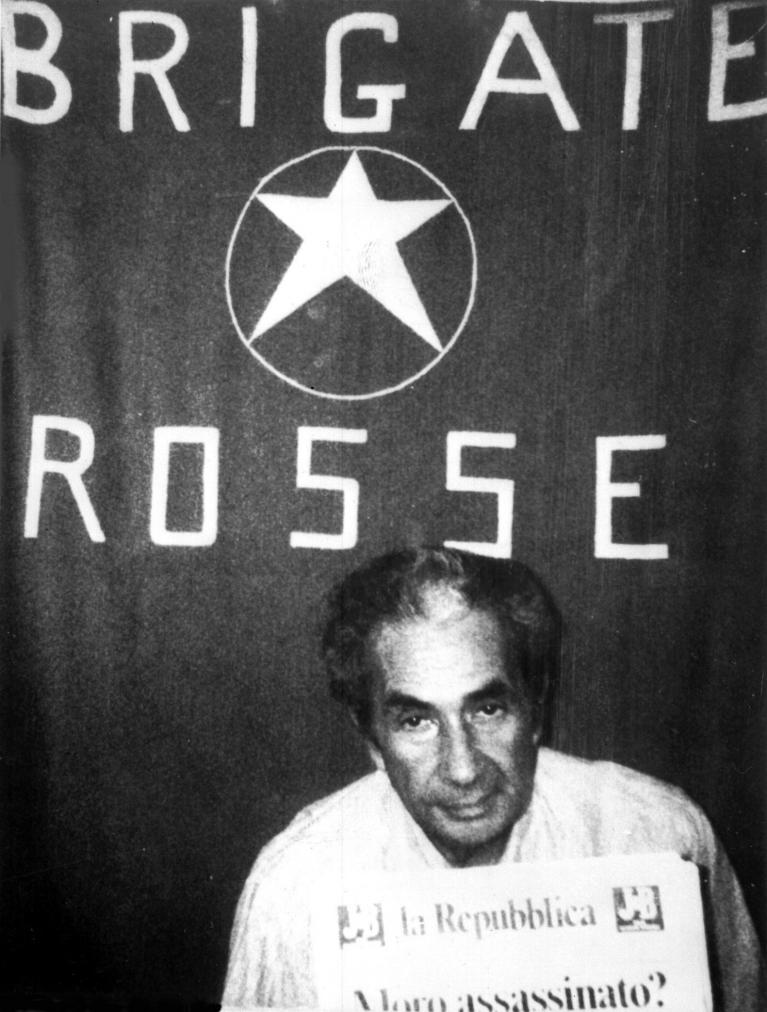

E torna lui, Aldo Moro.

Le sue immagini di re detronizzato, con il logo Bierre dietro, marchio pubblicitario del Terrore.

Moro è un autentico revenant, come scriveva Marco Belpoliti già nel 2001. Si ripresenta a noi, come tutti gli insepolti, senza pace. Non ce ne libereremo tanto presto. “Io ci sarò ancora”, così del resto scriveva nella lettera a Zaccagnini, recapitata il 26 aprile del ’78.

In effetti l’affaire Moro, come snobisticamente lo denominava Sciascia, gode di una sua ossessiva persistenza. I lati bui che tuttora lo contraddistinguono è probabile che resteranno tali, perché fanno parte degli “indicibili”, come ha scritto il presidente dell’ultima Commissione d’inchiesta, l’on. Fioroni. E qui noi non sappiamo se il politico di oggi abbia usato il termine consapevolmente o meno. Forse sì. Perché ogni Greco antico sapeva bene che esistono gli àrreta, le cose che non si possono dire, che sono il fondamento taciuto di ogni società e anche di ogni vita individuale. Rivelare l’àrreton, ciò che non è letteralmente passibile di parola, è estremamente pericoloso.

Sono state vergate milioni di pagine sulla vicenda. Esistono persino un dizionario (di Stefano Grassi) e un vero e proprio catechismo, a domande e risposte (quello di Manlio Castronuovo), sul caso Moro. Chiunque ne sia stato, anche marginalmente, lambito, ha voluto ad ogni costo lasciare le sue memorie, il suo diario, il suo saggio, il suo racconto al proposito. Mallarmé, nelle sue Divagations, non aveva torto: “tout, au monde, existe pour aboutir à un livre”.

Eppure il fondo dell’evento rimane oscuro, nonostante i numerosi processi e le svariate commissioni d’inchiesta.

Però, a dispetto di tutto, ci pare che alcune lezioni, dotate, queste sì, di una notevole chiarezza, si possano ricavare dall’intera questione.

Sì, ci sono degli insegnamenti, assai istruttivi, crediamo, che quella storia di quarant’anni fa continua a tramandarci.

Insegnamenti che ci riguardano tutti, in primo luogo come cittadini. Come “uomini comuni”, usando la stessa definizione che Moro impiegava per se stesso nella lettera alla Democrazia Cristiana recapitata il 28 aprile del ’78.

Aldo Moro, sì lui, già nella prima lettera a Cossiga (consegnata il 29 marzo), lamentava che lo Stato non aveva “saputo o potuto impedire il rapimento di un’alta personalità” che significava pur qualcosa per la scena politica italiana. Non è la sola volta, nelle sue missive, che al prigioniero occorse d’esprimere una deplorazione di tenore simile. Ciò che, agli occhi dell’opinione pubblica, non lo rese certo simpatico: ma come?, si disse all’epoca, nemmeno una parola di partecipazione per la scorta barbaramente trucidata? Solo rilievi per la sua inefficienza? In effetti sappiamo da Miguel Gotor che i brigatisti sottoponevano gli scritti di Moro a un’occhiuta censura e ad una non meno accorta e spietata regia: per questo non recapitarono la lettera alla moglie, scritta il 26 marzo ‘78, in cui il politico recluso alludeva, per quanto gli era consentito, ad “altri” che erano, così intuiva, “nel dolore”, menzione criptica per gli agenti uccisi, esercizio di pietas attraverso dissimulazione.

Comunque Moro aveva ragione: la relazione finale dell’ultima commissione che porta il suo nome, uscita nel dicembre scorso, sanciva la scoperta del segreto di Pulcinella: sarebbe bastata un’auto blindata per salvarlo.

Nonostante ciò, immediatamente dopo il 16 marzo 1978, ci fu un dispiegamento di forze che ha dell’incredibile. Furono allestiti 72.460 posti di blocco, di cui soli 6.296 nella cinta urbana di Roma; furono effettuate 37.702 perquisizioni domiciliari, di cui ben 6.933 nella sola città capitale; fu sottoposta a controllo la strabiliante cifra di sei milioni quattrocento tredicimila settecentotredici persone ( tra cui centosessantasettemila quattrocento nove a Roma ). Omettiamo la menzione di altri dati analoghi.

Questa ingentissima attività da parte delle forze dell’ordine suscitò un pressante interrogativo nella mente dell’allora deputato radicale Leonardo Sciascia, che nel corso di un’audizione della prima Commissione Moro lo manifestò a un’autorità di primo piano, il dottor Pietro Pascalino, allora Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma. Sciascia pose dunque all’importante funzionario questo semplice quesito: ma serviva davvero tutto ciò? Il Procuratore Pascalino rispose con disarmante franchezza: no, non serviva a molto, tutto ciò; anzi si trattava sostanzialmente di “operazioni di parata”.

Non fu solo uno spirito scettico e disincantato come quello di Sciascia a essere colpito da questa formula. Anche un uomo di Legge come il fratello di Moro, Alfredo Carlo (che, per inciso, fu il Presidente del Tribunale che condannò Pelosi, l’assassino di Pasolini, ma lo condannò “in concorso con ignoti”), autore di uno dei più bei libri sulla vicenda, anche lui fu amaramente sorpreso dalle dichiarazioni del dottor Pietro Pascalino, il cui senso pare essere molto vicino a quello della celebre frase “il re è nudo”.

OPERAZIONI DI PARATA. Riflettiamo un momento anche noi su questa espressione geniale e terribile nello stesso tempo.

Ma quanto, nella vita quotidiana di uno Stato articolato nelle sue varie Istituzioni, qualunque esse siano, quanto, ripetiamo, non si riduce, alla fine dei conti, solo a questo: OPERAZIONI DI PARATA?

A volte, quando siamo presi dallo scoraggiamento più nero, arriviamo a pensare che in fondo TUTTO NON È CHE OPERAZIONE DI PARATA, dove per “tutto” va inteso “tutto quello che è ufficiale, pubblico, istituzionale”. Poi però ci costringiamo a credere che non è davvero così: esistono pur sempre delle sacche di realtà, dei nuclei di irriducibile sostanza anche all’interno di quel Grande Pro-Forma, di quell’Immane Pro-Forma che è la vita manifesta di una nazione. (Su quella occulta sorvoliamo).

Il secondo punto che si può enucleare, nell’ambito di questa “didattica perenne” insita nel caso Moro, è legato al ruolo della stampa e dei mezzi di comunicazione in genere.

I giornali, le radio e le televisioni erano unanimi nel sostenere la cosiddetta “linea della fermezza”, ossia: con i terroristi non si tratta. Mai. Per nessuna ragione. Sarebbe un mortale cedimento.

Peccato che in realtà la trattativa ci fosse, eccome!, e che, a livello politico e non solo, molti ne fossero ampiamente informati. Lo sapevano ma non lo volevano sapere, che una trattativa era in corso. Anzi, ne erano in corso ben due: una per iniziativa del Vaticano, e del Papa stesso, Paolo VI, amico personale di Moro, e ruotante intorno a monsignor Cesare Curioni; l’altra condotta da parte socialista, interessata a sondare esponenti della cosiddetta area dell’Autonomia, a loro volta in contatto con alcuni brigatisti.

La stampa era controllata. Imbrigliata. Esistevano precise direttive del consulente del governo, l’americano Steve Pieczenik, secondo cui, ai mezzi d’informazione, dovevano giungere solo pacchetti selezionati di notizie.

E allora, si domanda il cittadino comune, che fine ha fatto all’epoca l’articolo ventuno della Costituzione? Dove stava di casa allora la libertà di stampa? Che, forse, dati proprio da quel periodo la perplessa sfiducia nei confronti degli organi d’informazione, nutrita ancor oggi da gran parte dell’utenza inerme dei lettori e che determina la famosa e perdurante “crisi della carta stampata”?

Non aveva quindi torto Aldo Moro a commentare il falso comunicato del 18 aprile 1978 (“macabra grande edizione sulla mia esecuzione”), quello secondo cui il suo cadavere si sarebbe trovato nel fondo limaccioso del lago della Duchessa, con le seguenti asciutte ma precise parole: “questi giorni hanno dimostrato come sia facile chiudere il mercato delle opinioni” (Memoriale, ed. Tassini, pp.75-76).

Tutto o quasi tutto quello che si andava stampando o raccontando o mostrando in quei giorni non possedeva rispondenza alcuna al vero. Non c’è probabilmente nemmeno un particolare di quella massa di parole e immagini che avesse il crisma dell’attendibilità.

Solo la narrazione storica, almeno in parte, ha ricostruito un quadro plausibile della vicenda Moro.

Storia batte cronaca quattro a zero, come minimo.

Del resto Fabrizio del Dongo, che ci si trovava in mezzo, non capì assolutamente nulla della battaglia di Waterloo, che per lui non era che confusione, movimenti assurdi, spari e fumo. In certe pagine del Mondo di ieri anche Stefan Zweig sottolinea la totale irrilevanza del testimone oculare: anche lui era lì, a Vienna, nel febbraio del 1934, nel pieno della rivolta socialista contro i nazisti, gli ultimi tre giorni in cui l’Austria tentò di ribellarsi, ma non s’accorse di niente.

Veniamo ora alle considerazioni che, sul caso Moro, potrebbe svolgere un letterato. Magari un letterato di provincia.

Prima abbiamo ricordato che Belpoliti definisce Moro il “cadavere insepolto” della società italiana. Ma vi aggiunge subito anche l’altro corpo insepolto, e oscenamente esibito, che caratterizza la nostra epoca, quello di Pier Paolo Pasolini. I cadaveri insepolti sono due. Come nell’Eneide, non c’è solo Palinuro, c’è anche Miseno. Sono due le cerimonie funebri cui dovrebbe provvedere Enea prima di scendere nell’Ade.

Moro e Pasolini sono associati. Già nei giorni del sequestro ci fu chi accostò (a torto) il Processo ai Potenti Democristiani auspicato da Pasolini nei suoi ultimi articoli a quello cosiddetto “del popolo” che i brigatisti andavano “celebrando” contro Moro. Sciascia approfondì il nesso esistente tra i due. Usò la stessa espressione che Pasolini, nel celeberrimo articolo delle lucciole, aveva impiegato per Moro: “enigmatica correlazione”. Belpoliti, dal canto suo, inizia il saggio dedicato ai Settanta con uno scritto sul caso Moro prendendo le mosse dal volume di Sciascia, mentre il secondo saggio dell’opera riguarda Pasolini. I due continuano a procedere in coppia.

Esistono anche delle fotografie che li ritraggono insieme, Pasolini e Moro, scattate nel corso della XXV Mostra del cinema di Venezia, quando il Vangelo secondo Matteo venne proiettato per la prima volta.

Sono foto che Belpoliti potrebbe analizzare da par suo, se non l’ha già fatto.

Anche Gotor, nella sua splendida edizione delle lettere di Moro, pare voler ribadire questo nesso persistente tra il politico e il poeta assassinati: infatti il volume si apre, in esergo, con una citazione da Poesia in forma di rosa e l’ampio saggio che accompagna l’epistolario si chiude con un’altra citazione dalla stessa raccolta di poesie pasoliniane.

Eppure Gotor pare non amare troppo Sciascia, cui si deve, ci pare, questo topos memorialistico che unisce le due figure. Infatti lo accusa più d’una volta, pur riconoscendo i suoi meriti, di estetismo e libidine letteraria, cioè le stesse accuse che Primo Levi mosse a un’opera di Vercors. Anche nel corposo e appassionante volume sul Memoriale di Moro, Gotor, a un certo punto (pp.272-73), esibisce un autentico moto d’insofferenza nei confronti di Sciascia e di certe sue esternazioni successive all’omicidio Dalla Chiesa.

E noi vorremmo partire proprio da questo punto.

Per Gotor pare che i letterati si siano impadroniti del caso Moro e ne abbiano offuscato la verità storica. In qualche modo sembrerebbero da equiparare ai mitomani e ai dietrologi che, sulla vicenda e sulle sue ombre, hanno prosperato indebitamente.

È in effetti dai tempi di San Girolamo, e forse anche da prima, che la letteratura non gode di buona stampa. È vero, del resto: per un letterato una strage non è che un’iperbole e la follia è solo un’arguzia per deformare irreparabilmente il linguaggio. Non sono parole nostre ma di Giorgio Manganelli, nel famoso Letteratura come menzogna del 1967.

Ma, azzardiamo noi: e se invece la straordinaria persistenza del cosiddetto caso Moro avesse a che fare, anche, anche, con una questione squisitamente letteraria?

Oltretutto Gotor intitola il suo saggio sull’epistolario con una citazione di Calvino. Che concerne “le possibilità dell’uso del discorso nel cuore del terrore”. Sottotitolo, di Gotor: della scrittura come agonia. Agonia intesa, etimologicamente, come lotta.

La questione si pone realmente in questi termini.

Moro, ci si conceda di dirlo, è uno scrittore. Uno scrittore prigioniero. Che scrive per non morire. Fiducioso oltre modo nel potere della parola, evidentemente anche per implicazioni di tipo religioso: In principio erat Verbum.

Gotor stesso, in un passo del suo saggio sul Memoriale, usa per ben undici volte l’anafora “scrive”, trovando undici diverse ragioni per quello scrivere (pp. 503-504). Pasolini avrebbe commentato: “appassionate anafore”! E di questo si tratta, in effetti.

Aldo Moro appartiene al novero degli scrittori detenuti. È uno di loro. Detenzione reale, come per Marco Polo o Cervantes, oppure immaginaria, come per altri. A proposito di Polo ci soccorre ancora Manganelli, il quale sottolineava il paradosso del Milione, libro di viaggi in territori lontanissimi mai fino allora esplorati, ma nato negli spazi angusti e ripetitivi di una prigione. Pure le peregrinazioni del cavaliere errante e folle furono concepite dalla mente di un galeotto, scontasse la pena per i suoi debiti o per le sue malversazioni, non importa.

Accanto a loro si leva la torre di Montaigne, e quella, d’avorio, di Handke e la stanza di Emily Dickinson o la cantina di Kafka. Il quale ultimo, così confessava a Felice, avrebbe voluto vivere recluso all’interno di un locale dotato solo di una lampada e dell’occorrente per scrivere. Qualcuno gli avrebbe portato del cibo, a intervalli regolari. Andarlo a prendere sarebbe stata la sua unica passeggiata. Il rumore dei suoi passi avrebbe riecheggiato sotto le volte basse. Poi avrebbe subito ripreso la scrittura.

Senza dimenticare la torre di Chia, l’eremo di Pasolini, dove si ritirava a scrivere quello che sarebbe diventato il suo ultimo romanzo, incompiuto e postumo, Petrolio.

L’enigmatica correlazione tra i due, lo statista e il poeta, si estende anche alle modalità concrete della loro scrittura.

Moro e Pasolini presentano singolari analogie, proprio nella costruzione delle loro ultime pagine. Le lettere di Moro dalla prigionia da una parte e, dall’altra, quelle che Enzo Siciliano definì le “lettere paoline” di Pasolini, cioè gli Scritti corsari e le, per l’appunto, Lettere luterane.

Si tratta in entrambi i casi di missive a destinatari che non rispondono o che oppongono una vera e propria fin de non-recevoir.

E allora, i due, sia Pasolini che Moro, adottano una semplice strategia: ripetono, ostinatamente, disperatamente il contenuto della loro lettera. Veridizione tramite ripetizione.

Che Pasolini operi molteplici variazioni sinonimiche (mutazione antropologica, acculturazione, omologazione, genocidio) sulla sostanza fondamentale del suo messaggio, non intacca l’unicità della situazione descritta, quella, per lui disastrosa, dell’Italia contemporanea. Tanto è vero che, su questo punto, giunge persino ad un’insolita autoironia definendo l’andamento di questi suoi “maledetti articoli” alla stregua di una “litania”.

Anche per Moro la situazione è analoga: due storici di orientamento molto diverso, come Clementi e Giovagnoli, sono concordi nel notare come la prima lettera a Cossiga contenga quel “principio dello scambio”, ossia della trattativa che prevede la liberazione di un ostaggio contro il rilascio di altri prigionieri, che verrà poi ribadito in tutte o quasi le missive successive. Persino in una lettera privatissima alla moglie Eleonora (non recapitata) il politico allega una citazione dalla Genesi che concerne, guarda caso, uno scambio di prigionieri, per quanto qui solo adombrato e non espresso in piena luce. Anche Moro comunque non viene ascoltato. Anche lui a un certo punto (lettera a Zaccagnini non recapitata) esclama: “l’ho detto cento volte…”.

Questi ultimi scritti di Pasolini e Moro si configurano dunque come continue e ossessive variazioni di un unico tema: la rivoluzione antropologica per l’uno, lo scambio di prigionieri per l’altro.

Moro, si sa, non viene preso in considerazione in quanto ritenuto un “altro”. Oppure, variante dattiloscritta di una lettera alla D.C. non recapitata, “un matto”. Dove il riferimento non sembra tanto essere, come vorrebbe Sciascia, a Pirandello quanto piuttosto a certe situazioni farsesche rinascimentali, quelle che si verificano nel Maistre Pathelin o nella Novella del grasso legnaiuolo (questa, per vero, citata incidentalmente anche da Sciascia, ma per altri motivi) dove il tema fondamentale era proprio: “noi gli faremo credere che fusse diventato un altro”. Ne nasce un’autentica crisi epistemica, che parrebbe minare alla base le fragili fondamenta dell’io.

Non stupisca il richiamo alla farsa. Lo stesso fratello di Moro, il già ricordato Alfredo Carlo, vi allude quando ricostruisce l’irresistibile vicenda del Piano Zero. Un dirigente dell’Ucigos, subito dopo il sequestro, diramò a tutte le questure un telegramma con l’ordine di attivarlo, questo benedetto Piano Zero. Peccato che nessuno sapesse cosa fosse. Anzi, alcuni questori, secondo la testimonianza del fratello di Moro, lo interpretarono come invito a “non fare nulla”, piano zero appunto.

Quanto alla “pazzia”, anche Pasolini, definito peraltro semplicemente “un buffone” da un senatore repubblicano che ebbe a polemizzare con lui, si sentiva all’epoca (ottobre 1975) confinato “in un vuoto… da ospedale psichiatrico”.

Due scrittori isolati, soli, che combattono una lotta mortale con l’unico mezzo delle parole.

Non ci sembra dunque esagerato né fuori luogo affermare che Moro, e Pasolini con lui, paiono essere due figure – nel senso voluto da Auerbach – dello scrittore contemporaneo, che, esaurito il suo mandato sociale, comunica nel vuoto e al vuoto.

Allein: du mit den Worten/und das ist wirklich allein. Solo: tu con le parole/e questa è davvero solitudine. (Gottfried Benn, da Aprèslude, 1955).

Post scriptum

Il saggio precedente era già ultimato quando ho avuto modo di leggere il libro appena uscito di Marco Damilano, Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia, Feltrinelli.

È un libro bello e a tratti davvero commovente: si apre e chiude con i ricordi personali dell’autore (ricordi emotivi, come li chiama lui), bambino decenne che passava quotidianamente per via Fani per andare a scuola, figlio di un giornalista moroteo, di cui è rievocata, con sommesso ma persistente dolore, la scomparsa nelle pagine finali.

La migliore definizione del libro la dà l’autore stesso a p.106: “un viaggio nella memoria di Moro per capire dove la politica italiana si è definitivamente bloccata”, da integrare con p. 184, perché lì è specificato che essa (politica italiana) si è trasformata “da orizzonte di senso a narcisismo e nichilismo”. E qui, se mi è permesso, allegherei una citazione dal memoriale di Moro, che Damilano tralascia, ma che a me è parsa molto calzante e in armonia con le sue tesi, politica come “quotidiana immolazione al nulla”; Moro anche qui si rivela profetico.

Questo libro di Damilano non vuole essere l’ennesima opera sul caso Moro. Anzi rivendica (a p.102) di voler, letteralmente, “strappare Moro al caso Moro”. In effetti qui il politico democristiano è non solo il prigioniero, ma uomo dalle molte dimensioni: stratega visionario, docente appassionato, tenero padre e marito e nonno, un uomo insomma nel senso più pieno della parola.

Tuttavia, dei molti libri sul caso Moro, alcuni elementi si ritrovano anche qui, uno soprattutto: l’ossessione. Moro ossessiona. Ossessiona ancora l’autore, così come in passato aveva ossessionato Sciascia e Garboli, per esempio, nonché molti altri, illustri o meno.

Se posso sottolineare alcuni aspetti del libro che, anche in relazione al saggio sopra riportato, mi hanno particolarmente colpito, ne indicherei almeno due: l’enigmatica correlazione con Pasolini, che già suscitò l’interesse di Sciascia, e che qui è vista proprio in termini di scrittura (quel “qualcosa di scritto” di p.84 – citazione da Petrolio – che li accomuna nella loro battaglia condotta con la sola arma delle parole, p.169) e il singolare e, credo, inedito parallelo con Havel: “uno era lo statista finito nella condizione del prigioniero, l’altro era il prigioniero che sarebbe stato chiamato a un ruolo di statista” (p.188). Simmetria incrociata, a formare un chiasmo vivente, direbbe un retore inveterato.

Un libro, questo di Damilano, che si affida interamente alla sua “struttura narrativa” (p.266) per cercare una verità su Moro e sull’Italia dei nostri giorni, dimostrando dunque di credere ancora al potere conoscitivo della letteratura.

Non è poco, mi pare. Anzi è molto.